Abril, 2025

A mi llegada a Benarés tuve un percance inesperado que me inhabilitó el resto del recorrido por aquella ciudad. Viajaba con mi esposo, quien en ese momento estaba trabajando en un proyecto para el Banco Mundial. Algo relacionado con la siembra de cereales orgánicos y con semillas mejoradas que proporcionarían una mayor productividad por metro cuadrado a las cosechas.

Hacía, como lo habíamos previsto, mucho calor, y el mismo día que llegamos, después del almuerzo, cayó de repente un formidable aguacero, clásico de las zonas tropicales, donde se precipitan cantidades ilimitadas de agua durante un lapso muy breve, e inmediatamente después, a pesar de la apariencia tormentosa de los cielos, el clima vuelve a la normalidad con gran rapidez y las nubes negras desaparecen dejando sólo un leve rastro de vapor en el ambiente húmedo. Sin embargo, a pesar de que el Sol brillaba de nuevo en todo su esplendor, el suelo quedó mojado y lodoso y al bajar los escalones de la entrada del hotel donde nos hospedábamos, me resbalé y caí sobre mis rodillas. El dolor en las rótulas era insoportable y la hinchazón en la zona afectada se extendió de inmediato de manera aparatosa. Temí una fractura.

Entre mi marido y el conserje del hotel me ayudaron a llegar a un sofá del lobby, donde me acomodaron entre grandes cojines y subieron mi pierna más adolorida a un taburete para que estuviera extendida y más cómoda. Al instante se le llamó a un médico para que me revisara y en cuanto éste llegó, observó que no parecía que hubiera fractura, así que procedió a vendarme la rodilla, a prescribirme algo para el dolor y a condenarme a no apoyar el pie, al menos durante tres o cuatro días que, desafortunadamente, se extendían a la totalidad de nuestro viaje. Añadió, sin embargo, que para estar seguros de que no existiera fractura o fisura alguna, sería necesario ir al hospital a tomar una radiografía. La verdad, yo estaba un poco renuente, pero finalmente accedí, apelando al sentido común y pensando que mejor valía estar completamente confiados en que no había nada de gravedad que se pudiera lamentar después. Así que me porté como niña buena e incluso acepté que me pusieran en una silla de ruedas, cosa que toda mi vida he odiado, pues el simple roce con la incapacidad motora es algo que me para los pelos de punta. Siempre he sido una persona muy activa, a pesar de tener algunos problemas con mi columna, o, quizá, por eso mismo. Nunca les daba demasiada importancia a mis achaques y procuraba caminar en cada ocasión que se me presentaba, subir escaleras o incluso hacer labores domésticas ligeras, todo con el afán de mantenerme siempre alerta y aceitada.

Le dije a mi marido que, por su parte, podría aprovechar el tiempo que me tomaría ir al hospital para ver asuntos de trabajo —ya que, evidentemente, nuestro paseo al Ganges se había echado a perder— y puesto que, como servicio de cortesía del hotel, me asignaron un chofer para auxiliarme en el trance, me conduciría al hospital recomendado y me ayudaría en todo lo que pudiera ofrecerse.

Mi marido aceptó de buena gana, sintiéndose complacido de no tener que pasar la tarde entera en un hospital de Benarés. Además, estaría aventajando en sus asignaturas pendientes del trabajo.

Por mi parte, me armé de resignación ante el evidente fracaso de mi viaje y traté de tomar las cosas de la manera más positiva posible. Subí al coche de alquiler y el chofer me hacía plática durante el trayecto al hospital, en su afán de hacerlo más agradable, pero en realidad no había manera de mejorar el tráfico insoportable, ni el calor soporífero de Benarés, mucho menos dentro de coches que carecen de aire acondicionado, que son la mayoría de los que circulan por la ciudad. Por la ventanilla tenía oportunidad de mirar a la gente que, apresurada, caminaba por la calle cargando bultos o conducía motocicletas a gran velocidad. Los coches tocaban la bocina a cada momento y había que esquivar a las grandes vacas que caminaban, casi siempre, en sentido contrario y con gran parsimonia. Los colores de las ropas llamaban mi atención, así como los penetrantes aromas de los puestos callejeros de comida.

El calor parecía arreciar a cada momento, por lo que apenas a medio camino, según me explicó el chofer, ya sentía la ropa pegada a mis muslos y todo el maquillaje de mi rostro escurría sin remedio en un amasijo líquido. No se diga el estado que mostraba mi cabello, que, para entonces, también era un desastre. Desbaratado y pegado al cráneo a causa del sudor excesivo.

Cuando por fin llegamos al hospital, que era un edificio grande y viejo de estilo europeo, supuse que, de la época de la colonia inglesa, de lo primero que me percaté fue que al menos en las salas de espera había unos ventiladores grandes, viejos, pero efectivos. El chofer entregó en admisión la orden del médico y tras discutir con las enfermeras durante un buen rato, regresó con cara de derrota y me comunicó que tendríamos que esperar un poco. Supongo que argumentaba que yo, siendo extranjera y turista, debería tener trato preferencial, a lo que por supuesto —me imaginé— se negaron y especificaron que tendría que esperar mi turno como todo el mundo, cosa que era lo justo para las personas que estaban esperando, quién sabe desde cuánto tiempo atrás para ser atendidas. Le dije al chofer que no se preocupara por mí, que, si le apetecía, fuera a los jardines a fumarse un cigarrillo, que yo estaría bien y no iría a ningún lado sin él.

No fue hasta que el chofer se alejó que empecé a observar detenidamente a las personas que se encontraban esperando turno en la sala. Casi todas eran mayores, tanto hombres como mujeres, y no sabía a ciencia cierta si todos estaban ahí en espera de radiografías o de otro tipo de estudios, pero todos se veían cansados, desnutridos y miserables. Algunos parecían rezar, otros dormitaban, los más platicaban animadamente entre sí. También había gente sentada por ahí, que vendía cosas —al menos desde mi punto de vista—, un tanto extrañas. Había pequeños libros en sánscrito, no sé si eran libros de oraciones o de cuentos, o igual podrían ser chistes, difícilmente lo sabría; vendían también rosarios de cuentas budistas, incienso, y algún tipo de comida. Hasta la comida me parecía poco apetecible. Y quizá fuera el efecto de las medicinas que había tomado anteriormente, pero en ese momento ya no sentía dolor en mi rodilla y sólo me embargaba un sentimiento de paz y placidez al estar en ese lugar tan insólito, que, aunque pareciera contradictorio, era silencioso y bullicioso a la vez. Como un plácido jardín orquestado con el bullicio de mil pájaros chismosos.

En el preciso instante en que terminaba de observar mi entorno, me llamaron por mi nombre y alcé la mano. El chofer del hotel no se encontraba por ninguna parte, así que una de las enfermeras se acercó y empujó mi silla hacia la sala de rayos X. Me tomaron unas 4 o 5 placas y luego de acomodarme de nuevo en la silla de ruedas me indicaron que esperara por los resultados y entendí, por señas, que ella no me conduciría de nuevo hasta la sala de espera. Así que me vi forzada a tratar de impulsar las ruedas de la silla por mí misma y, al principio, me costó trabajo. Nunca antes había intentado mover un artefacto así. Era más duro de lo que había calculado y las ruedas estaban sucias, pero aun así logré hacer avanzar el artefacto. Por venir demasiado concentrada en el esfuerzo de accionar las ruedas, no me fijé que delante de mí, cerca de uno de los puestos de los comerciantes, dos personas intercambiaban unos objetos que soltaron repentinamente al aire, espantados por la certeza de una colisión contra mi silla de ruedas. No supe exactamente qué sucedió. No estaba segura de si los había golpeado o me habían esquivado. Me sentí muy apenada por mi torpeza, así que puse el freno lo más pronto que pude y me agaché, tratando de ayudar a recoger las cosas que se habían caído durante el encuentro inesperado.

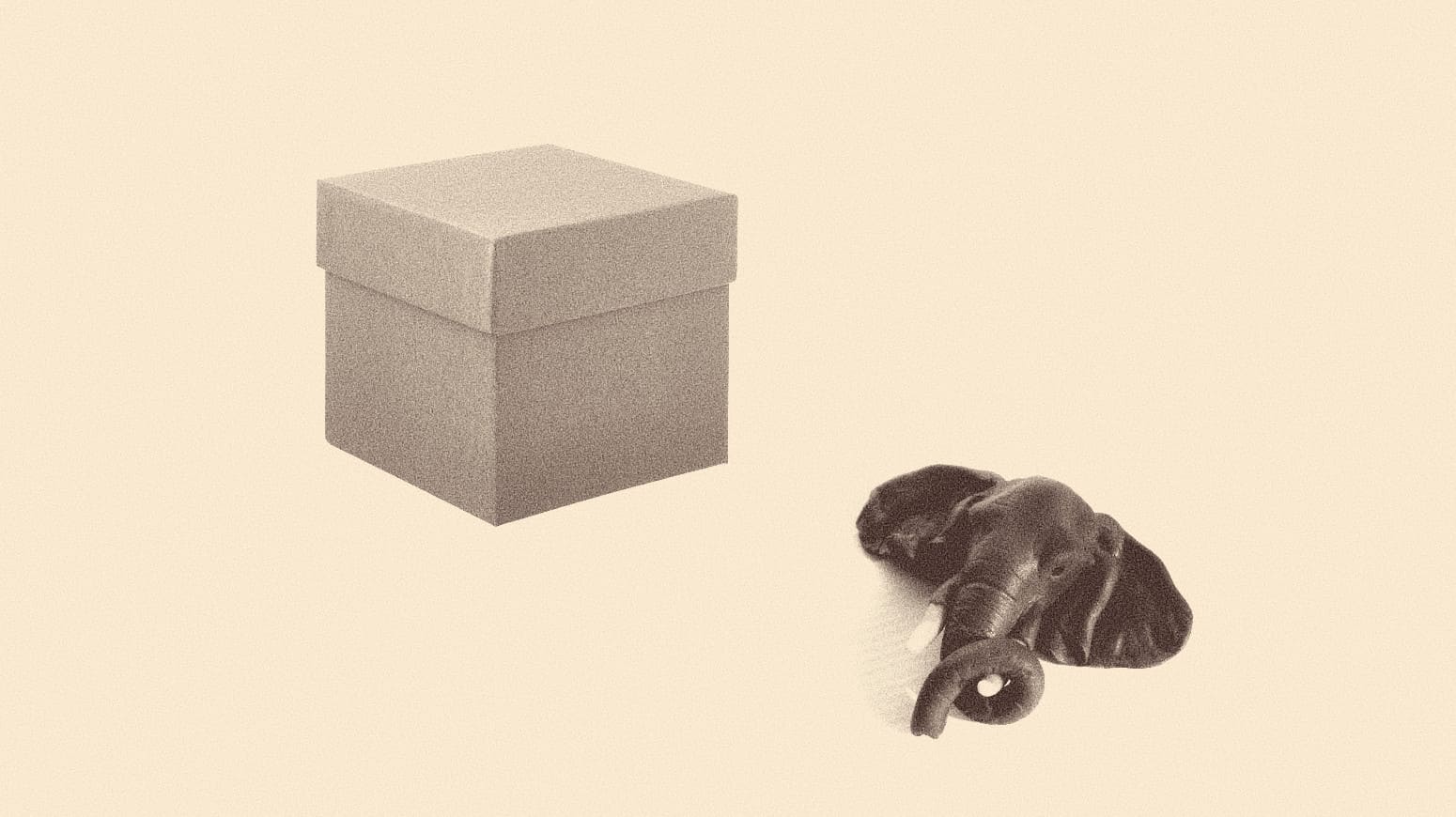

A mi lado izquierdo se encontraba una viejita desdentada que parecía ser la vendedora y que reía mucho con su boca abierta, lo que al menos me animó un poco, aunque no sabía si se reía conmigo, de mí o del percance. Del lado derecho se encontraba un hombre todo vestido de blanco, con un turbante en la cabeza, también blanco. Entre los objetos caídos, aparte de unos libros, había una pequeña cajita de cartón que contenía un objeto, que parecía haberse roto y que el hombre parecía indicarme que lo recogiera porque yo había propiciado su caída. Traté de decirle que ciertamente había sido muy torpe y rogaba que me disculpara, que yo creía no haberlo tocado, pero que, si era necesario, lo pagaría. Él me miró, más bien divertido y volvió a hacer señas, y esta vez comprendí que quería que abriera la caja. Entonces me encontré con un pequeño objeto hecho de barro cocido. Con razón se había quebrado, era muy frágil. Era un pequeño elefante, estilizado y visto de frente, por lo que se apreciaban sus dos enormes orejas y su trompa. En realidad, observé detenidamente, sólo un pedazo pequeño, correspondiente a la oreja derecha, estaba roto.

No sé por qué, y hasta la fecha no puedo explicarlo, pero mirar ese objeto tuvo un efecto detonante en mí. Como si de pronto me hubieran entregado una llave para entrar a otra dimensión. En ese momento, todo lo que estaba a mi alrededor cambió. La luz del atardecer brilló con más intensidad e iluminó mi entendimiento. Me volví para mirar de nuevo a aquel hombre del turbante porque comprendí que él era la clave de todo y entonces, por primera vez, lo vi de verdad.

Lo observé y fue como si lo conociera de toda la vida, como si supiera su nombre, sólo que, por alguna extraña razón, no pude recordarlo. Una neblina espesa me obstruía la memoria. No sé si él había cambiado o era yo la que me había transformado. Estaba segura de conocerlo, y de conocerlo bien. Es más, en el siguiente segundo lo supe con absoluta seguridad, a ese hombre lo amaba, o lo había amado alguna vez en el pasado, con mi alma entera. En algún tiempo que me era imposible situar de manera lineal. En un instante regresé a casa. Me supe en el lugar ideal, de mis sueños, de mi paz. Y vi sus dientes chuecos y la oscuridad de su boca que se abría y yo entraba en ella como al túnel de otro universo y, a pesar de que él no hablaba inglés, entendí perfectamente qué me dijo, suavemente, con amor recobrado, cálido, incondicional:

—Me has reconocido, yo estoy aquí, esperándote, he estado esperándote una vida entera para volver a verte unos minutos. Valió la pena. Aquí estoy. Aquí estamos, estaremos los dos, amándonos y reconociéndonos en este instante infinito.

Contemplé su rostro oscuro y barbado con otros ojos, de manera indecente, abiertamente, durante largo rato. Sentí un amor que surgía a borbotones desde mi interior y quise besar su cara apasionadamente —la cara de un completo extraño— y, entonces, él me tomó las manos y me dijo cariñosamente:

—No me olvides, no olvides a Batí. Seguiré esperándote para que, en algún punto del camino, nuestros corazones vuelvan a unirse. ¿Entiendes?

Y yo, alucinada como una niña que acaba de descubrir un caleidoscopio, repetí: Bati, ¿Bati?, lentamente, con una desesperación furiosa, sabiendo que necesitaba una respuesta, una constatación, porque no estaba segura de lo que oía, no sabía si alucinaba, mi cabeza daba vueltas en un carrusel de ensueño, y temía olvidar ese nombre tan importante si no lo repetía muchas veces, no estaba segura de entenderlo bien, de pronunciarlo correctamente y mis labios, mi mente, mi cuerpo, no querían soltarlo.

De un momento a otro, sólo supe que estaba sentada encima de él y lo abrazaba y no quería soltarlo y él no dejaba de mirarme —y yo sabía que no dejaba de amarme en un acto incontenible y continuo— y sus ojos oscuros, muy abiertos, me decían:

—¿Alguna vez habías pensado que alguien puede decidir venir a vivir toda una vida sólo para poder ver a su amada por sólo unos minutos?

Yo permanecía extasiada, en un paraíso ultra terrenal, paralelo, cuando de pronto él se levantó y se fue, se desprendió de mis brazos, se despidió con una sonrisa triste en el rostro, muy triste, pero satisfecha, y me dejó ahí, sola, en el centro de una sala de espera repleta de extraños, que giraba vertiginosamente a mi alrededor. Una sala donde los presentes hablaban otro idioma, se reían de mí, tenían otro color de piel y profesaban una religión distinta a la mía. Ahí estaba yo, sentada en una silla de ruedas, con una herida recién abierta en el corazón, un tajo profundo, que ardía con la intensidad del abandono que había durado varias vidas, que empañaba mi presente, oxidándolo con el recuerdo de un amor resucitado. Sin saber qué hacer, mis manos temblorosas se encontraron con la cajita del elefante de barro, que tenía la oreja derecha desportillada y entonces chillé algo como un grito, como un alarido destemplado. En torno, todo se desvaneció.

El doctor confirmó, al ver las placas radiográficas, que, efectivamente, no había fractura, pero no se explicaba el estado de shock emocional en el que me encontró el chofer cuando llegó a recogerme. El pobre se culpaba insistentemente por haberme dejado sola.

Realmente consternados por mi estado de salud, que no se explicaba por el simple tropezón en las escaleras, ni por ninguna otra causa aparente, me administraron calmantes por el resto del viaje, por lo que me la pasé durmiendo casi todo el tiempo, en un estado semi-inconsciente soñando con otras vidas, con otros amores, con otros roces, mientras mi cuerpo sudaba copiosamente en un sopor de deseo por alguien cuyo nombre sonaba, Baati.

En cuanto se terminó el efecto de los calmantes y pude empezar a apoyar mi pie de nuevo y mi sistema nervioso parecía un poco más estable, busqué con desesperación entre mis pertenencias la cajita con el elefante de barro, pues era lo único que me comprobaba que el episodio que había vivido en el hospital no había sido un sueño.

La pequeña caja estaba guardada entre mi ropa, solitaria, muda, como un testigo al que le han cortado la lengua y que, aunque quisiera, ya no puede narrar un episodio que sucedió en un momento brevísimo, de aleteo de mariposa, de poema fugitivo. En mi confusión no sabía si había pagado por él o me lo habían obsequiado.

A Bati o Baati no volví a verlo, pero nunca lo olvidé, y estoy segura de que lo volveré a ver, aunque tenga que vivir toda una vida para encontrarlo, aunque sea sólo por unos minutos.

A lo largo de los años que han pasado desde ese encuentro, a veces dudo de que realmente hubiera sucedido, pero pienso que no sólo valió la pena sino que le dio sentido a mi vida, pues por ese instante deslumbrante me convertí en contadora de historias. ![]()