Hiperficción

Junio, 2022

Los cibernautas unidos por las redes de comunicación virtual defienden lo único que en verdad pueden defender: su aislamiento digitalmente sustentado. Virilio fue el profeta teórico de esta era; pronosticó, con precisión teleológica, al siglo XXI como la era del confinamiento total. La amenaza omnipresente del virus sirve sólo para afirmar el aislamiento común.

Adecuados a la lógica de la subsunción voluntaria, los no-sujetos contemporáneos experimentan su realidad como la proyección anticipada de una catástrofe ya vivida. No es que su vida sea asumida como catastrófica, sino que ella sólo puede completar su narración, y, por lo tanto, “ser vivida”, desde la experiencia de su despliegue virtual en medio de la catástrofe, de la desgracia sistémica. Pero la catástrofe no ocurre; o más bien sólo ocurre como virtualidad programada, como delirio colectivo que traduce cualquier efecto fenoménico, incluso el más nimio, el más inocuo, en la expresión genuina del final de los tiempos. La catástrofe “real” está siempre por ocurrir, siempre por llegar; su amenaza permanente es un principio regulador de la existencia social, una estrella polar, en cuya formulación está implícita la falta de un metadiscurso que articule la desesperanza común. La catástrofe es, en gran medida, ese metadiscurso ausente como promesa de un cataclismo que habrá de unificar por fin a la Humanidad (ya muerta mucho tiempo atrás). La Humanidad no existe, pero existe la promesa escatológica de su desintegración, de su final catastrófico, y eso basta para revivir la esperanza de una unidad conformada por el terror y la necesidad de intervención salvífica de los medios hegemónicos disponibles, en primer lugar, de la ciencia. Paradoja de la salvación: tras la disolución del discurso liberador, sólo se deja experimentar como amenaza común de la desaparición, de la destrucción, del apocalipsis.

Hace mucho que la realidad fue absorbida por los medios digitales que ya no pretendían representarla, sino producirla a gran escala. La virtualidad tomó las riendas de la integración fenoménica sustituyendo el principio de aparición por el de sucesión: antes que acontecer como expresión de una verdad oculta, el mundo tenía que suceder, tenía que desdoblarse en la esfera de una programación digital que borrara las fronteras del afuera y del adentro. Todo se volvió, de pronto, pura exterioridad sucedánea: lo de afuera y lo de adentro poseían características reemplazables, en las que tanto valía lo uno como lo otro. Se trató, como lo explicó Baudrillard en su momento, de la hiperrealización de la experiencia, en la que el efecto había olvidado por completo la causa, y había tomado un cariz de realidad más real que lo real. La realidad se tornó ficción, y la ficción se hizo hiperrealidad: narración fidelísima e instantánea del mundo desaparecido. La desaparición del mundo confirmó, finalmente, algo que ya se intuía desde tiempo atrás: que el mundo nunca había existido realmente, sino que era tan sólo la alucinación colectiva espontáneamente producida por los metadiscursos.

Cuando el mundo desaparece como ficción, dejando sólo la opaca cáscara heteróclita de lo fenoménico, la realidad homogeneizada, en su aparente diversidad infinita, se presenta, de repente, como la posibilidad de todas las posibilidades, el Ereignis (digital) pronosticado por la filosofía antimetafísica. El hueco de la pantalla total es el claro (Lichtung) del acontecimiento programado que puede ser experimentado de mil millones de formas por todos los individuos fascinados con su despliegue automatizado. Todo podrá suceder, siempre y cuando responda a la lógica binomial de la programación cibernética. La catástrofe es el lenguaje básico del ordenador: una vez instaurado el cosmos digital como entorno social consciente e inconscientemente aceptado, lo que sigue es la amenaza del virus que moviliza todas las respuestas para defender el espacio común. No puede haber engaño en esto: lo común es lo digital asumido como entorno social programado. De ahí deriva el único “comunismo” posible en el seno del sistema hegemónico. Los cibernautas unidos por las redes de comunicación virtual defienden lo único que en verdad pueden defender: su aislamiento digitalmente sustentado. Virilio fue el profeta teórico de esta era; pronosticó, con precisión teleológica, al siglo XXI como la era del confinamiento total. La amenaza omnipresente del virus sirve sólo para afirmar el aislamiento común. Ése es el comunismo de nuestra época, que incluso es defendido por el otrora desfacedor de ilusiones posmodernas, Slavoj Žižek (hoy, sombra de su sombra). Nuestra tarea es permanecer aislados lo máximo posible (y ésa es nuestra unidad, nuestra “solidaridad”, nuestro comunismo). El virus no es, en el fondo, una amenaza del sistema, sino su confirmación catastrófica. Por eso, como lo hace Salvador Gallardo (La mudanza de los poderes), es justo denominarlo virus de control.

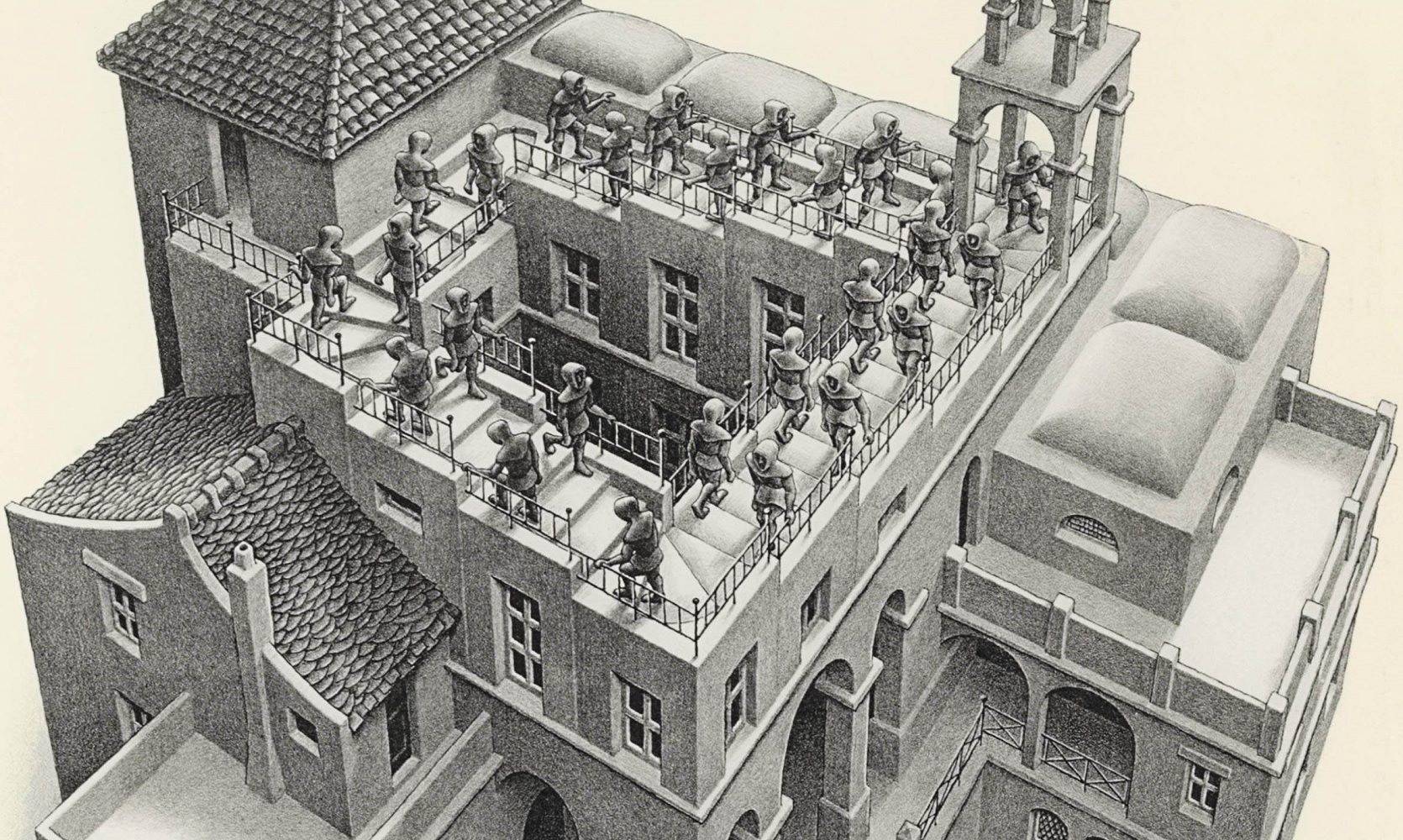

El virus de control tiene mil formas de aparición, pero su figura básica es la de la catástrofe absoluta (digital, económica, ecológica, epidemiológica). La imaginación apocalíptica digital traduce el tópico de la incertidumbre —ya tematizado y reflexionado por Adorno y Horkheimer en su Dialéctica de la Ilustración como principio psico-tecno-político de movilización civilizatoria— en anhelo de resguardo cibernético frente a la inminente invasión de lo descomunal autoinfligido (¿no fuimos acaso “nosotros” los que creamos ese monstruo?). En un comienzo, aún ingenuo, la amenaza de lo descomunal-catastrófico aparece como la figura del terrorista digital, del hacker, último trasunto del maníaco anticivilizatorio, tan caro a la lógica del cómic. Pronto, el virus demuestra su automatización y se libera, pero la carga ético-epistémica heredada lo traduce de inmediato en el principio de responsabilidad virtual (y de sus inquisidores encargados: Facebook, Twitter, Instagram, etc.). La misma imagen se repite hasta el cansancio en todas las proyecciones milenaristas que pueblan nuestra imaginación desubjetivada. Todas las fantasías de lo que inevitablemente vendrá son tan sólo relatos del mismo orden autoprogramado que invoca el final apocalíptico para reforzar los mecanismos de control digital. El tan anunciado poshumanismo (pero ¡ya no hay humanos!) y la proyección del desarrollo ilimitado de la inteligencia artificial de las máquinas, que algún día habrán de sustituirnos (pero ¡ya nos sustituyeron!), instaura el terror básico sobre el que opera el sistema hiperreal de la virtualidad. Se lanza una prognosis cibernética (tan cara a las fantasías del último Stephen Hawking), ya operativa de facto, de la que sólo podemos protegernos por la vía cibernética imponiendo reglas “éticas” de control robótico, tal como sucede en el cuento de Asimov sobre la revolución de los androides. Todo es siempre circular. La programación anticipada adelanta la historia y la necesaria praxis disciplinaria de los no-sujetos. Antes de que suceda cualquier evento en el nivel del cascarón fenoménico, el acontecimiento ha sido pronosticado, narrado en sus menores detalles, considerado en su desarrollo y en sus secuelas, hasta ser guardado en la seudoconciencia inter-no-subjetiva que prepara la respuesta “adecuada”, precisa (aunque siempre “le tome por sorpresa”), de tal manera que la vivencia es y será siempre algo muy posterior, una especie de eterno retorno de lo ya vivido. Así, la hiperrealidad que ha succionado al mundo, que lo ha vuelto pura ficción virtual, regresa al estadio de lo fenoménico para hacer cumplir la ficción autoproyectada. El mundo revive bajo la fantasía de la hiperficción. Era necesario este paso para integrar la excrecencia fenoménica, dejada a la ambigüedad del acontecer diario, a la lógica de la virtualidad excesiva.

En cierto sentido, la pandemia de covid-19 fue, como muchos lo intuyen, un remake fallido de Contagio (Soderbergh, 2011) y un cumplimiento del pronóstico de banqueta que Bill Gates adelantó en 2015 al hablar de las pandemias futuras que tendrían un efecto más devastador que el de las guerras nucleares. ¡Lo que sucedió ya había sido pronosticado, ya había sido narrado! Claro, el efecto de lo que algún día se llamó real quedó muy corto en relación con las expectativas: se esperaba (en la fantasía macabra de la proyección) un virus asesino que aniquilara a todo el que tuviera el más mínimo contacto con él, calles superpobladas de cadáveres, hospitales en los que no cupieran ni los enfermeros, migrantes epidemiológicos en masa, una atmósfera irrespirable, un planeta condenado a la extinción de gran parte de su población… Nada de eso sucedió así, pero la respuesta práctico-ideológica, lo verdaderamente importante, no se quedó a la zaga de las expectativas: economías y naciones cerradas; poblaciones enteras confinadas; rostros cubiertos por barbijos, máscaras, lentes, cascos de astronautas; la educación cancelada; los juegos infantiles rodeados de cintas con la leyenda: peligro mortal. ¡El planeta convertido de pronto en Marte!, en una zona de atmósfera irrespirable, contaminada, envenenada. Desde este panorama milenarista no es difícil pronosticar lo que sucederá cuando se anuncie el comienzo del apocalipsis ecológico (¿y quién lo anunciará?, ¿una nueva OMS ecológica?): a la profecía autocumplida (ocurra o no) de los polos derritiéndose, con la consiguiente liberación de virus ancestrales, del hoyo de la capa de ozono consumiendo la atmósfera, de olas gigantescas devorando ciudades costeras, de millones de migrantes ecológicos huyendo hacia zonas continentales centrales, de sequías y hambrunas generalizadas, le seguirá, muy probablemente, el abandono de la superficie terrestre, la construcción de fortalezas digitales que ayuden a no respirar jamás el aire impuro del exterior, la construcción de pabellones cibernéticos en los que la naturaleza sea tan sólo un recuerdo transmitido por pantallas gigantescas, el abandono definitivo de la superficie terrestre…

Lo que menos importa en relación a la catástrofe hiperfictiva es que en realidad ocurra. Sólo importa el acontecimiento programado y la respuesta ideológico-colectiva de los no-sujetos, dispuestos a alcanzar, voluntariamente, niveles de control y sometimiento jamás vistos con anterioridad, con tal de que se les prometa la seguridad o la inmunidad absolutas. No quepa la menor duda: mientras más educada, científica, equipada tecnológicamente, ilustrada, en general, sea la sociedad global, más esclava será de sus propios miedos proyectados por el generador automático de acontecimientos catastróficos programados. El amor al pensamiento catastrófico (igual de potente en la derecha liberal que en la izquierda de cualquier cuño, radical o no) es la clave para no pensar lo que sucede, para no entender nada, para potenciar los mecanismos de dominación en todos los niveles de la existencia sistémica. Frente al terror pasional de la desgracia apocalíptica programada, sólo cabe proponer, en primera instancia, como le hubiera gustado a Brecht, una política del extrañamiento: suspender las emociones, detener la narración milenarista del final de los tiempos, activar la ironía iconoclasta hasta acabar con cualquier mínima pretensión de teología apocalíptica. Contemplar con frialdad y sarcasmo la marcha contradictoria de los acontecimientos. Desmadejar, hilo por hilo, todas las falacias acumuladas de la trampa hiperfictiva. ![]()