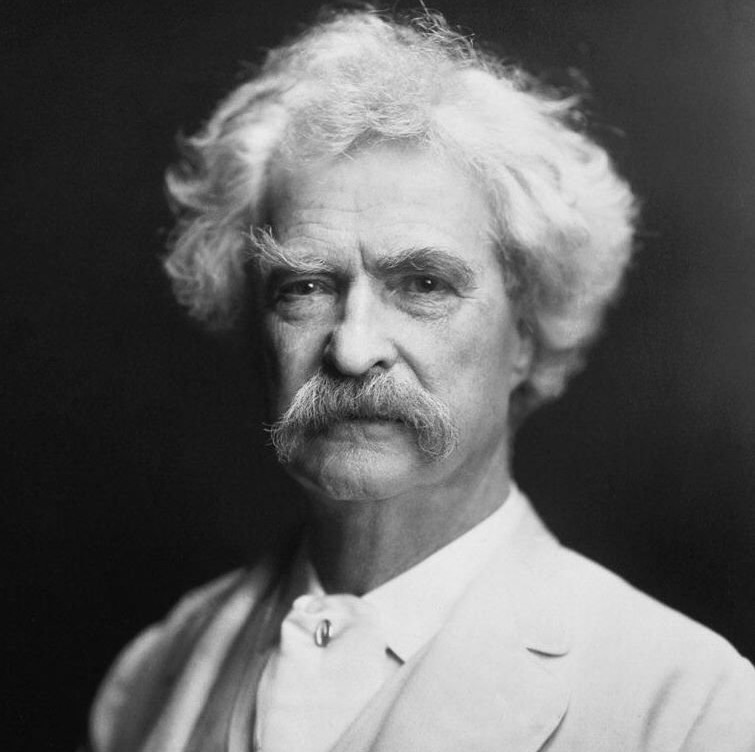

Mark Twain, a 110 años de su muerte

En este 2020 se conmemora el 110 aniversario luctuoso de Samuel Langhorne Clemens, conocido entre los lectores de todo el mundo como Mark Twain. Llamado por William Faulkner como «el padre de la literatura norteamericana», Twain fue periodista, orador, humorista, aventurero incansable, pero sobre todo un prolífico escritor, considerado ya uno de los más grandes autores de la literatura universal. Entre sus libros más admirados están Las aventuras de Tom Sawyer, Príncipe y mendigo, Las aventuras de Huckleberry Finn, Un yanqui en la corte del rey Arturo y Diario de Adán y Eva. Twain no sólo brilló por su maestría verbal y su comicidad infecciosa sino también por su crítica a la esclavitud, el imperialismo, la codicia, la superstición, y, desde luego la naturaleza humana. Víctor Roura lo recuerda con este texto…

1

Hace 110 años, el 21 de abril de 1910, moría el norteamericano Mark Twain, a los 74 años de edad, narrador imprescindible de la literatura del mundo.

2

Quizás el relato humorístico “La rana saltarina” (1867) es una de las piezas literarias menos difundidas de Mark Twain (cuyo verdadero nombre es Samuel Langhorne Clemens), pero no por ello una obra sin importancia.

Para buscar una referencia de un tal Leónidas W. Smiley, que un amigo suyo le encargara, Twain visitó al bonachón y parlero Simon Wheeler. “Tengo una vaga sospecha de que Leónidas W. Smiley es un mito —apunta Twain—; de que mi amigo no conoció jamás a semejante personaje, y que él había conjeturado únicamente que, si yo preguntaba por él al viejo Wheeler, mi pregunta le haría recordar a su infame Jim Smiley, y entonces entraría en acción y me mataría de aburrimiento con alguno de sus irritantes recuerdos de dicho individuo; con algún recuerdo tan largo y tan aburrido como inútil para mí”.

3

Si esto era lo que se proponía su amigo cuando le encargó tal misión, vaya que lo consiguió: Twain encontró a Simon Wheeler cómodamente adormilado junto a la estufa del salón del bar de la destartalada taberna en el ruinoso campo minero del Ángel.

Wheeler despertó y le dio los buenos días. Twain le dijo que un amigo suyo le había encargado que realizase ciertas averiguaciones acerca de un querido compañero de su mocedad llamado Leónidas W. Smiley, para más señas reverendo, joven ministro del Evangelio.

Simon Wheeler hizo sentar a Twain en un rincón, lo bloqueó allí con su silla y, sin sonreír una maldita vez, le largó el siguiente monólogo: “Antes de que estuviera el reverendo Smiley, aquí hubo un individuo conocido con el nombre de Jim Smiley, allá en el invierno del año 49, o quizás fue en la primavera del 50. No recuerdo con exactitud, aunque lo que me hace pensar que debió ser uno u otro de esos años es que recuerdo que cuando el tal vino al campamento no se había terminado todavía la reguera [canal de riego] grande; pero, sea como sea, era un hombre de lo más raro: armaba apuestas acerca de cualquier cosa que a uno se le ponía por delante con tal que hubiese alguien que apostase en contra; y si no había quien apostaba en contra, entonces era él quien apostaba contra el que apostaba a favor”.

4

No podía vivir la vida sin apostar. “Llegaba hasta el extremo —contaba Wheeler— de que si descubría un escarabajo extraviado que andaba de aquí para allá, le apostaba a usted el tiempo que tardaría en llegar… a donde quiera que fuese, y, si usted le aceptaba la apuesta era capaz de seguir al escarabajo extraviado hasta México con tal de averiguar adónde se dirigía y el tiempo que invertía en el camino”.

El condenado individuo era capaz de apostar por cualquier cosa. “En cierta ocasión estuvo la esposa del cura Walker muy enferma durante bastante tiempo, y parecía que no había modo de salvarla —contaba Wheeler—. Pues bien, una mañana entró aquí el cura, y Smiley se levantó y le preguntó cómo estaba su esposa, y el cura le contestó que ‘muchísimo mejor… gracias a la bondad infinita del Señor… y se repone de una manera tan clara que, con la bendición de la Providencia, todavía ha de sanar’. Entonces Smiley, sin detenerse a pensarlo, le dice: ‘Pues bien: le apuesto dos y medio a que no sale de ésta’.”

5

Y Wheeler ni una sola vez frunció el ceño, “no cambió en ningún momento el tono de voz, suave y fluido, con que dio la nota de su frase inicial, y en ningún momento reveló la más ligera sospecha de entusiasmo”.

A este Wheeler ya nadie lo paraba.

Ahora contaba que Jim Smiley [y ni las luces de Leónidas W. Smiley, el amigo del amigo de Twain] tenía un cachorrito de bulldog, “que si usted lo miraba habría creído que no servía para nada, como no fuese para vagabundear y hacerse el gruñón, y estar al acecho para robar lo que se le presentase. Pero en cuanto se apostaba por él, aquello era ya otro perro: empezaba a sacar la mandíbula inferior, lo mismo que el castillo de proa de un vapor, y descubría unos dientes que brillaban como dos hornos. Ya podía otro perro agarrarlo, hacerse el valiente con él, morderle y hacerle dar dos o tres volteretas de costado. Andrés Jackson, que así se llamaba el perrote, Andrés Jackson no se daba por vencido, y seguía peleando hasta que adquiría la seguridad (y eso era lo que buscaba) de que las apuestas se habían doblado y doblado durante todo ese tiempo, volcándose en favor del otro perro, hasta que ya no había más dinero; y entonces, de pronto, le clavaba los dientes al otro perro precisamente por la unión de los cuartos traseros, y se colgaba allí sin soltar presa hasta que tiraban la esponja, aunque tuviese que estar mordiendo un año”.

6

Y por lo regular este Smiley tenía siempre suerte, como con su Andrés Jackson, “hasta que en una ocasión lo echó a pelear con otro al que habían aserrado las nalgas con una sierra circular; el perro de Smiley alargó la cosa hasta que vio que habían apostado ya todo el dinero en contra suya —dijo el viejo Wheeler—; entonces se abalanzó para clavar el diente en lo que pudiéramos llamar su promontorio predilecto; pero se quedó sorprendido; luego puso una expresión de descorazonamiento, y ya ni siquiera intentó ganar la pelea: salió de allí malamente zarandeado. El perro dirigió a Smiley una mirada como diciéndole que tenía el corazón desgarrado, y que toda la culpa era suya, de Smiley, por echarle de enemigo a un perro que no tenía cuartos traseros en qué hincar el diente, que era el fuerte suyo para ganar la riña; luego se alejó de allí un trecho, renqueando, se tumbó en el suelo y se murió”.

Wheeler dijo que se ponía triste siempre que recordaba a ese noble perro. Pero a Jim Smiley no pareció importarle gran cosa la desaparición de su amigo, ya que tenía varias mascotas: “Perros ratoneros y gallitos de pelea, y gatazos sin castrar, y toda esa clase de animales, hasta no dejarle a uno un momento de sosiego ni la posibilidad de presentarle un animal sin que él le presentase otro para hacer una apuesta”.

7

En cierta ocasión Smiley pescó una rana, se la llevó a su casa “y dijo que pensaba amaestrarla; y en tres meses no dio golpe, porque se los pasó en la explanada trasera de su casa, enseñando a la rana a saltar. ¡Y vaya si le enseñó! Le daba un empujoncito por detrás, ¡y viera usted un instante después a la rana remolineando por los aires como un buñuelo! ¡Viérala usted dar un salto mortal, y hasta dos, si arrancaba bien, y caer al suelo clavada de pies, sin molestia alguna, lo mismo que un gato!”

También la amaestró en cuestión de cazar moscas, y a Daniel Webster, que así se llamaba la rana saltarina, a Daniel Webster no se le iba nunca una viva. “Con todas las habilidades que tenía —dijo Wheeler a Twain, sin una pizca de entusiasmo, con el mismo tono solemne del principio—, no habría podido usted encontrar otra rana más modesta. Y si hablamos de saltar limpiamente en terreno horizontal, avanzaba de un solo salto una distancia que ningún animal de su especie era capaz de salvar”.

8

Smiley estaba “monstruosamente orgulloso” de su rana saltarina, “y bien podía estarlo, porque gente que había viajado y estado en todas partes aseguraba sin excepción que aventajaba a cuantas ranas ellos habían visto”.

Pero Smiley se topó con un tipo un poquitín más listo que él y, con argucias, trampeó a Jim aprovechándose del hambre de Daniel Webster, que en esa ocasión no pudo despegar sus patas del suelo por tener la barriga inflamada por ingerir, abierta la boca forzada por el embustero apostador —a espaldas de Smiley—, dos puñados de perdigones.

Y Twain ya no quiso saber más del insoportable caso de Smiley.

Viendo que Wheeler se levantaba de su asiento para atender un llamado, abandonó la taberna sin conocer la secuela de la anécdota: ¿habría logrado vengarse Smiley del vagabundo trampeador?

Lo único que supo Twain, poco después, era que dicha historia —obviamente sin los Smiley sino entre atenienses y beocios— ya había sido contada, para su desconcierto [pues Wheeler la narraba como si él mismo hubiese sido testigo de tal anécdota], por los griegos dos mil años atrás.