Ser sin ser

Mehlis nunca estaba triste ni feliz. No se quejaba, no gemía, no lloraba, no se enojaba; no sonreía, no se alegraba, no se entusiasmaba… No vivía, simplemente existía.

Karel Havel —el nonagenario hacendado, adoptante de Mehlis— sólo guardaba una vaga y casi nublada imagen del tiempo que atrapó en una etapa a esa exhuérfana norteamericana de siete años de edad; cuando percibía por medio de los sentidos, cuando experimentaba en el alma, cuando ella aún era un ser que sentía.

Karel remembraba un episodio umbrío de la infancia de su prohija: un hecho híbrido de dicha y angustia, un ruido dentro de toda la existencia callada de Mehlis.

Sucedió cuando, después de adoptarla, la llevó a Checoslovaquia, a Nymburk, el pueblo de su origen, para que la criatura, de ojos claroscuros, disfrutara de las bellezas naturales que incitan y excitan al cuerpo y al espíritu. Allí Mehlis disfrutó al deslizarse sobre las hojas de hierba glauca; cerca de donde el ganado ovino y porcino pastaban y bebían del agua que corría del río Elba. El verter de la corriente era bastante considerable para proveer del fluido vital a las raíces de las plantaciones de remolachas, hortalizas, centeno, trigo y lúpulo. La niña bebía del líquido transparente, insípido e inodoro, que desembocaba en el mar del Norte. Todo el día comía los frutos que recolectaba al treparse de uno a otro árbol. También abrazaba y, con pasión, besaba al conjunto de animales domésticos, mientras se revolcaba entre las flores y la vegetación exuberante; en fin, se experimentaba contenta y libre.

Pero no se alargó mucho este periodo de bienestar, porque repentinamente la párvula comenzó a padecer extraños dolores de cabeza. Karel decidió que regresaran a Prince Rupert, porque allí conocía a un excelente y reconocidísimo neurólogo. Mas al llegar a Canadá, Mehlis se rehusó a ir al nosocomio, pensó que quizás allí la abandonaría su “padre”, por lo que tuvo mucho miedo de estar nuevamente sin alguien que la quisiera; por corolario lloró y lloró ininterrumpidamente para manifestar su negativa a acudir a ese recinto de gente con ropas blancas que se pasean entre un ambiente a olor de medicina y enfermos.

Dada la repulsa absoluta de Mehlis, el consentidor Havel determinó no instigarla más.

Ese lapso de enfermedad eliminó completamente la fase de sentir y de emocionarse de Mehlis.

Los años se desvanecieron, y Havel expiró de una necrosis isquémica aguda de la musculatura cardiaca debido a la oclusión de una arteria coronaria de calibre grueso.

En esta época Mehlis ya tenía un poco más de dos decenas de edad, fue entonces cuando heredó una grandiosa fortuna de korunas.

Ulteriormente de las exequias de su padre, ella se trasladó a morar a un desolado poblado de bohemios; se alejó de la asfixiante rigidez social; únicamente anhelaba estar sola, estar ausente sin estarlo.

De esta manera se disolvieron y se disolvieron las partículas de la vida de Mehlis. Los aldeanos más próximos a su cabaña se acostumbraron a verla crecer físicamente y a percibirla cómo un ser sin sentimientos, sin conmociones, asexual, de personalidad silenciosa y reservada, solitaria y errante que crecía entre crepúsculos alejados de la lucidez de la “normalidad”… Ella era la representación más viva, más auténtica, de un ser nihilista.

Definitivamente, nadie se le acercaba y a nadie le parecía novedoso verla ni concebirla de esa forma, pues sencillamente así era ella: un poco extraña o muy extraña, pero demasiado normal para ese gremio de artistas de actitudes desordenadas que la observaban a lo lejos desde hacía ya varios periodos de 12 revoluciones de la Luna.

Insospechadamente, esa noche del 29 de octubre de 1997, en ese otoño de tonalidad pálida, a Mehlis —en uno de sus deambuleos habituales— le advino un torcido desmayo sin término. En medio de esos cipreses y alerces atrayentes y elegantes, con follaje fragante y algo desplumados, con conos muy pequeños y esféricos, y de troncos ahusados. Las sombras de los árboles en movimiento presenciaron ese sentir agitado, esa última y desenfrenada nerviosidad corporal.

Durante un nuevo orto del Sol —en la fecha del aniversario del nacimiento número 27 de Mehlis—, Kosik, un pintor rústico, la encontró casualmente bajo ramas horizontales con copas anchas y extendidas, cerca de las rocas y la arena. En ese pintoresco paisaje del Océano Pacífico yacía: el cuerpo inflamado y yerto, tapizado de cieno, vómito y delicadas acículas color café nogal que se mudan en esa estación del año. La escena —nunca antes bosquejado por una persona dedicada al arte de pintar— era una imagen grotesca, totalmente surrealista. Pero fue más estremecedor y espantoso el momento cuando Kosik descubrió que el rostro de Mehlis carecía de los órganos de la visión, y en su lugar sólo había hoyos negros sin profundidad ostensible.

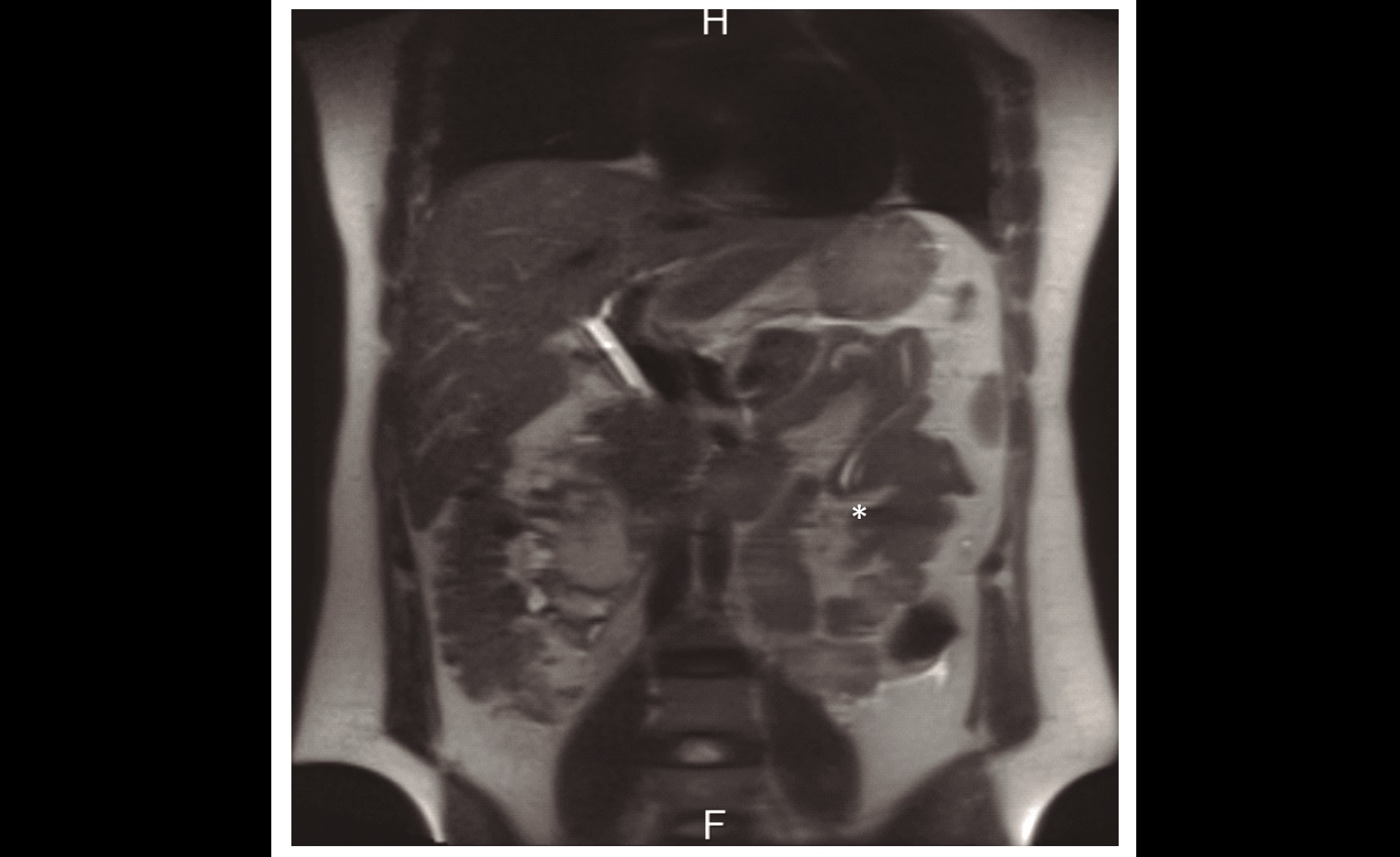

Acontecida esta muerte no común, al cadáver se le realizaron estudios radiológicos. Posteriormente, el forense declaró que la necropsia practicada en Mehlis había mostrado la presencia de varios parásitos vesiculares en estado larvario en los órganos y tejidos musculares, además de un perfeccionado y grueso parásito, de unos 11 metros de largo, perteneciente a la familia taeniidae.

Se hallaban intracorporalmente adheridos feroces cisticercos; es decir, vesículas ovoidales casi esféricas, de color blanco lechosos, con una pequeña cabeza invaginada en un lado dentro de la vesícula. Éstos medían aproximadamente 5 milímetros de largo por 9 milímetros de ancho.

Asimismo, se determinó que 72 horas antes de fallecer, Mehlis fue sacrificada y torturada por la enorme taenia solium muy madura, que le provocó oclusión intestinal, malestar abdominal vago, hiperestesia, pérdida de apetito y alteraciones nerviosas de origen tóxico. Además, el escólex o cabeza de la lombriz cestoda le perforó la pared intestinal y le causó peritonitis. También se le encontraron larvas de ese gusano chato en la parte subcutánea que le formaron quistes en el embudo muscular de los ojos, y en el cerebro, finalmente, se le estimó que tenía más de 100 000 000 de quistes, los cuales le ocasionaron lesiones cerebrales y síndromes de hipertensión intracraneal, acompañados de ataques epilépticos; todos estos daños hubieran sido en vano extirparlos quirúrgicamente porque Mehlis ya había tenido un desenlace fatal.

El doctor reveló que la taenia armata Umana tuvo como hábitat por más de 15 años toda la esencia de Mehlis: su sistema nervioso y sus órganos dadores de vida. Ella sirvió de huésped de ese parásito desde que viajó a esa región eslava en su niñez, pues allá es ordinario contraer ese tipo de infección y mucho más en las llanuras agrestes por falta de una adecuada estructura de salubridad. Así, esa insignificante larva se metamorfoseó en un monstruo que estableció su caverna en ese ser, creando en esa existencia, con mirada apática, gris y salpicada de nebulosa, la esencia de… un Ser sin ser.