Abril, 2025

No se fíe por las apariencias: aunque muy poco traducido al español, el club de admiradores y entusiasta de Alfred Polgar incluía nombres propios como Walter Benjamin, Robert Musil, Arthur Schnitzler, Hermann Broch, Karl Kraus, Franz Werfel o Joseph Roth. Y con justa razón. Como lo dejó escrito Franz Kafka —otro de sus fervientes seguidores—: “Las frases de Alfred Polgar son tan fluidas y agradables que acogemos sus textos como una especie de entretenimiento social inofensivo, y no nos percatamos de cómo nos influyen y educan. Bajo el guante frío de la forma se esconde una voluntad esencial fuerte e intrépida”. Periodista primero, columnista después, también crítico teatral y sobre todo escritor, se cumplen siete décadas de su partida. Víctor Roura aquí lo recuerda.

1

“El corazón tiene forma de corazón”, decía con inusual sustancia el vienés Alfred Polgar —fallecido a los 81 años de edad hace ya siete décadas el 24 de abril de 1955— y nadie, absolutamente nadie, podía, ni puede, rebatirlo. Y tiene uno que seguir leyendo sus líneas: se lo suele comparar, al corazón, “con un reloj y juega un papel importante en la vida, sobre todo en la vida sentimental. Es en ella el comodín, el depositario de todas las emociones, la lente en que convergen todos los rayos, el eco de todos los rumores. Es capaz de las funciones más diversas. Puede arder como una tea, por ejemplo; puede dejarse colgado de cualquier cosa, igual que una chaqueta, y puede también, como ésta, desgarrarse, puede correr como una liebre perseguida, detenerse como el Sol de Gedeón o rebosar como la leche cuando hierve. Está verdaderamente colmado de paradojas”.

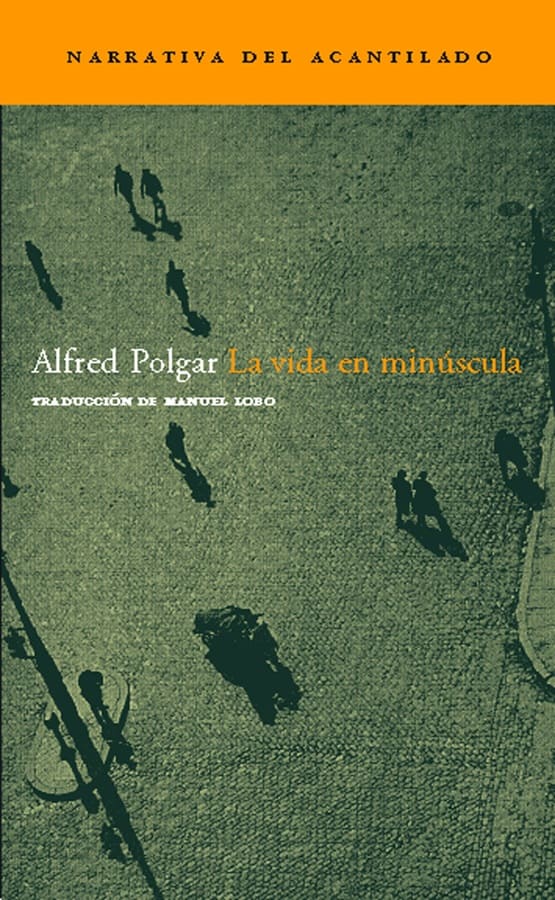

La barcelonesa Acantilado editó en 2005 el libro La vida en minúscula, que contiene 30 magníficos relatos de Polgar, extraídos a su vez de la obra completa del austriaco, intitulada Kleine Schriften, conformada en seis gruesos volúmenes.

“La dureza de este objeto maravilloso —continúa Polgar hablando del corazón— oscila entre la mantequilla y la piedra berroqueña, o, bien, siguiendo la escala mineralógica, entre el talco y el diamante, se puede dar y se puede perder, cerrar a cal y canto o abrir de par en par, puede traicionar y puede ser traicionado, se puede llevar a alguien dentro de él (y ese alguien no tiene ni siquiera por qué saberlo), puede uno enterrarlo en cualquier cosa, el corazón entero en una quisicosa, en una nada del tiempo y del espacio, en una sonrisa, una mirada, un silencio”.

2

Otro relato nos habla de una persona que se sienta al piano para tocar cotidianamente una pieza de Christian Sinding: “Murmullos de primavera”, sólo ésa, todos los días, ninguna otra, una y otra vez, a cada momento, reiteradamente. “Lo que más me inquieta y confunde del modo de proceder de este curioso individuo es que nunca toca nada más que esos murmullos de primavera —escribía Polgar—. Tan sólo ejecuta esa pieza. No produce ninguna otra nota. Y, sin embargo, podría hacerlo si quisiera, ya que sabe tocar. ¿Qué maldición pesará sobre el pobre para que todos los movimientos de sus dedos sobre las teclas se conviertan irremediablemente en murmullos de primavera?”

—¿Por qué, criatura inasible, siempre sólo esa melodía? —se preguntaba Polgar—, ¿por qué nunca “El molino de la Selva Negra”? ¿O “Ensueño”, o “Habla, florecilla”? Se mire como se mire, el caso es problemático. Aunque también habrá quien diga que no hay nada que mirar, que es un asunto de poca monta. Pero, ¿no es acaso estremecedor, no les parece doloroso, perturbador, que alguien tenga un piano, que lo sepa tocar y que en ocho años nunca jamás haya tocado otra cosa que “Murmullos de primavera”?

3

En “La verdad engaña”, Polgar decía que “la cara es un espejo deformante del alma y la fisiognomía una ciencia incierta. Sólo cuando ya sabemos qué es y quién es alguien, podemos leérselo en la cara”.

Y contaba la siguiente historia: “Estoy con un amigo en una fonda. Llega una pareja y se sienta en la mesa de al lado. Mi amigo los conoce y me invita a adivinar qué clase de persona son el hombre y la mujer y cómo es la relación entre ellos. Me lo pregunta con un guiño dando a entender que está convencido de que la respuesta será equivocada”.

El hombre de la mesa “tiene rasgos vulgares. Un cráneo como un puño, el pelo de un color inicuo, el cuello corto, manos que parecen patas, una voz que le sale de la boca como un chucho malhumorado de su perrera. Ocupa todo el sitio. La mujer, flaca y escuálida que da pena, está sentada a su lado, como una plantita junto a un grueso tronco que le quita todo el Sol. Él es brusco, ella medrosa. Él apenas se ocupa de su acompañante, que de vez en cuando le dirige una mirada temerosa. Él es todo brutalidad, ella toda ternura. Él no sabe reír; ella, se ve en seguida, no debe. Él tiene una frente tan roma como su cerebro; la de ella, en cambio, está modelada delicadamente, como las ideas que seguramente esconde. Él se dirige al camarero a gritos, ella posa su mano sobre el brazo de él para calmarlo. Él despide gruñendo al vendedor ambulante, ella le compra un paquete de cerillos y se lo regala al chico de las mesas”.

Así que, luego de mirar esta pesarosa escena, Polgar respondió sin vacilar, con firmeza en sus palabras: “Este hombre es un artista, seguramente un pintor, una naturaleza matizada, sensible, incapaz de matar una mosca, cargado de inhibiciones, tímido, apacible, necesitado de calor. No sabe qué hacer con el exceso de ternura que altera su sistema nervioso e hincha su corazón hasta hacerlo estallar. Ama a su mujercita con idolatría y la obedece en todo. No se atreve a respirar en su presencia por temor a hacerla volar con su aliento. Es generoso hasta la abnegación y rebosa de agradecimiento ante cada migaja de bondad que le pueda arrojar una mirada o una sonrisa de ella. Ella, por el contrario, es una bestia, una mujer fría y malvada. Aunque poco sutil, no le falta fantasía cuando se trata de atormentarlo. La sumisión incondicional de él la incita a abusar de su poder; la naturaleza delicada que él oculta tras unos modales groseros para protegerse es un reproche constante a la rudeza de ella y un acicate para ésta. Los bramidos de él son inocuos; los embelecos de ella, puro veneno. Ella se venga de él porque él, que parece pesado y burdo, es en realidad la persona tierna y delicada que ella aparenta ser”.

El amigo de Polgar exclama, ya queriéndolo interrumpir: “¡Ni hablar!, ¡ni hablar! Son mis vecinos y los conozco muy bien. Lo de pintor es casualmente cierto: es pintor de brocha gorda. Pero, por lo demás, no has acertado en nada. Míralos bien, ¡lo llevan escrito en la cara! Él es un tipo vulgar en todos los sentidos. Un borracho que incluso estando sobrio gesticula como un beodo. La mujer es un ángel. Él le pega, la maltrata física y mentalmente. Y tú, con toda tu perspicacia, has metido la pata hasta el fondo”.

4

¡Así, pues, aquellos dos eran exactamente como parecían!, voceaba Polgar, sorprendido de la circunstancia.

“Qué extraño y doloroso desengaño —acotaba Polgar—. Aquella correspondencia entre lo externo y lo interno, entre lo superficial y lo profundo, me pareció una desagradable disonancia, cuya percepción me producía una leve sensación de vértigo. Así que es también un engaño que las apariencias engañen. ¿Cómo puede uno no hacerse un lío si ni siquiera las máscaras son auténticas máscaras, sino auténticos rostros?”

Por lo demás, concluía Polgar, “resulta que aquella mujer experimenta un cierto placer en ser maltratada y que el hombre le hace ese favor. Y que es por amor que él no la quiere, ya que si él la amase ella no le amaría a él. La gente es, incluso en los peores tiempos de crisis, tan complicada…”

Sí, qué extraño que la gente sea tal como aparenta ser. Porque lo más natural es que las cosas sean precisamente al revés, y a nadie perturba ya estos engaños de los pareceres.

A nadie. ![]()