Abril, 2025

No hay duda de que fue, es, uno de los grandes autores del siglo XX. El pasado domingo 13 de abril, a los 89 años de edad, partió de este mundo Mario Vargas Llosa. La noticia de su deceso la dieron a conocer sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana en un comunicado difundido en las redes sociales: “Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y sus lectores, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá”. Novelista, ensayista, articulista y académico —también político—, Vargas Llosa deja como herencia una prolífica obra —una veintena de novelas, una decena de piezas teatrales y más de 20 volúmenes de ensayos— que le valió los más altos reconocimientos literarios, entre ellos los Premios Rómulo Gallegos, el Cervantes, e incluso el Nobel de Literatura en 2010 —“por su cartografía de las estructuras del poder y sus afiladas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo”, según dijo el jurado. Víctor Roura lo evoca en las siguientes líneas.

1

En septiembre de 1990, la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz (México, 1914-1998), realizó un coloquio —en la Ciudad de México con el apoyo de Televisa— intitulado “La Experiencia de la Libertad” al cual acudieron connotados pensadores, como Daniel Bell (Nueva York, 1919-2011), Cornelius Castoriadis (Constantinopla, 1922 / París, 1997), Leszek Kołakowski (Polonia, 1927 / Inglaterra, 2009), Czesław Miłosz (Lituania, 1911 / Polonia, 2004), José Guilherme Merquior (Brasil, 1941-1991 ), Irving Howe (Nueva York, 1920-1993) y Agnes Heller (Hungría, 1929-2019 ). También estuvo Mario Vargas Llosa, quien, en un libro posterior editado en 1994 (Desafíos de la libertad), confesaría: “Por haber llamado ‘una dictadura perfecta’ al sistema político del PRI recibí numerosos jalones de oreja, incluido el de alguien que yo admiro y quiero mucho como Octavio Paz, pero, la verdad, sigo pensando que aquella calificación es defendible. Creado en 1929 por el general Plutarco Elías Calles, el Partido Revolucionario Institucional estabilizó una sociedad donde, desde las convulsiones revolucionarias de 1910, los asuntos políticos se dirigieron a balazos, y se posesionó de un Estado al que, a partir de entonces, modela y administra en su provecho, confundido con él de una manera tan sutil como las tres famosas personas en la Santísima Trinidad”.

Mario Vargas Llosa, luego de haber declarado que el PRI era una dictadura perfecta, tuvo que abandonar el país, al día siguiente, por una molestia personal del gobierno de la República: Octavio Paz, quien se ganaría el Nobel de Literatura unos días después de organizado su coloquio (ocho años antes de su fallecimiento, ocurrido a sus 84 años de edad el 19 de abril de 1998), fue el encargado de despedir al intelectual peruano.

2

Dieciséis días después de haber celebrado su cumpleaños número 89, Mario Vargas Llosa —Nobel de Literatura 2010— se fue de esta vida.

Nacido en la peruana Arequipa el 28 de marzo de 1936 —si bien con las nacionalidades españolas desde 1993 y la dominicana adquirida en junio de 2022—, el escritor declaradamente derechista, que llegara incluso a ser padrastro del cantante Enrique Iglesias por su amorío con Isabel Preysler, falleció el pasado domingo 13 de abril de 2025.

Pese a su postura abiertamente inclinada a la derecha, siempre acaudalado a fin de cuentas, Mario Vargas Llosa recibió —insisto, como él mismo lo confesara—, numerosos “jalones de oreja” por haber dicho que el PRI era “una dictadura perfecta” en 1990 a unos cuantos días de que Octavio Paz fuese nominado por la Academia Sueca al flamante Nobel de Literatura (1990), decisión de la cual el propio poeta ya tenía conocimiento por el arreglo orquestado que había llevado con el juez Artur Lundkvist (1906-1991), encargado de leer los libros en castellano, amigo de Paz a quien el poeta había regalado sus libros gracias a sus funciones en la diplomacia del Estado mexicano.

Paz, por supuesto, no podía permitir que a Salinas de Gortari, recién ascendido al poder presidencial —y ya todos sabemos la inversión millonaria que dilapidó este mandatario priista en los intelectuales—, nadie lo tildara de “dictador perfecto”, razón por la cual Vargas Llosa (autor de una veintena de novelas, una decena de piezas teatrales y más de 20 volúmenes de ensayos, género con el que simpatizaba en demasía el peruano al grado de vislumbrarlo, si estaba trazado con perfección, como una rama de la literatura) fue de inmediato corrido del coloquio intelectual. Paradojas de la vida: en ese momento el derechista Vargas Llosa (¡dos décadas antes de recibir el Nobel de Literatura!) pasaba de izquierdista en un mundo donde el capital es el que rige el termómetro del pensamiento en México.

3

En 1996 regresa Urania Cabral, mujer madura a sus 49 años, pero sin haber dormido, jamás, con un hombre, a su Santo Domingo natal, luego de 35 años de ausencia —después de que se fuera, a sus 14 años, a fines de mayo de 1961, dos semanas antes de la muerte del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina—, para visitar a su padre a quien le guarda un infinito, y avasallador, rencor. No sabe para qué ha retornado, tal vez para sacarse, por fin, ese odio que la ha aniquilado por dentro durante siete lustros, tal vez para mirar por última vez, sin perdonarlo, a ese engendro de hombre que fue, después de todo, su progenitor.

Sin embargo, el ex senador Agustín Cabral ya no puede responder a su hija. Está inválido, velado día y noche por una enfermera que paga Urania puntualmente desde Nueva York, donde radica. Nadie sabe si entiende lo que le dicen. Vegeta, el hombre.

“Lástima que no podemos conversar —dice la mujer—. Muchas cosas podrían aclararme, tú que los viviste y de bracito con tu querido Jefe, que tan mal pagó tu lealtad. Por ejemplo, me hubiera gustado que me aclararas si Su Excelencia se acostó también con mi mamá”.

Urania advierte un sobresalto en el anciano. Parece que la escucha, que hizo esfuerzos por entender lo que ella dice. En los tiempos de Su Excelencia Trujillo, los hombres de su gabinete le cedían, resignados, a sus respectivas esposas (“Trujillo es una de esas anomalías en la historia —dice el embajador Manuel Alfonso, que sabía vestir con elegancia al generalísimo, al senador Cabral—. Carlomagno, Napoleón, Bolívar: de ese estirpe. Fuerzas de la Naturaleza, instrumentos de Dios, hacedores de pueblos”). Trujillo visitó a las consortes en ausencia de los maridos, y era muy bien recibido en esos hogares, a excepción de uno. “Eso es lo que el Jefe hizo con su secretario de Educación, al principio de su gobierno —dice Urania—, y tú lo sabes muy bien, papá. Con el joven sabio, don Pedro Henríquez Ureña, refinado y genial. Vino a ver a su esposa, mientras él estaba en el trabajo. Ella tuvo el valor de mandarle decir que no recibía visitas cuando su marido no estaba en casa. En los comienzos de la Era, todavía era posible que una mujer se negara a recibir al Jefe. Cuando ella se lo contó, don Pedro renunció, partió y no volvió a poner los pies en esta isla. Gracias a lo cual se hizo tan famoso, como maestro, historiador, crítico y filólogo en México, Argentina y España. Una suerte que el jefe hubiera querido acostarse con su esposa. En esos primeros tiempos, un ministro podía renunciar y no sufría un accidente, no se caía al precipicio, no lo acuchillaba un loco, no se lo comían los tiburones”.

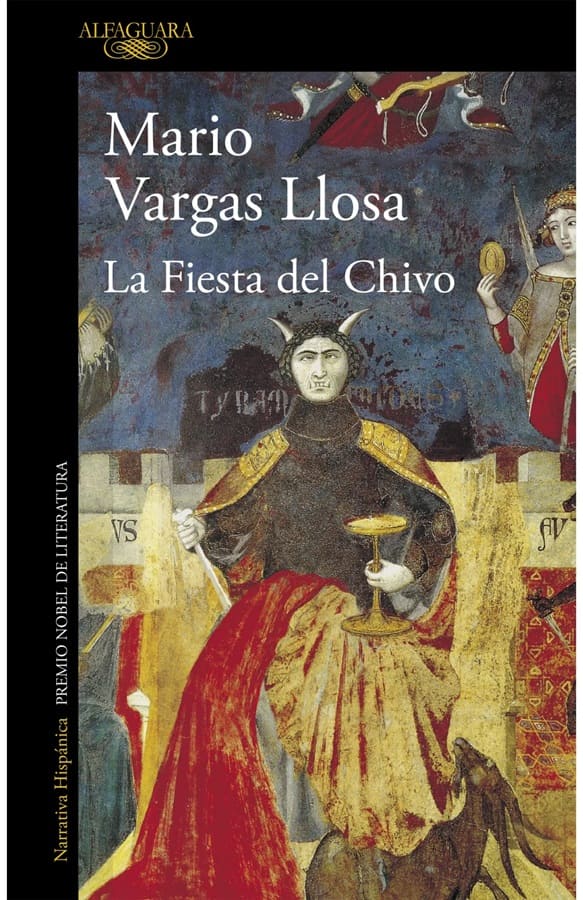

Es la novela del peruano Mario Vargas Llosa: La fiesta del Chivo (Alfaguara, 2000), convertido también en un revelador reportaje periodístico el cual exhibe, en 518 fluidas páginas, el período aterrador de tres décadas (desde el golpe de Estado en 1930) impuesto por el omnisciente dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, acribillado a tiros la noche del martes 30 de mayo de 1961, cuando acudió a su Casa de Caoba para desvirgar a Yolanda Esterel, de 17 años, la que le entregara apenas un día antes las flores en nombre de la Juventud Sancristobalense. Vargas Llosa, con esa conocida sapiencia literaria suya, desnuda de manera trágica al emperador caribeño y, de paso, nos exhibe el sadismo y la crueldad de los regímenes sanguinarios cuyos monarcas toman al país como si fuera un reinado propio y a sus habitantes como sus fieles y dispuestos sirvientes, tal como, con máscara democrática, prosiguiera en la ruta el “presidente fantoche” Joaquín Balaguer, asignado por el mismo Trujillo desde antes de su muerte para aparentar, ante los ojos de Estados Unidos, una paz republicana de la que siempre careció Santo Domingo. Para no ser tampoco arrastrado por la opinión internacional, Balaguer —ese “enano” espurio que condescendiera a las tropelías de Trujillo—, astuto y sereno, fue eliminando, de a poco, al resto de la familia del dictador para, ya sin la pesada carga de la amenaza latente de los resentidos, crear la transición dominicana: usando transferir al extranjero varios millones de dólares (doce a doña María, la esposa de Trujillo; 13 a la hija Angélica, 17 al menor Radhamés y 22 al loco primogénito Ramfis, más otros cuatro, aproximadamente, para los hermanos Petán y Héctor Trujillo), aunque se extinguieron las reservas financieras. Pero el nuevo objetivo de Balaguer (muerto el rey, viva el rey) estaba obviamente centrado en la mira estadounidense. Hombre sin escrúpulos ni ideología determinada, “carente de ambiciones”, el “nimio” Joaquín Balaguer, un apocado poeta antes de ser llamado por Trujillo para nombrarlo presidente de la nación, había escrito un ensayo que deslumbrara al dictador donde lo comparaba con Dios: “Hay algo de inhumano en usted —le dijo Trujillo a Balaguer, poco antes de ser asesinado—. No tiene los apetitos naturales en los hombres. Si lo saco de aquí y lo mando a un puestecito perdido en Montecristi o Azua, se iría usted para allá, igual de contento. Usted no bebe, no fuma, no come, no corre tras las faldas, el dinero ni el poder. ¿Es usted así?”

Ese tal inhumano fue el que, al final de cuentas, desterró el trujillismo de Santo Domingo después del asesinato del dictador. “Dios y Trujillo: una interpretación realista” era el título del discurso de Balaguer, pronunciado en 1924: “Una voluntad aguerrida y enérgica que secunda en la marcha de la República hacia la plenitud de sus destinos la acción tutelar y bienhechora de aquellas fuerzas sobrenaturales. Dios y Trujillo: he ahí, pues, en síntesis, la explicación, primero de la supervivencia del país y, luego, de la actual prosperidad de la vida dominicana”. Y Balaguer veía, oía, sentía y consecuentaba las crueldades del generalísimo… mientras vivía, por supuesto. Cuatro meses y tres días después de que Trujillo fuera muerto en la carretera a San Cristóbal, Balaguer, en Nueva York, en la asamblea de la ONU el 2 de octubre de 1961, dijo que en la República Dominicana estaba naciendo “una democracia auténtica y un nuevo estado de cosas”, a la vez que reconoció que “la dictadura de Trujillo había sido anacrónica, una feroz conculcadora de libertades y derechos”. Y pedía ayuda a las naciones libres para devolver la ley y la libertad a los dominicanos.

La novela de Vargas Llosa conmueve, y conmociona, porque el lector sabe que, detrás del hecho novelado, está la realidad no ficticia.

4

Ya Eduardo Mejía apuntaba, el viernes 7 de abril de 2000 en las páginas culturales del periódico El Financiero, que, de tan bien escrito como está La fiesta del Chivo, “se le perdonan incluso ciertas fallas (inadmisibles en un doble académico) y ciertos errores (como decirle a Pedro López Moctezuma al actor mexicano)”; que resultan finalmente “menores” si la observamos, a la novela, desde una perspectiva dispensadora. En la cuestión académica Mejía se refería, probablemente, a ese uso indiscriminado de la coma colocada después de la palabra “Pero” que, de modo evidente e incómodo, interrumpe el paso de la voraz lectura. La narrativa, en efecto, se disloca a pausas: “A la altura de Rosa Duarte, tuerce a la izquierda y corre. Pero, el esfuerzo le resulta excesivo y vuelve a andar”, pg 22; “Por este país, he tenido que hacerlo muchas veces. Pero, soy un hombre de honor”, pg 119; “Pero, siempre lo he respetado y reconocido los servicios excepcionales que presta al país”, pág. 276; “Está peor que tú, cosido de balas de la cabeza a los pies. Pero, vivo”, pg 323; “Ya sé que es un momento muy difícil para usted. Pero, hay asuntos impostergables”, pg 457. Pareciera una nueva regla, inventada no sé cuándo, cuyo principio impone una coma luego de la palabra Pero con mayúscula, pues si es minúscula se puede prescindir de este elemento ortográfico.

Asimismo, en cuanto a los errores que Eduardo Mejía ya advertía, se encuentra, por ejemplo, el de la descripción del senador Henry Chirinos, apodado por el dictador Trujillo indistintamente como el “Constitucionalista Beodo” o la “Inmundicia Viviente”. En la página 149, Mario Vargas Llosa lo describe así: “Tenía piel cenicienta, doble papada, pelos ralos y grasientos y unos ojillos hundidos detrás de los párpados hinchados. La nariz, aplastada desde el accidente, era de boxeador, y la boca casi sin labios añadía un rasgo perverso a su insolente fealdad”.

Sin embargo, en la página 217, modifica el retrato del senador: “Agravó la voz y soltó un vaho lujurioso el joven Henry Chirinos: su lengua rojiza asomó, serpentina, entre sus horribles labios”. En apenas 68 páginas, a la “Inmundicia Viviente”, sin necesidad de operaciones quirúrgicas, le crecieron, o se le inflamaron, los labios. Pero [sin coma] son minucias, ciertamente, ante el portento de la obra. Y si bien el reportero chihuahuense Óscar Enrique Ornelas también aseguraba que el libro de Vargas Llosa no revelaba “nada que no aparezca en Trujillo / La trágica aventura del poder personal” (Bruguera, 1968), del abogado estadounidense y hombre del Departamento de Estado, Robert D. Crassweller, o en La Era de Trujillo / Un estudio casuístico de dictadura hispanoamericana (Editorial Atlántico, 1958), que le costó la vida al español Jesús de Galíndez”, la diferencia, tal como acotaba el propio Ornelas, “está en el toque que le da Vargas Llosa. La estética de la novela y la libertad de la invención vuelven más monstruoso, e incluso más risible, al dictador”.

Y es que el cinismo de Rafael Leónidas Trujillo no tuvo límites. Por algo, el embajador mexicano de la República Dominicana en los tiempos del salinato, Fernando Benítez, quería escribir un libro sobre las crueldades de Trujillo solazándose, sobre todo, en su maquinaria torturadora, pero no pudo acabarlo por su repentino fallecimiento ocurrido el 21 de febrero de 1999. Vargas Llosa, en cambio, no sólo recrea las brutalidades trujillistas sino, debido a su maestría literaria, logra crear y conmover al lector al punto de provocarle estrepitosos nudos en la garganta, como sucede en los capítulos referidos a la amnistía promulgada por Joaquín Balaguer (donde se narra la liberación de Antonio Imbert y de Luis Amiama, los dos únicos sobrevivientes del asesinato de Trujillo, escondidos en hogares solidarios, mientras que los seis restantes fueron salvajemente masacrados) y la confesión de Urania, que visita a su padre después de 35 años de ausencia, donde da las razones de su odio hacia su progenitor el senador Agustín Cabral, quien no tuviera empacho de entregarla al dictador con tal de ser “perdonado” por su Alteza ante una falta que el mismo político desconocía. Porque, eso sí, “el Generalísimo podía ser un hombre duro, implacable, en lo tocante a los intereses del país. Pero [y aquí, acaso sin quererlo Vargas Llosa, la coma sí está bien utilizada], en el fondo, era un romántico; su dureza se deshacía ante una muchacha graciosa como un cubito de hielo expuesto al sol”.

Las barbaridades de Trujillo son materia dispuesta para cualquier novelista, y Vargas Llosa no las desaprovechó. En lo absoluto. Ahí está el caso de Ramón Marrero Aristy (1913-1959) , por ejemplo. Si por alguien hubiera metido Trujillo sus manos al fuego era “por el autor de la novela dominicana más leída en el país y el extranjero (Over, sobre el Central Romana). Un trujillista indoblegable; como director de La Nación lo demostrado, defendiendo a Trujillo y al régimen con ideas claras y aguerrida prosa. Un excelente ministro de Trabajo, que se llevó de maravilla con sindicalistas y patrones. Por eso, cuando el periodista Tad Szulc de The New York Times anunció que venía a escribir unas crónicas sobre el país, encomendó a Marrero Aristy que lo acompañara. Viajó con él por todas partes, le consiguió las entrevistas que pedía, incluida una con Trujillo”.

Pero Tad Szulc expuso una serie periodística en la cual exhibía la corrupción de “la satrapía trujillista” dando con precisión datos, fechas, nombres y cifras sobre las propiedades de la familia del dictador, y los negocios con que habían sido favorecidos parientes, amigos y colaboradores. Ni cuando Marrero Aristy envió una carta al diario para desmentir el reportaje de Szulc, Trujillo lo perdonó. Sólo el ministro, y no otro, pudo haber informado al periodista extranjero. Cuando Marrero tuvo “la audacia” de regresar a la República Dominicana, “compareció en el Palacio Nacional. Lloró que era inocente; el yanqui burló su vigilancia, conversó a ocultas con adversarios. Fue una de las pocas veces que Trujillo perdió el control de sus nervios. Asqueado con los lloriqueos, le soltó una bofetada que lo hizo trastabillar y enmudecer. Lo echó a carajos, llamándolo traidor y, cuando el jefe de los ayudantes militares lo mató, ordenó a Johnny Abbes que resolviera el problema del cadáver”. Empero, se le hicieron exequias oficiales y, en el cementerio, el senador Henry Chirinos destacó la obra del político finado, y el doctor Balaguer hizo el panegírico literario.

—A pesar de su traición, me apenó que muriera —dijo Trujillo, con sinceridad—. Era joven, apenas cuarenta y seis años, hubiera podido dar mucho de sí.

Los dictadores son así: cínicos, pero honestos… a su modo. ![]()