Manifiesto contra nuestro siglo / I

Agosto, 2022

“Tal vez no sea demasiado pronto para afirmar que el presente es ya un siglo perdido. Todo apunta hacia esa dirección: el terror generalizado, la sensación de urgencia, los llamados desesperados a la salvación, la enorme necesidad de un redentor”. En esta serie de ensayos nuevos —de carácter urgente—, Carlos Herrera de la Fuente buscan explorar y dilucidar críticamente diversos aspectos de la realidad contemporánea. Su sentencia es inquietante: “Que a nadie sorprenda que los confinamientos vividos sean tan sólo el presagio de futuros campos de concentración, de exterminios selectivos, de apartheids sanitarios, ecológicos y sexuales”.

⠀⠀Punto de partida

1. Tal vez no sea demasiado pronto para afirmar que el presente es ya un siglo perdido. Todo apunta hacia esa dirección: el terror generalizado, la sensación de urgencia, los llamados desesperados a la salvación, la enorme necesidad de un redentor. Nadie quiere pensar, sino actuar; nadie quiere cuestionar, sino obedecer. Estamos dispuestos a hacer lo que sea por encontrar una solución. Y lo más probable es que la encontremos. Eso es algo que los alarmistas no consideran: que la solución puede llegar. Pero ¿qué resolverá? Si la solución arriba, lo hará en la forma en la que nos ha enseñado este comienzo de siglo: a través de restricciones, de prohibiciones, de intervenciones, de correcciones, de sacrificios, de castraciones reales y simbólicas. La solución que todos esperan, que todos anhelan, tendrá la forma de la moral, de la religión (aunque se llame a sí misma política basada en la ciencia). Será el ejército de autómatas marchando al ritmo del sistema que por fin “toma en serio” sus crisis. Pero las crisis sólo anuncian el estado de excepción permanente que gobernará el siglo. Ése será nuestro futuro. Ése es ya nuestro presente.

2. Propongo una manera distinta de juzgar las épocas históricas: abandonemos la consideración de los hechos, de las leyes, de los grandes procesos, incluso de los fenómenos de larga duración. Atendamos únicamente a sus sueños. Una época será tan grande o tan pequeña según la medida de sus sueños. ¿Cuál es el sueño de nuestro siglo? Lo sintetiza una palabra: inmunidad. Nuestro sueño es un sueño de hospitales, de espacios sanitizados, de distancias seguras, de contactos virtuales, de prohibiciones, de confinamientos: un sueño de enfermos.

3. Tal vez todo se aclararía mejor si comparáramos nuestro presente con otras épocas. ¿Cuál fue el sueño del siglo XVIII? El de la razón. Hoy, eso suena conservador, antiguo, reaccionario, pero en su momento fue un verdadero acontecimiento, una ruptura con las pautas tradicionales de un siglo que, en su comienzo, estaba atado a la férrea constitución del Estado absolutista (que tanto costó al siglo XVII) y los poderes religiosos, muy lejanos ambos del posterior “despotismo ilustrado” (que no fue menos absolutista). El sueño de la razón (que, ya Goya advertía, producía monstruos) fue un sueño de liberación, de afirmación, de control sobre las oscuras fuerzas naturales y sobrenaturales, de ejercicio de la libertad humana. ¿Cuál fue el sueño del siglo XIX? El del progreso. De nuevo, no nos santigüemos frente a esa palabra, atendamos a su sentido utópico: la ilusión de la técnica, de la ciencia, de la industria, de las fuerzas productivas desatadas que por fin someterían a la naturaleza salvaje, que civilizarían al mundo en su conjunto, que asegurarían una vida próspera, de abundancia. ¿Cuál fue el sueño del siglo XX? El de la revolución. La transformación radical del mundo, la remoción de todas las viejas estructuras reaccionarias, aseguraría el cumplimiento de los dos grandes sueños anteriores, de sus promesas incumplidas por la voracidad capitalista: la clase obrera iría al paraíso… Ninguno de esos sueños se cumplió; ninguno se hizo realidad. La enormidad de la utopía fue el anuncio de la enormidad de la catástrofe. Pero los grandes sueños encierran siempre, dentro de sí, la posibilidad de grandes cataclismos.

4. “Si los grandes sueños producen grandes catástrofes, es mejor no soñar”. Ésa es la conclusión simplona que extrajo nuestro siglo de las experiencias anteriores. Ése fue el colofón de una era de grandes ilusiones y de grandes decepciones: más vale no soñar. Esa conclusión sería loable si viniera acompañada de un verdadero despertar de los sentidos y la conciencia: mirar de frente el vacío, asumir a cabalidad el significado de la incertidumbre, del riesgo, de la volatilidad de la vida. Construir sobre el abismo; arriesgarse a superar los obstáculos sin una guía fija, atendiendo al llamado de la experiencia concreta, de los retos históricos particulares. Pero lo que se hace es justo lo contrario: cerrar los ojos, aceptar lo existente, querer mantenerlo a toda costa. En una palabra, inmunizar la vida de cualquier posible variación. A la era de los grandes sueños no le siguió la del despertar, sino la del sueño profundo.

5. En el fondo, todo ha sido siempre el mismo sueño: el anhelo kantiano de la paz perpetua, de la inmunidad absoluta. Pero hay dos formas distintas de soñar: soñar con los ojos abiertos y soñar con los ojos cerrados. Cuando se sueña con los ojos abiertos, no se ve, ciertamente, la realidad como es, sino como podría llegar a ser de volverse realidad lo que se proyecta; eso implica un descontento con la realidad inmediata, un deseo de transformación y de acción. Soñar con los ojos abiertos implica querer transformar la realidad para adecuarla a nuestras ilusiones. Hay acción y lucha: posibilidad de grandeza. Soñar con los ojos cerrados, entregarse al sueño profundo, es negarse a ver la realidad como es y negarse a proyectar algo sobre ella. Es aceptarla con desidia, con cobardía, ni siquiera animosamente o con gusto. Se trata de una actitud mediocre, timorata, incapaz. Un sueño de catatónicos. Ésa es el “espíritu” que domina nuestro siglo… “Bienaventurados los que duermen”, dijo Zaratustra, “porque de ellos será el reino de los sueños”.

6. ¿Despertar significa dejar de soñar? Imposible. La virtualidad del mundo, la infinitud de sus posibilidades, su sinsentido absoluto en última instancia implican proyecciones simbólicas que buscan hacer inteligible, en términos narrativos, nuestra propia existencia histórica. Buscamos situarnos y justificarnos en todo momento. De lo que se trata, cuando se habla de despertar, es de promover una nueva forma de soñar. Una forma que, aceptando el escepticismo profundo de la existencia, su perspectivismo inevitable, no intente eliminarlo, sino afirmarlo. Dejar de soñar con la paz perpetua, con el estado de perfección, con la sociedad armónica, con la serenidad de las catacumbas. Despertar el amor al riesgo, al peligro, a la incertidumbre, a la lucha. Elogiar el cambio y la movilidad como principios insuperables. Y no retroceder nunca, ni siquiera frente a la peor amenaza.

7. El más grande miedo del presente es el miedo a la catástrofe por venir; una catástrofe que, se asegura, es inminente y será colosal. La catástrofe tiene varias formas: es la catástrofe ecológica, con su aire irrespirable, su atmósfera agujereada, sus polos derretidos y la liberación de virus ancestrales, los maremotos subsecuentes, los millones de damnificados, las mutaciones corporales, la escasez de recursos en todos los niveles, la sobrepoblación empobrecida o la esterilidad generalizada, la acelerada muerte de la vida natural y humana. La catástrofe tiene también el rostro de los desastres terrestres y cósmicos: los terremotos que acompañarán el derrumbe ecológico y harán desaparecer ciudades enteras, los meteoritos que, un día, habrán de impactar la Tierra para producir la sexta extinción masiva como en la época de los grandes saurios, lo hoyos negros que habrán de tragarse al universo entero. La catástrofe, como ya lo pudimos experimentar, es y será igualmente una catástrofe epidemiológica: ni el mayor desarrollo tecnológico podrá prevenir la aparición de nuevos virus asesinos que barrerán con poblaciones completas, de los que nadie estará a salvo. Habrá catástrofes financieras y económicas, cibernéticas y tecnológicas, naturales y nucleares… Aunque nunca nada suceda, la catástrofe sucederá en nuestras mentes, en nuestros medios de comunicación, en nuestras decisiones políticas, en nuestro actuar cotidiano. Las bombas nucleares estallarán en nuestro cerebro mil veces; los virus destruirán, en nuestra imaginación, a la humanidad entera; los androides conquistarán, finalmente, en la virtualidad cibernética, el mundo y nos convertirán en sus esclavos antes siquiera de que uno sólo de ellos logre soñar con ovejas eléctricas… Este siglo será el siglo del apocalipsis proyectado o no será.

8. La catástrofe tiene su historia. En realidad, es la hija bastarda de la crisis, de cuyo concepto decimonónico sólo nos resta la denominación. Para decirlo con mayor claridad: la catástrofe es la consecuencia necesaria de la despolitización absoluta de la crisis. Porque la noción de crisis nació como una forma de impugnación, como una crítica epistemológica y política, y esa crítica tuvo sus expresiones máximas en la insigne filosofía de la Ilustración y sus versiones radicalizadas. No es casual que la Crítica de la razón pura haya nacido de la mano de la Revolución Francesa y que la Crítica de la economía política fuera testigo privilegiado de las revoluciones europeas de 1848 y la Comuna de París. Ambas críticas son la respuesta intelectual a la experiencia de la realidad social como crisis, aun cuando cubrieran dos necesidades muy distintas. Para Kant, se trataba de profundizar la crisis ya evidente del Ancien Régime y las rancias monarquías europeas que, sin siquiera saberlo, anunciaban su fin. A lo que apuntaba Kant con la fundación del “tribunal de la razón” era a poner en tela de juicio tanto el poder absoluto de su “majestad” como el de su “santidad” y, con ello, inaugurar un nuevo tiempo en el que la verdad filosófica y política no estuviera fundada ni en los dogmas religiosos ni en los argumentos de autoridad de la tradición. Para Marx, en cambio, la Crítica de la economía política debía develar la crisis estructural sobre la que se constituía la sociedad burguesa y su fe ilustrada. No se trataba de romper con los vestigios de un antiguo régimen que no quería partir, sino de señalar la contradicción inherente a la sociedad moderna capitalista, ya plenamente afianzada, entre sus ilusiones racionalistas y su constitución clasista y expoliadora. La sociedad moderna capitalista estaba fundamentada sobre el suelo de una crisis estructural de orden bifacético: económico y político. Sobre ese fundamento es que se podía llamar a un revolucionamiento de la realidad que, por fin, superara a profundidad el origen de las crisis e inaugurara una era que Marx no dudó en llamar la verdadera Historia de la humanidad. El concepto de crisis introdujo la necesidad de su superación.

El fenómeno del terror fue el primer paso en el proceso de despolitización de la crisis y su crítica. La imagen deformada del anarquista cargando sigilosamente una bomba para atentar contra los símbolos más estables de la sociedad fue usada millones de veces para educar la conciencia sometida en la creencia de enemigos internos y externos que atentaban contra una sociedad que garantizaba cualesquiera valores de la época y la región en cuestión. Con el terrorismo (anarquista, nacionalista, étnico, religioso, etc.), se pudo dar el paso de la identificación del enemigo con ideales político-racionales bien definidos a la construcción del facineroso e inadaptado al que sólo le importaba la destrucción irracional de los valores e instituciones vigentes, con el único propósito de sacar adelante sus proyectos particulares (el caso prototípico de Necháyev). El terrorista se volvió así el hermano grandilocuente del criminal común. Lo importante es que, con esta nueva figura, la idea de una crisis estructural que aquejaba la construcción económica, social y política de origen se fue desvaneciendo: la sociedad funcionaba bien; eran enemigos internos y externos los que ponían en jaque su desarrollo armónico y homeostático. El cómic y su representación de villanos psicópatas y desadaptados que hacen lo que les viene en gana para desatar el caos en la sociedad es el mejor ejemplo de lo que se esconde detrás de esta clasificación simplista de los conflictos. Con el paso del tiempo, la imagen del terrorismo consumado, que ponía en riesgo a una civilización entera, derivó en la construcción mítica del Reino del Terror, representado por la Unión Soviética, y más tarde, tras la caída de ésta, en la emergencia del terrorismo islámico de origen árabe, que ya no podía ser situado en un lugar específico, lo que lo hacía más inquietante, siniestro y “peligroso”.

Pero el terrorismo seguía siendo demasiado político, demasiado identificable con un lugar, etnia, grupo o religión sustentada por sujetos concretos, de carne y hueso. Era necesario desubjetivar la causa del terror, naturalizarla como agente que irrumpe, sin ningún sentido o propósito definido, en la vida de la colectividad. Ahí es donde aparece la necesidad de la catástrofe. El paradigma de lo catastrófico es, sin duda, la hecatombe ecológica, derivada de las propias contradicciones de un sistema subordinado a la lógica tiránica del valor valorizándose, pero asignada muy pronto, para el consumo masivo, a las externalidades de la dinámica inconsciente de la vida cotidiana en el mundo moderno. Posteriormente, se construiría, con mayor efectividad, la imagen del terrorista perfecto (más allá del propio terrorismo): el virus siniestro que amenazaba por igual, y de manera inmediata (sin proyección futura), la vida de todos. Primero fue el sida, reducido a la esfera sexual (en principio, de los homosexuales, más tarde, de todos) y, finalmente, el nuevo coronavirus, que contaminó la vida en su conjunto. ¿Cómo politizar los efectos de un virus si, en última instancia, el máximo conocimiento de la época, la ciencia, lo ha vuelto una cuestión que sólo atañe al saber técnico, acaparado por unas cuantas manos? Con la imagen de la catástrofe definitiva, que nadie puede anticipar con exactitud, se construye una potente figura alarmista que llama a todos a subordinarse al sistema en grados insospechados, con la justificación absoluta del saber científico. Todos esperamos la catástrofe. Así, todos nos hemos vuelto, de forma espontánea, defensores aguerridos del sistema.

9. Ahora bien, el efecto principal de la catástrofe no es el miedo. Eso sería simplificar las cosas, aceptar, de nuevo, la naturalización emocional que propone el sistema como la base efectiva de su dominio. Su efecto principal es la culpa, o si se insiste en incorporar la variable del miedo a esta consideración, la principal consecuencia es el miedo a ser culpabilizado, a ser señalado como origen, motor, causa o copartícipe de la catástrofe. Nadie quiere sentir el peso de ese señalamiento, menos aún en una época en la que domina la imagen virtual acusadora como el principal argumento sistémico. Ese miedo a la culpa es lo que motiva el actuar denominado “políticamente correcto”; el que nos convierte, simultáneamente, en esclavos y vigilantes. Ése es el motor inmóvil de nuestro siglo.

10. Precisamente, el que el miedo a ser culpabilizado sea el principal móvil de acción en el mundo contemporáneo, que la política y la ciencia moderna explotan en su máxima expresión, es lo que hace posible identificar el saber científico como religioso. La hegemonía del saber científico en el mundo contemporáneo no tiene, en ningún momento, el carácter que éste quisiera, a saber, el del progreso civilizatorio de la conciencia colectiva, por fin secularizada, que asume los argumentos objetivos, empíricos y racionales como el último nivel de razonamiento discursivo posible. No. Si la mayoría absoluta le hace caso a la ciencia y a sus apóstoles, detrás de los cuales se parapetan los mediocres políticos de la actualidad, es porque ésta funciona esencialmente como religión. Su política, para decirlo claramente, es igual a la de cualquier religión del pasado: generar miedo a lo desconocido, culpabilizar por la catástrofe que ya acaeció o puede acaecer, proponerse como la única vía de salvación y, finalmente, prescribir la acción que conduce a éste último propósito. Eso es precisamente la función masiva, mediáticamente construida, de la ciencia: la nueva religión hegemónica.

11. Lo dicho no implica, por supuesto, que la ciencia no pueda contribuir a la construcción de un diagnóstico efectivo de la realidad actual. La ciencia, con todos sus métodos modernos y su racionalidad instrumental, puede servir y sirve a la descripción y balance de problemas contemporáneos en las más diversas áreas. Pero su papel no se limita a eso. Su papel, como ya se señaló, va más allá de ello: su función principal es la de prescribir el comportamiento correcto en relación con determinados problemas y determinadas soluciones. Y fuera de ello, no se acepta nada. Quien cuestiona dicho funcionamiento es señalado como hereje, y quemado en la hoguera de la inquisición virtual.

12. Pero ya no es posible volver a la noción de crisis en su sentido clásico. Ya no se trata de repolitizar la catástrofe y señalar a los culpables sistémicos o estructurales para superar nuestra situación actual de sumisión absoluta, comprometida y gustosa. Porque, tal como lo hemos señalado, la crítica derivada de la noción de crisis funcionaba gracias a la introducción de un paradigma salvífico que tenía la forma del progreso, la racionalidad, la civilización, la sociedad armónica, la abundancia infinita o la fusión con la naturaleza, dentro de los cuales las contradicciones desaparecían, los conflictos se desvanecían. Reintroducir la noción de crisis y crítica, en este sentido, es reintroducir la noción de salvación, que incluso, de manera inconcebible, el último Heidegger llegó a incorporar en su última entrevista en Der Spiegel. Eso es caer de nuevo en manos de la religión, en manos de la narración mitológica. Nuestra “política”, si aún se le puede denominar así a un acto disruptivo que abandona el paradigma de la redención emancipatoria, no puede tener la forma de la religión. Hay que ser firmes en eso: no hay, en ningún mundo imaginable, salvación posible.

13. Si la noción de crisis, en todos sus sentidos multidimensionales y complejos, puede ser recuperada, será únicamente para señalar que estamos condenados, como humanos, a las crisis perpetuas, y que ninguna revolución, ningún acto rebelde o emancipatorio, ninguna vacuna médica o política, nos puede librar de ello, nos puede inmunizar contra ello. Estamos condenados a las crisis en cualquier mundo posible. Y eso es algo bueno, positivo. Es necesario transvalorar nuestra valoración de las crisis, los conflictos, las contradicciones y las confrontaciones. Tenemos que prepararnos, de ahora en adelante, para vivir en un mundo de desequilibrio permanente, incluso aunque se supere su forma actual y se construya una sociedad distinta. Eliminar de nuestra mente, en todas sus apariciones, el anhelo de inmunidad. Abrazar, sin reparos, la incertidumbre. Ésa es nuestra propuesta política para superar la mediocridad del mundo contemporáneo.

14. No acallemos la imaginación, por supuesto. No se trata de aceptar la situación actual, lo que constituye precisamente el sentido de la política del miedo culpabilizador. Se trata de transformar nuestro sentido del conflicto y las contradicciones, de las crisis, el terror y la catástrofe. La disrupción del sistema idiotizante, que subsume a la ley del valor valorizándose como única ética factible, debe ser desplegada de múltiples maneras y desde distintos frentes. Inútil recaer en mitologías ecologistas, sanitarias, animalistas, feministas, vegetarianas, decoloniales o de cualquier estirpe, que inundan nuestro siglo. Eso es algo que compete a los sujetos cansados, fatigados, que ya no quieren pensar, que quieren soluciones inmediatas, que añoran la inmunidad absoluta. En otras palabras: enfermos sociales. Cualquier mundo alternativo que soñemos, cualquier mundo alternativo que construyamos, tendrá la forma de nuevas crisis, nuevas confrontaciones, nuevos desequilibrios. Comencemos a construir esos sueños inciertos sin miedo, de forma de inocente.

15. Como ya se habrá intuido, si nuestro diagnóstico es que el presente siglo y el mundo que lo sustenta en su despliegue es un mundo enfermizo, fatigado, aterrorizado, entonces, por simple lógica, es necesario comenzar a pensar la filosofía como una nueva medicina. Pero esa nueva medicina no tendrá nada que ver con el racionalismo instrumentalista de la medicina dominante, con su amor por los espacios sanitizados, con los confinamientos, con los encierros, con las caras cubiertas, con la disciplina castrante, con la inmunización absoluta. Al contrario, se tratará de una medicina que asuma el reto de pensar el cuerpo y la psique humana en su complejidad, en todos sus aspectos integrales, sin reducción biologicista; para la que curar signifique vitalizar, producir individuos dispuestos a la lucha, a la confrontación, a la crisis perpetua. Individuos que puedan soñar despiertos, sin ilusiones armónicas, con mundos distintos, en los que todo esté por realizarse de nuevo. Una medicina que despierte el amor a lo incierto, al peligro, a lo inseguro; que nos cure del terror aprendiendo a mirarlo de frente. Una medicina que nos extrañe (nos enajene), por completo, de este siglo indigno.

16. La primera propedéutica es la política del extrañamiento. Debemos enfriar nuestra mente y nuestro corazón; debemos alejarnos, como la peste, de las imágenes alarmistas que inundan el desagradable espacio virtual, así tengan el rostro enfurecido de Greta Thunberg. Que no nos capturen emocionalmente con viejos patos cubiertos de petróleo, con imágenes repetidas de Chernóbil y Fukushima, con videos de polos derritiéndose y osos blancos nadando en busca de un bloque de hielo para descansar, con bosques incinerados y desaparecidos, con aguas contaminadas, con proyecciones fatídicas de enormes agujeros en la capa de ozono, con migrantes ecológicos huyendo de la desgracia definitiva. Debemos desensibilizarnos de manera absoluta. Todos esos peligros existen, es cierto; pero debemos reconceptualizarlos. Y para ello se necesita de otra mirada, de otra mente, de otra voluntad. Los riesgos del capital deberán ser enfrentados, pero teniendo siempre en cuenta de que no hay posibilidad de construir una relación “armónica” y definitiva con la naturaleza, una relación equilibrada o balanceada. Toda intervención humana, toda práctica social y colectiva, implicará siempre alteración, modificación, contaminación, contagio, conflicto y riesgo. Incluso en el momento en el que creamos ser más ecológicos, más naturales, más externalidades inesperadas se generarán. Lo mismo para cualquier otra ilusión, natural, social, sexual o cultural. Sloterdijk llegó a escribir que, más que de revolución, el siglo XX, con todos sus experimentaciones técnicas, bélicas y pacíficas, fue el siglo de la revelación (revelación de la naturaleza, de nuestra interacción con ella, de sus efectos inesperados). No podemos superar ese desfase entre el ser humano y la naturaleza, ni entre humanos y humanos; lo único que podemos lograr es modificar el sentido del conflicto, de la crisis. Dejar de someternos a leyes sociales e históricas que se nos imponen como si no hubiera alternativa. Abrazar el acontecimiento de lo inesperado.

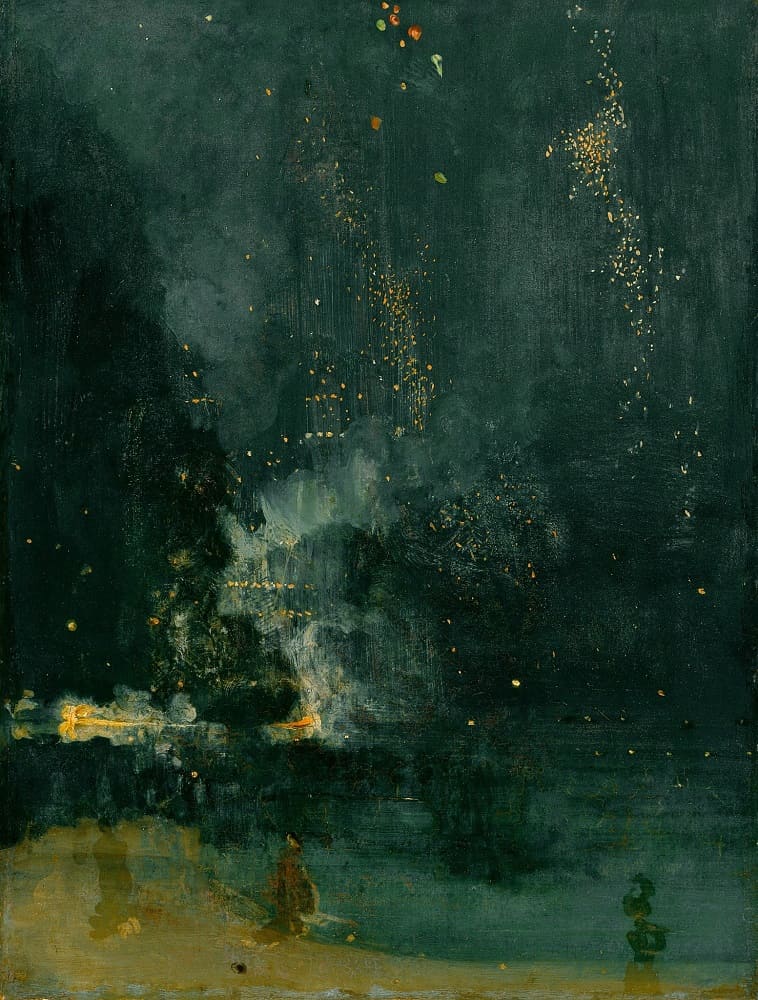

17. Al final, si las cosas siguen su curso natural sin que ningún acontecimiento disruptivo las altere, sin que ninguna férrea política de incertidumbre y extrañamiento se imponga con toda su carga de frialdad, dureza y esfuerzo, con todo su amor al peligro y a las contradicciones, el siglo presente será testigo de mayores tragedias que las del siglo pasado. En los hechos, eso ya empezó a suceder. Pero los no-sujetos de la actualidad, los súbditos del presente (jamás ciudadanos), acataron las imposiciones no sólo con gusto, sino con creatividad esclava. Que a nadie sorprenda que los confinamientos vividos sean tan sólo el presagio de futuros campos de concentración, de exterminios selectivos, de apartheids sanitarios, ecológicos y sexuales, y que dichos fenómenos atroces sean afirmados con pasión por los no-sujetos de la centuria, acompañados de cerca por los intelectuales de izquierda radical y derecha liberal del momento (los Badiou, los Žižek, los Byung-Chul-Han del futuro). La suerte está echada. Hic Rodhus, hic salta. ![]()

Al leer el ensayo del Dr. Herrera de la Fuente, la impresión inicial es el de un artículo con un tono nihilista y alarmante. No lo es. La perspectiva histórica-filosófica nos proporciona con una visión panorámica fidedigna. Es difícil hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro, como lo dijo Niels Bohr, pero no es improbable que desde el futuro leamos el ensayo asentando positivamente la cabeza. Los individuos como las naciones tenemos memorias a corto plazo. Basta reflexionar con la que ha sucedido hasta ahora en nuestro siglo. El ataque de las torres gemelas en el Nueva York del 2001 (aun ignorando las teorías conspiratorias que la acompañaron), dieron la pauta para y expandir la industria de la guerra estadounidense y su consecuente asentamiento en el Medio Oriente. Bajo la propagada del terror se implementó el Acto Patriota creó en ese país con la pérdida de derechos de sus ciudadanos. Unos años más tarde, con la excusa de blanqueo de dinero y terrorismo, surgió en 2012 el Acta para permitir monitoreo bancario a nivel global. En la mayor parte de los países los ciudadanos sufren una esclavitud tributaria. Aun en México el autoritario seguimiento digitalizado y la abusiva intromisión de los “contribuyentes” es perturbadora. Y más recientemente, sí hace solo dos años, el brote global (con la nueva nomenclatura de pandemia) que impuso restricciones globales sin precedentes en la historia de la humanidad, así como inmunizaciones obligatorias que enviaron a una gran cloaca todo el progreso del siglo 20 para proteger los derechos humanos y los participantes en estudios clínicos con medicamentos no comercializados. Ante todo esto, como el Dr. Herrera menciona, seguimos obedientes, “educa[dos]… [con] la conciencia sometida en la creencia de enemigos internos y externos que atentaban contra” nuestras sociedades, nuestra civilización. Fuimos sometidos y lo aceptamos, “subordina[dos] al sistema en grados insospechados, con la justificación absoluta del [supuesto] saber científico”. Todo ha sido una religionización (si se me permite el neologismo) de la política.

Como él lo dice, debemos “eliminar de nuestra mente, en todas sus apariciones, el anhelo de inmunidad. Abrazar, sin reparos, la incertidumbre”. Es hora de que, como en la verdadera metodología científica, cuestionemos con lógica y sentido común todo lo que se nos dice, de circunvenir la culpa por la religionización de la política y de las inevitables medidas que nos esperan en el futuro por las predictibles crisis, terrores y catástrofes por venir, sean ficciones o no, sea el fanfarrón de Esopo o no.