El arte de las ilusiones: la óptica, los fantasmas y los hechiceros

La linterna mágica y, en especial, una de sus técnicas más espectaculares y aterradoras, la fantasmagoría, cautivaron al público del siglo XIX con diversas técnicas que permitían hacer visibles a fantasmas, espectros y seres fantásticos. El siguiente extracto forma parte de El arte de las ilusiones. Espectáculos precinematográficos en México, libro del crítico e historiador de la fotografía José Antonio Rodríguez, fallecido el pasado 13 de marzo de 2021. Lo reproducimos aquí, a manera de homenaje…

La difusión en México de un libro como el de Brisson [Suplemento al diccionario universal de física, Madrid, 1803] no es un hecho cualquiera. Porque habla precisamente de cómo esos avances científicos comienzan a ser difundidos. Además de que Brisson ha sido maestro de un personaje singular de la arqueología cinematográfica: Etienne Gaspard Robert, mejor conocido como Robertson. Creador de un espectáculo conocido como fantasmagoría, Robertson revolucionará con éste las formas de diversión de la sociedad parisina a finales del siglo XVIII, más precisamente desde los años de 1798-1799. Apasionado y estudioso de las posibilidades que brindaba la linterna mágica —y no por nada lector de las obras de Nollet y discípulo de su sobrino—, Robertson ideó la manera de transformar ese sencillo aparato de proyecciones en todo un espectáculo, aterrador y fantástico, que asombraba a los espectadores al caer la oscuridad de la noche en París. De acuerdo con sus propios testimonios, es hacia 1792 en que comenzó su interés por el sistema de proyecciones al conocer a monsieur Villete, “un hábil hombre, muy renombrado, para la confección de instrumentos de óptica y diferentes aparatos empleados en física”, el cual le descubre un mundo insospechado: “Su conversación reveló en mí, en alto grado, el amor, que yo diría pasión, por esta ciencia”. Deslumbrado ante las posibilidades de la óptica, Robertson inicia una obsesiva búsqueda: para empezar, “me procuré las obras del abate Nollet y de Sigaud de Lafond”[1].

Desde ese momento, Robertson supo que tenía que salir de Lieja, su ciudad natal, para procurarse una mejor formación; y que París era, sin duda, el lugar adecuado para “dar libre curso a mis inclinaciones, y buscar el más grande teatro para mi instrucción”. Sabía bien que Brisson, en sus propias palabras, “había resucitado en este país [Francia] el gusto por las ciencias físicas, sobre todo por plantear sus elementos de una forma útil”. Así, “M[onsieur] Villete, amigo del abate Nollet, me alentó a volver a París para aprovechar las cátedras de M[monsieur] Brisson y [el físico Jacques-Alexandre-César] Charles, y me dio una carta de recomendación para M[onsieur] Pascal-Tasquin, fabricantes de clavicordios del rey. Teniendo así la pintura como recurso y la física por objeto de estudio y de diversión, mis preparativos pronto fueron hechos”.

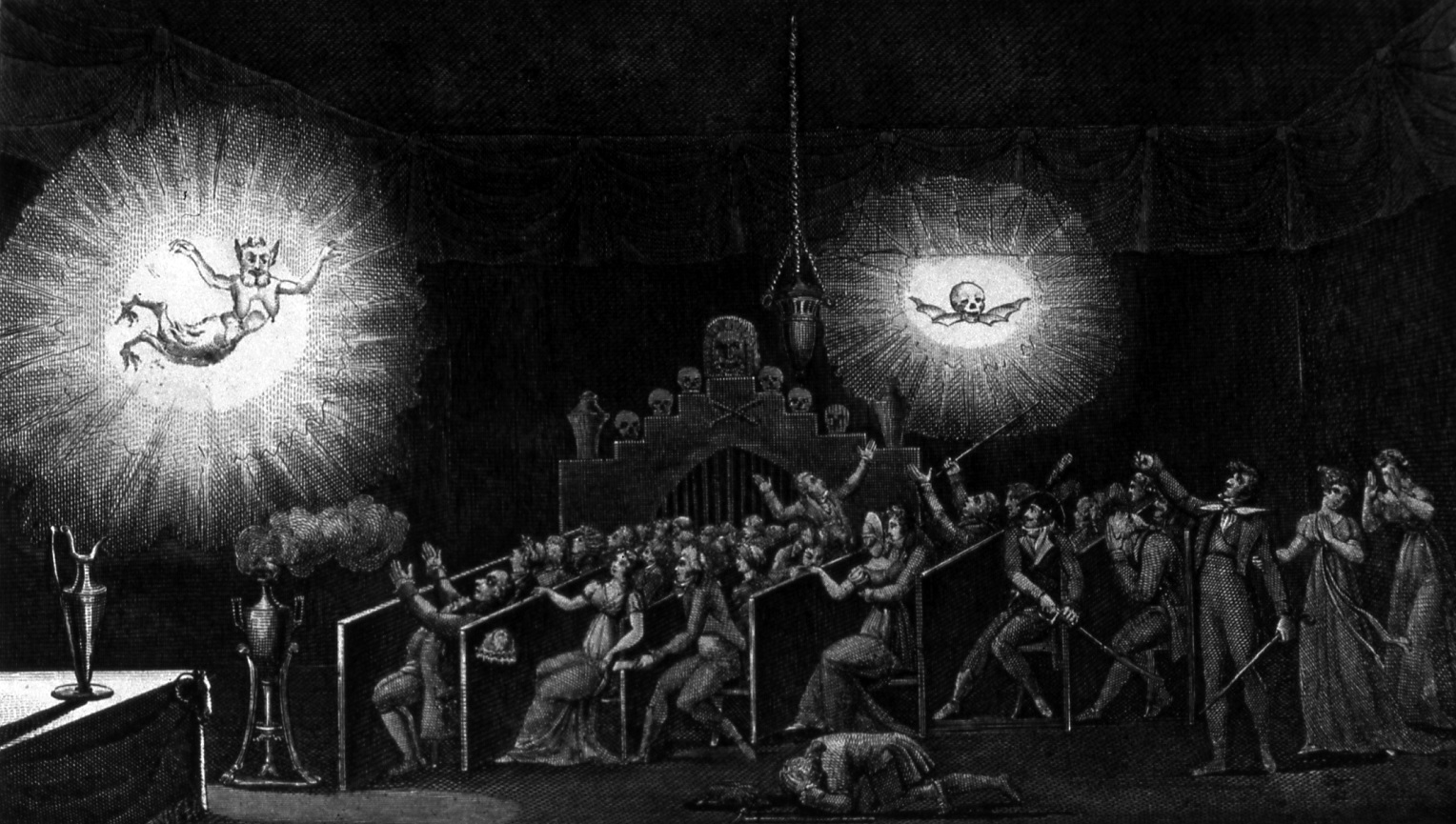

Y fue en ese momento cuando Robertson entró en un delirante proceso: “Excitado en mi espíritu [me encontraba inundado] por una curiosidad, un ardor, que me transportaba a emprenderlo todo para realizar los efectos que concebía. El padre Kircher, se dice, creía en el diablo; tanto peor, el ejemplo puede ser contagioso, pues el padre Kircher estaba dotado de tan gran instrucción, que mucha gente estará tentada a pensar que si creía en el diablo sus buenas razones tendría… yo [entonces] creeré en el diablo, en sus evocaciones, en sus encantamientos, sus pactos infernales, y lo mismo en la escoba de las brujas”[2]. Con ello, este nativo de Lieja se encontraba en ruta hacia la creación de ilusiones. A partir de ahí, Robertson se las ingenió para crear un ambiente propicio de misterio en el abandonado convento de las Capuchinas, en donde aún permanecían las tumbas de los antiguos monjes que hacían más lúgubre el ambiente. Literalmente, todos los fantasmas que la imaginación permitía se aparecían ante las asombradas miradas del público: una monja ensangrentada, unos diablos aterradores, unos esqueletos que se aproximaban a los espantados visitantes, una macabra danza de brujas, una cabeza cercenada que se movía frente a unas azoradas miradas. Como fondo, sonidos extraños y la voz de Robertson magnificada por unas bocinas acompañaban a esas fantasmales figuras que surgían de una pantalla en medio de las sombras, primero como un pequeño punto luminoso que poco a poco se agrandaba hasta hacer aparecer esas terroríficas siluetas, nerviosa e incomprensiblemente movibles, magnificadas y luminosas pero rodeadas de oscuridad, que hacían retroceder asombrado al espectador. El mismo Robertson, en sus Mémories récréatifs, scientifiques et anecdotiques du physicien aéronaute, describe así dichas experiencias:

“Un gran número de accesorios, hábilmente dispuestos, contribuían a aumentar el efecto producido sobre los espectadores. El taumaturgo [él mismo] había escogido para su teatro la amplia capilla abandonada en medio de un claustro que el público recordaba haber visto cubierto de tumbas y lápidas fúnebres. No se llegaba a esa sala sino después de haber recorrido, por largos recovecos, los patios con arcos del antiguo convento decorados por pinturas misteriosas. Se llegaba frente a una puerta de forma clásica cubierta con hieroglifos. Cruzada esa puerta, uno se encontraba en un lugar oscuro, forrada de negro, débilmente iluminado por una lámpara sepulcral, y, sin ningún otro ornamento que imágenes lúgubres. La calma profunda, el silencio absoluto que reinaba en ese lugar, el aislamiento completo en el cual uno se encontraba al salir de una vida ruidosa, la expectativa de las más terroríficas apariciones, imprimían a los espectadores un recogimiento extraordinario. Los rostros se volvían serios, casi sombríos y se conversaba únicamente en voz baja […] En el momento en que dejaban de hablar, la lámpara antigua colgada sobre las cabezas de los espectadores se apagaba y los sumergía en una oscuridad profunda, en unas tinieblas horrendas. Al sonido de la lluvia, del trueno, de la campana fúnebre evocando las sombras de sus tumbas, se sucedían los sonidos desgarrantes de una armónica; el cielo se abría, pero surcado en todos sentidos por el relámpago. En una lejanía muy distante un punto luminoso parecía surgir: una figura, primero pequeña, empezaba a delinearse, y entonces se acercaba a pasos lentos y en cada paso parecía crecer. Pronto, de un tamaño enorme, el fantasma se acercaba hasta bajo los ojos de los espectadores, y, al momento que éstos iban a soltar un grito, desaparecía con una rapidez inimaginable”[3].

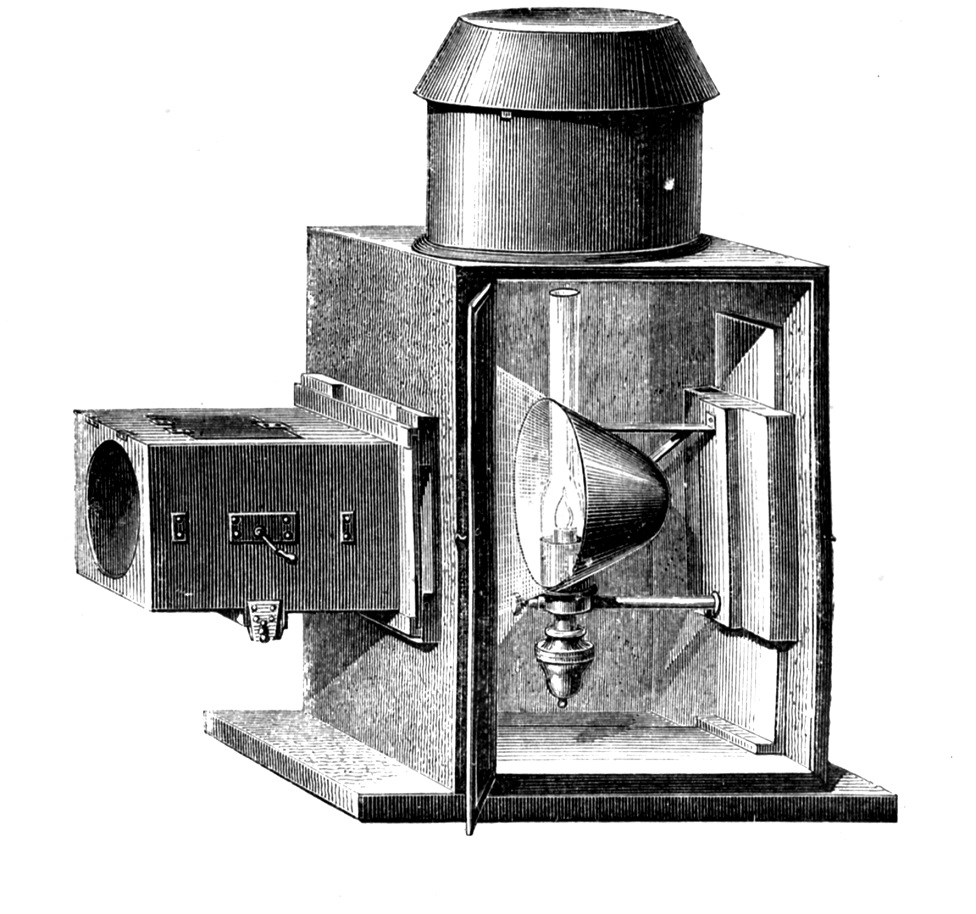

El efecto de la fantasmagoría no era otro más que el producido por las proyecciones, en tela o en una cortina de humo, de la linterna mágica. Con ello, Robertson supo crear un ambiente adecuado de sombras y misterio para que el espectáculo y el asombro fuera total (con ese estallido de figuras perfiladas por la luz y provenientes de las penumbras). Al mover hacia adelante y hacia atrás por medio de rieles el aparato de la linterna (o sea, utilizaba el, muchas décadas después descubierto, dolly in y dolly back en conjunto con la back projetion), y protegido detrás de la cortina, creaba el efecto propicio para la aparición de sus espectrales invenciones, inauditas para un público no acostumbrado a ello. La oscuridad que envolvía a los espectadores y los acechantes sonidos se volvían aquí también parte sustancial de una atmósfera aterradora. Un espectáculo de sombras donde la fuente luminosa de las fantásticas imágenes —en donde se delineaban las figuras de nuestros peores sueños— despertaba los miedos colectivos. Una circunstancia para experimentar juntos con otros los temores guardados.

Pocos años después un acto similar parece haberse dado en la Ciudad de México. Aunque, como se verá, es difícil hablar en estricto sentido de una máquina fantamagórica (esto es, una linterna mágica que permitiera una proyección) ya que no se explicita en los documentos históricos, aunque no se puede dejar de consignar ese acto pionero que llevó a cabo el ciudadano José Miguel Muñoz en la capital; además porque es evidente que el sentido del espectáculo se encuentra implícito.

La historia se dio así: el 11 de junio de 1805, en tiempos del virrey Iturrigaray, el señor don José Miguel Muñoz pedía ante las autoridades virreinales se le concediera permiso para exhibir una máquina que era capaz de hacer presente al hombre invisible. Con sumo respeto, dirige al marqués de Santa Cruz de Ynguanzo, alcalde ordinario de la capital, una solicitud en donde propone dar a conocer su fantástica creación:

“Don José Miguel Muñoz, vecino de esta capital, puesto a los pies de vuestra excelencia en el más sumiso respeto digo: que habiendo yo para mí, con inmenso trabajo, conseguido el copiar la celebrada Máquina del Hombre Invisible de el autor Mr. Muyan, y no sólo imitado sino hacer que articulare con más claridad y que tocara el son de música que los espectadores pidiesen. Sólo me resta el valerme de la alta autoridad de vuestra excelencia a que movido de compasión, en recompensa de este inmenso trabajo para lograr el fruto, se sirva concederme su licencia superior, si fuese de su agrado, para usar de mi máquina así en esta capital como en las demás ciudades, villas y lugares de este Reino donde me sea conveniente”[4].

Tres días después, el 14 de junio de ese año del Señor, don Miguel Muñoz recibía una respuesta: las autoridades virreinales querían conocer la susodicha máquina, por aquello de las malignas relaciones con el Diablo, que eran cosa muy común entre los plebeyos de esos tiempos. Le informaban que el marqués de Ynguanzo quería constatar por sí mismo la tal máquina, por lo que se le ordenaba poner “en disposición de observar los efectos que produce”. Después de lo cual se redactó un informe en donde se describía el aparato:

[…] su Señoría [marqués de Ynguanzo] acompañado del presente señor [Muñoz] se condujo a una tienda barbería que se halla bajando el puente de la Aduana vieja, en la que estando presente don José Miguel Muñoz le previno su Señoría manifestarle la máquina a la que se contrata esta diligencia, y habiéndonos conducido a la segunda pieza que forma el cancel de la barbería, en ella nos demostró un bastidor cuadrado como de vara y media de alto, y en el centro un cajoncillo como de tres cuartas de largo y una de ancho, pendiente de dos hilos de alambre grueso; y en el centro de la parte superior una copita de madera de cuyo centro sale un hilo muy delgado de metal que sube al techo con tres bombillas de cristal, dos en los centros de los extremos y una en la parte inferior; y dos bocinas, una en cada costado, por donde se habla y contesta categóricamente a lo que se le pregunta y aún con más claridad de lo que se observó en la primera máquina que se conoció del hombre invisible y hoy está en la calle de Puente Felipe de Jesús. Igualmente se halla ilustrado este aspecto de expeler ambientes aromáticos y dar música cuando se le pide como se verificó, tocando un minuet, boleros y otros sones del país todo con perfección y en tono bastante perceptible[5].

Pero resulta que la tal Máquina del Hombre Invisible no era más que una especie de magnetófono en el cual un personaje (escondido en una habitación contigua) respondía a las preguntas que se le hacían por medio de unas bocinas que colgaban en otra habitación. El espectador, desde luego, no veía a nadie, pero sí obtenía respuestas. Este primario y, digamos, hasta ingenuo mecanismo, estaba siendo utilizado nada menos que por el propio Robertson en sus espectáculos (“una experiencia acústica de la más grande simplicidad, pero presentada de una manera ingeniosa”, decía en sus Mémories). Con ello magnificaba la ilusión o, en otras palabras, le daba voz a sus espectros y a los miedos de los otros[6]. Pero para el caso del señor Muñoz las referencias documentales no ofrecen el testimonio de que haya utilizado una linterna mágica. Aunque, sin duda, éste era un acto ilusorio que convocaba al espectáculo público. De José Miguel Muñoz, en ese mismo informe, se dice que era un habilidoso artesano en las artes “de la pintura, tornear, hacer paraguas, construir dentaduras y otras curiosidades”, además de que, después se supo, se dedicó a fabricar, precisamente, otras máquinas del hombre invisible que puso en venta[7]. Lo cual habla de su posible éxito con este primario acto ilusorio.

La inclusión del espectáculo que ofrecía José Miguel Muñoz no es aquí gratuita. En los primerísimos años del siglo XIX se empieza a gestar una cierta necesidad de que más allá de los espectáculos dirigidos a las clases altas, como el teatro, o populares, como los gallos, se requería de nuevas diversiones. Una preocupación que se debatió incluso en los ámbitos públicos[8]. Aunque ciertamente, frente a ese páramo, no faltó quien se las ingenió para crear espectáculos que ponían en juego el uso de las sombras y de la óptica. Fueron esos los casos que se dieron a principios de 1807 en donde se mostró una “diversión de las sombras chinescas” que se exhibían frente al cuadrante de Santa Catarina Martir, en la capital, y la cual además se ofrecía para llevarse a casa[9]; o ese extraordinario gabinete que instaló un anónimo personaje en el Puente del Cuervo número 16, en donde se ofrecía al público una serie de aparatos que permitían adentrarse a inusitados universos de la visión. Lo grande y lo pequeño tocándose:

“[…] un telescopio con que se observan montañas y mares en el disco de la luna, y proporcionalmente las estrellas de una grandeza extraña. Un microscopio con que se ven los insectos del vinagre, y el agua, observándose con bastante claridad la guerra que se forma entre unos y otros, juntando dos gotas de estos licores, hasta que los primeros matan a los del agua. Se ve también una mosca con dos mil y tantos ojos, vestida de un cutis llena de varios colores y matices. Del mismo modo se ven varios insectos en un grano de marmajita o arenilla, pareciendo ésta como un brillante. También hay una máquina eléctrica, cuyas particularidades se manifestarán a cuantos concurran” [10].

Para ver tales aparatos, en horario tanto de día como de noche, se solicitaba un real por cada instrumento, además de que todo iba acompañado de “varios sonecitos del país en un buen órgano”. La ciencia de la óptica puesta al servicio de la diversión. Una ciencia que por cierto pasaba en México malos momentos porque, para entonces, se daba una evidente carencia de aquellos artesanos que podían producir lentes específicas para los aparatos ópticos por lo que se decía que “carecemos casi enteramente de un artífice que los ejecute, especialmente los de vidrio… [porque] los pocos que vienen de Europa son destinados a sujetos que los han encargado para su uso”[11]. Por eso no será raro que una cámara oscura o una linterna mágica, o la información en donde se les describía, llamasen la atención de manera inmediata.

NOTAS AL PIE

[1] E. G. Robertson, Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques, París, Librairie Encyclopedique de Roret, 1840, pp. 14-15 y ss. [2] Ibidem, pp. 143-145. [3] Ibid, p. 147 y ss. [4] Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, ramo Diversiones Públicas/ índice 797/ t. 2/ exp. 17/ 1805. [5] Ibidem [6] E. G. Robertson, op.cit., p. 387. [7] Diario de México, México, 18 de enero de 1806, p. 72. [8] “Ideas de las diversiones públicas en México”, en Diario de México, México, 11 de marzo de 1906, pp. 278-279. [9] “Aviso”, en Diario de México, México, 28 de abril de 1807, p. 570. [10] “Aviso”, en Diario de México, México, 2 de enero de 1807, pp. 7-8. Compasivos, los redactores del Diario de México habían corregido la solicitud de anuncio y advierten: “Para publicar este aviso se nos entregó un papel, que con su pelo y su lana dice así: En el puente del cuerbo N.16 sehalla una colesion de instrumentos hoticos; en el primero se hoserva la luna con las montañas y marea que tiene en el segundo que es nicroscopio se hoservan cosas maravillosas como es ber los insetos que tiene el binagre y el agua á lo que resulta que huniendo agua y vinagre se ve unas trincheras de geras que asen los insetos asta que los del binagre matan á, los de laagua tanvien seve la mosca con dos mil y tantos hojos y una tela mui presiosa que la viste. la marmajita seve que dentro de los granitos seven insetos bivientes que sepasean y cada grano se ve un brillante mui presioso y otros mil partigularidades que seven que son pa dar grasias al Criador del universo tanvien seve la maguina letrica barias particularidades sullas junta mente se ve un intrumento hotico mui particular estos instrumentos seven dedia y de noche por el corto estipendio de un rial en cada intrumento sele servirá a las personas que gustaren y en adorno de estos instrumentos setoca denoche unos sonesillos de la tierra en organo”. [11] “Sobre máquinas”, en Diario de México, México, 10 de septiembre de 1806, p. 43; véase también Diario de México, México, 11 de octubre de 1805, p. 44, en donde se solicitaba en compra “un anteojo de larga vista y un microscopio”.Nota bene: extractos del capítulo III “La óptica, los fantasmas y los hechiceros”, del libro El arte de las ilusiones. Espectáculos precinematográficos en México, de José Antonio Rodríguez. Impreso en 2009 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Sistema Nacional de Fototecas (Sinafo) en su colección “Testimonios del archivo”. Mención honorífica en el Premio Francisco Javier Clavijero del INAH.

Qué lamentable pérdida, el Maestro José Antonio Rodríguez, sin duda, exploró un tema inédito para los estudios de los dispositivos técnicos audiovisuales en México. Su libro El Arte de la Ilusiones derrocha una lucidez y fascinación por este tema. QEPD el Maestro Rodríguez!