Octubre, 2025

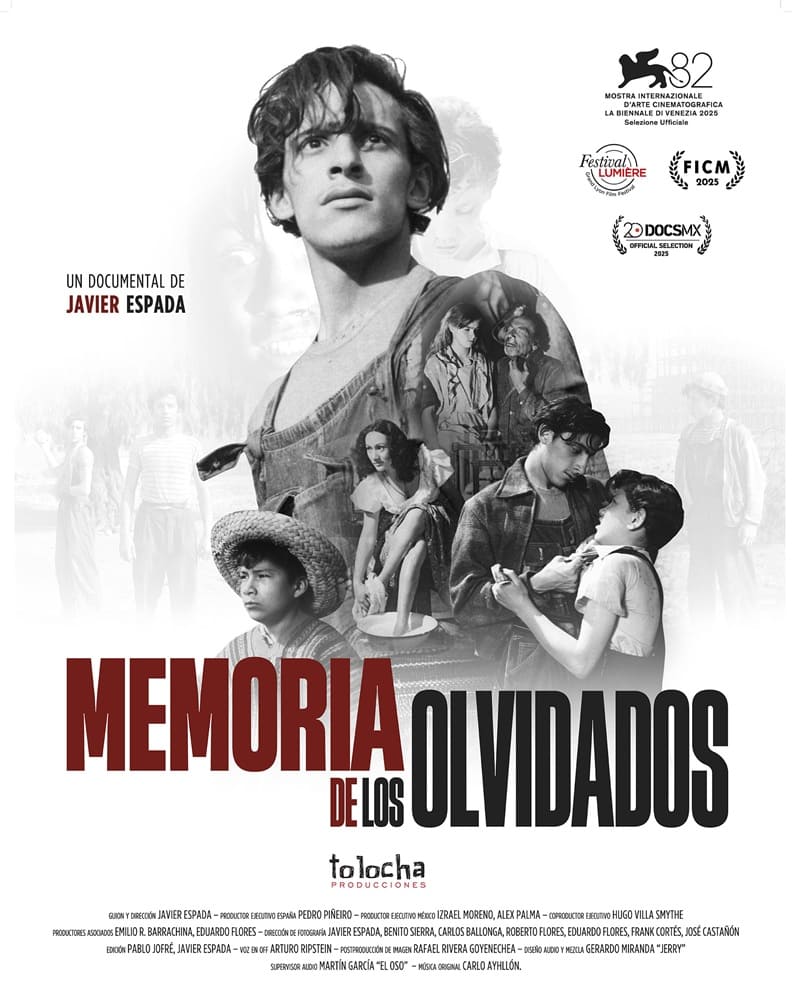

Tras su paso en el Festival Internacional de Cine de Venecia, se estrena en México el documental Memoria de Los olvidados, realizado por el aragones Javier Espada, en el que analiza y revisita (desde diversos ángulos) el clásico de su paisano Luis Buñuel, Los olvidados. Así, el especialista en la obra buñueliana regresa a los lugares en los que se filmó, mientras se comparten conversaciones con más de una veintena de investigadores y cineastas a quienes marcó esta película —de la cual se cumplen, por cierto, 75 años exactos de ver la luz. Memoria de Los olvidados tendrá su estreno mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia —este miércoles 15 de octubre—, para luego presentarse, a finales de este mismo mes, en la nueva edición de DocsMx en su premier en la Ciudad de México. El periodista de cine Sergio Raúl López ha conversado con Javier Espada.

El cine mexicano posee una larga, ingente e inagotable veta que es la de abordar temáticas turbulentas, sean los consabidos asesinatos magnos pero también secuestros, desapariciones, abandonos, traiciones, fraudes, en fin, todo tipo de crímenes e ilegalidades varias, para alimentar sus argumentos. Y que ha acompañado toda su historia.

Una de las primeras cintas filmadas con cinematógrafo de los enviados de Lumière, Gabriel Veyre y Ferdinand Bon Bernard, fue la recreación de Un duelo a pistola en el Bosque de Chapultepec (1896), y claro, también los realizadores pioneros de la Revolución Mexicana —Salvador Toscano, Enrique Rosas, los hermanos Alva o Jesús H. Abitia— registraron lo mismo la Decena Trágica que los asesinatos de Madero, Zapata, Villa, Carranza y demás próceres; de ahí, hasta llegar al primer éxito taquillero en ficción, El automóvil gris (1919, también de Rosas), que llevó a pantalla el caso de los generales carrancistas que asaltaban, violaban, expoliaban y hurtaban las casonas pudientes (lo que provocó que Zapata describiera esas acciones con el verbo “carrancear”).

Indudablemente que el morbo, el amarillismo y lo que llamamos nota roja han sido un afluente del que han bebido tanto directores, productores y guionistas, como por el público general que gustaba de estas temáticas y abordajes. También entre ellos estuvo un español surrealista, que había fracasado en su aventura estadounidense tanto en el MoMA de Nueva York como en sus intentos de instalarse en Hollywood, pese a su prestigio como el más provocador de los cineastas: Luis Buñuel Portolés.

El impacto de una nota que leyó en un diario —el cadáver de un niño de 11 años apareció abandonado en un basurero público— le hizo estudiar durante un año expedientes y testimonios diversos de escuelas granja, correccionales y clínicas de conducta para explicar y revelar detalles sobre los infantes desposeídos y marginados en la Ciudad de México.

La niñez depauperada y extrarradio que descubrió ya muy pronto en su natal Calanda, provincia de Aragón y, años más tarde al rodar en el norte de Cáceres en Extremadura, su único documental, Tierra sin pan (España, 1933), era un tema que le importaba grandemente y que reflejó en su primer clásico mexicano, Los olvidados (México, 1950), un retrato descarnado de la vida en la periferia, con la violencia, el desamor, los abusos y el imperio de la ley del más fuerte, que en su estreno en el Cinema México, el 9 de noviembre de 1950, apenas permanecería tres días en cartelera con severas críticas y exigencias de expulsión del país, campaña que se olvidaría al ganar los premios al Mejor Director y el FIPRESCI en el cuarto Festival de Cannes en abril de 1951 (y luego validarla como obra maestra tras ser inscrita en el Registro Memoria del Mundo por la UNESCO en el 2003).

Desde entonces, el cine inspirado en la nota roja ya no implicaría la mera explotación sino que podría ser sinónimo de excelencia y de autoría artística, como se comprobaría con filmes como Canoa (1976) o Las poquianchis (1976), de Felipe Cazals, El castillo de la pureza (1973), de Arturo Ripstein, Rojo amanecer (1989), de Jorge Fons, Perfume de violetas (2001), de Maryse Sistach, Heli (2013) o La región salvaje (2016), de Amat Escalante, e incluso series como Narcos México (2016), El show. Crónica de un asesinato (2022) o Las muertas (2025), de Luis Estrada, gracias a la influencia y el poder fílmico buñuelianos.

Justamente para explicar la genealogía de esta obra magistral de la cinematografía nacional, es que el investigador, curador y realizador calandés Javier Espada produjo el largometraje documental Memoria de Los olvidados (España-México-Estados Unidos, 2025), en el que profundiza la influencia de los grabados de Goya en la obra de Buñuel, que fuera un asiduo visitante del Museo del Prado durante su estancia en la Residencia de Estudiantes de Madrid en los años veinte del siglo XX, o sus lecturas juveniles, principalmente novelas de la picaresca española, además del realismo de Benito Pérez Galdós, del que provienen sus cintas Nazarín (1950), Viridiana (1961) y Tristana (1970).

Con testimonios de Alejandro G. Iñárritu, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Fernando León de Aranoa, Ofelia Medina, Michel Franco, Iván Ávila Dueñas, Vanessa Quintanilla Cobo, Gabriel Figueroa Flores, Eduardo de la Vega Alfaro, Rafael Aviña, Armando Casas, Dave Kehr, Valeria Camporesi, Fernando Méndez-Leite, Iván Trujillo Bolio y Guadalupe Ferrer Andrade, entre muchos otros, que hablan lo mismo de la influencia de don Luis en su cine o de cómo Los olvidados fue el primer ejemplo del Tercer Cine latinoamericano, este trabajo se da el lujo de presentar como epílogo el descubrimiento, por fin, de las cenizas del gran director.

Para llevar a buen puerto esta obra fílmica, detrás de ella estuvo la producción ejecutiva de Pedro Piñeiro por España así como de Izrael Moreno y Alejandro Palma por México; producción asociada de Eduardo Flores y Emilio R. Barrachina. Participan en el filme las empresas Tolocha Producciones S.L., de España; IZ Films, la Filmoteca de la UNAM, Mestizo Lab y Reputación Pública, por México, así como LBFI de los Estados Unidos.

El filme tuvo su estreno mundial en la sección Venezia Classici de la 82ª La Mostra en el Lido italiano, y se presentó en el 17° Festival Lumiére en Lyon. Y ahora tendrá su estreno mexicano en el 23° Festival Internacional de Cine de Morelia, para luego presentarse en la 20ª edición de DocsMx en su premier en la Ciudad de México.

Respecto a la elaboración de este filme así como de los años de investigación y hallazgos en torno a la obra de Luis Buñuel, gira la siguiente entrevista con Javier Espada.

—¿Cuándo fue la primera vez que viste Los olvidados y qué recuerdas de aquella ocasión, antes incluso de siquiera pensar en curar una exposición, descubrir las fotos de locaciones en una caja de zapatos, impartir conferencias o presentar un documental seleccionado en Venize Classici?

—La primera vez que vi la película fue en un video DVD, en un coleccionable que se vendía junto a un periódico español, a comienzos de 2000. La película me impactó y me fascinó al mismo tiempo. Era la primera vez que veía una película con una fuerza tan terrible, una cinta que va avanzando con el mecanismo implacable de una tragedia griega. Fue la película que me permitió ver que el cine podía ser algo más que el típico filme de buenos y malos.

“Luego, preparando la exposición con motivo de la inclusión de Los olvidados en el Registro de la Memoria del Mundo, tuve la suerte de poder ver la película en la moviola, fotograma a fotograma, pues para solicitar ampliaciones para la exposición había que atar un hilo en cada uno de los fotogramas que iba seleccionando.

“Pero mi vinculación con esta película no termina aquí: el Festival de Cannes me invitó a presentar la restauración que se llevó a cabo gracias al apoyo de The Film Foundation de Martin Scorsese, en 2019, que contó con la participación de la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional y Televisa con la Cineteca de Bolonia”.

—Los documentales que has elaborado en torno a la figura de tu paisano, el aragonés Luis Buñuel, son resultado de largos años de investigaciones y descubrimientos. ¿En Memoria de Los olvidados qué descubrimientos salen a la luz, sobre todo tomando en cuenta que se cumplen ¡75 años exactos de su entreno!?

—Sí-sí. Por extraño que pueda parecer, siempre aparecen nuevos materiales y, también, opiniones que aportan nuevas perspectivas. En este caso destacaría, por una parte, la importancia de Goya en la concepción del filme y, por otra, la enorme importancia que tuvo y sigue teniendo esta película para cineastas, pero también para escritores, en especial de Latinoamérica.

“A nivel personal, ha sido muy emocionante regresar ¡una vez más! a los lugares fotografiados por Buñuel para volver a poner los pies donde él los puso para fotografiar primero y filmar después esta película inolvidable”.

—Las infancias desposeídas y desheredadas de Calanda durante la infancia de Buñuel reaparecen en Las Hurdes y luego en la investigación y el elenco de Los olvidados. ¿Qué hacía este tema tan cercano a Buñuel?

—En sus veranos en Calanda, Buñuel lograba una gran libertad y eso le llevaba a saltarse la barrera de la clase social y a acercarse a niños mucho más pobres. Así descubrió que el mundo era injusto y que aunque él estaba entre los ricos, imaginaba cómo sería su vida si hubiese sido un niño pobre, algo que le marcó y que de alguna manera le preparó para el exilio que, por temporadas, fue muy duro, cuando no encontraba trabajo en Los Ángeles o cuando tuvo que dimitir de su puesto en el MoMA de Nueva York tras la publicación de la autobiografía del que había sido su amigo años antes, el pintor Salvador Dalí. Años en los que sobrevivió gracias al dinero que le mandaba su madre, procedente de la liquidación de las propiedades de la familia en Calanda.

—Al entrevistar sobre todo a cineastas pero también a otros artistas, te van develando la influencia del cine buñueliano en sus propias obras, ¿qué tantas revelaciones inesperadas encontraste en estas conversaciones que hiciste para la película?

—Son muchos los cineastas que aportan su punto de vista y hablan de cómo les marcó Los olvidados, sobre todo en sus primeras películas, desde Amores perros de Iñárritu, a las primeras películas de cineastas como Michel Franco en México o Fernando León de Aranoa en España. Cineastas que reconocen la importancia de Buñuel en la Historia del Cine.

“Pero también es muy reveladora la opinión de investigadores como Agustín Sánchez Vidal, Valeria Camporesi o Rafael Aviña hablando de la importancia de Los olvidados en la creación del llamado Tercer Cine nacido en Latinoamérica, con pocos recursos económicos pero dando voz a cineastas con mucho que contar”.

—Se sabe que Arturo Ripstein en su juventud fue muy cercano a Buñuel como asistente e incluso lo recomendó para el proyecto que acabó siendo El castillo de la pureza. ¿Cómo surgió la idea de ofrecerle hacer la voz en off justo con las memorias y otros escritos buñuelianos?

—Tengo que reconocer que no se me ocurrió a mí. En una cena le plantee que quería entrevistarle pero me dijo que no, que no quería otra entrevista [ya había aparecido en el 2015 en un documental previo de Espada, Tras Nazarín]. Sin embargo, me dijo que sí le gustaría poner la voz al documental. Confieso que me sorprendió y que no me lo esperaba. Estuve a punto de contestarle: “bueno, te haré un casting”, pero aunque somos amigos preferí preguntarle cuando podría grabar y la semana siguiente ya teníamos disponible un estudio, gracias al apoyo de Canal 22 en este proyecto, y tuve el raro privilegio de dirigir a Arturo para la narración de Memoria de Los olvidados.

—En el documental muestras una cierta genealogía o vasos comunicantes, diría yo, de los grabados de Goya con la imaginería de Buñuel, así como otras influencias artísticas con las que creció. ¿Qué tanto olvidamos de Buñuel no sólo como surrealista sino como el intelectual de altos vuelos que fue?

—Yo siempre he reivindicado a Buñuel como un intelectual del siglo XX, algo que se percibe en su cine, pero también en sus opiniones, sus preocupaciones e incluso en sus compromisos como cuando se opuso a la bomba atómica, motivo por el que cada vez que aterrizaba en Estados Unidos lo metían en un cuarto para interrogarle. En su cine están muy presentes sus lecturas de juventud, pero también sus visitas al madrileño Museo del Prado”.

—La cereza del pastel es, justamente, tu descubrimiento de las cenizas del ateo Buñuel en manos de los dominicos del CUC en la Ciudad de México, lo que convierte a tu película no sólo en testimonial o ensayística, sino participante activa en la historia pues es un hecho mayúsculo que ocupará los titulares de los medios especializados tras su estreno mundial. ¿Qué tan controversial ha sido este tema que al propio cineasta no le preocupaba en lo más mínimo?

—Es algo parecido al principio de incertidumbre de Heisenberg: cuando hago un documental es obvio que me influye, además de que mi propio punto de vista no me permita una objetividad que, por lo demás, me parece reñida con la narrativa cinematográfica, que al tratarse de una película me resulta muy importante. Al investigar uno siempre corre el albur de descubrir, de encontrar y de alguna manera, en este caso concreto, de formar parte de la propia historia buñueliana, por eso decidí incorporar ese relato como un pequeño cortometraje documental que se muestra con humor en los créditos, porque no está directamente relacionado con Los olvidados, pero por otro lado se trata de hechos acaecidos durante el rodaje y que sin éste no habrían tenido lugar. Confieso que una de las cosas más extrañas que he hecho ha sido convivir con estas cenizas, por lo demás, conforme se vaya proyectando el documental vendrán la sorpresa del público y sus reacciones. ![]()