Septiembre, 2025

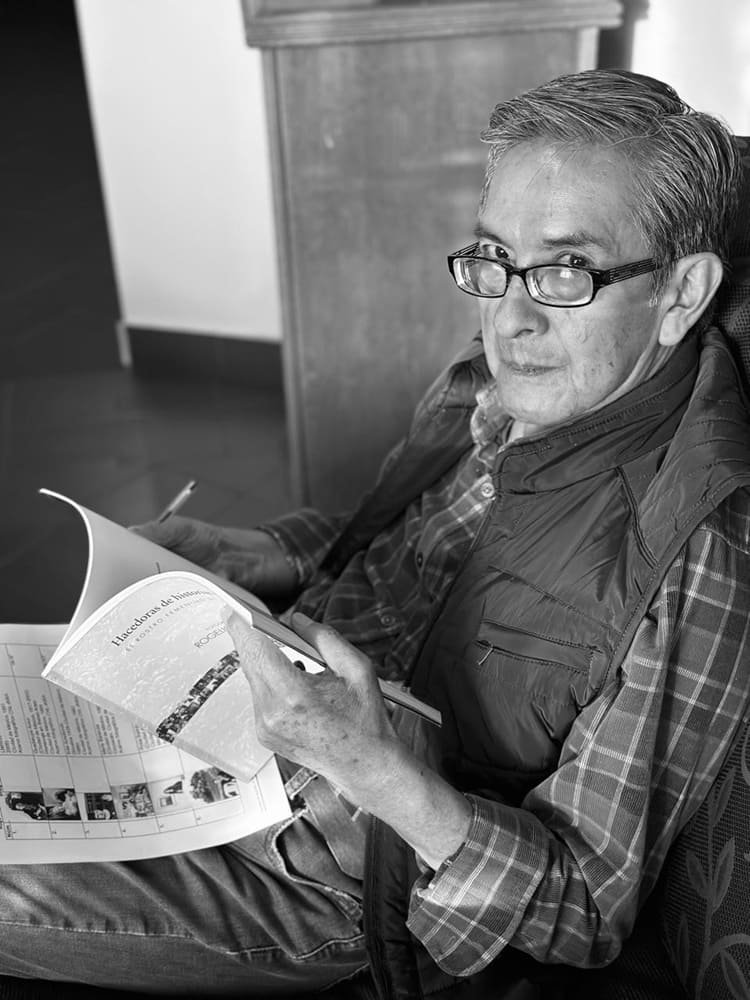

El nombre de José Luis Martínez S. ya forma parte de la historia reciente del periodismo mexicano, especialmente en el periodismo cultural. Y con justa razón: lleva cuatro décadas y media ejerciendo el oficio, ya sea colaborando o pasando por las redacciones de medios como Su Otro Yo, Diva, El Nacional, La Crónica de Hoy o la extinta Notimex. Por si fuera poco esto, desde hace 23 años es el director fundador de “Laberinto”, de Milenio Diario, uno de los pocos suplementos culturales de papel que aún hoy sobreviven. En este 2025, José Luis ha llegado a las siete décadas de vida. Víctor Roura ha conversado con él, a manera de celebración.

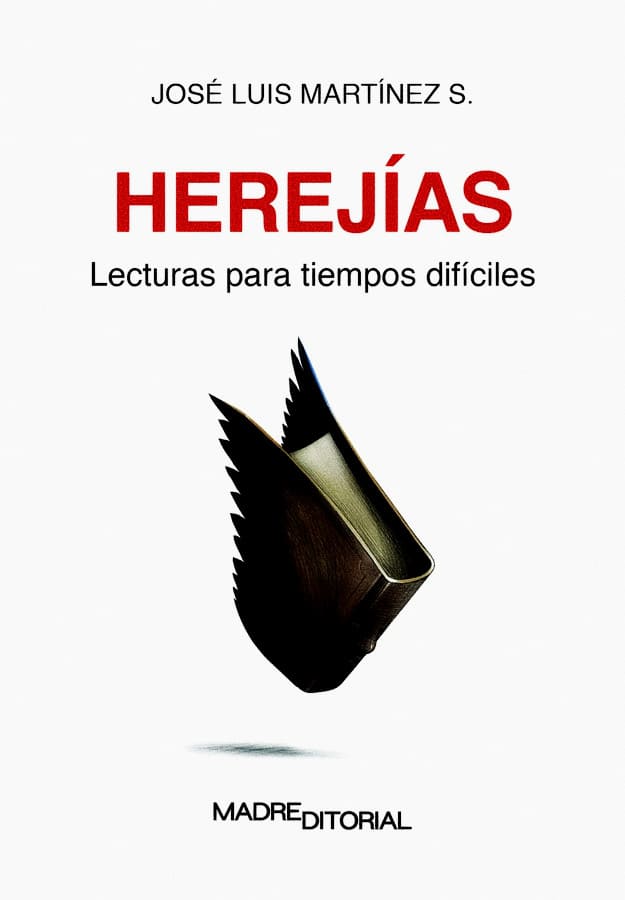

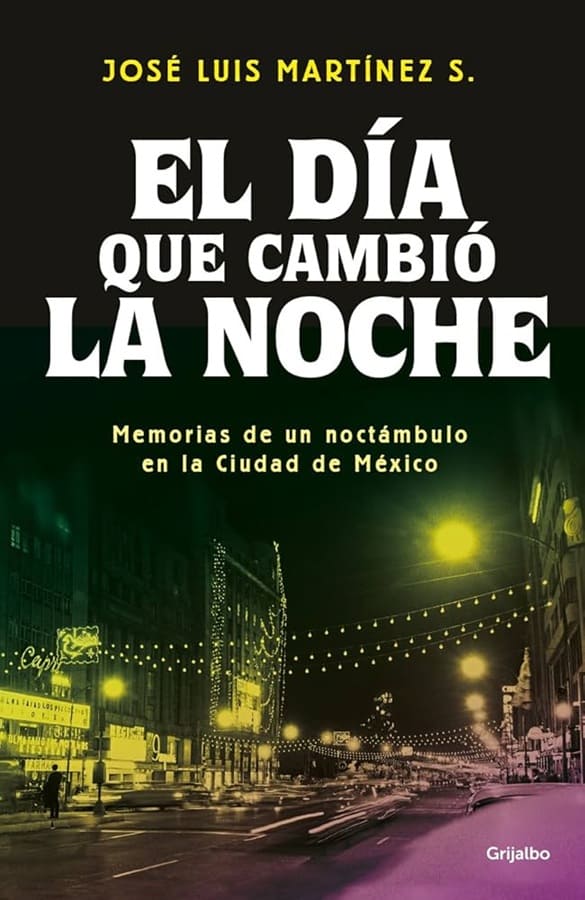

José Luis Martínez S. nació el 15 de abril de 1955 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Estudió periodismo en la UNAM, es autor, entre otros libros, de La vieja guardia / Protagonistas del periodismo mexicano (Plaza y Janés, 2005), El día que cambió la noche / Memorias de un noctámbulo en la Ciudad de México (Grijalbo, 2016) y Herejías, lecturas para tiempos difíciles (Madre Editorial, 2022). Es fundador y director del suplemento cultural “Laberinto”, de Grupo Milenio, y autor de la columna ‘El Santo Oficio’.

Además de todo lo anterior, su nombre es inevitable en el mundo cultural periodístico porque, antes que cualquier cosa, el oficio que trae en sus venas José Luis Martínez S. sin duda es el del periodismo, tema que abordamos para celebrar, como merecido homenaje, sus siete décadas de vida que acaba de festejar.

Y faltan, nada más, cuatro años para conmemorar su medio siglo de vida periodística. Sus palabras nos alientan a superar todas las dificultades que irrumpen en el camino de la prensa cultural: “Nos corresponde a los periodistas culturales demostrar el valor de nuestro trabajo, no pensar en la fuente cultural como trampolín hacia otros espacios”, dice José Luis Martínez S., y le asiste la razón, ciertamente.

Sin maestros, ahora

—José Luis Martínez S. siempre ha recomendado la lectura de los grandes periodistas del pasado, de mediados del siglo XX, ¿por qué estas figuras te atraen?, ¿qué diferencias básicas hallas con los trabajos de periodistas posteriores?

—Me gusta la historia del periodismo, no sólo del siglo XX sino también del XIX, y no sólo de México sino también de otros países… De los buenos periodistas mexicanos del siglo XX me gusta su manera de narrar, su precisión en la escritura, la pasión y la cultura que se advierten en cada texto. Leer una crónica de futbol de Francisco Martínez de la Vega (antes de convertirse en uno de nuestros principales analistas políticos fue periodista deportivo) o de Manuel Seyde, una crónica policiaca del Güero Eduardo Téllez, una entrevista de Ramón Márquez C., un ensayo de José Alvarado o una columna de Renato Leduc o Manuel Buendía es leer literatura, no sólo información.

“De los periodistas posteriores a ellos hay varios sobresalientes, entregados a su oficio; es una nómina tal vez reducida pero fundamental en el desarrollo del periodismo mexicano, y entre ellos siempre te he considerado a ti, Víctor, no sólo por lo que hiciste en la sección cultural de El Financiero durante un cuarto de siglo, sino por lo que hiciste antes y lo que sigues haciendo sin renunciar a tus convicciones, a tu mirada tan amplia sobre la cultura.

“De los jóvenes, existen algunos talentosos y con buena formación académica, pero en el oficio no tienen maestros, no hay editores que los vayan guiando, y eso es lamentable”.

Escribir con cierto decoro

—Periodistas como Martínez de la Vega o Granados Chapa marcaron un camino no sólo ejemplar en su comportamiento ético, sino sobre todo en su buena escritura (vamos, don Miguel Ángel incluso pertenecía a la Academia de la Lengua), ¿estas connotaciones se han extraviado en el camino de la prensa?

—No me atrevo a generalizar, pero vuelvo a lo que te decía hace un momento: en los medios no hay maestros que guíen a los jóvenes, no hay gente en las mesas de redacción que les indique y exija rehacer sus trabajos cuando están mal escritos, o afinarlos para que tengan más fuerza, para mejorar el estilo. Además, en la escuela se preocupan mucho por la tecnología (lo que está bien), pero descuidan la lectura (lo que está mal) y tú bien sabes que es indispensable leer mucho para aspirar, cuando menos en mi caso, a escribir con cierto decoro. Leer a los grandes maestros del periodismo, pero también de la literatura y la poesía es una obligación, pero sobre todo un constante aprendizaje y un increíble placer.

“Por otra parte, está la actual sobrecarga de trabajo, la obligación de escribir para varias plataformas, de enviar cortes informativos minutos a minuto, esto hace que no haya tiempo en las redacciones para revisar las notas de los reporteros, y mucho menos para que éstos ensayen la reflexión. Aun así, hay espacios para otro tipo de trabajos, más reposados, más profundos, pero son escasos”.

Apostar por la independencia

—La vieja guardia siempre supo que, finalmente, era el Estado, y no otro, el que mantenía los gastos de los medios. No en vano, Manuel Becerra Acosta, el director del unomásuno, no dejó de considerar a los huelguistas de su periódico unos “pendejos” al ponerse en contra, éstos, de los que alimentaban al propio diario (una huelga que bien sabía Becerra Acosta que no iba a durar demasiado sino sólo unas cuantas horas, tal como sucedió). ¿Dónde está la vanguardia periodística ahora, José Luis?

—En los medios independientes, en los jóvenes (pocos pero los hay) que investigan y escriben historias incómodas para el poder (político, económico, cultural, etcétera), en los medios tradicionales que procuran la pluralidad, aunque se ganen poderosas enemistades.

“Los medios nativos digitales cada vez cobran mayor relevancia, especialmente cuando son dirigidos por auténticos profesionales, como es el caso de José Antonio Gurrea Colín con La Lupa (lalupa.mx) o de Gloria Muñoz con Desinformémonos (desinformemonos.org). Vivimos una época fascinante en la que muchas cosas cambian en el periodismo, pero creo que debemos defender y mantener sus valores fundamentales: apostar por la verdad, por la comprobación de datos y dichos, por la independencia. No es fácil, pero como Gurrea Colín y Muñoz existen otros editores que persisten en el esfuerzo de hacer buen periodismo en plataformas digitales (como Salida de Emergencia). Para mí, ahí está la vanguardia: en quienes afrontan nuevos retos, utilizan el instrumental tecnológico y conservan la voluntad para contar las historias que atrapan al lector, lo hacen reflexionar y lo hacen descubrir nuevos aspectos de la realidad”.

Transmitir los hechos sin deformarlos

—¿Cuál es, o debiera ser, la función de un periodista? Por ejemplo, se habla mucho, y con grandes elogios, del “padre” de la prensa cultural en los suplementos, Fernando Benítez, pero poco se dice de su cercanía con los poderes políticos, que lo enriquecieron discrecionalmente. ¿La simulación o la apariencia era, o debe de ser, parte fundamental de la crítica social en México?

—Con Fernando Benítez hablé una sola vez, muy brevemente. Ese fue todo mi trato con él. Pero conocía y conozco su trabajo. Como director de El Nacional, donde fundó en 1947 la “Revista Mexicana de Cultura”, nombrando como su director al poeta Juan Rejano, fue cesado por el secretario de Gobernación, Ernesto P. Uruchurtu, por negarse a reinstalar a un reportero al que había corrido “por desleal y deshonesto”, como le comentó a Ramón Márquez C. en una entrevista. Tuvieron una discusión y al día siguiente apareció Uruchurtu con el nuevo director, todo el personal continuó en el periódico, excepto Francisco Martínez de la Vega, quien fungía como jefe de redacción, fue el único que se solidarizó con Benítez. Años después, saldría de Novedades, donde dirigía “México en la Cultura”, entre otras cosas por su simpatía con la Revolución Cubana. Se enemistó con el presidente Adolfo López Mateos (quien pretendió apoyarlo económicamente cuando creó “La Cultura en México” en la revista Siempre!) por el reportaje “Un día en la tierra de Zapata”, sobre el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia, que realizó junto con Carlos Fuentes, Víctor Flores Olea y León Roberto García. El trabajo de Benítez como editor, periodista y escritor me parece admirable, y ahí está en las hemerotecas y bibliotecas para comprobarlo. Es cierto que apoyó a Luis Echeverría, un error que él mismo reconoció, pero eso no borra su trayectoria.

“Me preguntas: ¿cuál es, o debiera ser, la función de un periodista? En primer lugar, transmitir a la sociedad los hechos sin deformarlos ni acomodarlos a otros intereses que no sean el de servir a las audiencias con una información honesta, sin prejuicios, apegada a los hechos; una información que resista la prueba de ácido de la comprobación”.

El periodista debe ser esencialmente autodidacta

—El día que cambió la noche (Grijalbo, 2016) es un libro de crónicas, sobre todo nocturnas, que exhibe al José Luis Martínez S. escritor, ¿por qué ahora el periodista se ha ido retirando, de a poco, de la escritura? Algunos de los periodistas afamados en México no escriben o no saben escribir (el libro de entrevistas de Jacobo Zabludovsky es patético o los libros de Ricardo Rocha, que prometían señales indescriptibles de buenos apuntes literarios, resultaron fraudulentos), ¿a qué crees que se deba esta deficiencia?

—Como decía Gabriel García Márquez: el periodista debe ser esencialmente autodidacta. La escuela, para mí, es necesaria, como lo es tener buenos maestros en la práctica, que pueden ser jefes de información, de redacción, compañeros más experimentados (tú mismo, desde la dirección de secciones y revistas, has formado a muchos reporteros). Pero nada se logra sin la voluntad de aprender por uno mismo, de leer, escuchar música, visitar museos, viajar; sin las tertulias que eran el espacio tradicional para la convivencia, para discutir, intercambiar ideas, comentar lecturas, disfrutar la amistad y la vida.

“Por otra parte, tanto En el aire, el libro de entrevistas de Jacobo Zabludovsky, como el de Ricardo Rocha, Conversaciones para gente grande, me interesan por los personajes que convocan. El de Zabludovsky me parece más logrado escrituralmente, con mejor pluma”.

Aprender a escribir, nada más

—¿En qué año comienzas tu carrera periodística, y por qué elegiste este camino y no otro?

—Aunque estudiaba la carrera en la entonces ENEP Aragón, llegué al periodismo en 1979 casi por accidente. Comencé a publicar en revistas estudiantiles y académicas; después, ya en los ochenta, Andrés de Luna me invitó a colaborar en la revista Su Otro Yo, en la que él era jefe de redacción. En ese tiempo yo trabajaba en la SEP, había estudiado en la Escuela Nacional de Maestros, en la ESCA del Politécnico Nacional y realizado un diplomado en Administración de la Educación en la Universidad de Lima, en Perú. No tenía necesidad ni interés en ser periodista profesional, sólo quería (ilusamente) aprender a escribir. Pero llegué a esa revista, conocí al director Vicente Ortega Colunga, a sus amigos Pedro Ocampo Ramírez, Abel Quezada y Renato Leduc, a escritores jóvenes como Armando Ramírez, Emiliano Pérez Cruz, Ignacio Trejo Fuentes, Fernando Figueroa, y ahí me quedé. Al poco tiempo renuncié a mis otros trabajos (tenía dos) y aquí me tienes después de más de cuarenta años, en este oficio, para mí, imposible de abandonar”.

El periodista tiene derecho a muchas cosas, menos a envejecer

—¿Cómo y cuántos años después de la fundación de Milenio, el 1 de enero de 2000 en la Ciudad de México (ya que esta asociación periodística existía desde 1974 en Nuevo León signándose como El Diario de Monterrey), llegaste a ese medio? ¿Cómo fue recibido el suplemento que diriges y cuál es el estado actual de su elaboración, refiriéndome a la clase lectora, la inmensa mayoría atenida ya a la tecnología digital?

—Después de renunciar al periódico La Crónica de Hoy en 1998, estuve casi un año en Notimex y en septiembre de 1999 Fernando Figueroa, quien trabajaba en la revista Milenio Semanal, me comentó que estaban preparando la salida de un periódico. Yo no deseaba involucrarme nuevamente en el diarismo, pero tenía la idea de revivir el suplemento ‘Medios’, que dirigí en los últimos años de El Nacional, en el que colaboraba, entre muchos otros, nuestro buen amigo Omar Raúl Martínez y tenía como editores a Fernando Mejía Barquera y a Gabriel Sosa Platas. Fui a las oficinas de la revista, en Polanco, con una carpeta con mi proyecto; me enviaron con Román Revueltas Retes, se lo presenté y no lo aceptó, pero me ofreció ser su coeditor en la sección Tendencias. Así, en octubre de 1999, ingresé al equipo que fundaría Milenio Diario. Después de unos meses, Román renunció y yo me quedé al frente de la sección. En 2003 decidí dejar el diarismo, quería hacer otra cosa y se me ocurrió proponer un suplemento cultural, tardaron en aceptarlo pero finalmente lo hicieron, de esta manera ‘Laberinto’, nombre que sugirió la editora y traductora Teresa Meneses, salió a la circulación el 22 de junio de ese 2003 con una portada dedicada a George Orwell. Desde entonces han transcurrido 22 años en los que he trabajado con absoluta libertad, que es el aire indispensable para ejercer el periodismo.

“Y, bueno, tecnológicamente muchas cosas han cambiado desde entonces; pero, como ya he dicho, considero que los valores fundamentales del periodismo prevalecen. He apostado por colaboradores con una reconocida trayectoria, pero también por jóvenes, muchos de los cuales han publicado por primera vez en el suplemento.

“Tengo la convicción de que el periodista tiene derecho a muchas cosas, menos a envejecer, a quedarse atrapado en la nostalgia. Comencé en este oficio cuando en las redacciones todavía existían las máquinas de escribir y en los talleres los textos se formaban con linotipos, he visto muchos cambios, sin embargo es necesario seguir avanzando, aprendiendo; no soy diestro en cuestiones tecnológicas, pero me rodeo de gente que sabe y me enseña para no quedarme suspirando por los viejos tiempos. De esta manera, intentamos (lo sabes bien, el periodismo es un trabajo en equipo) llegar al mayor número de lectores, cuidando el contenido y la edición del suplemento en todas las plataformas (tradicionales y digitales) sin sacrificar nada de lo que nos interesa en aras de un mayor número de likes”.

La pasión

—¿Habrá alguna diferencia, por pequeña que sea, entre el modo de pensar el periodismo de ayer y el de hoy, obviando la hechura electrónica?

—Para mí, la principal diferencia está en la pasión. A veces pienso que los periodistas de ayer eran más apasionados, vivían el periodismo con gran entusiasmo y una entrega absoluta. Eso creo, aunque tal vez esté equivocado.

Pluralidad

—No es que no tuvieran la razón en cuanto al desprecio informativo de la administración obradorista y de la disminución financiera que puso de inmediato en crisis a los jerarcas de los medios, acostumbrados a recibir caudales sustanciosas de dinero, pero los gritos y las iras que pervivieron en numerosos “críticos” descompusieron el debate afinando el discurso, sólo, en la cuestión monetaria, ¿no lo vislumbraste de tal modo en un diario tan apegado a las normas priistas y panistas, sin por ello asegurar que todos los periodistas de ese rubro mediático actuasen de manera oficial o descaradamente parcial?

—En muchos medios, y específicamente en Milenio, en el terreno de la opinión advierto una afortunadamente pluralidad de voces. Existen críticos radicales del gobierno, pero también defensores de tiempo completo del régimen, y entre estos extremos están lo que reflexionan con base en datos y dichos comprobados, analizando cifras oficiales y extraoficiales. En esa nómina están desde Diego Fernández de Cevallos hasta Epigmenio Ibarra, desde Héctor Aguilar Camín hasta Viridiana Ríos, o moneros como Rapé y Jabás. Ahí están Gerardo Esquivel y Carlos Puig, y muchos otros que hacen evidente la pluralidad que te menciono en el ámbito de la opinión.

La cultura está siempre en acción

—Siete años antes de su fallecimiento, ocurrido en 2008 en Madrid, el poeta Alejandro Aura renunció en 2001 al Instituto de Cultura de la Ciudad de México al vislumbrar el desinterés, o el desprecio que López Obrador, como jefe de Gobierno de la capital mexicana, sentía, y por tanto accionaba, por los hacedores de la cultura en el país: Aura miraba con preocupación cómo el obradorismo reducía engañosamente el presupuesto de la política cultural para darle prioridad a otros asuntos. Aura fue el primero en percatarse de esta altanería que no ha sido reparada (¡la madre de la actual secretaria de Cultura, en lugar de indagar sobre el esfuerzo de los artistas plásticos prefirió investigar, cómodamente, la vida íntima de Luis Miguel, tema del cual no se habla ahora, por supuesto!), ¿este es el permanente triste sino de la cultura en México, José Luis?

—Bueno, el libro de Claudia de Icaza, Luis Miguel, el gran solitario, es de 1994, han transcurrido 31 años desde entonces, ella fue (o es, no lo sé) una periodista de espectáculos y el tema corresponde a esa especialidad. Pero atendiendo tu pregunta, la cultura mexicana está completamente viva, tal vez no tanto la subsidiada por el oficialismo, pero existen artistas plásticos, músicos, escritores, periodistas culturales que siguen trabajando con gran entusiasmo, con o sin apoyos del gobierno, como lo has hecho tú mismo durante tantos años. La cultura está siempre en acción, con publicaciones marginales, fanzines, pequeñas compañías de teatro, editoriales independientes, radiodifusoras comunitarias, con tantas cosas que se hacen y difunden por las distintas plataformas de internet. Desde luego, tenemos que luchar porque el Estado, que no necesariamente el gobierno, destine más recursos a la creación y difusión culturales, es su obligación, pero mientras nadie se ha quedado con los brazos cruzados, y vuelvo a lo que tú mismo has hecho con publicaciones, entre tantas otras, como La Digna Metáfora, apostando siempre por una publicación cultural sin ataduras.

La vocación cultural

—El futuro de la prensa cultural, según lo visto hasta ahora, no es bonancible, ni las autoridades reparan en ella sino sólo persiguen, como es ya costumbre, finalidades propias; tú, que estás a cargo de un suplemento cultural, ¿cómo miras el destino de esta prensa?

—Creo que en parte ya he respondido esta pregunta. Pero puedo agregar que nos corresponde a los periodistas culturales demostrar el valor de nuestro trabajo, no pensar en la fuente cultural como trampolín hacia otros espacios. Esta es una vocación, Víctor, lo sabes y lo practicas, para mí no queda otro camino que hacernos indispensables por lo que hacemos, por la trascendencia de lo que publicamos, de los hechos y las voces que vamos registrando cotidianamente y que dan cuenta de que si algo puede enorgullecerse este país es de su cultura, que nunca, ni en los peores momentos, ha perdido continuidad. ![]()

Buena plática entre dos grandes periodistas culturales y editores insignes.

Gran entrevista y coincido con Fernando de Ita, otro gran periodista que nos inspiró en aquel unomásuno. Abrazo a los tres.

Dos grandes periodistas en una interesante conversación. Un orgullo conocerlos.

Excelente conversación. Mi reconocimiento para ambos.

A José Luis Martínez debo agradecerle ser uno de esos maestros que me guiaron en el periodismo, al grado de ponerme en el camino al gran Fernando Morales Ortiz, mentor y jefe inolvidable en Novedades.

Años de trabajo en los que aprendí que la escritura viene en las venas y es pasión de vida.