Agosto, 2025

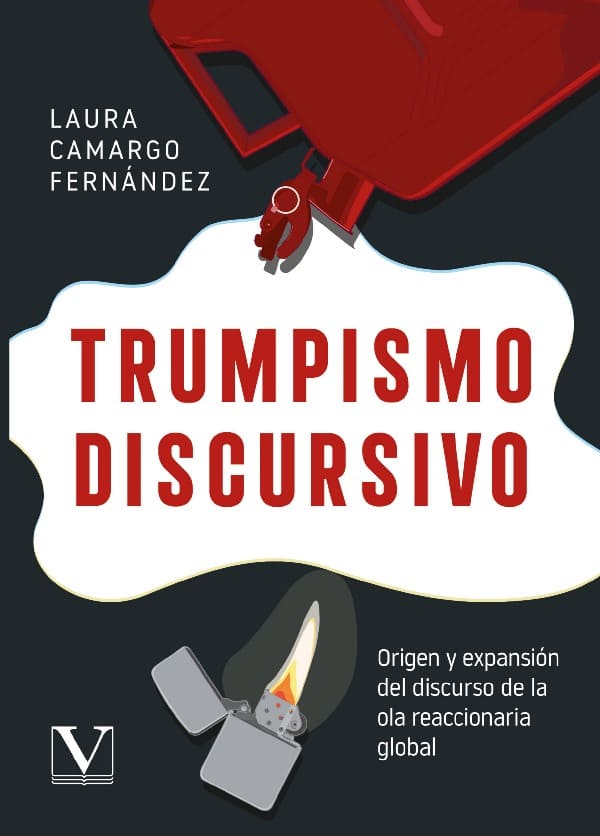

Doctora en filología hispánica, sociolingüista, analista de discurso y docente universitaria, la española Laura Camargo lleva años estudiando los discursos de la extrema derecha y sus implicaciones sobre la ideología y sobre el presente. Ahora ha puesto en circulación su más reciente libro: Trumpismo discursivo, con un subtítulo esclarecedor: Origen y expansión del discurso de la ola reaccionaria global. En la contra, apuntan los editores: “Este libro ofrece un análisis profundo y crítico del discurso de la extrema derecha actual, examinando su origen, expansión y efectos en la política global contemporánea, en donde el estilo comunicativo de Donald Trump actúa como catalizador clave”. Steven Forti ha conversado con la también activista española.

Steven Forti

La extrema derecha sigue avanzando y los sistemas democráticos están enfrentándose a un reto enorme. La segunda presidencia de Donald Trump está poniendo patas arriba el mundo tal y como lo conocíamos. Como hemos visto en las últimas semanas, la confusión, además, es muy grande. Para intentar poner un poco de orden y entender mejor qué está pasando, hablamos con la sociolingüista y analista del discurso Laura Camargo, docente en la Universitat de les Illes Balears (España).

Camargo compagina su labor de investigadora y docente con el activismo social. A finales de 2024, la editorial Verbum publicó su más reciente libro, Trumpismo discursivo / Origen y expansión del discurso de la ola reaccionaria global.

“El neoliberalismo ha mercantilizado todas las instancias de la vida”

—Empecemos por el concepto que da título a su libro: trumpismo discursivo. ¿Puede ofrecernos una definición sintética?

—Es el discurso populista de la extrema derecha global, que incorpora el componente ideológico reaccionario-autoritario y los formatos de comunicación digital con la intención de desinformar y de ganar hegemonía cultural. Cada formación política, cada líder, adapta esta forma de comunicar a sus contextos nacionales. No comunica igual, ni tendría éxito si lo hiciera, Milei en Argentina que Le Pen en Francia. La histriónica y agresiva motosierra en Francia caería mal. El discurso social-chovinista de “los franceses primero” no encajaría en el proyecto paleolibertario de Milei. Trump tiene un estilo propio de especulador inmobiliario y charlatán televisivo que conecta muy bien con capas diversas de la sociedad estadounidense. Pero, aunque hacen adaptaciones contextuales, comparten elementos comunes.

—¿Cuáles son esos elementos comunes que destacan como principales rasgos lingüísticos del trumpismo discursivo?

—Comunicativamente, estamos ante un estilo simple, directo, fluido, a veces muy coloquial, que huye de los recursos clásicos de la retórica y aborrece los tecnicismos. Sus rasgos básicos son los del discurso populista: hay un pueblo oprimido y unas élites responsables de esa opresión. Usan la narrativa de la situación de crisis que sólo un líder fuerte puede solucionar. Este discurso se articula a través del señalamiento de chivos expiatorios (el exogrupo), la victimización y la exaltación de los valores nacionales (el endogrupo), la polarización entre “malos” y “buenos”, ahora en redefinición a escala mundial, las narrativas de amenaza, las hipérboles, la banalización, los secuestros semánticos (lo ocurrido con la palabra “libertad”), la parataxis, el discurso antiestablishment y políticamente incorrecto, el negacionismo, los insultos o los rituales de lapidación y, por supuesto, el uso de bulos, más de 30.000 contabilizados en la primera presidencia de Trump y muy frecuentes en la propaganda autoritaria de la internacional ultra.

—Su trabajo subraya que las palabras importan. ¿El éxito del trumpismo discursivo demuestra pues que la extrema derecha las está utilizando mejor?

—La situación actual es mejor para que su discurso triunfe, pero no lo es el discurso en sí. Existe la tentación de querer imitar este estilo dado su éxito, pero sería un error. Es cierto que parecen estar tocando las teclas adecuadas para movilizar pasiones y conectar con un pueblo cada vez más amplio, en un contexto de crisis sistémica, desesperanza, desafección y nihilismo. El discurso populista genera esos efectos emocionales de conexión. Pero triunfa también porque el neoliberalismo ha mercantilizado todas las instancias de la vida y ha hecho de las sociedades conjuntos desconectados de individuos que luchan por la supervivencia en entornos cada vez más hostiles. Si entre el miedo y la desesperanza alguien te propone grandeza, es posible que te pares a oírle. El libro propone ir a las causas, ver por qué ese malestar neoliberal se canaliza cada vez más en términos reaccionarios y por qué el discurso autoritario recoge mejor ese malestar que el discurso de la izquierda.

“El trumpismo está matando la globalización capitalista para salvar el capital”

—Remarca en más ocasiones que el lenguaje público se ha degradado. ¿Cuándo empezó todo? ¿Y por qué?

—En el Análisis Crítico del Discurso creemos que los procesos discursivos no surgen espontáneamente y que siempre median relaciones de poder que tiene bases ideológicas. Esta crisis del lenguaje público se viene larvando desde finales del siglo XX, pero hay tres factores más recientes. En primer lugar, los efectos de la crisis económica de 2008, con la quiebra de las narrativas oficiales de la globalización feliz y del neoliberalismo progresista, que dio paso a la era del enfrentamiento comunicativo. En segundo lugar, la exacerbación del personalismo, de la espectacularización y de la mercantilización de la política. Por último, la consolidación del capitalismo digital, con la inserción total de las redes sociales en la vida diaria de millones de seres humanos en el planeta. Redes que premian los tonos altos y confrontacionales frente a los discursos de contornos más atenuados y sutiles.

—En una época marcada justamente por las nuevas tecnologías y la omnipresencia de las redes sociales, ¿hay vuelta atrás a la espectacularización de la política?

—Lo veo tan difícil como necesario. En el libro planteo la necesidad de una vuelta a la slow politics, pero también al trabajo desde abajo, a la humildad y la huida de los personalismos. La política no puede quedar en manos de empresarios con problemas con la justicia, presentadores de programas de telerrealidad, especialistas en fabricar bulos o personajes egocéntricos que buscan aumentar su fandom para vivir de la política. Tenemos una responsabilidad colectiva en todo ello. Planteo, además, que debemos aumentar la exigencia social de que las redes tengan un control y regulación. Algo similar a lo que llevan hoy las cajetillas de tabaco: “Usar X en exceso perjudica la salud”. Pero hay que ser honestos: la espectacularización de la política nació con la televisión, y con el cine, no con las redes sociales o los spin doctors. Así que lo veo realmente difícil en el corto plazo porque da réditos y mueve mucho dinero.

—Después de la crisis de 2008 se ha repetido que el modelo neoliberal estaba viviendo una crisis profunda. Se afirmó incluso que estaba muerto. Viendo lo que está pasando, entre el paleolibertarismo de Milei y el papel de la PayPal Mafia y Elon Musk, no parecería. Más bien, la percepción es que se estaba rearmando ideológicamente. ¿Qué opina al respecto?

—El neoliberalismo es una fase del capitalismo impulsada en las últimas décadas por Estados Unidos y sus satélites. Ha ido mutando y se ha ido adaptando para sobrevivir y expandir su modelo. Se vistió de ropajes progresistas cuando fue necesario, como explicó bien Nancy Fraser, y también hemos visto su versión autoritaria. Pero tenemos argumentos para pensar que viene otra mutación. Estamos en el inicio de una nueva era en la que el trumpismo representa una derivación perversa del libertarianismo ortodoxo. Matar la globalización capitalista para salvar el capital. El dólar y la propia economía estadounidense están perdiendo la batalla contra China, de ahí viene la guerra arancelaria y la imposición a Europa de mayor inversión en la industria de la guerra. Hay otro fenómeno que es novedoso: la oligarquización de la política. Antes había mediadores, pero ahora los actores económicos, los megarricos, están en la primera línea participando de manera directa en la toma de decisiones.

“El mejor cordón sanitario contra la extrema derecha es un tejido social y político sólido con ideas fuertes”

—Detengámonos un momento en Estados Unidos. En su libro explica el rol que jugó Steve Bannon en el discurso de la extrema derecha (también a nivel global, obviamente). Ahora parece que quien corta el bacalao es Musk que, además, estaría enfrentado a Bannon, que le ha insultado en más ocasiones. ¿Está cambiando algo desde el punto de vista discursivo?

—La aceleración es otro de los rasgos distintivos del cambio de época que atravesamos. En los últimos días, Musk ha salido de la corte de Trump tras las pérdidas milmillonarias de Tesla y ha criticado abiertamente los aranceles y a su ideólogo, del que ha dicho que era “más tonto que un saco de ladrillos”. En cambio, Bannon continúa con la guerra cultural desde su podcast ultra WarRoom, preguntando dónde están ahora los tecnobros y afirmando que los aranceles son, en realidad, una prueba de Trump para probar las lealtades en su entorno. Es el pensamiento de una secta. Musk y Bannon han rivalizado por ser el favorito de Trump. Han hablado mal el uno del otro. Los dos han hecho el saludo nazi en público. Pero mientras que el hombre de negocios se ha alejado en cuanto ha visto mermar su cuenta de resultados, el ideólogo continúa con su batalla cultural. Además, el discurso del Trump 2.0 ya no es el de la víctima asediada por las élites: es el del señor feudal de estilo grosero y matón que dice al mundo que los países vasallos le llaman para “besarle el culo”. Es el discurso del new sheriff in town (Vance dixit). Más duro, más cruel, más humillante con sus adversarios. De hecho, creo que su estrategia “transaccional” está mutando hacia la extorsión.

—Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo contrarrestar el trumpismo discursivo? Por ejemplo, y cortando un poco con el machete: ¿hay que dar la lucha en las redes sociales o volver a los barrios? ¿Son perspectivas excluyentes?

—Son complementarias, pero las luchas virtuales no pueden reemplazar a las luchas concretas. La balanza se desequilibró mucho de un lado y lo que no tiene raíces en la tierra acaba volatilizándose. De este error del pasado ciclo hay que sacar lecciones y ponerse manos a la obra. Como tú mismo hace unos años dijiste en Extrema derecha 2.0, hay que volver a las asociaciones, a los colectivos, a los sindicatos y —añado yo— a proyectos que tengan un programa ecosocialista y feminista de horizontes claros que supere la gestión política del capitalismo. El mejor cordón sanitario contra la extrema derecha es un tejido social y político sólido con ideas fuertes. Y el discurso para saber transmitir estas ideas va a ser fundamental en el próximo periodo.

—Al final de su libro, escribe que se debe buscar la utopía sin caer en la desesperanza. ¿Desde dónde deberíamos empezar para conseguirlo?

—Para mí el único rearme que hace falta hoy es el ideológico. La izquierda se ha ido moderando y confiando en que el capitalismo progresista podría suavizar la pulsión neoliberal autoritaria. No ha sido así. Citando a Daniel Bensaïd, comencemos desde la mitad, porque nunca se vuelve a empezar desde cero. No edulcoremos la realidad, vienen tiempos duros. Armémonos de sobriedad y paciencia. Ganemos confianza en nuestras propias fuerzas. Lo hicimos y lo volveremos a hacer. ![]()