Agosto, 2025

Dossier. Si algo ha quedado claro en la historia del ser humano es su infinita capacidad para asesinarse y exterminarse. Hace 80 años demostró de lo que era capaz de lograr: el 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, Estados Unidos lanzaba sobre Hiroshima (Japón) la primera de dos bombas atómicas. La segunda sería lanzada tres días después, esta vez sobre otra ciudad japonesa: Nagasaki. Eran las 11:02 de la mañana del 9 de agosto de 1945. Las razones que llevaron a EE.UU. a lanzar las bombas atómicas aún generan controversia. Algunos analistas consideran que fue una manera de poner un fin definitivo a la guerra y salvar vidas. Otros, en cambio, sostienen que fue una decisión inmoral e innecesaria que mató a miles de inocentes. Las consecuencias de las bombas, en todo caso, aún resuenan hoy. Como señala Agustín Rivera Hernández en el ensayo que reproducimos: “Actualmente, en la Tierra existen 4 000 cabezas nucleares listas para ser lanzadas. Esa es la gran amenaza que se cierne sobre la humanidad en estos momentos”. O como apunta María Natividad Carpintero en su texto: “No podemos ni debemos olvidar los nombres de Hiroshima y Nagasaki. Tenemos la obligación moral de recordar que fueron dos ataques catastróficos que bajo ninguna excusa pueden volver a repetirse”. También, en este dossier reproducimos un texto de Antonio Fernández Vicente sobre Claude Eatherly: él fue el encargado de supervisar que las condiciones atmosféricas fuesen aptas antes de que se lanzasen las bombas atómicas. Nunca pudo superar su participación en ese acto.

¿Qué pasó con los supervivientes después de Hiroshima y Nagasaki?

Agustín Rivera Hernández

La historia de la Segunda Guerra Mundial parece que acaba con el fin de los campos de concentración y la caída del régimen nazi. Que las bombas atómicas fueron el epílogo necesario (con o sin comillas) para la paz. Que Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas, hubo pérdidas humanas, pero no sufrieron. Esta es la imagen prefijada… que dista de la realidad.

En la primavera de 1995, quien esto escribe estudiaba tercero de Periodismo en la Universidad de Málaga. Manu Leguineche, acaso el más brillante reportero internacional español del siglo XX junto a Manuel Chaves Nogales, dio una charla y yo me fui detrás de él para preguntarle cosas sobre Japón. Estaba leyendo aquellos días Los años de la infamia y me recomendó que fuera a Hiroshima; para entonces, el 6 de agosto de hace tres décadas se cumplía el 50 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica.

Aquella cobertura, que escribí para la sección internacional del medio español Diario 16, cambió mi vida profesional. Me impactó la ausencia de rencor de los hibakusha, que etimológicamente significa “personas bombardeadas”. También escuché sus voces; esos testimonios que explicaban el momento de la explosión y lo que les afectó. Eran rostros tristes, pero no veía odio.

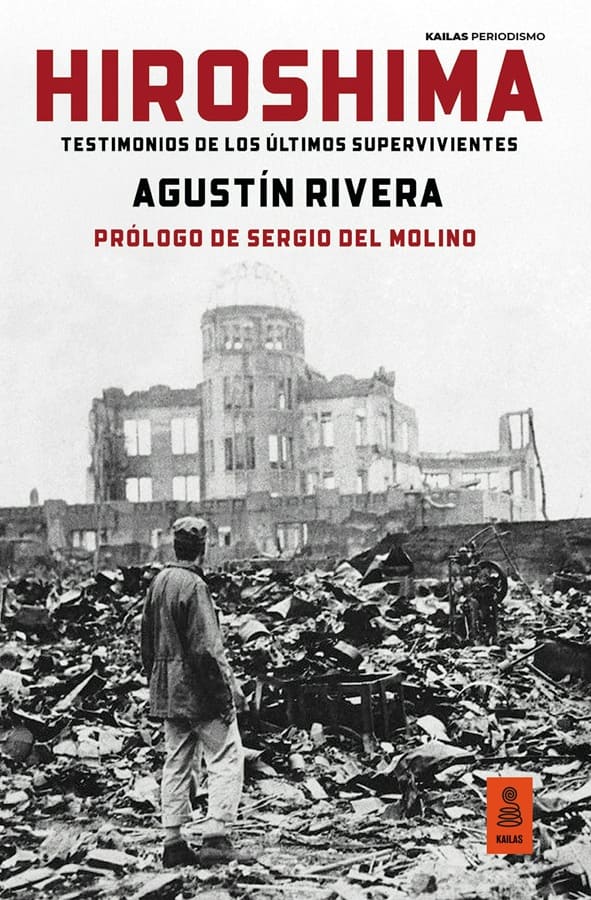

En 2023 publiqué entonces Hiroshima: testimonios de los últimos supervivientes. Ahora, en 2025, en una nueva edición que lleva prólogo del periodista y escritor Sergio del Molino y un epílogo con la cobertura que hice en Oslo del Premio Nobel de la Paz para la organización japonesa Nihon Hidankyo, compuesta por hibakusha, reivindico el valor de los testigos, del factor humano, de conocer las vidas de las personas que sufrieron.

El estigma

¿Cuántos hibakusha siguen vivos? Por primera vez son menos de 100 000: 99 130 personas. Su edad media es de 86,13 años, según datos publicados el pasado julio por el Ministerio de Bienestar japonés.

Aunque esta cifra parece abultada, no lo es tanto si se tienen en cuenta diversos factores. Por un lado, muchos tienen problemas mentales —demencia o alzhéimer— y no pueden contar su experiencia. Por otro, la gran mayoría no quiere hablar del momento de la explosión e incluso ni sus amigos más cercanos saben que son hibakusha. No lo dijeron porque hubiesen sufrido un estigma si reconocían que eran supervivientes. Además, comentarlo dificultaba conseguir un empleo y parejas e hijos por el miedo a que la descendencia naciera con algún tipo de secuelas físicas. Todavía no son muchos los que quieren relatar la experiencia.

Por eso es digno de mención el testimonio de gente como Takako Gokan. Cuarenta años después de la explosión atómica estaba con Sekiko, su hija, en un baño termal japonés cuando se dio cuenta de que la gente miraba sus quemaduras en brazos, vientre y piernas. Sekiko la tapó rápido con una toalla. Aunque ya estaba a salvo de las miradas y los comentarios, Takako decidió en ese momento que no iba a ocultar que era una superviviente. “Los niños pueden ser crueles”, me contó Takako, rememorando su infancia. “Algunos no entendían cómo podía estar bien si mis padres habían muerto. Ser huérfana estaba mal visto”.

Pasado y futuro de la bomba

El testimonio de los hibakusha resulta clave para conocer, 80 años después del bombardeo sobre la ciudad de Hiroshima, qué pasó aquel día de agosto a las 8:15 horas.

El avión Enola Gay lanzó Little Boy, la bomba que provocó la muerte inmediata de 70 000 personas, un número que ascendió a 140 000 a finales de ese año. Hasta aquel momento, Hiroshima tenía una población de 245 000 habitantes y su vida cotidiana era normal. Los efectos de la radiación, la llamada lluvia negra, se comenzaron a percibir desde esa misma tarde.

Nagasaki, la gran olvidada, fue la receptora de la segunda bomba atómica, pero no era la primera candidata tras Hiroshima; Kokura iba a ser el destino original. Fat Man, como se llamaba el explosivo atómico, cayó en paracaídas, como si lo hubieran disparado con una pistola con silenciador, sin prisa, desde el avión estadounidense llamado Bock’s Car hasta el objetivo. El viaje infernal duró 47 segundos. La bomba erró: explotó a quinientos metros de altura y tres kilómetros más tierra adentro de lo previsto, en parte debido al tiempo. En Hiroshima se había arrojado sin paracaídas.

Antes de todo esto, con una población diezmada y después de que Estados Unidos hubiera bombardeado Tokio, Japón estaba a punto de rendirse. Pero en ese momento, la nación americana y la Unión Soviética se encontraban inmersas en la siguiente pantalla. En realidad se estaban repartiendo el tablero geopolítico de la posguerra.

Las bombas atómicas no eran inevitables. Barton J. Bernstein, catedrático de Historia de la Universidad de Stanford, señala que, basándose en las memorias de posguerra del almirante William Leahy y del general Dwight D. Eisenhower, entre otros, comenzaron a surgir dudas acerca de su empleo en la guerra:

“Con el paso de los años, los estadounidenses se enteraron de que las bombas, de acuerdo con cálculos militares de alto nivel hechos en junio y julio de 1945, no habrían salvado probablemente medio millón de vidas en las invasiones, como Truman mantuvo a veces después de Nagasaki, sino menos de 50 000”.

Tampoco se calibró el impacto que iban a tener los artefactos en la vida de los habitantes de Hiroshima y Nagasaki. El término hibakusha tardó cinco o diez años en empezar a oírse. La prensa no publicaba mucha información sobre ellos, así que los ciudadanos no conocían demasiado lo que había ocurrido.

Hasta 1957 no hubo ningún tipo de apoyo para los supervivientes. Se siguieron las instrucciones que ordenaba Estados Unidos (que ocupó el país desde el final de la guerra hasta 1952) y el Gobierno japonés tampoco les prestó demasiada atención. Hoy tienen derecho a un chequeo médico dos veces al año. También han conseguido un apoyo económico, que depende del tipo de enfermedad, de entre 30 000 y 100 000 yenes.

En 1967, el psiquiatra estadounidense Robert Jay Lifton publicó Muerte en vida: sobrevivientes de Hiroshima, una obra clave que profundiza en el aspecto mental de quienes vivieron para contar la bomba, un asunto muy poco tratado hasta ese momento. Él fue quien acuñó el término que identificaba el “adormecimiento psíquico” que padecieron los hibakusha. Sostuvo que emplear bombas atómicas no era necesario:

“Japón estaba totalmente devastado. Habíamos bombardeado todas las ciudades importantes con armas convencionales. Y como saben, murieron más personas en los ataques a Tokio que en Hiroshima. En mi opinión, no era necesario usar armas nucleares para terminar la guerra”.

El escritor y Premio Nobel de Literatura japonés Kenzaburō Ōe, en Cuadernos de Hiroshima, dice: “Vi cosas en Hiroshima que tenían mucha relación con la peor de las humillaciones, pero, por primera vez en mi vida, allí conocí a la gente más digna”.

Actualmente, en la Tierra existen 4 000 cabezas nucleares listas para ser lanzadas. Esa es la gran amenaza que se cierne sobre la humanidad en estos momentos. Los hibakusha conocen mejor que nadie este peligro. Y les duele recordar. Las segundas y terceras generaciones de supervivientes, los hijos y los nietos de Hiroshima, están continuando el testigo de sus mayores y advirtiéndolo.

Por eso conviene recordar la cultura que conforma, de una manera clara, la identidad de las dos ciudades bombardeadas, convertidas ahora en emblemas del pacifismo internacional. Como dice el cenotafio del Parque de la Paz de Hiroshima: “No repetiremos el error”. ![]()

▪️◾▪️

Nunca más Nagasaki: el lanzamiento de la segunda bomba atómica

María Natividad Carpintero Santamaría

Los días 6 y 9 de agosto se conmemora el aniversario del bombardeo atómico sobre Japón que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado más trágico de la historia de la humanidad. Desde aquel momento las bombas nucleares han condicionado definitivamente las relaciones políticas internacionales.

En 1995 tuve la oportunidad de asistir al 50 aniversario de este evento en Hiroshima, invitada por la Conferencia Pugwash, cuyo director, el profesor Joseph Robtlat, recibió en nombre de Pugwash el Premio Nobel de la Paz ese mismo año.

En 2024 este mismo galardón fue entregado a Shigemitsu Tanaka, representante de Nihon Hidankyo (Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómicas y de Hidrógeno). Tanaka era una víctima superviviente —hibakusha— del bombardeo sobre Nagasaki.

Ahora se cumplen 80 años de este capítulo histórico que no podemos ni debemos olvidar.

La primera decisión

El 31 de mayo de 1945, y tras la rendición incondicional de Alemania, ocurrida el 8 de mayo, el presidente norteamericano Harry S. Truman tomó la decisión de lanzar sobre Japón, sin previo aviso, las dos bombas atómicas que habían sido desarrolladas en el Proyecto Manhattan: el Little Boy de uranio y el Fat Man de plutonio.

El Comité Especial de Objetivos reunido en Washington seleccionó las siguientes ciudades japonesas como blanco preferente: Hiroshima, Kokura, Niigata y Kioto, todas ellas de gran valor militar por sus fábricas de armamento y materiales estratégicos.

Con el bombardeo atómico se pretendía reducir el número de víctimas humanas, pues la destrucción de Tokio con bombas incendiarias, ocurrida el 10 de marzo de ese mismo año, había causado entre 80 000 y 100 000 fallecidos. Por otro lado, y aunque las cifras precisas son difíciles de establecer, la mayoría de las fuentes históricas coinciden en que en la sangría de las batallas de Okinawa e Iwo Jima murieron cerca de 110 000 soldados japoneses y en el ejército norteamericano se produjeron 72 000 bajas, de las cuales 12 500 fueron muertos o desaparecidos en combate.

Asimismo, el gobierno norteamericano había calculado que si se continuaba con la guerra, los costes económicos que supondría bloquear a Japón por mar y los bombardeos masivos que tendrían que hacer, junto con una invasión por tierra al mismo tiempo, elevarían significativamente el gasto militar.

La segunda ciudad

Tras el bombardeo de Hiroshima el 6 de agosto de 1945, el Gobierno de Estados Unidos lanzó la segunda bomba atómica. Una de las razones de este segundo ataque fue que no se había producido la rendición de Japón en los dos días siguientes. Otra, que ya lo tenían previsto.

El lanzamiento de la bomba de plutonio, que había sido probada previamente el 16 de julio de ese año en el desierto de Alamogordo en Nuevo México, se llevó a cabo entre serias complicaciones de planificación y previsiones atmosféricas.

La patrulla estaba formada por cinco B-29: el B-29 Bockscar cargado con el Fat Man, dos aviones para reconocimiento y otros dos para la comunicación de datos atmosféricos. Kokura sería el objetivo.

El 9 de agosto de 1945, al sobrevolar la ciudad la hallaron cubierta de niebla. Esto hizo que el B-29 se desviara hacia Nagasaki, ciudad que no estaba inicialmente considerada objetivo inicial preferente. La razón es confusa y en armonía con los contratiempos que se dieron desde el primer momento. ¿Problemas de transmisión de comunicaciones por radio ante una situación inesperada? ¿Problemas con el combustible del Bockscar? ¿Factor humano? No lo sabemos.

Nagasaki no tenía visibilidad total tampoco, pero sí podía verse entre nubes. La bomba Fat Man explosionó a las 11:02 horas a 500 metros sobre la zona norte de la ciudad, en Matsuyama-machi, y su potencia fue estimada en 18 kilotones.

La compleja topografía de la ciudad, situada en una región montañosa, confinó la fuerza de la explosión a un ámbito unidireccional que destruyó un 30 % de los edificios, con unas áreas más severamente dañadas que otras. Tres días antes, en Hiroshima, la bomba había explosionado de forma diferente, ya que al hallarse sobre una meseta la destrucción de la ciudad fue casi isótropica, es decir, igual en todas las direcciones, llevándose por delante más del 70 % de la ciudad.

En Nagasaki la bomba consiguió en pocos minutos un resultado devastador. La onda térmica, la onda de choque y la radiación inicial hicieron que el establecimiento del número de víctimas fuera altamente dificultoso. En 1989 la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear hizo público un informe en el que hacía la siguiente valoración del bombardeo: 73 884 fallecidos, 74 909 heridos, 120 820 personas sin hogar, 18 409 casas dañadas, 11 574 casas totalmente quemadas, 1 326 casas totalmente destruidas y 5 509 casas parcialmente destruidas.

El daño que causaron las bombas atómicas no se cuantificó por el número de víctimas sino por el fenómeno destructivo de la radiación.

El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito hizo oír su voz por radio, comunicando a su pueblo que Japón presentaba su rendición incondicional y aceptaba las cláusulas de la Declaración de Postdam. El anuncio tuvo un gran impacto psicológico en la población, que por vez primera oía su voz, lo que le daba una dimensión humana a un emperador que perdía su ancestral divinidad.

Algunos miembros de las Fuerzas Armadas, aviadores, oficiales y jefes de la Marina Imperial reaccionaron a este anuncio con el suicidio. Entre ellos, el almirante Takijiro Onishi que con su propia espada se hizo el seppuku o harakiri —el suicidio ritual vinculado con la doctrina del Bushido—, siguiendo el código ético de los samuráis para morir con honor.

El 2 de septiembre de 1945, el ministro de Asuntos Exteriores japonés Mamoru Shigemitsu, actuando en nombre del emperador, del Gobierno Imperial y del Cuartel General Imperial, firmó los protocolos de la rendición en el acorazado norteamericano Missouri.

El bombardeo atómico sobre Japón inició un desarrollo masivo de armas nucleares. Sin embargo, no podemos ni debemos olvidar los nombres de Hiroshima y Nagasaki. Tenemos la obligación moral de recordar que fueron dos ataques catastróficos que bajo ninguna excusa pueden volver a repetirse.

De hacerlo, el impresionante avance científico y tecnológico de las actuales armas nucleares daría como resultado que no quedarían ni vencedores ni vencidos. ![]()

▪️◾▪️

La conciencia del piloto de Hiroshima

Antonio Fernández Vicente

Sin conciencia moral no hay humanidad posible. Era lo que nos mostraba el cuento “William Wilson”, de Edgar Allan Poe. Cada vez que Wilson se disponía a cometer un acto inmoral, aparecía inesperadamente otro William Wilson, la personificación de su conciencia, para impedirlo con un “susurro apenas perceptible”.

Pero la conciencia moral pide siempre un alto precio. Así lo demuestra la historia de Claude Eatherly, piloto del Straight Flush, encargado de asegurar que las condiciones climatológicas fueran las adecuadas en la misión del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. Dio la señal de “adelante” al bombardero Enola Gay y cumplió con su deber de soldado.

Los susurros de Hiroshima

Sin embargo, limitarse a obedecer no le eximió de escuchar los susurros de la conciencia. No dejó de imaginar el infierno que había ayudado a causar al obedecer aquellas órdenes. ¿Cómo se podría permanecer impasible ante tal barbarie? Lo extraño hubiese sido dormir el sueño de los justos.

En sus pesadillas, una voz interior le recordaba el horror de masacrar a ochenta mil personas en un instante. En los días y meses que siguieron, la tormenta de fuego que abrasó la ciudad y las radiaciones causaron atroces sufrimientos a decenas de miles de personas. ¿Cómo podría Eatherly sortear la angustia de su responsabilidad? ¿Cómo alejar de su pensamiento las espantosas imágenes de millares de cuerpos desgarrados por el fuego?

En Japón, los supervivientes de la bomba atómica fueron estigmatizados, discriminados porque se creía que la radiación era contagiosa. Se les llamaba hibakusha y estaban afectados por desfiguraciones físicas, mutilaciones y enfermedades provenientes de la radiación como el cáncer. Para empeorar las cosas, la lluvia negra extendía las partículas radiactivas y, dada la escasez de agua, los desesperados supervivientes abrían sus bocas al cielo para saciar la sed.

La obediencia ciega

En ocasiones, el deber es el deber. Y los susurros de la conciencia se silencian cuando se hallan justificaciones, por malintencionadas que sean. Podríamos decirnos “simplemente cumplía órdenes, luego no soy responsable”. O “era imposible actuar de otro modo” y “el fin justifica los medios”. Son mecanismos para atenuar la tensión psicológica llamada disonancia cognitiva, es decir, el malestar que sentimos porque lo que hacemos contradice nuestras creencias y valores morales.

La obediencia ciega nos descarga de la responsabilidad moral de nuestros actos. Es como tomar un tranquilizante que anestesia la conciencia y nos vuelve insensibles al dolor ajeno. Acabamos convertidos en meras piezas de un gran engranaje, como advertía el escritor Ernesto Sábato. Y una pieza intercambiable no debe tener conciencia moral sino, sencillamente, funcionar como un autómata.

Elogio de la mala conciencia

La tragedia de Eatherly fue que no pudo mirar para otro lado y dejar de ser humano. Se enfrentó a sus demonios y a su culpa. No se dejó narcotizar por los subterfugios acostumbrados para limpiar la conciencia.

El precio que pagó fue una vida atormentada por la mala conciencia. Su anomalía fue conservar la humanidad y no buscar refugio en el autoengaño. Durante años cometió delitos inexplicables atormentado por la culpa, como robar en comercios sin llevarse el dinero. Lo que buscaba era reafirmar su responsabilidad moral. Intentó suicidarse en varias ocasiones y pasó por correccionales e instituciones mentales militares como la de Waco, en Texas.

La poeta Wislawa Szymborska tituló uno de sus poemas Elogio de la mala conciencia de uno mismo. Permítanme que por su belleza y sabiduría lo cite in extenso:

El ratonero no tiene nada que reprocharse.

Los escrúpulos le son ajenos a la pantera negra.

No dudan de lo apropiado de sus actos las pirañas.

El crótalo se acepta sin complejos a sí mismo.

No existe un chacal autocrítico.

El tábano, la langosta, la tenia y el caimán

viven como viven y así están satisfechos.

Cien kilos pesa el corazón de la orca,

pero en otro sentido es ligero.

No hay nada más bestial

que una conciencia limpia

en el tercer planeta del Sol.

La moral decadente

Podemos trucar el espejo para que no muestre nuestras miserias y desviar la mirada, de modo que las infamias se abismen en el pozo del olvido. Que sea el retrato de Dorian Gray, tal y como escribió Oscar Wilde, el que guarde en secreto el testimonio de nuestras vilezas y no mostremos a los otros más que la fingida belleza de una conciencia maquillada.

El escritor Robert Jungk observó que el caso Eatherly ponía al descubierto la hipócrita y decadente moral de su época: “La bondad es considerada una ingenuidad; la integridad, una estupidez; la compasión, una debilidad; el amor al prójimo, un signo de demencia”.

El dolor moral de Eatherly se consideraba poco menos que una traición, puesto que desenmascaraba las miserias de su tiempo. Durante su estancia forzosa en el psiquiátrico de Waco mantuvo correspondencia con el filósofo Gunther Anders. Era una especie de terapia en la que ambos, activistas del pacifismo, mostraban sus inquietudes ante la amenaza nuclear. En una de sus cartas, Eatherly escribió: “La sociedad no puede aceptar mi culpa sin reconocer simultáneamente en sí misma una culpa mucho mayor”.

Los ecos de Hiroshima

A su manera, Eatherly también fue una de las víctimas de la locura belicista, el verdugo convertido en otra víctima más del delirio suicida de la guerra. El filósofo pacifista Bertrand Russell escribió con sobrada razón: “Cada individuo que sufre en el mundo representa un fallo de la cordura humana y de la humanidad común”.

En el cuento de Poe, William Wilson da muerte a su propia conciencia. Justo antes de morir, el otro Wilson, su espejo moral, le susurra:

“Has vencido y me entrego. Pero también tú estás muerto desde ahora… muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. ¡En mí existías… y al matarme, ve en esta imagen, que es la tuya, cómo te has asesinado a ti mismo!”

Resonaban en la atormentada mente de Eatherly los estridentes susurros de su conciencia, del otro Eatherly, los infernales ecos de Hiroshima imaginados por el compositor Krzysztof Penderecki. ![]()