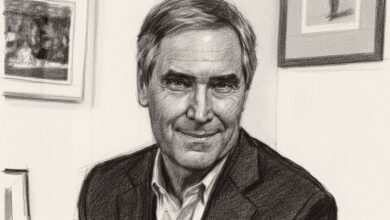

El aire de la plaza

Abril, 2025

Lo dice Pablo Fernández Christlieb y lo dice bien: la plaza es un pensamiento: el de la sociedad: es el lugar de la mente colectiva. Pero no se nota porque toda la gente anda ocupada con sus mentecitas individuales y sus preocupaciones del día. Desde los griegos, el cerebro que tiene la sociedad no está hecho de neuronas, sino de plaza. Ahora las plazas son comerciales. Y el pensamiento que se hace ahí también es así.

La plaza es un pensamiento: el de la sociedad: es el lugar de la mente colectiva. Pero no se nota porque toda la gente anda ocupada con sus mentecitas individuales y sus preocupaciones del día. Desde los griegos y los romanos, y el medievo y la colonia, el cerebro que tiene la sociedad no está hecho de neuronas, sino de plaza. Ahora las plazas son comerciales.

Y el pensamiento que se hace ahí también es así. Las ocurrencias, planes, métodos, que todos tienen, en suma el sentido común, no se hace, como suponen los ideologizados, con discursos y consignas, ni con noticias y anuncios, ni con hábitos y costumbres, ni con ejemplos y películas, sino que se respira, como el aire, que es algo que sirve para vivir y que se hace sin querer: uno pasa por la plaza, y mientras va pensando en otra cosa, el pensamiento de la sociedad lo envuelve y se le mete por los poros y lo habita; y luego, sin saber ni cómo ya todas sus ideas sobre la vida y el mundo son de sentido común y son las mismas para el resto de la gente que anduvo por la plaza.

Hanna Arendt dice que el sentido común es el principio de realidad, es decir, lo que nos hace distinguir la realidad de la fantasía, pero esto es porque el sentido común es lo que no se nota que sea un pensamiento, sino que parece que es directamente la realidad, o sea, que no es que así sea el pensamiento, sino que así son las cosas: es una idea que parece que no es una idea, sino la pura y mera realidad, obvia y evidente, cruda y material, y por lo tanto, la misma para todos. Y ése es el pensamiento colectivo, el que nos hace imaginar y querer las mismas obviedades que todos creen que es la realidad.

La gente entra en la plaza, y se está ahí un rato y desayuna o nada más la cruza de paso para otro lado, sin fijarse mayormente en nada, ni en lo que venden ni en los vendedores ni en las edecanes, porque todo lo que hay allí no es nada fuera de lo normal (sería fuera de lo normal que se encontrara algún pobre: será que los pobres ya no son reales), sino solamente gente, como uno, así, normal, siempre con ropa aproximadamente actual caminando por el pasillo, sentada en algún restaurante de los que hay tantos con terracita con vista a la plaza, no muy emocionada, sin grandes alegrías ni penas como no sean las de siempre de poca monta, con la cara indiferente, que es lo cool, y hasta un poco aburrida, “decadente”, como les gusta. Todos los looks y outfits son como deben ser, todas las camisas están lavadas, todos mordisquean un croissant o le dan un traguito a su café sin muchas ganas, y dan las gracias a la mesera automáticamente como si se las dieran a una máquina expendedora. El sentido común de las plazas comerciales es cool y decadente. Y por lo mismo, en general se respira la sensación de que nada cuesta o por lo menos sí le alcanza o por lo menos no es cuestión de dinero; por eso se arrebatan cortésmente la cuenta del desayuno.

En suma, nada en qué fijarse ni de qué asombrarse, porque esto no es un fenómeno que demande explicación: es sólo la realidad y la normalidad. Y ahí está justamente el pensamiento de la sociedad que a todos atraviesa y del que nadie se entera, pero lo que de verdad sucede es que, entre todas las cosas que nadie ve pero todos habitan, por ejemplo el brillo que rebota de los pisos limpiecitos, las miradas mutuas que juegan a las escondidillas, el susurro sordo de miles de letreros y letreritos, el entrechoque chisporroteante de todos los colores habidos y por haber, la reverberación de los movimientos rápidos o lentos o estáticos que revolotean por todos lados, la iluminación sonriente como de día sea mañana tarde o noche, el tumbo de músicas voces y tacones, el zumbido de los perfumes y las temperaturas y los sabores, el techo altísimo, los empleados invisibles, los basureros y los guardias de seguridad y las plantitas bobas, y etcétera y etcétera y etcétera, se va generando una especie de vibración que tiembla en el aire, que no es ninguna cosa y no está en ninguna parte, y no es una percepción ni una palabra, pero sí es un pensamiento que se respira sin que uno se entere, y por ende no es posible ni saber que existe, ni verlo ni tocarlo, sino que parece simplemente la realidad sin más, pero que lo que emite y expresa, este pensamiento, es que el mundo y la vida, todo, está hecho de dinero, que es una suerte de fluido o de corriente eléctrica que va circulando por las venas del aire, y que da la impresión que lo normal es tenerlo porque es obvio y de sentido común y a la gente le brota de las bolsas y las carteras.

Y todos están fingiendo, con su cara de tedio chic que no se da cuenta de cuánto fue la cuenta ni a cómo estuvo el tarjetazo, ya que es de vida o muerte estar ahí; porque, como dice Zygmunt Bauman, los que no son consumidores ya no son ni siquiera seres humanos. Y entonces, al dinero, que es lo que le permite a uno parecer como todos los demás —que tampoco lo son—, hay que ir a buscarlo fuera de la plaza, donde nadie lo vea, y sudar por él cuando nadie lo vea, y angustiarse cuando nadie lo vea, y ser anormal cuando nadie lo vea, porque esto ya es un problema de su mentecita individual, que se acalla como un secreto porque no es cosa de andarlo mostrando dentro de la plaza comercial del sentido común del pensamiento colectivo de la sociedad. ![]()