Abril, 2025

Fue admirado y vilipendiado a partes iguales. No tanto por su obra narrativa —la cual fue, en su mayoría, celebrada— sino por sus artículos de opinión, sus ensayos políticos: por su postura ideológica. Y es que, luego de simpatizar con el comunismo en su juventud, trazó su propio camino como pensador político conservador, algo que desconcertaba (y hasta irritaba) a los miles de admiradores de sus novelas. Como señala Diego E. Barros en este obituario: Mario Vargas Llosa cometió el peor error que un intelectual puede cometer: convertirse no tanto en respetable como en respetado por el poder, que no escatimó esfuerzos en mimarlo.

Diego E. Barros

A Mario Vargas Llosa (Perú, 1936-2025) le gustaban tres cosas: la literatura, vivir bien y las mujeres. No necesariamente en este orden. Fue bendecido con un don para lo primero, siendo probablemente el escritor mejor dotado de su generación, y pasó toda su vida demostrando su buen hacer para alcanzar las cimas de la existencia placentera y las relaciones con el otro sexo, algo que en sí mismo constituye un talento nada desdeñable. La muerte del escritor, anunciada en un escueto comunicado por sus hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana en la noche del pasado domingo en Lima, supone el adiós al último representante de eso que se dio en llamar boom latinoamericano y que tuvo mucho más de etiqueta comercial marca de la barcelonesa casa Seix Barral y la poderosa agente literaria Carmen Balcells, que de movimiento o generación literaria propiamente dichos. Y eso pese a que cualquier estudiante de literatura se conoce al dedillo una nómina que completan nombres como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, José Donoso y Julio Cortázar —junto a múltiples apéndices previos (Juan Rulfo o Jorge Luis Borges) o posteriores (Alfredo Bryce Echenique, Manuel Puig, o Severo Sarduy, por citar algunos).

Autor de algunas de las novelas más importantes escritas en español durante el pasado siglo, Vargas Llosa, Varguitas, ayudó, junto a su amigo-enemigo Gabriel García Márquez, a colocar a Latinoamérica en el mapa. Una suerte de segundo (mal llamado) descubrimiento, esta vez literario, desde Barcelona y con ecos que resonaron en París, Londres y Nueva York. La década de los sesenta se inauguró con la entrada de los barbudos de Fidel en La Habana y el mundo se preguntaba qué diablos estaba ocurriendo en el continente. El porqué de cómo se había llegado hasta allí y de buena parte de lo que aún estaba por venir puede rastrearse sobre todo en voluminosas y magistrales novelas como Conversación en La Catedral y La guerra del fin del mundo. Esta última, publicada en 1981, sería para muchos el giro definitivo en una carrera que desde entonces dio la sensación de importar mucho más en Europa que en su Latinoamérica natal. Al fin y al cabo, ahí, muchos escritores no hacían otra cosa que intentar sacudirse de encima todo lo relacionado con el mencionado boom y su hijo bastardo, un realismo mágico que Vargas Llosa nunca cultivó. Había sido antes una primera novela sobresaliente, La ciudad y los perros, publicada en 1963 y galardonada con el Premio Biblioteca Breve, la que le abría las puertas a una carrera de escritor regada por un talento inconmensurable pero también por el olfato de Balcells.

Fue Vargas Llosa un escritor total y uno de los máximos exponentes de lo que los franceses denominan intelectual público, en muchas ocasiones más público que intelectual. Hasta tal punto encarnó este papel que cometió el peor error que un intelectual puede cometer: convertirse no tanto en respetable como en respetado por el poder, que no escatimó esfuerzos en mimarlo. Y él se dejó querer; de manera excesiva, casi obscena. Vargas Llosa fue coleccionista de todos los premios literarios habidos, desde el Cervantes al Nobel pasando por el Princesa de Asturias, el Rómulo Gallegos y hasta el Planeta (quizás una mácula en su currículum). Mario Vargas Llosa fue también, y por derecho propio, miembro de la Real Academia Española (sillón L), en la que ingresó en 1996 con un discurso sobre Azorín al que respondió otro ilustre Nobel, Camilo José Cela.

En noviembre de 2021, el peruano convertido en español desde 1993 (también tenía la nacionalidad dominicana desde 2023), alcanzó quizá su cima más preciada: convertirse en uno de los “inmortales” de la Académie Française. Él, que no había escrito una sola línea en esa lengua, fue el primer afrancesado, heredero y aprendiz de Flaubert y discípulo desencantado de Jean Paul Sartre. Cuentan los mentideros que trabajaba precisamente en un ensayo sobre la obra del controvertido filósofo galo que ya nunca verá la luz. “Yo aspiraba secretamente a ser un escritor francés”, dijo en febrero de 2023 en su discurso de ingreso en una ceremonia a la que acudió un ya caído en desgracia rey Juan Carlos, al que le unía una estrecha amistad. (El poder y la erótica, una vez más, de la mano).

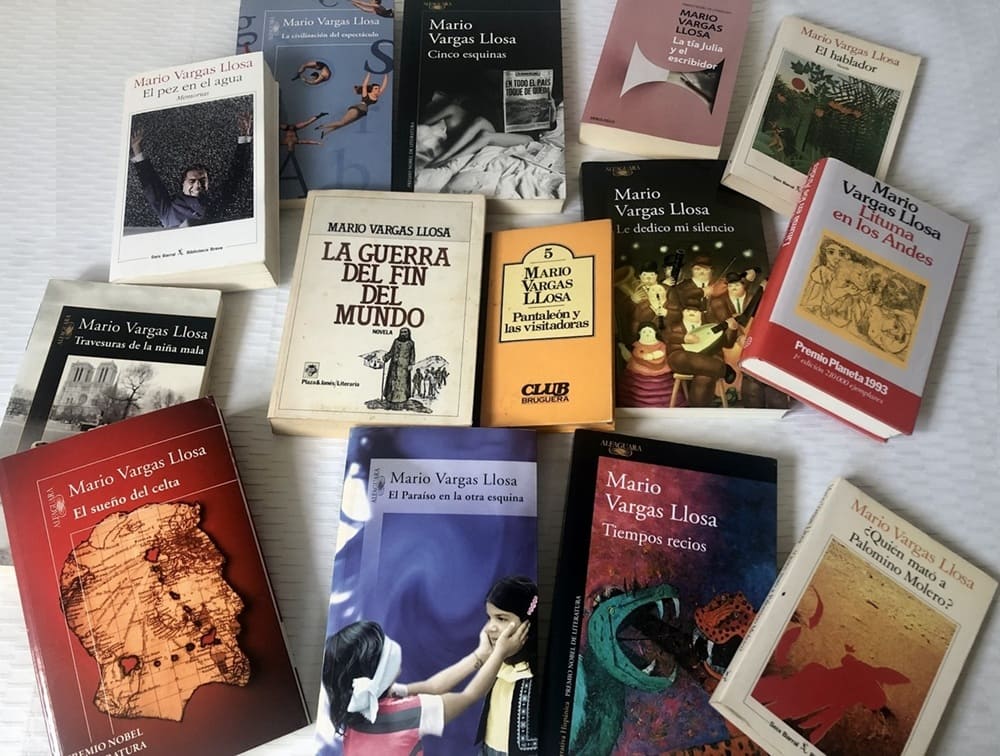

Vargas Llosa, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Novelista excepcional el primero, ensayista y comentarista político el segundo, que se prodigó en varios libros y en cientos de columnas periodísticas (mantuvo una columna quincenal en El País desde 1990 a 2023). Si su narrativa fue sobre todo una reflexión sobre el poder, la violencia (sus mejores novelas) y la erótica (Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, Los cuadernos de don Rigoberto, o Travesuras de la niña mala), su ensayística acabó por poner en evidencia las contradicciones del personaje. Sus novelas radiografían los orígenes de la violencia política en América Latina desde el siglo XIX. Leídas hoy destrozan en buena medida unas posiciones políticas que, bajo una supuesta defensa inquebrantable de la libertad y la democracia, no han hecho más que coquetear, especialmente en los últimos años, con aquellos líderes que las amenazan o directamente las coartan. Desde el golpista Jair Bolsonaro en Brasil al que dijo preferir antes que a Lula, hasta el pinochetista José Antonio Kast en Chile, pasando por el trumpismo cuqui, aseado y castizo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sí criticó, sin embargo, al pater familias, Donald Trump, al que llegó a calificar de “payaso”. Probablemente a Vargas Llosa le disgustaban más sus formas que sus políticas, si es que el presidente de EE. UU. tiene alguna que no sea él mismo y su propio beneficio personal. No escatimó elogios sin embargo hacia Margaret Thatcher, a cuyo funeral llegó a enviar flores, gesto este que dice más que ningún otro de sus afinidades y que nos vuelve a recordar que el genio literario no tiene que ir parejo a un mínimo estándar ético.

La nómina de compañías políticas cuestionables es larga en un escritor que, como muchos otros de sus colegas latinoamericanos, también cruzó la línea para convertirse, él mismo, en político. Después de décadas residiendo en el extranjero (Barcelona, Londres, París) regresó a su país natal para tratar de presidirlo. Un país que, según sus propias palabras, quería “cambiar”. En 1990 fue derrotado en las urnas por Alberto Fujimori, quien a la larga acabaría por seguir otra tradición latinoamericana: engrosar la nómina de dictadorzuelos que no querían, pero.

Nunca sabremos si el déspota ilustrado que Vargas Llosa llevaba dentro, y que a duras penas lograba esconder (no es tan importante votar como hacerlo bien, llegó a decir, sin rubor ni ocultar a qué se refería con “votar bien”) habría seguido esa costumbre de haber ganado aquellas elecciones. Fue quizás aquel el momento en que se jodió Varguitas. El problema no fue tanto que este quisiera “cambiar” su país, como que lo que parecía no gustarle era precisamente lo que su país era. En esa dicotomía martiana entre el hombre natural y el letrado artificial, Vargas Llosa era sin lugar a dudas lo segundo, incluso a su pesar.

Nunca llegó a superar aquel episodio del que da buena cuenta en sus memorias, El pez en el agua, publicadas tres años después de su malograda carrera presidencial. Esa herida ocupa los capítulos pares de un largo relato que el autor completa en los impares con la educación literaria y sentimental. Un libro entretenidísimo. Aunque quizás Varguitas se había jodido mucho antes, puede que en 1971, a raíz del caso Padilla, inicio del distanciamiento de muchos intelectuales coetáneos con la revolución cubana y el comunismo, y puñal lanzado directamente al corazón de aquella nómina del boom. Sería a partir de entonces cuando Varguitas redujo su progresismo a los límites únicos de la moral personal, entregándose a ese conservadurismo económico que ya entonces empezaba a prostituir la palabra libertad y sus derivadas.

En cualquier caso, sus lectores ganaríamos un nuevo puñado de novelas más entre las que destacaron sobremanera La fiesta del Chivo (2000), su contribución a otra tradición literaria latinoamericana: la novela del dictador, que Vargas Llosa dedicó al dominicano Rafael Leónidas Trujillo (cuyos descendientes encontrarían refugio en la España de la jet set marbellí). También, por supuesto, El sueño del celta (2010), sobre los horrores del colonialismo cauchero a ambos lados del Atlántico. Sería Tiempos recios, publicada en 2019, su última novela destacada, una especie de vuelta al origen de su narrativa: la intervención de la CIA para derrocar —en 1954 y con falsas acusaciones de ser, oh sorpresa, comunista— el Gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala. Es precisamente al final de esta obra donde el Vargas Llosa / Mr. Hyde se vuelve a comer al Vargas Llosa / Dr. Jekyll para sacar a relucir su acérrimo anticastrismo y de alguna forma sugerir que si bien las intervenciones estadounidenses en el continente hicieron más mal que bien, casi mejor estas que haber permitido que el proyecto revolucionario cubano se hubiera extendido.

Antes, había entregado al público una novela impropia de su genio, Cinco esquinas; tan mala que me gusta fantasear con la idea de que fue escrita a cuatro manos con Isabel Preysler, la reina del papel cuché, a la que se unió en 2015 cuando el Nobel ya contaba 79 años. Una relación tan inverosímil como propia del seductor bon vivant que siempre fue. Rompieron con escándalo incluido en diciembre de 2022 y, entre acusaciones cruzadas, el escritor volvió a ser acogido por Patricia, su prima, esposa y madre de sus hijos, de quien se había divorciado para irse con la reina del ¡Hola!. Es esta historia, ese intervalo de tiempo en el que el Nobel fue padrastro del cantante Enrique Iglesias, la que más gusta escuchar a mis estudiantes hoy. También las conjeturas alrededor del ojo morado con el que un día apareció Gabriel García Márquez y que selló una enemistad entre ambos que se extendería durante décadas.

El autor de Historia de un deicidio, magnífico análisis de la obra de García Márquez, desde sus primeros cuentos hasta Cien años de soledad, y con el que se doctoró en 1971, pareció no haber aprendido nada de la maldición de la consanguinidad de los Buendía. Antes de casarse con su prima hermana Patricia Llosa Urquidi en 1965, el escritor se había divorciado de la tía de ambos, Julia Urquidi Illanes —la tía Julia—. Qué tremenda historia, si solo fuera esta la que hubiera contado quien al fin y al cabo fue sobre todas las cosas exactamente eso: un asombroso contador de historias, muchas de ellas vividas. Un autor al que volver como se vuelve al lugar del que uno nunca se habría querido ir. ![]()