Mayo, 2024

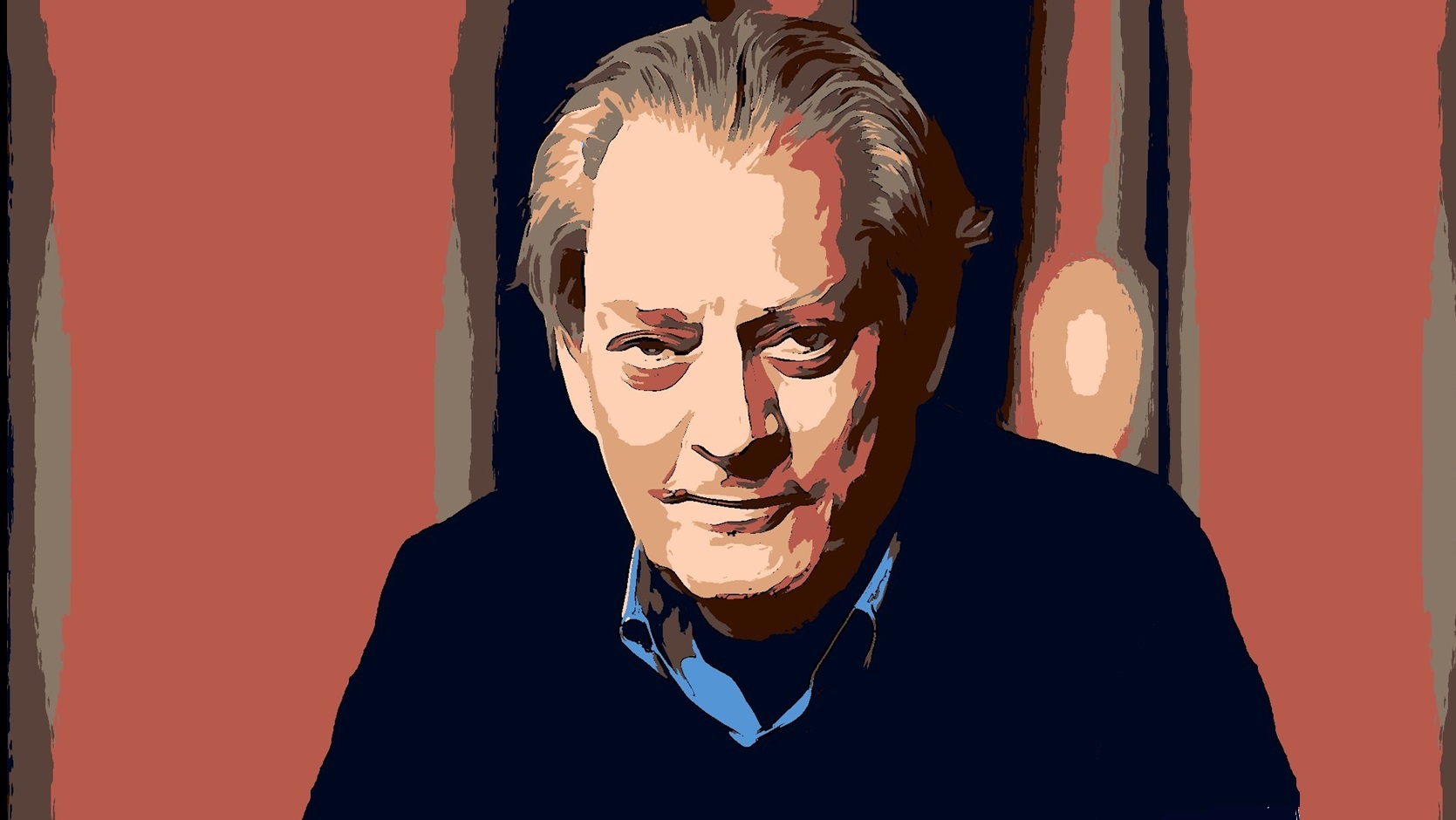

El escritor estadounidense Paul Auster, autor de una prolífica obra en la que destacan la Trilogía de Nueva York, Brooklyn Follies o La invención de la soledad, ha partido de este mundo el pasado 30 de abril; tenía 77 años. Escritor de escritores, Auster era un todoterreno, un narrador que iba más allá de géneros y formatos. Y es que, además de novelista, su prolífica obra traducida a más de 40 idiomas incluye poesía, relatos, ensayos o guiones de teatro y de cine (algunos dirigidos por él). Víctor Roura aquí lo recuerda.

1

El pasado martes 30 de abril, a la edad de 77 años, murió el escritor norteamericano Paul Auster (Nueva Jersey, 3 de febrero de 1947). Príncipe de Asturias de las letras españolas en 2006, autor de cuatro decenas de libros entre novelas, relatos, poesía, ensayo y teatro, dirigió además cinco películas, entre ellas Lulú bajo el puente del año 1998.

2

El escritor Sidney Orr había estado mucho tiempo enfermo. Cuando llegó el día de salir del hospital, apenas sabía andar, casi no recordaba quién era.

—Haga un esfuerzo —le dijo el médico— y en tres o cuatro meses volverá a habituarse a las cosas.

Orr no le creyó, pero siguió su consejo. “Me habían desahuciado —dice el escritor—, y ahora que había desbaratado sus predicciones y seguía misteriosamente con vida, ¿qué otra cosa podía hacer sino vivir como si tuviera todo un futuro por delante? Sólo tenía 34 años, pero a todos los efectos la enfermedad me había convertido en un anciano: uno de esos viejos temblorosos que van arrastrando los pies y no pueden poner uno delante de otro sin mirar cuál es cuál”.

Ahora era una “mercancía estropeada, un cúmulo de piezas averiadas, un desbarajuste neurológico”.

Así comienza su libro el norteamericano Paul Auster, que, según se entiende a lo largo de sus 257 páginas, quiso hacer una novela dentro de una novela dentro de una novela, muchas historias paralelas —incluso algunas de ellas inconclusas por la incapacidad literaria del autor que vive su convalecencia inmerso en un cuaderno azul portugués, que lo hace desaparecer del sitio donde pergeña sus manuscritos sin que sepamos las razones exactas de tal misterio, lo que nos hace agregar que ésta otra, aun no pareciéndolo, es también una historia igualmente inconclusa— que toman su título: La noche del oráculo (Anagrama, 2004), de un título que no es suyo —ni de Auster, ni de Orr— sino de una novela perdida de Sylvia Maxwell, otra invención de Orr, que es decir de Auster, que data de 1927, “año en que Maxwell se fugó a Francia con un inglés llamado Jeremy Scott, pintor de poca monta que posteriormente trabajó de escenógrafo en películas británicas”.

Maxwell falleció en la década de los sesenta, dejando en manos de Scott su novela breve, que “la guardó como oro en paño durante el resto de su vida, y cuando le sobrevino la muerte a los 87 años apareció una cláusula en su testamento por la cual legaba el manuscrito a la nieta de Maxwell, una joven norteamericana llamada Rosa Leightman”, que a su vez dio “instrucciones explícitas” de que se la enviaran al editor Nick Bowen “antes de que nadie más tuviera ocasión de leerla”.

3

Pero Bowen, a su vez, es una parodia de un personaje de El halcón maltés, de Dashiell Hammett, llamado Flitcraft, “un individuo absolutamente convencional” que un “día sale a comer y cuando va andando por la calle una viga se desploma desde el décimo piso de un edificio en construcción y casi aterriza en su cabeza”.

Aunque resulta ileso, de todos modos “el hecho de haber estado a un paso de la muerte lo perturba, y no puede sacarse el incidente de la cabeza”. Según dice Hammett: “Se sintió como si le hubiesen quitado la tapadera que cubre la vida, permitiéndole ver su mecanismo”. Entonces Flitcraft “cae en la cuenta de que el mundo no es un sitio tan racional y ordenado como él creía, de que ha estado equivocado desde el principio y jamás ha entendido ni palabra de lo que ocurría en él. Es el azar el que gobierna el mundo”.

Por eso, “cuando termina de comer, Flitcraft concluye que no tiene más remedio que someterse a esa fuerza aniquiladora, que debe destruir su vida mediante algún gesto sin sentido, totalmente arbitrario, de negación de sí mismo. Pagará con la misma moneda, por decirlo así, y sin molestarse en volver a casa o despedirse de su familia, sin tomarse siquiera el trabajo de sacar dinero del banco, se levanta de la mesa, se dirige a otra ciudad y empieza una nueva vida”.

Y eso es lo que hace el editor Bowen, el personaje de Orr (que es decir de Auster), quien un día decide largarse, luego de que una gárgola casi lo mata, sin despedirse de su esposa, enamorado de la nieta de la novelista Maxwell, leyendo su novela inédita (no de Orr ni de Bowen, sino de Maxwell) que trata del teniente inglés Lemuel Flagg, que ha quedado ciego a consecuencia de una explosión de mortero en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, accidente que le ha conferido a Flagg “el don de la profecía”, mismo que lo conduciría a la muerte, ya que la “asombrosa exactitud de sus predicciones” (que van desde los pronósticos del tiempo hasta los resultados de elecciones parlamentarias, pasando por los accidentes ferroviarios y los fallecimientos de los familiares y los aciertos en las competencias internacionales de críquet) lo hacen mirar, la noche previa a su boda, un futuro trágico: la que va a ser su esposa, Bettina, “lo traicionará antes de que acabe el año”.

Como sus predicciones “nunca han sido erróneas”, sabe que su matrimonio está condenado. “La tragedia reside —dice Paul Auster en la voz de Sidney Orr que lee a su vez a Sylvia Maxwell— en la inocencia de Bettina, en que está absolutamente libre de culpa, pues aún no ha conocido al hombre con el que traicionará a su marido. Incapaz de afrontar el suplicio que le ha deparado el destino, Flagg se suicida clavándose un puñal en el corazón”.

4

Mientras estas novelas —o, más bien, bocetos de novelas, porque no consigue finalizarlas— transcurren en la cabeza de Orr, van sucediendo a su vez algunas cosas en derredor del protagonista de Auster que indefectiblemente lo llevarán a su propia tragedia (de Orr, no de Auster).

Sin embargo, antes de que el propio Orr salga de su intrincado laberinto (su esposa Grace esquivándolo, de súbito embarazada, el padecimiento de su amigo John Trause, el hijo descarriado de éste, Jacob, que odia a muerte a Grace, su lamentable estado financiero), a la manera del ciego Flagg, va adivinando las cosas misteriosas de su entorno cuando se sumerge, de nuevo, en la libreta azul portuguesa, cuyo poder de seducción escritural lo hacen mirar sus problemas con diáfana claridad: el cuaderno lo hace escribir lo que tal vez él, de manera consciente, no hubiese sido capaz de distinguir, al grado de que, acaso sin darse cuenta, desarrolla la historia de su cónyuge convirtiéndola en la amante de su amigo Trause, razón por la cual su hijo Jacob acaba odiándola pues por ella el padre lo ha hecho a un lado.

Al poner punto final a este nuevo boceto de novela, Orr decide romper el cuaderno, que le fuera vendido por el chino Chang, a quien Auster de paso le inventa una historia para desaparecerlo, luego, en una anécdota decepcionante: Chang se hace amigo de Orr porque éste le compra la famosa libreta azul portuguesa, pero su papelería —denominada El Palacio de Papel— se difumina de la noche a la mañana por asuntos de excesiva renta del local, después de lo cual vuelve a encontrarlo en un bar y Chang lo lleva a un tugurio donde Orr se maravilla de una hermosa prostituta haitiana quien le hace el amor oral y luego, despistado, Orr escapa del burdel para volver a encontrarse, varios días después, a Chang en su nuevo local pero el chino lo desprecia por haberlo dejado abandonado en aquel congal y lo insulta y lo golpea y lo saca de su papelería sin que volvamos a saber nada de aquel mágico oriental (mágico porque, uf, se supone que él le vendió a Orr la mágica libreta azul portuguesa), quien sin su presencia Orr en realidad jamás se hubiese enterado de los amoríos de su querida esposa con su mejor amigo.

Y fue el propio Trause, para colmo, el que le contara en una ocasión a Orr sobre la historia (¡una más!) del poeta francés que dejó de escribir porque “había descubierto que las palabras mataban”: dos meses después de haber publicado un poema narrativo que giraba en torno a un niño ahogado, su hija de cinco años murió en “las picadas aguas del Canal de la Mancha”. El escritor francés juró, por eso, no volver a escribir nunca más. Porque “las palabras tenían la virtud de alterar la realidad y, por tanto, eran demasiado peligrosas para que pudieran confiarse a un hombre que las amaba por encima de todas las cosas”.

Y Orr sabría, después, de qué hablaba Trause. Lo sabría muy bien.

5

Así escribía Auster, razón por la cual, por lo menos yo, no me maravillé con su Lulú en el puente, que dejara estupefactos a varios supuestos críticos de cine.

Y así también los libros de Auster, que iban y venían a veces sin brújula alguna, que sorprendía a los comentaristas literarios por esa forma de sumergirse en todo acaso sin estar imbuido en nada. ![]()