Gabriel Vargas: el pintamonitos más lumbreras

Nació el 5 de febrero de 1915 y falleció hace diez años, para ser más precisos: el 25 de mayo de 2010. Publicado originalmente en la revista Forbes México, en febrero de 2015, en «Apuntes recobrados» ahora recuperamos este texto del pintamonos más lumbreras: si don Alfonso Reyes manifestó que Gabriel Vargas era el único mexicano que merecía ocupar un lugar en la Academia de la Lengua, el escritor Juan Villoro vio en él a nuestro Dickens, al crear con su trabajo “una saga gozosamente sumida en el color local”.

Nunca necesitó de cámara fotográfica para retratar (perfectamente) a la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX.

Tampoco necesitó de ensayos profundos, o de una prosa erudita, para describir y analizar y descifrar (perfectamente) el pensamiento y las actitudes de la sociedad mexicana que habitó el país durante esos mil novecientos.

Es más, al maestro Gabriel Vargas Bernal sólo le bastó la caricatura, la historieta y el lenguaje popular —salpicado, todo ello, con humor y agudeza— para retratar y describir y analizar y descifrar a esa sociedad que salía de una revolución y que entraba, acaso a trompicones, a la historia moderna e industrializada.

Eso sí (y mejor aclararlo): si don Gabriel Vargas pudo realizar este gran fresco de la Ciudad de México desde ahí —desde la caricatura y la historieta—, fue porque contaba con una inteligencia perspicaz, una imaginación infinita, una creatividad vasta. Pero, sobre todo, contaba y tenía un talento innato y extraordinario.

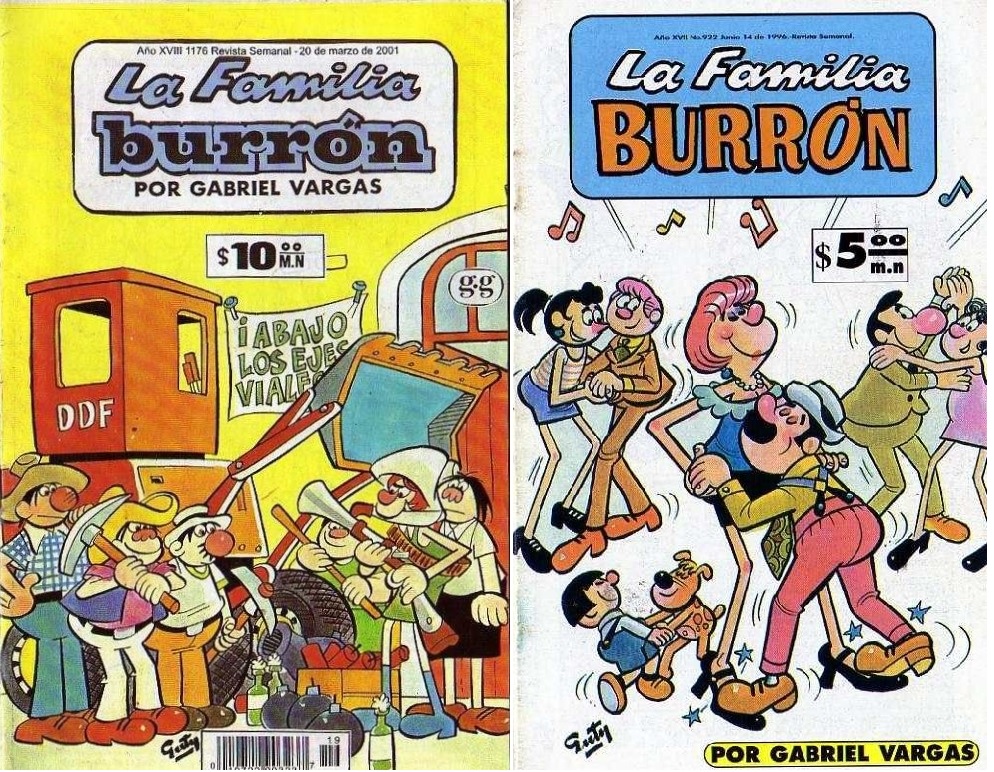

Su amplia y extensa obra apenas se iguala con su amplia, extensa e intensa vida: en los 95 años que transitó por este mundo, en los casi 85 años que dibujó, don Gabriel dejó un legado de personajes pintorescos, reales, universales. (Tan sólo en La familia Burrón, su serie más emblemática, llegaron a aparecer más de 50 de ellos.) De hecho, varios de estos personajes trascendieron el borde del papel para tomar vida propia y convertirse, en algunos casos, en objeto de estudio. No era gratuito que muchas veces le adjudicaran el título de sociólogo, con el único inconveniente de que había cursado hasta los primeros meses de secundaria.

Y no sólo eso: hizo del lenguaje popular el lenguaje común en todas y cada una de las historietas que se inventó. Si don Alfonso Reyes manifestó que Gabriel Vargas era el único mexicano que merecía ocupar un lugar en la Academia de la Lengua —pues había registrado como nadie los giros del habla popular, y, a partir de allí, inventó frases y palabras que se volvieron del dominio popular—, el escritor Juan Villoro vio en él a nuestro Dickens, al crear con su trabajo “una saga gozosamente sumida en el color local”.

En la academia alterna de la lengua que ofrece La familia Burrón —apuntó en un artículo para la revista Letras Libres—, “los ladrones son ‘amigos de lo ajeno’ y la comida, ‘la hora de mover bigote’. El adjetivo ‘burronesco’ merece una definición tan detallada como la de ‘cantinflesco’”.

Y tiene razón: para muestra sólo habría que recitar aquellas frases que salían del Callejón del Cuajo número chorrocientos chochenta y chocho: está de rechupete; está bien chipocludo; dame unos picoretes; estuvo a todo mecate, o pégale en los oclayos con las manoplas…

§§§

Echemos aquí un poco de luz a su biografía, que es fascinante por lo precoz.

Si bien es cierto que en algunos perfiles o entrevistas aparece que nació en marzo de 1918 —lo que se debe a una alegre confusión—, la fecha, en realidad, es otra.

Su acta de nacimiento —que su viuda, Guadalupe Appendini de Vargas, me hizo llegar amablemente— no deja lugar a dudas: a las 6 horas del día 5 de febrero de 1915, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, nació el niño Gabriel Vargas Bernal.

Fue el quinto —de abajo para arriba—, de los 12 hijos de Víctor Vargas y Josefina Bernal. Su padre era un comerciante próspero, así que su madre se dedicaba a las labores del hogar. Sin embargo, todo cambió radicalmente para el niño Gabriel (y para el resto del clan) cuando su padre falleció. Tenía apenas 4 años.

En una entrevista con Cristina Pacheco, él recordaba aquello: “Fue algo terrible, sobre todo porque mi padre murió intestado. Aunque él dejó algún dinero, como fuimos tantos, pronto se terminó. Mi mamá tuvo que meterse a trabajar en unos laboratorios”.

Aun con ello, los problemas económicos no cedieron. A la par, ella también debía decidir si mudarse a la Ciudad de México —para que los chilpayates estudiaran— o quedarse en Tulancingo y ser gente de campo, como la familia paterna. Eligió lo primero.

Gabriel tenía cinco años cuando se mudaron a la calle de Moneda. En seguida le fascinó el rumbo animado. Lo recorría sólo por el gusto de ver y oír a la gente, lo que a la postre sería para él —sin saberlo en ese momento— fundamental.

Cuando llegó la hora de ir a la escuela, la cosa se puso mejor. Lo apuntaron para cursar el primero de primaria; sin embargo, a los pocos meses se sintió señalado por los profesores. Un día le llamaron, le dijeron que sabía demasiado para estar en primero. Lo transfirieron a segundo, y a los pocos meses, a tercero. Ahí se dio cuenta que las lecturas de su infancia algo habían dejado en su persona.

Gabriel solía contar, muy alegre, que cursó en un año los primeros tres niveles de primaria; algo que le parecía insólito. Fue ahí, durante esos años, cuando aterrizó el gusto por los monitos: mientras su compañeros se limitaban a cumplir, él hacía asombrosos dibujos para su edad. (Uno de ellos le valió un reconocimiento en un concurso realizado en Japón.)

En cuestión de estudios, otra cosa fue la secundaria. Doña Josefina lo inscribió, y él, con el paso de los días, perdió el interés. En cambio, diario iba a dibujar a los talleres de Educación Pública; era lo único que le gustaba y lo único que absorbía toda su atención.

En ese momento, el niño Gabriel enfrentó su primer obstáculo: su madre no sólo no sabía de las ausencias escolares de su hijo, también se negaba rotundamente a que se dedicara al dibujo. En la citada entrevista con Cristina Pacheco, él lo narra de forma divertida: “Siempre supe que iba a ser dibujante, aun cuando mi madre me decía: pero Gabriel, ¿cómo vas a vivir de hacer monitos? Nunca cedí, sólo que, para no mortificarla, dibujaba a escondidas”.

Lo que pasó después fue una avalancha de buena fortuna, mezclada con búsqueda personal; en sí, fue una lucha por conseguir un destino que a muchos les parecía disparatado pero que él veía como único modo de vida posible: dedicarse a hacer monitos.

Tras haber participado con un dibujo en un concurso por el Día del Tránsito —lo hizo incitado por un antiguo maestro suyo, Evaristo Ruiz—, éste le empujó a que llevara dicho trabajo al ministro de Educación. No lo encontró. En su lugar halló al doctor Alfonso Pruneda, director de Bellas Artes; también a Juan Olaguíbel, el escultor y creador de la Diana Cazadora, y al arqueólogo Alfonso Caso; éste le dijo que el dibujo más bien parecía un códice.

Le ofrecieron, entonces, una beca para Francia. La aceptó. Pero, poco antes de su salida, decidió echarse para atrás; así se lo confesó a Cristina Pacheco: “Mientras avanzaba el tiempo y mi madre iba disponiendo mis cosas, yo me sentía peor. Así que le confesé: mamá, no quiero irme… Ella comprendió muy bien y fue a hablar con el doctor Pruneda y Olaguíbel. ‘Bueno, muchacho, ¿qué te gustaría hacer?’ Yo dije: trabajar en un periódico, señor. ‘A ver dinos, ¿en cuál?’ ‘Pues en el Excélsior, señor’. Era yo un chamaco de 13 años, pero sabía bien qué deseaba”.

§§§

Cuando doña Josefina terminó por aprobar —muy a su pesar— que el destino de uno de sus hijos estaba en la inverosímil actividad de hacer monitos, jamás pensó que ese muchacho vago, sin oficio ni beneficio, que se dedicaba todo el santo día a hacer dibujos, se convertiría en uno de los mejores caricaturistas de nuestro país, y en uno de los más queridos y aplaudidos.

Por supuesto, los contactos y los espaldarazos tuvieron un papel importante. Sin embargo, su vocación temprana, y su talento innato y natural, fueron, al final, lo esencial y fundamental: fue lo que más influyó al ir trazando su camino.

De hecho, por momentos, su andar por este mundo bien podría pasar por ficción, de lo fascinante que resulta éste.

Hoy asombra que un chamaco de 13 años se echara tanta responsabilidad en sus hombros; más todavía, cuando su único adiestramiento era la recomendación de su madre: “Sé servicial aun cuando no te den dinero por tu trabajo. Aprovecha la oportunidad para que aprendas un oficio que te permita sostenerte”.

Aquel consejo —o bendición, como usted prefiera— resultó en una trayectoria no sólo única, sino vertiginosa.

En los nueve años que trabajó para Excélsior, pasó por casi todos los oficios; era, en pocas palabras, un mil usos: formaba “Jueves de Excélsior”, ayudaba también en Últimas Noticias, retocaba fotos. Claro, tiempo después llegó al departamento de dibujo, donde desarrolló un trabajo extraordinario.

Tan activo era, y tan bien realizaba su chamba, que a sus jóvenes 17 años de edad lo nombraron jefe de dicho departamento.

Ahí, fueron sus propios compañeros quienes lo incitaron para que él entrara a un concurso de dibujo organizado por Editorial Panamericana, compitiendo con los mejores de aquellos años: FaCha, Freire, Cabral, Audifred, Gómez Linares, entre otros. Al final, ganó.

Además de un estimulo económico, Gabriel recibió una invitación del ya famosos coronel José García Valseca, dueño de la editorial, para laborar allí.

Lo pensó unos meses; después de todo, entre Excélsior y Novedades (este último también le había dado oportunidad de publicar) había probado ya un éxito tímido con trabajos como La vida de Cristo, Sherlock Holmes, La vida de Pancho Villa, o Virola y Piolita.

Al final, aceptó la oferta. Gabriel Vargas no lo sabía entonces; había tomado una decisión que no sólo cambiaría su vida, sino también la historia de la historieta en nuestro país.

§§§

Entre la década de los cincuenta y los setenta, el auge de la historieta en México fue abrumador. Fueron épocas de vacas gordas. Había revistitas que tiraban hasta 350,000 ejemplares diarios.

En ese escenario, entró Gabriel Vargas. Y lo hizo, sí, con el pie derecho.

Creada por encargo del coronel García Valseca, Los superlocos de Gabriel Vargas fue concebida para competir con Los supersabios; desde el título mismo remite a la historieta de Germán Butze, por entonces pieza estelar de Chamaco.

Los primeros episodios, firmados con el seudónimo “Velo”, están protagonizados por dos jóvenes inventores (como Paco y Pepe en Los Supersabios) que tienen por enemigo al militar Jilemón Metralla y Bomba. Sin embargo, al poco tiempo ellos desaparecen y éste se convierte en el personaje central de la serie.

Para entendernos: don Jilemón Metralla y Bomba representaba al mexicano no sólo encajoso, también conchudo, muy tramposo y ladino, que saca la plata por su forma de hablar.

Pero su obra cumbre, su mayor éxito, llegaría con La familia Burrón. Era 1948.

Hoy cuesta creerlo, pero esta tira cómica nación de una apuesta, de un juego. Así se lo contó, hará ya varios años, a Juan Villoro: “Los superlocos tuvo mucho éxito y Fernando Ferrari, quien adaptó para la radio mexicana Anita de Montemar, me dijo: ‘Quiero ver qué tal eres manejando una mujer’. ‘Me dejas un torito muy difícil; si le ponemos algo de dinero, lo hago’. ‘¿Te parecen bien diez mil pesos? Te doy tres meses de ventaja’. Diez mil pesos era una fortuna; pensé que me iba a hundir, pero de todos modos acepté. García Valseca estaba de viaje, y de la noche a la mañana cancelé Don Jilemón y empecé con La familia Burrón… Apenas regresó, el coronel me mandó llamar. Le conté lo de la apuesta y me dijo que hacíamos un negocio, no un juego. Las ventas se habían ido abajo, pero le pedí que me dejara llegar a los tres meses”.

Borola Burrón y sus locuras —junto con toda la familia— se impusieron: a los tres meses recuperaron la circulación, y Ferrari, por supuesto, tuvo que pagarle.

Aquello fue un éxito atronador: primero hacían ocho páginas diarias, luego 12, y, al final, cuando llegaron a 16, don Gabriel tuvo que solicitar ayudantes. La mejor época de La Familia… logró un tiraje de medio millón diarios de ejemplares.

§§§

La periodista y escritora Elena Poniatowska entrevistó en varias ocasiones a don Gabriel Vargas Bernal. En una de esas conversaciones, le preguntó cómo le había surgido la idea de crear a La familia Burrón.

Don Gabriel, entonces, le platicó la historia: “Para hacer La familia Burrón, me inspiré en una pareja que conocí de chico. Ella era una señora muy alta, abultada, parecía cantante de ópera; el marido era abogado, chiquito él, y todos los días tenía que ir como balazo del juzgado a su casa para preparar la comida, porque su esposa se la vivía de paseo. De ahí me nació don Regino, ese chaparrito aguantador. La señora llevaba la voz cantante en todo y le quitaba el dinero a su maridito”.

¿Y por qué le llamó así, “Burrón”?, le cuestionó Poniatowska. Don Gabriel, le explicó entonces: “Como nunca llega a realizar lo que quieren, por eso les puse familia Burrón. Yo creo que un individuo que no es tonto, que es inteligente, que no logra centrar su capacidad hacia una cosa y está batalle y batalle y nunca prospera, es un burro, es un burrón. Así, don Regino no es tonto, pero como siguió la misma cosa de su papá, peluquero y peluquero, es un burro…”

Visto a la distancia, el éxito de la serie puede entenderse por razones diversas. La principal, quizá, se debe a este retrato que hacía sobre las clases media y baja de aquellos años. Todo, como ya decíamos líneas arriba, con humor e inteligencia.

¿Cómo lograba recrear los escenarios, cómo conseguía plasmar el habla popular de manera tan verosímil y divertida?

En realidad, don Gabriel recurría a lo básico: vivirlo.

Así se lo contó a Elena Poniatowska en la citada entrevista: “Yo me metía a los barrios, a los cafés, a todos los lugares habidos y por haber. Yo conocía todos los cabarets de México, porque lo mismo iba a uno de Tacubaya que a uno de la Merced”.

Eso sí: don Gabriel tenía una memoria prodigiosa, también una mirada que lo absorbía todo. De lo que veía y oía, nunca hizo apuntes: “Nunca apunté nada. Simplemente observaba; todo era trabajo mental. Llegaba al estudio y el muñequito salía. Para eso entraba a las vecindades, para oír cómo hablaban las comadres, cómo hablaban los hombres. Me gustaba mucho ir a las vecindades. Todos creen que las conozco tan bien porque nací en una, pero no, fue un trabajo, un estudio de muchos años”.

§§§

En 1971, la revista inició una segunda época: después de casi 40 años de trabajar con García Valseca, don Gabriel decidió crear su propia empresa. Así, La familia Burrón fue editada por G y G, iniciales de Gabriel Vargas y Guadalupe Appendini —su segunda esposa—, hasta el último día en que se le vio en los kioscos de todo el país: fue el 26 de agosto de 2009.

En la última década de su vida —fallecería el 25 de mayo de 2010—, don Gabriel siguió disfrutando hasta donde le fue posible, ya que sufrió un derrame cerebral que le paralizó la mitad del cuerpo. Logró recuperarse notablemente, pero ya no pudo dibujar.

Sin embargo, se le veía pendiente y presto por los pasillos de Porrúa, editorial que se comprometió, para fortuna de todos los mexicanos, a editar La familia Burrón de manera integra… o, por lo menos, desde su segunda etapa.

Lo que es innegable es que don Gabriel Vargas nunca perdió el goce de la vida. Y tampoco el humor, que tantas veces nos contagió desde sus historietas.

En aquella entrevista con Cristina Pacheco, la periodista le preguntó justamente sobre el humor: “¿Qué significa para usted la risa?”

“La válvula de escape natural hasta para las cosas que nos hacen sufrir; la risa es salud —respondió don Gabriel—. Mi sueño ha sido hacer reír a toda la gente, hasta a la que vive muy mal y sufre cosas terribles: hambre, soledad, desamparo, ignorancia. Pienso en ellos y cuando dibujo algo gracioso es porque deseo que tengan alguna dicha, por mínima que sea, en su vida. Mi filosofía es que aun en medio de la más terrible pobreza se puede encontrar un motivo de apego a la vida”.