Agosto, 2025

Decía el escritor Stefan Zweig que antes de 1914 la Tierra era de todos. Todos iban adonde querían y permanecían allí el tiempo que querían. No existían permisos ni tampoco autorizaciones. Pero llegaron los delirios militaristas, el ardor patriótico… Y el nacionalismo. Y el incipiente siglo XX cambió. Así, el belicismo y el virus del odio desencadenaron la Primera Gran Guerra. Tras su final, el mundo vivió una tensa calma que sólo duraría, justo, un par de décadas. Entonces el sinsentido, la inhumanidad y de nueva cuenta los delirios de grandeza motivaron uno de los conflictos bélicos más sangrientos en la historia de la humanidad: la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Sobre ella, desde la historia se ha analizado cada batalla, el frente o la retaguardia, los generales y los gobernantes, los resistentes y los colaboracionistas, por no hablar del Holocausto. Sin embargo, también se ha revisado desde la literatura, el cine o la fotografía: desde diversas versiones y visiones se ha reflexionado sobre la gran guerra. Ahora que se cumplen 80 años de su terminación oficial, dejamos este breve dossier en el que se abordan desde distintos ángulos, desde cinco historias distintas, esta conflagración (que si algo nos dejó en claro es que el peor enemigo del ser humano es el ser humano mismo).

Una moral correcta: el legado de Raizel Kaidish

Víctor Roura

La neoyorquina Rebeca Goldstein, quien el pasado 23 de febrero cumplió 75 años de edad, nos cuenta que había dos chicas judías que se hicieron amigas íntimas durante sus pocos meses de cautiverio, en 1945, en el campo de exterminio nazi de Buchenwald; “Ambas eran las últimas sobrevivientes de su familia. Un día una de ellas despertó demasiado débil para trabajar. Su nombre fue anotado en la lista de los condenados. La otra, Raizel Kaidish, le alegó a su amiga que ella, Raizel, debía ir en su lugar. Les diría a los alemanes que hubo un error, y cuando vieran qué fuerte era y lo bien que servía para el trabajo, todo estaría bien. Alguien delató a las chicas y las dos murieron en la cámara de gas. La delatora fue recompensada con el trabajo de Raizel Kaidish en la cocina”.

La narradora del relato lleva ese nombre: Raizel Kaidish. “Mi madre la conoció en el campo —dice—. Es de notar que, si bien la guerra le quitó a todos sus parientes, mi madre eligió dar a su primera hija, su única hija, el nombre de alguien ajeno a la familia, el nombre de la heroína del bloque ocho, en Buchenwald”.

La estructura moral de su madre “se formó en el campo —relata Raizel—. Forjada en las hogueras, era fuerte e inflexible. Una de sus preocupaciones principales era que yo, sin que yo misma sufriera, llegara a saber todo lo que ella había aprendido ahí. Mi educación moral empezó a una edad temprana. Al principio consistió en cuentos del campo. La gente de mi vida real era buena o malvada, generalmente un poco de ambas cosas. Pero en los cuentos sólo había santos y pecadores, héroes y villanos”.

Cuando la niña le preguntaba cómo era que sucedía siempre eso, la madre, invariablemente, respondía: “Cuando los tiempos son normales, Rosa, entonces la gente normal es algo buena y algo malvada a la vez. Pero cuando hay tiempos difíciles, cuando no hay bastante de comer ni de beber, cuando hay guerra, entonces no encuentra algo de bueno y algo de malvado juntos. Sólo encuentra grandeza. Una maldad muy grande y una bondad muy grande”.

Su padre, médico también como su madre, no aprobaba la educación insistentemente moral de la esposa: “Es demasiado joven —decía—. Le vas a provocar pesadillas, traumas. Una niña de esta edad no debería saber”. Pero la madre estaba aferrada a que supiera la maldad de este mundo para que afrontara con realismo las miserias de la humanidad. Las discusiones eran eternas, y Raizel se acostumbró a ellas: “En la tranquilidad de la noche, despierta en mi cama —cuenta Raizel—, alcanzaba a oír las cadencias de sus voces, la de mi padre triste y baja, de tal modo que perdía mucho de lo que decía, la de mi madre ardiendo, quieta”, en su furia profunda. “Pero las lecciones continuaban, las sencillas, depuradas historias de crueldad y sacrificio, de cobardía y valor. Y siempre volvía al cuento de mi tocaya. Me contaba que al elegir mi nombre nos había honrado tanto a Raizel como a mí. (Me llamaba Raizel, a veces incluso Raizele, en escasos momentos de ternura, mientras me acariciaba el pelo.) Esperaba que también fuera capaz de auténtica valentía, de dar a la vida de otro la misma importancia que a la mía”.

Cuando cumplió los catorce años, su madre, “considerando que por fin había llegado la edad de la razón (y también a la edad en que Raizel se había sacrificado), empezó a instruirme en la teoría moral que había elaborado en Buchenwald. La teoría es compleja y detallada, hace pensar en el alemán que mis padres hablaban entre ellos: complicaciones metidas dentro de otras complicaciones”.

Su madre creía que “la visión ética es la visión impersonal. Uno está moralmente obligado a considerar una situación sin tomar en cuenta en ella la propia identidad, y a actuar de la manera que dicta esa visión impersonal; a actuar en la forma que uno cree que va a minimizar la suma del sufrimiento. Mi madre siempre insistía en minimizar el dolor y el sufrimiento, nunca en maximizar la felicidad o el bienestar. Me explicó esto una vez cuando, siendo yo mucho mayor, se lo pregunté: Sé lo que es malo. Conocer el sufrimiento es conocer la maldad. Ninguno de los intentos de identificar el bien tiene esta misma certeza”. La ética, para su madre, no era más que una rama de la lógica: la obligación moral no puede estar por encima de la obligación de ser lógicamente consistente, “y la virtud se reduce a la racionalidad”.

Usando una de sus analogías favoritas: “La persona que sólo actúa por interés propio es como una persona que dice que siempre hay algo de especial en su ubicación, porque siempre puede decir yo estoy aquí, mientras que todos los demás están meramente ahí. Una vez aceptado que hay otros sujetos de experiencia, otros yos que sufren, entonces se puede sostener que el propio dolor importa (¿y quién negaría esto?) sólo si se concede que el dolor de todos los demás tiene exactamente la misma importancia”.

Después de su liberación, la madre de Raizel regresó a Berlín para seguir sus estudios de medicina. También empezó el estudio de la filosofía, que había de durar toda su vida: “Tenía curiosidad de saber quién, entre los grandes en filosofía, había compartido su descubrimiento. Opinaba que Kant era el pensador ético que más valía la pena. Amaba a Sócrates por su dedicación a las cuestiones éticas, por su convicción de que nada debería preocuparnos más que la cuestión de cómo vivir nuestras vidas”.

Encima de la cama de su madre estaba a la vista de todos el único bordado que Raizel la vio hacer, y que encerraba su pensamiento socrático: “La vida no examinada no merece ser vivida”. La madre estaba inmersa en planteamientos éticos, que a su vez quería sumergir en su hija. Por eso a veces se decepcionaba de los grandes filósofos, “que descartaban la posibilidad de toda razón ética, que negaban el objeto mismo de la disciplina”. En vez de “indagar la naturaleza de nuestras obligaciones morales, ofrecen análisis de la gramática de las proposiciones éticas”. Positivistas, los nombraba peyorativamente: “No ven porque sus ojos no miran hacia afuera sino hacia adentro —aseveraba—, a la negrura de sus propias mentes”.

Raizel creció entre este mar de reflexiones, pero sobre todo entre una ira apaciguada hacia su madre, que no la dejaba tener una voz propia. Ya en la universidad, Raizel se volvió —cosas del destino— positivista. La lectura del británico Alfred Jules Ayer (1910-1989) la había conmovido: “Ahora podemos ver por qué es imposible encontrar un criterio para determinar la validez de los juicios éticos. No es porque tengan una validez ‘absoluta’ que sea misteriosamente independiente de la experiencia sensorial ordinaria, sino porque no tiene ninguna validez objetiva. Si una oración no afirma nada, obviamente no tiene sentido preguntar si lo que dice es verdadero o falso. Y hemos visto que las oraciones que simplemente expresan juicios morales no dicen nada. Son puras expresiones de sentimiento, y como tales no caben en la categoría de verdadero o falso”.

Ahí estaba una razón lo suficientemente grande como para derribar las moralidades de su madre, con quien discutió, por fin, por vez primera en una ocasión antes de la cena. La madre se alteró (ante el interrogante de Raizel acerca del por qué se tenía que ser “lógicamente consistente”) y se mostró decepcionada por su “poca solidez” teórica ante “la jerga de esos antipensadores”. Hubo una ruptura entre madre e hija, que se vio subsanada un poco antes de la detección del cáncer en el útero en el cuerpo de la madre, quien una semana antes de su muerte le confesó a su hija que era ella la que había delatado a Raizel Kaidish en el campo de exterminio de Buchenwald: “Me pidió perdón”, dice, escuetamente, Raizel.

Toda una vida de teorías éticas por ocultar una incómoda verdad —insostenible y necesariamente silenciada.

El cuento, intitulado “El legado de Raizel Kaidish”, es uno de los 15 relatos incluido en La forma del asombro / narradoras norteamericanas contemporáneas (Fondo de Cultura Económica / UNAM, 2001), libro coordinado por Eva Cruz Yáñez. ![]()

🔸🔶🔸

La mirada de Lee Miller en el horror de Buchenwald y Dachau

Ainara Miguel Sáez de Urabain

Existen miles de fotos de los campos de concentración tomadas por los liberadores. Algunas son muy famosas, como las de Georges Rodger en el campo de Bergen-Belsen o las de Margaret Bourke-White en Buchenwald. Pero las de Lee Miller en el mismo Buchenwald y en Dachau no se parecen a ninguna. Claro que tampoco ella se parecía al resto de corresponsales.

Miller nació en 1907 en Poughkeepsie, una pequeña ciudad del estado de Nueva York, y murió setenta años después, en una granja inglesa. Fue una mujer muy valiente y muy hermosa. Sus diferentes vidas —modelo en Nueva York, musa surrealista en París, fotógrafa de guerra— se pueden contar a través de su mirada.

Con veinte años, sus enormes ojos azules iluminaban las páginas de la revista Vogue. Poco después, ya en el estudio parisino de Man Ray, de quien fue asistente de fotografía, musa y amante, la foto en blanco y negro de uno de ellos sirvió para convertir un vulgar metrónomo en una obra de arte surrealista, Objet indéstructible II. Sus ojos también aparecieron, cerrados, en Le sang d’un poète (1930), una película de Jean Cocteau en la que la bella rubia hacía de estatua y, abiertos, en varios cuadros de Picasso.

Pero pronto Miller se cansó de ser mirada y decidió abrir su propio estudio de fotografía en Manhattan, donde retrató a la alta sociedad neoyorquina hasta que se enamoró y siguió a Egipto al que sería su primer marido. Su segundo marido, el pintor y coleccionista Roland Penrose, era inglés, así que la Segunda Guerra Mundial la sorprendió en Europa. Su mirada surrealista registró entonces la devastación provocada por los bombardeos alemanes sobre Londres.

Después de aquello, partió al frente. Vogue, la misma revista que había sacado sus ojos en portada, publicaría a partir de entonces sus vistas del horror: Saint Malo, París, Buchenwald, Dachau… Por cierto: este es el marco narrativo de una película protagonizada por Kate Winslet, Lee (2023), que retrata la vida de la artista como reportera de guerra.

Testimonio del horror

Las fotografías de guerra de Miller no se parecen a ningunas otras, son poco convencionales. En general, salvo cuando no tenía más remedio —como en los lager, los campos de exterminio—, sus imágenes evitan las peores escenas del conflicto, recreándose en los pequeños detalles cotidianos.

Sin embargo, las tres fotografías en las que nos centraremos en este artículo son algunas de sus imágenes más horribles. Son escenas espantosas, que causan una aversión intensa y profunda. Pero son también escenas soberbiamente compuestas, capaces, si no de comunicar el Holocausto, sí de sugerir el alcance de aquel horror. Fueron tomadas justo después de la liberación de los campos de concentración de Buchenwald y Dachau, en abril de 1945, y basta una ojeada para darse cuenta de que se trata de escenas inconcebibles, imposibles de asimilar completamente.

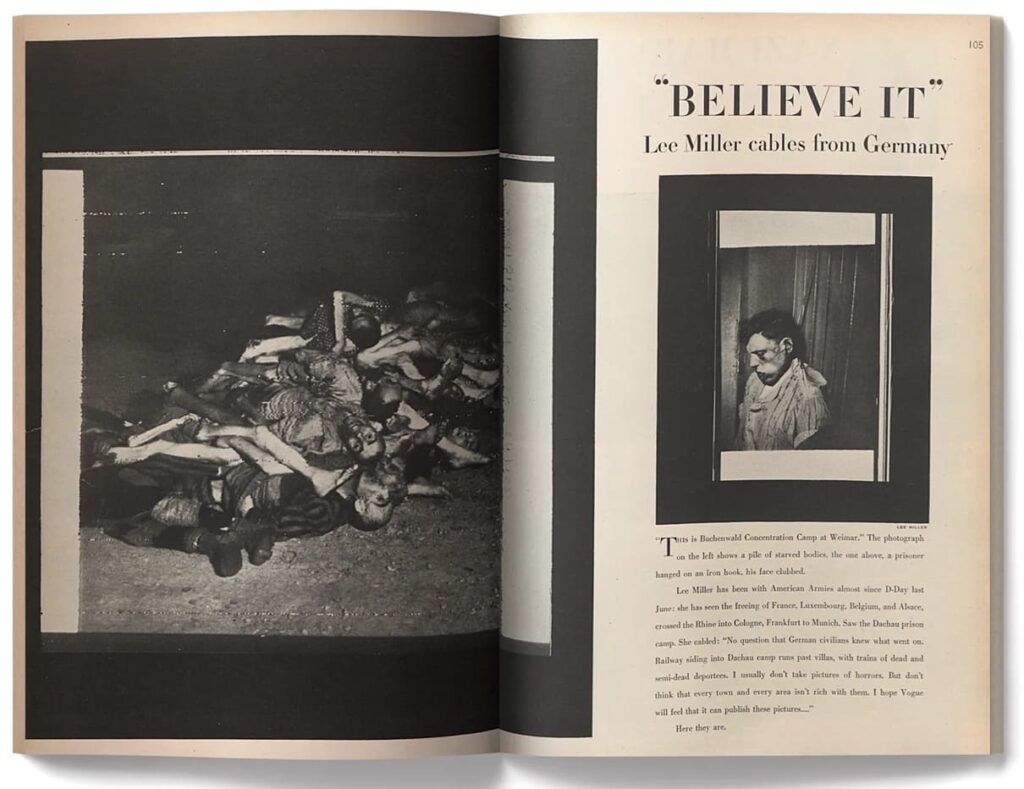

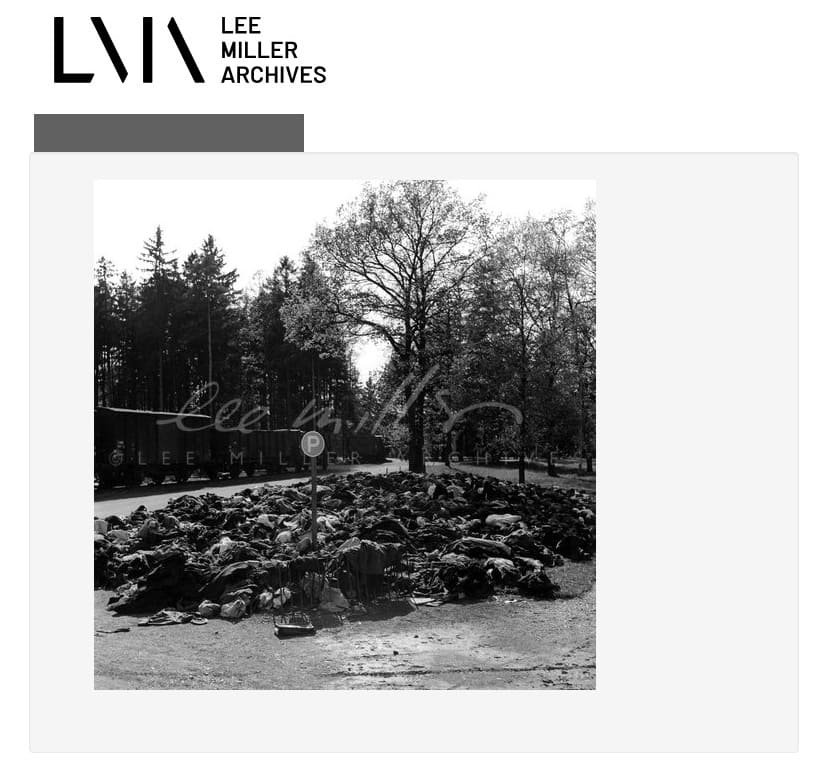

Las imágenes fueron publicadas en las ediciones británica y americana de Vogue, junto a fotos de moda y anuncios de maquillaje. El titular que acompañaba su historia sobre los campos de concentración —aparecido en el especial “Victoria” en junio de 1945— rezaba: “Believe It” (“Créelo”). Las fotos funcionaban, pues, como testimonio, como prueba para una población escéptica.

No obstante, el miedo a que el propio testimonio fuera juzgado como increíble no era infundado. De hecho, como escribió Hannah Arendt, los nazis “estaban totalmente convencidos de que una de las probabilidades de éxito de su empresa residía en el hecho de que nadie del exterior podría creérselo”. Para su desgracia, existieron fotografías.

Tres fogonazos del horror

El relato de estas fotos comienza con la ausencia.

En “Piles of Clothes and Belongings Alongside Train” (Lee Miller Archives) se ven montones de ropa y pertenencias junto al tren en un plano general que envuelve los objetos, los vagones y los árboles de Dachau. El encuadre de Miller deja al espectador fuera de la escena, en el camino, justo frente a la señal de aparcamiento y el árbol que, junto con el propio espectador y los demás árboles, son los únicos en vertical. El resto, las prendas, los cachivaches, están tirados en el suelo. El contraste entre su disposición horizontal y los árboles evoca el sosiego de un cementerio.

Casi podemos ver el silencio, porque esta no es sólo la imagen de unos mugrientos harapos amontonados junto a un tren; es la imagen del vacío que dejaron sus dueños y de su implacable desnudez. La señal de tráfico, por su parte, indica que las expropiaciones se estaban haciendo ordenadamente, de forma sistemática y eficiente. Esto, unido al estatismo de la imagen, nos hace comprender que no estamos ante una instantánea sino ante el principio de un cuento largo y complejo.

El relato continúa con “Pile of corpses” (Lee Miller Archives), que muestra algunos de los cadáveres apilados en el patio del crematorio de Buchenwald por falta de carbón.

Miller estaba ante una escena desoladora y lo único que podía hacer era decidir cómo la contemplarían sus lectores. Cerró el encuadre, de manera que la pila de cadáveres pareciera no tener fin, y se acercó a los muertos. Esta cercanía no sólo es física sino también emocional, crea un espacio íntimo y promueve la identificación del espectador. Porque todos esos rostros a los que vemos del revés, con los ojos cerrados y las bocas abiertas, con sus cabezas colocadas entre los pies descalzos de otros asesinados, no son marionetas, como pretendían los alemanes, sino personas marcadas como ganado.

El relato termina con “Guards captured wearing prisoners clothing for escape” (Lee Miller Archives). De repente, las tornas habían cambiado y los guardias de Dachau tuvieron que rebuscar entre los montones de ropa en un intento desesperado e inútil de hacerse pasar por prisioneros.

La imagen se trata de un plano medio de tres guardias. La misma escala, junto con el ligero contrapicado, ya nos dice bastante sobre la distancia que Miller guardaba con respecto a los alemanes. Sin embargo, ahí está el guardia central, la mirada directa, el gesto serio, la espalda encorvada… la imagen de un hombre vencido. Porque, igual que Miller era capaz de ver hombres allí donde los demás únicamente veían cadáveres demacrados, también es capaz de ver hombres incluso donde no hay más que asesinos desalmados.

Una mirada única

Evidentemente, estas imágenes no representan el Holocausto en su totalidad. No pueden hacerlo. Como todas, son imágenes precisas pero parciales, extremas pero incompletas. No obstante, Miller no cae en la tentación de disfrazar la atrocidad, la desnuda. Y sus imágenes son sublimes porque sobrepasan nuestras capacidades, exceden lo imaginable, desbordan los sentimientos, hacen el horror más horrible todavía.

Claro que Miller no fue la única que hizo fotografías durante la liberación de los campos, como se ha dicho líneas arriba, pero sus fotos son diferentes. La sensibilidad de su mirada le impedía ver en los campos historias de vencedores y vencidos. De ahí que la aportación más importante de este trabajo sea esta: quizá sólo una mirada surrealista pueda representar lo irrepresentable. ![]()

[Ainara Sáez de Urabain: profesora de Comunicación Audiovisual,

Universidad del País Vasco. // Fuente: The Conversation — CC BY]

🔸🔶🔸

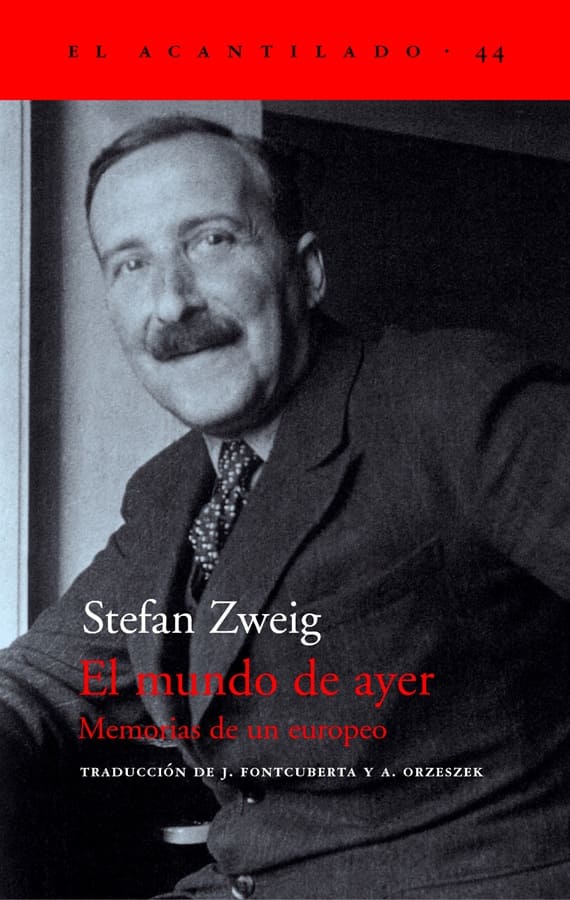

Guerra y desencanto en Stefan Zweig

Antonio Fernández Vicente

El escritor Stefan Zweig conoció el cielo y el infierno en el siglo XX. Dos desoladoras guerras mundiales vinieron a sacudir con crueldad inusitada Europa. Podría decirse que su vida encarnó no sólo su desencanto personal, sino el de un siglo que asistió a la caída de todas las promesas de libertad, progreso y concordia.

Los años dorados

Zweig recuerda el mundo anterior a la Primera Guerra Mundial con nostalgia. En sus memorias El mundo de ayer describía la feliz sensación de seguridad y libertad. Por una parte, la comodidad de un mundo en paz, aburguesado y sin sobresaltos. Por otra, la libertad individual de vivir de acuerdo a un estilo de vida cosmopolita.

Era la felicidad de vivir en París, “la ciudad de la eterna juventud”, entre amigos como Auguste Rodin, con quien aprendió que la grandeza de las personas siempre reside en la amabilidad y la sencillez, y que el secreto de todo gran arte y de toda gran obra humana es la concentración. Era la alegría de pasear junto al poeta Rainer Maria Rilke, “para encontrar un sentido en las cosas de menor apariencia y contemplarlas, se diría, con ojos iluminados”.

Zweig recuerda aquella época con una media sonrisa: “Antes de 1914 la Tierra era de todos. Todo el mundo iba adonde quería y permanecía allí el tiempo que quería. No existían permisos ni autorizaciones; me divierte la sorpresa de los jóvenes cada vez que les cuento que antes de 1914 viajé a la India y América sin pasaporte y que en realidad jamás en mi vida había visto uno”.

El desastre y sinsentido de la guerra

Pero llegaron los delirios militaristas, las corrientes de cólera visceral y el ardor patriótico. Y también el nacionalismo, que era para Zweig “la peor de todas las pestes, que envenena la flor de nuestra cultura europea”. El belicismo y el virus del odio desencadenaron la espantosa Primera Guerra Mundial.

Y se alzaron con valentía voces contra la guerra…

Entre 1915 y 1917, Zweig escribió la pieza teatral Jeremías, una especie de Casandra en registro bíblico: ¡avisarás de la ruina que viene pero nadie te creerá! La propaganda del odio doblegaba todo clamor por la paz y la fraternidad.

“¡No escuchen a aquellos que sólo buscan halagar sus oídos con sus palabras! ¡Les están tendiendo una trampa, no caigan en ella! ¡No escuchen a los hipócritas que los empujan a aventurarse en un terreno resbaladizo, no caigan en las redes de quienes quieren cazarlos como a pajarillos!”

Para la estupidez colectiva, todo Jeremías, todo defensor de la paz, era sospechoso de traidor, derrotista y antipatriota. Así le sucedería a Zweig en su Austria natal y, en Francia, a su amigo Romain Rolland, quien se enroló como voluntario en la Cruz Roja y publicó en 1914 el manifiesto pacifista Más allá de la contienda:

“El amor a la patria no reclama que odiemos y asesinemos a las almas piadosas y fieles de las otras patrias. El amor a la patria exige que les rindamos honores e intentemos unirnos a ellas en busca del bien común”.

En una carta abierta al poeta de espíritu belicista Gerhart Hauptmann, Rolland escribió: “La guerra es el fruto de la debilidad de los pueblos y de su estupidez”. Y criticó a dirigentes, intelectuales y creadores de opinión, a los “héroes de gabinete y matarifes de la prensa” que alentaban la guerra desde la mezquina comodidad de la retaguardia.

Pero Jeremías siguió sin ser escuchado. Y, como Jerusalén, Europa sucumbió a la imperturbable ira de la destrucción:

“La guerra es un animal taimado y voraz que consume la carne de los fuertes y sorbe el tuétano de los poderosos, tritura las ciudades con sus mandíbulas y pisotea el país con sus pezuñas. Quien la despierta no la vuelve a adormecer”.

El horror nazi

Finalizada la Primera Guerra Mundial, el infierno parecía haber quedado atrás. Una Europa devastada hacía pensar en el comienzo de otro mundo, uno en el que los cruentos errores del pasado no volverían a repetirse. Fue un tiempo de hambre y penurias, de humillaciones y escasez, de especuladores e inflaciones hiperbólicas: “No había otra virtud que la de ser hábil y flexible, no tener escrúpulos y saltar encima del caballo al galope en vez de dejarse pisar por él”.

Y, bajo esa superficie en apariencia tranquila, se celebraban los valores de la vida y la libertad de los felices años veinte que siguieron a la escasez de la posguerra. Pero “peligrosas corrientes subterráneas recorrían Europa”.

Con el ascenso de los totalitarismos se sintió rebrotar el más miserable rencor y el ansia de dominación. Y lo que parecía imposible, el retorno a la brutalidad de la guerra, resurgió como una certeza que nadie quería creer, a pesar del trágico experimento que había sido la Guerra Civil española.

En una época en la que el fanatismo nazi se extendía y prendía imparable el odio más irracional y despiadado en el corazón de Europa, no resultaba fácil conservar una profunda fe en el mundo y la Humanidad.

Las hogueras de libros quemados a instancias del Tercer Reich eran corrientes y las obras de Zweig fueron prohibidas en Alemania y Austria. En sus memorias, tal vez tratando de encontrar un sentido a tantísimo sufrimiento, escribía: “Toda sombra es, al fin y al cabo, hija de la luz y sólo quien ha conocido la claridad y las tinieblas, la guerra y la paz, el ascenso y la caída, sólo éste ha vivido de verdad”.

La inhumanidad, la injusticia, la xenofobia, el racismo, la tortura y la brutalidad del exterminio nazi se extendieron en Europa con la demoníaca Segunda Guerra Mundial. Zweig es claro: “Europa me parecía condenada a muerte por su propia locura, Europa, nuestra santa Patria, cuna y partenón de nuestra civilización occidental”.

“Indefenso como una mosca”, desposeído, aislado y exiliado, Zweig se vio pisoteado por la maquinaria nazi que lo estigmatizaba, por seres humanos transformados por la indiferencia, desalmados autómatas como el personaje Mirko Czentovic que describió en su última obra escrita Novela de ajedrez: “No hacía nada que no se le ordenara de manera explícita, nunca preguntaba nada, no jugaba con otros chicos ni se ocupaba nunca espontáneamente si no era por indicación expresa”.

El amargo adiós

Stefan Zweig acabó sus días sumido en un profundo y maltrecho desencanto, apenado como Jeremías por una Europa, su patria espiritual, que se destruía a sí misma.

En el exilio de Petrópolis, Brasil, Zweig se suicidó junto a su esposa Lotte el 22 de febrero de 1942. En una de las notas de suicidio escribió: “Prefiero, pues, poner fin a mi vida en el momento apropiado, erguido, como un hombre cuyo trabajo cultural siempre ha sido su felicidad más pura y su libertad personal”. ![]()

[Antonio Fernández Vicente: profesor de Teoría de la Comunicación,

Universidad de Castilla-La Mancha. // Fuente: The Conversation — CC BY]

🔸🔶🔸

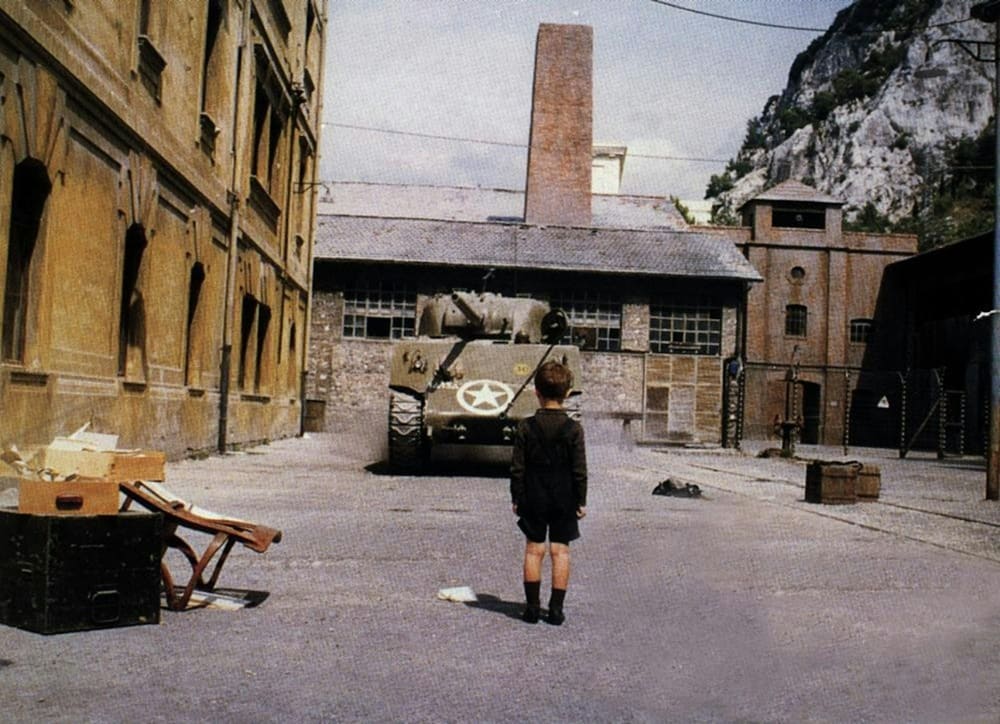

El cine lleva décadas intentando narrar el Holocausto

Igor Barrenechea Marañón

El 27 de enero de 1945 el Ejército rojo irrumpía en el campo principal del complejo de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de exterminio nazi, la esencia del horror totalitario. Cerca de 1 300 000 seres humanos murieron en sus instalaciones.

En 1947 se constituyó en museo. Y en 1979, la Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad por su crucial simbolismo del Holocausto. En la actualidad, continúa siendo un lugar de memoria tan reconocido como significativo, casi de visita obligatoria para entender aquellos hechos. Y es que, de sus cenizas surgió el derecho internacional humanitario y la convicción de que nada así podría repetirse.

El siglo XXI se ha convertido en el siglo de la memoria y significación de las víctimas, para que ciertos hitos históricos singulares como éste sean una fuente perpetua de aprendizaje. Auschwitz fue el punto más elevado de la crueldad y el sadismo humanos —contra los judíos principalmente, pero también contra otros muchos colectivos—, pero no deja de impartir tremendas lecciones de humanidad, solidaridad, resiliencia y compromiso, frente al antisemitismo y el racismo.

De este modo películas como La zona de interés, que versa sobre la mirada de los victimarios, invita a hacer un breve repaso sobre una extensa y valiosa filmografía al respecto. (Y más aún, al cumplirse 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial).

Todos los matices

El trayecto abarca documentales de enorme tristeza como Shoah, A pesar de Treblinka, Gueto y À pas aveugles, pero también visiones tiernas y divertidas, en una temática difícil de abordar que intenta hacernos valorar la increíble entereza del espíritu humano a pesar de las brutales condiciones a las que puede ser sometido.

Filmes como la oscarizada La vida es bella, la encomiable El tren de la vida e incluso la fallida Ilusiones de un mentiroso son un reflejo de cómo el cine puede atreverse, desde la comedia y sin frivolizar, a ofrecer un punto de vista nuevo y muy humano de ese trágico pasado.

Sin embargo, lo que implicó el horror del nazismo con toda su desnudez criminal queda recogido en toda una suerte de duras y terribles recreaciones de Auschwitz. Como la fría y desgarradora brutalidad que se contempla en La zona gris, El hijo de Saúl y El informe Auschwitz. La última está basada en la suerte real de dos prisioneros eslovacos que huyeron del campo para dejar constancia de su testimonio y el infame tratamiento a los prisioneros.

Casos extraordinarios, como el que retrata la oscarizada La lista de Schindler —en la que un empresario alemán salva la vida a miles de judíos—, permiten observar que la decencia se puede elegir. Otros, como El profesor de persa, El campeón de Auschwitz y El superviviente de Auschwitz, desvelan que el ingenio, la resiliencia y la casualidad fundamentaron la tabla de salvación de tantos y tantos prisioneros.

Relatos de infancias

Centrándose en el exterminio desde el punto de vista infantil, destacan Sin destino, inspirada en la obra autobiográfica del Premio Nobel de Literatura Imre Kertész; y El niño con el pijama de rayas, adaptación de la exitosa novela homónima de John Boyne. Igualmente, los efectos que la violencia y las políticas antisemitas tienen en un grupo de niños se tratan en Hijos de un mismo Dios.

Como no podía ser menos, la figura de Ana Frank sigue siendo un punto de referencia obligado en este tema. Su historia se retrata tanto en la clásica El diario de Ana Frank como en la original Dónde está Anne Frank, un filme animado que revela el inmenso legado emocional y humano del personaje real, pasando por las producciones televisivas La historia de Ana Frank y El diario de Ana Frank.

Las grandes decisiones

Al centrarnos en las altas instancias, podemos destacar filmes controvertidos como Amén, que aborda el papel del papa Pio XII, conocedor de los hechos, durante el exterminio, aunque la historia busca centrarse más en la figura del verídico oficial de las SS Kurt Gerstein, experto químico, que dio a conocer el exterminio judío.

Producciones como el telefilme La solución final y la más reciente La conferencia reconstruyen el momento en el que la alta jerarquía nazi, con Reinhard Heydrich y Adolf Eichmann a la cabeza, concibió en la conferencia de Wannsee la línea general para el exterminio judío.

El cine también ha abordado las consecuencias legales del horror. La producción alemana El caso Fritz Bauer se centra en la figura del fiscal alemán que procesó, en los años cincuenta, a nazis de menor rango implicados en el exterminio —los 1 200 guardianes de Auschwitz habían rehecho sus vidas hasta que 750 de ellos fueron, finalmente, juzgados. La también teutona La conspiración del silencio sigue la misma línea.

Una tragedia continental

En términos generales, filmografías de diferentes nacionalidades han abordado el tema, ya que fue un hecho histórico que afectó a prácticamente a toda Europa. Así se puede ver en filmes como el ruso Sobibor, el croata Dara iz Jasenovac y el español El fotógrafo de Mauthausen.

Las infames políticas en Hungría, en 1944, quedarían recogidas en El cónsul Perlasca y Al lado del enemigo.

A esto habría que añadir la persecución de los judíos franceses o refugiados por parte de las autoridades colaboracionistas de Vichy, como retratan Monsieur Batignole, La llave de Sarah, La redada y Korkoro, cuyo protagonista es gitano —un colectivo que también padeció una persecución implacable.

Como punto y final, se debe mencionar la película británica Negación. Se inspira en la demanda por difamación que tuvo lugar en Londres, a instancias del publicista David Irving, negacionista del Holocausto, contra la historiadora Deborah Lipstadt. El proceso tuvo una inmensa repercusión porque la legislación inglesa sobre el libelo exige que la carga de la prueba recaiga sobre el acusado (Lipstadt, en este caso) en lugar de sobre el demandante (Irving). Es decir, ella tenía que probar la existencia de la Shoah. Finalmente, la justicia, como cabía esperar, dio la razón a Lipstadt.

Volver, por lo tanto, a Auschwitz es retornar a la inhumanidad que habita en el ser humano pero también a la esperanza y la dignidad del superviviente. ![]()

[Igor Barrenechea: profesor y Doctor en Historia

Contemporánea, UNIR // Fuente: The Conversation — CC BY]

🔸🔶🔸

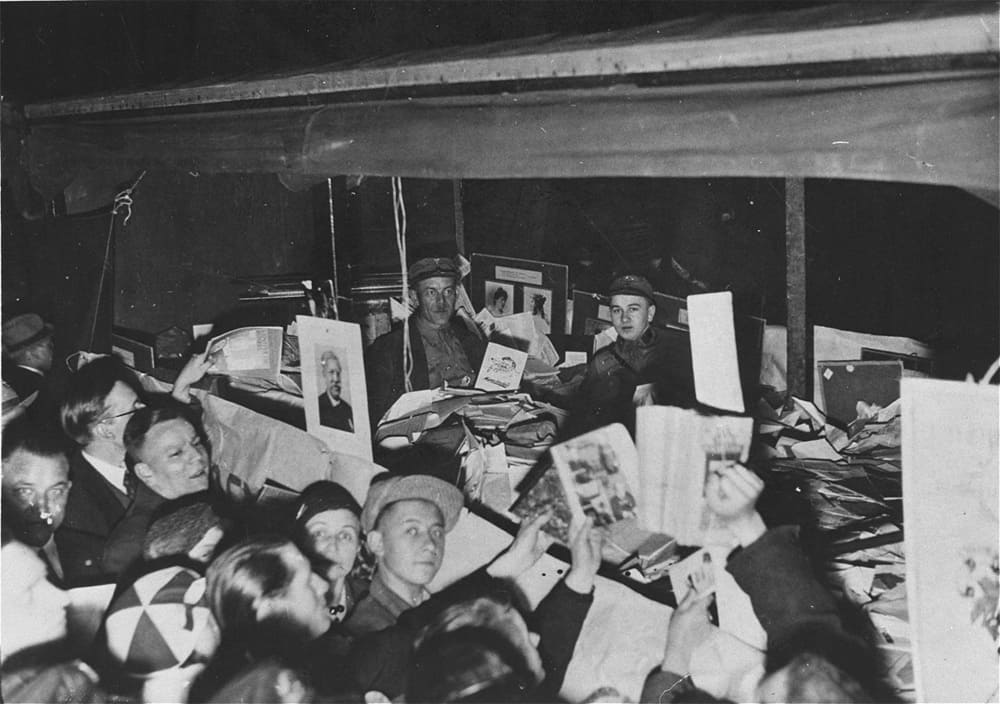

El exilio americano de la literatura alemana

Margarita Blanco Hölscher

Tras el nombramiento de Adolf Hitler como canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, muchos escritores, artistas e intelectuales se vieron obligados a exiliarse por la amenaza que suponía para ellos el nacionalsocialismo.

Aunque en un principio buscaron refugio en los países vecinos, su destino final acabó siendo el continente americano —especialmente Estados Unidos y México. En ambos países encontraron cobijo figuras tan imprescindibles de la literatura alemana como Thomas Mann, Bertolt Brecht o Anna Seghers, entre otros.

Orígenes de una huida

El ascenso al poder de los nazis provocó el fin de la República de Weimar (1918-1933), una democracia parlamentaria establecida en Alemania tras la Primera Guerra Mundial. A partir de 1930, fecha en la que los nacionalsocialistas se convirtieron en la segunda fuerza política más votada, no faltaron señales del peligro que se avecinaba. Sin embargo, la gran mayoría de la ciudadanía no fue capaz de imaginar las terribles consecuencias de un cambio con el que inicia una dictadura que llevará a Alemania a la destrucción.

El 10 de mayo de 1933 los nazis lanzaron la “Acción contra el espíritu no alemán”, que marcó el inicio de la persecución sistemática de escritores judíos, opositores y políticamente impopulares. En un movimiento perfectamente organizado, se quemaron en Berlín y otras ciudades universitarias las obras de numerosos autores. Poco después se divulgó la primera de muchas listas de libros que debían ser retirados de las bibliotecas públicas.

La quema de libros fue el preludio de una dura represión para muchos escritores, periodistas y académicos. La imposibilidad de seguir ejerciendo su profesión hizo que muchos optaran entonces por abandonar Alemania. Convencidos de que el régimen nazi no duraría mucho en el poder, huyeron a países europeos colindantes como Francia, Austria o Checoslovaquia.

Salir de Europa

Esta esperanza desapareció en 1938 tras la anexión de Austria, la posterior invasión de los Países Bajos, Francia y Checoslovaquia y los acuerdos de tránsito de mercancías y tropas que Suecia estableció con el gobierno alemán.

Estados Unidos se convirtió entonces en uno de los pocos países que todavía ofrecía asilo a los refugiados, pese a las dificultades burocráticas en la obtención de visados. Entre 1933 y 1944 llegaron a EE. UU. 218 298 refugiados alemanes y austriacos, de los cuales aproximadamente 110 000 eran de origen judío. El presidente Roosevelt apoyó actividades diplomáticas destinadas a facilitar la llegada a EE. UU. de refugiados europeos. Esta función fue secundada por asociaciones no gubernamentales en el ámbito literario como la Sociedad germano-americana para la cultura (German-American League for Culture) y la Asociación americana para la libertad de la cultura alemana (American Guild for German Culture Freedom).

La labor de denuncia realizada por intelectuales y escritores en los países europeos continuó también en EE. UU., pese a las dificultades que representaban el desconocimiento de la lengua y de la cultura norteamericana.

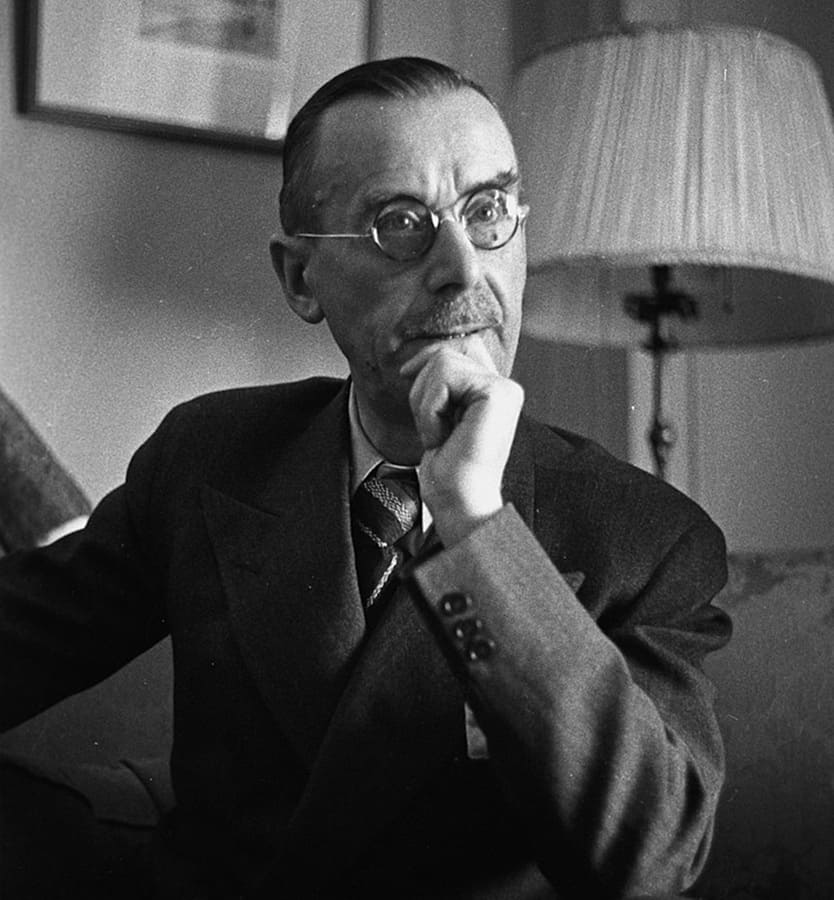

Mann nunca volvió a instalarse en Alemania

Una de las actividades más conocidas en este sentido fueron los discursos radiofónicos de Thomas Mann (1875-1955).

Tras emigrar a Suiza en febrero de 1933 y haber sido desposeído de su nacionalidad en diciembre de 1936, Mann —premio Nobel de literatura en 1929 y autor de novelas tan leídas como La montaña mágica— se trasladó en 1938 a Estados Unidos con su familia.

Desde allí continuó la lucha contra Hitler en escritos y conferencias y, especialmente, en los discursos radiofónicos dirigidos a sus compatriotas y difundidos por la BBC entre octubre de 1940 y mayo de 1945. El objetivo principal de estos breves discursos, de apenas ocho minutos de duración, era difundir la verdad sobre el nacionalsocialismo, el exterminio de los judíos y el curso real de la guerra para concienciar a los alemanes de las atrocidades y catástrofes que los dirigentes políticos habían traído al país.

Mann regresó a Europa en 1952. Aunque volvió de visita, se negó a instalarse de nuevo en Alemania y pasó los tres últimos años de su vida en Suiza.

Brecht, sospechoso de comunismo

En el exilio americano pasó también varios años Bertolt Brecht (1898-1956).

Antes de su huida de Alemania en 1933, era ya uno de los dramaturgos más prestigiosos del país. Durante el incendio del Reichstag el 27 de febrero de 1933, Brecht huyó a través de Praga y Viena a Suiza y luego a Dinamarca. Allí escribió la obra de teatro Terror y miseria del tercer Reich (1938), en la que narra la vida diaria bajo el nazismo.

Después de que las tropas alemanas invadieran Dinamarca, se trasladó a Suecia y Finlandia. En mayo de 1941 obtuvo un visado para Estados Unidos y se instaló en Los Ángeles en una comunidad de exiliados alemanes, pero nunca llegó a adaptarse al país, no sólo por las diferencias culturales y lingüísticas, sino también por sus intentos frustrados de establecerse como guionista en Hollywood.

Al ser interrogado por el Comité contra Actividades Antiamericanas, bajo sospecha de pertenecer al Partido Comunista, viajó a Suiza, único país que le concedió permiso de residencia. En 1948 se mudó a Berlín Este donde, junto con su esposa, Helene Weigel, fundó la compañía teatral Berliner Ensemble.

Seghers, camino a México

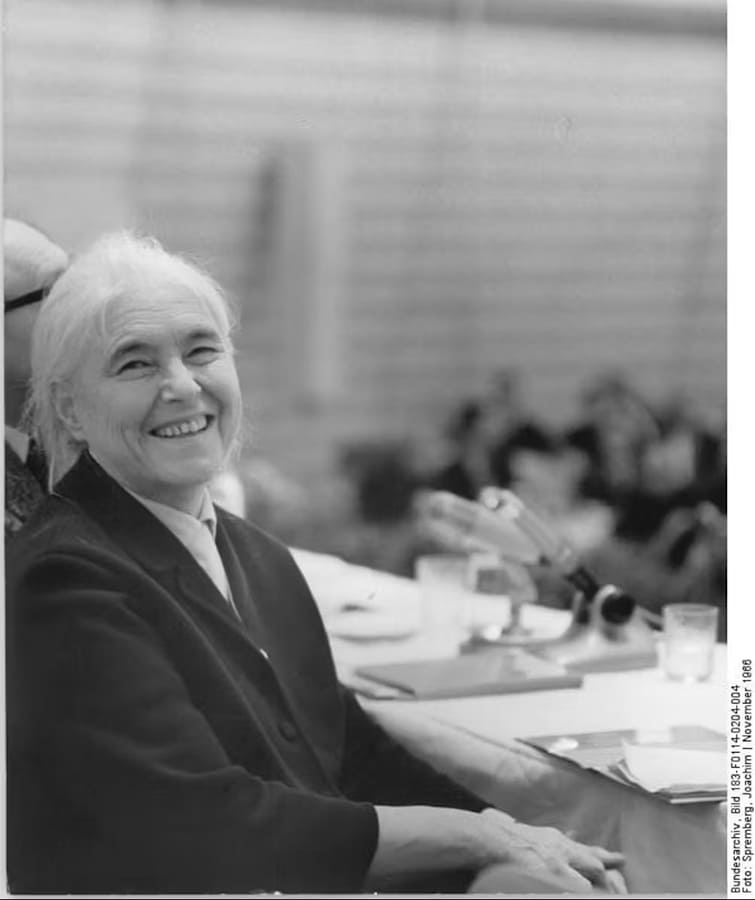

Anna Seghers (1900-1983) es otra de las grandes figuras de la literatura alemana que tuvo que huir del país en 1933.

Nacida en el seno de una familia judía, su primera novela, La revuelta de los pescadores de Santa Bárbara, fue distinguida en 1928 con el prestigioso Premio Kleist de literatura.

Miembro del Partido Comunista Alemán, Seghers huyó a Suiza tras ser arrestada temporalmente por la Gestapo y desde allí se trasladó a París. En 1941 consiguió escapar con sus hijos en uno de los últimos barcos que salieron de Marsella y se estableció en Ciudad de México. Como ella, fueron muchos los comunistas que llegaron a México por tener prohibida la entrada en Estados Unidos. Desde allí llevaron a cabo una importante labor cultural por medio de la editorial El Libro Libre, el club cultural Heinrich Heine, del que Seghers fue la presidenta, y la Asociación Alemania Libre.

Seghers regresó a Berlín en 1947. Su piso en el barrio obrero de Adlershof aloja hoy un museo sobre su vida y su obra. ![]()