Mayo, 2025

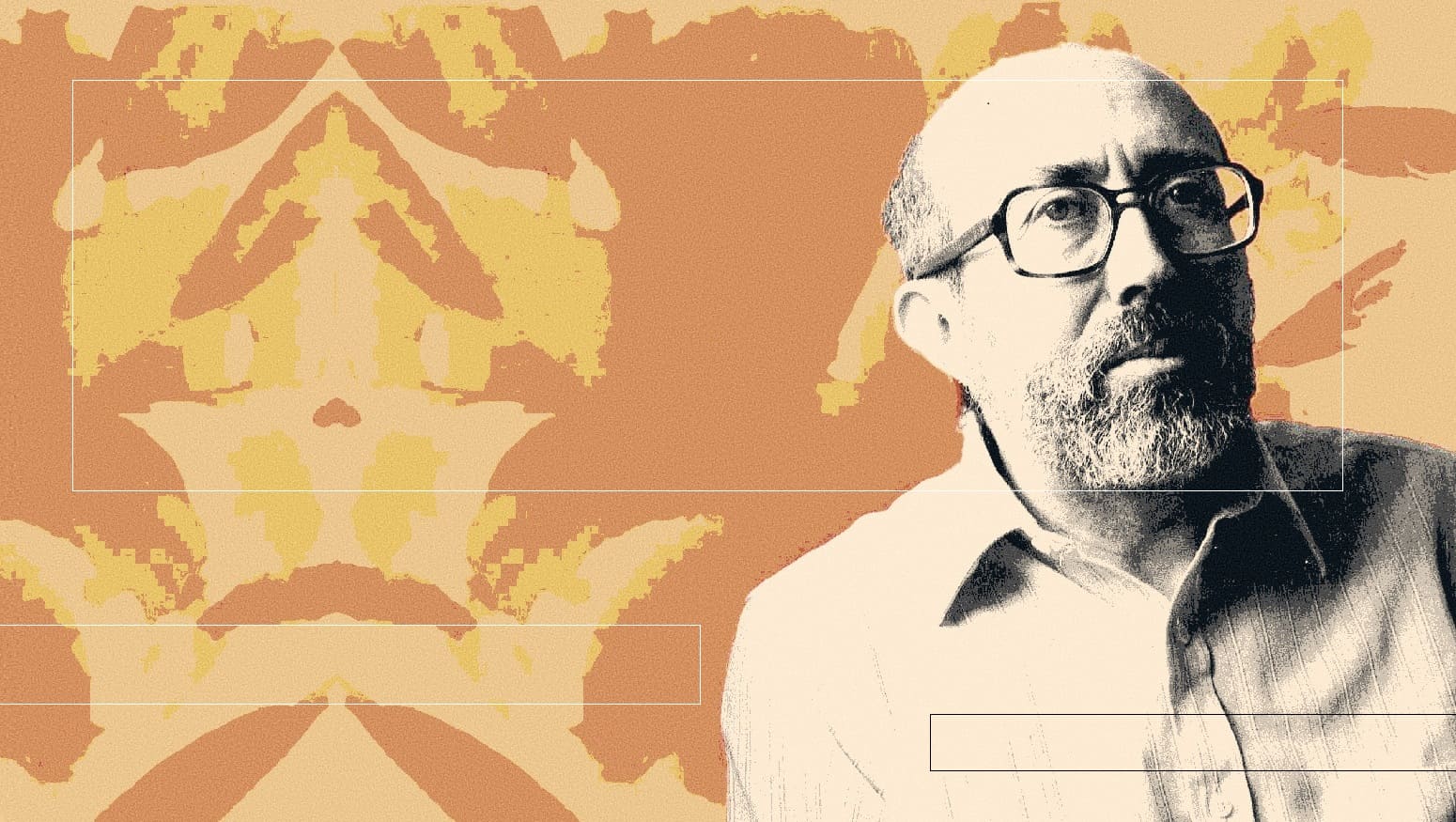

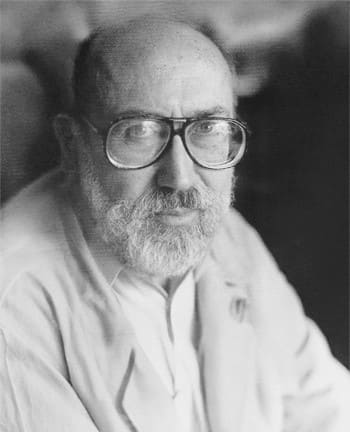

Nació en mayo de 1925 y se fue de este mundo, 82 años después, en febrero de 2008. Emilio Carballido fue, sigue siendo, una de las figuras emblemáticas del teatro moderno mexicano. Considerado principalmente dramaturgo, su herencia literaria consta también de dos tomos de cuentos, nueve novelas, antologías de teatro joven e infantil, unas cien obras teatrales, así como guiones para cine y televisión. Hombre de letras a cabalidad, se cumple su centenario natal. Víctor Roura lo evoca en las siguientes líneas.

1

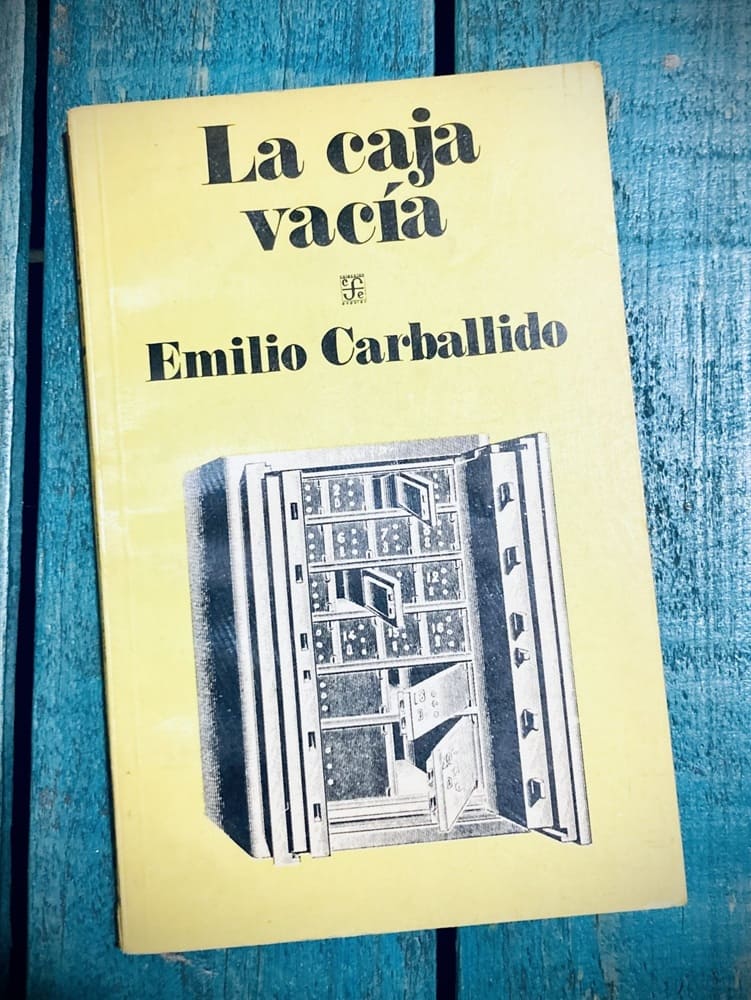

El propio Emilio Carballido nos dijo que, antes de su Venus Quetzalcóatl (Editores Mexicanos Unidos, 2002), sólo tenía La caja vacía (1962) como su anterior volumen de relatos.

Tuvieron, pues, que pasar cuatro décadas para que el dramaturgo veracruzano (cuyo centenario natal conmemoramos este 22 de mayo, fallecido a sus 82 años de edad en Xalapa el 11 de febrero de 2008) se decidiera a reunir en un libro sus narraciones breves, aunque congregara, y él lo subrayaba, nada más cinco (y que, si nos ponemos rigurosos, con excepción de “El alma dormida”, ninguno de los otros cuatro es formalmente un cuento sino, acaso, crónicas, apuntes morales, esbozos periodísticos) porque el texto principal, que es el que le da título al libro (“La caja vacía”), lo consideraba él una novela: “Me fastidia un poco el empeño de cierta crítica —decía Carballido en el prólogo de su volumen— que considera el género novela como dependiente de su grosor. Tamaño enciclopedia: es novela; librito enteco: es cuento. Obviamente Cervantes no pensaba así: véanse las Novelas ejemplares que entre todas no alcanzan a tener tantas páginas como el Quijote o Persiles. También las novelas de Lope de Vega son flacas, y si no son cuentos es por razones internas: complejidad estructural, desarrollo psicológico, amplitud de visión o de trama y mayor alcance temático”.

Con este enfoque, Carballido juzga sus novelas: “Todas son distintas de los cuentos por las razones dichas. Mientras que los cuentos tienen una facilidad anecdótica, o un trazo limitado de los caracteres, las situaciones son de natural brevedad y el tema es menos ambiguo y mucho más definible”.

“Venus Quetzalcóatl”, entonces, es una novela, aunque pareciera en realidad un cuento. La historia, decía Carballido, “es una de esas ocurrencias que no se sabe bien de dónde vienen, una especie de fantasía-ensoñación de un robo perfecto que, al apuntarla, crece y toma cada vez más vida propia. La fantasía del robo sin castigo es una mecánica compensatoria de todos los tiempos, pero aparece más frecuentemente en las sociedades injustas, como la nuestra, donde la riqueza insolente de unas zonas urbanas se contrasta con la miseria extrema y el deterioro humano de otras. Donde las autoridades en turno roban, el robo del pueblo se hace un acto de justicia social”.

2

José Puente trabaja toda su vida en la joyería Damasco, pero, ya grande de edad, al punto de su jubilación, se enamora (porque alguien, sin duda, puede enamorarse de los objetos, no necesariamente de los sujetos) de una valiosa piedra: “Fueron aquí el flechazo y la pasión —narra Carballido—. Trajeron, para vender a comisión, ese diamante. Enorme piedra excepcional, tallada en gota. 124 kilates, 15 más que el Koh-l-Noor. O sea, casi 25 gramos. Provenía de Brasil, de Minas Gerais: el engarce muy simple, plano y delgado, circundándolo y deteniéndolo con sus uñitas de platino. Así, podría llevarlo al cuello quien se atreviera, como pendiente. Una limpia luz parecía brotar de su interior, lanzaba fogonazos si le daban vuelta, otorgaba más y más destellos en cada ángulo que se le contemplara”.

El caso es que Puente quedó fascinado con ese objeto y entre la desazón y la temeridad planeó, en su libreta personal, con dibujos acompañados de apuntes para ubicar correctamente la maniobra, una perfecta estrategia para apoderarse de la joya que jamás llevó a cabo el propio Puente sino otras personas que se encontraron, por azar, la libreta en un baño de vapor donde se hallaba el viejo Puente con su amante Adela, la despachadora de la fonda Juárez, una “mujer llena de carnes abundantes pero macizas”. Los ladrones, integrantes de un grupo de rock, hicieron todo el preciso trabajo que Puente ya había previsto, pero por supuesto no contaban, nunca contaron, con la ilimitada astucia del viejo, que recuperaría la joya a espaldas de los mismísimos ladrones, que tuvieron que salir disparados del país.

3

Pero donde aflora la maestría narrativa de Carballido es, indudablemente, en el relato “El alma dormida”, una pieza compacta de brillo literario, incluso con más luz propia que la propia piedra quetzalcoatlana.

“Apenas en la entrada de la sala, las dos de pie —cuenta Carballido—; la mujer mayor, delgada, el pelo claro que empezaba a volverse gris, y la menor, adolescente, veían en torno como evaluando cada objeto: el ajuar pretensioso, con terciopelos color vino y la madera dorada, los retratos que abundaban en las paredes, en la maceta del rincón una enorme planta de plástico, sucia de polvo y muy difunta, el rinconero lleno de objetos acumulados en confusión: animales de porcelana, floreritos vacíos, más retratos, unos angelitos pegados con resistol, canastitas de migajón de pan amasado y teñido”.

Acababan de llegar a esa casa una joven con su madrina. Las atendieron con vasos de horchata los hijos de la dueña (“que dice mi mamá que ahorita viene, siéntense, por favor”), mientras la muchacha le pedía a su madrina que mejor pasaran a retirarse: “En ese pueblo chato, de caserones amplios de un solo piso, había también tres o cuatro casitas como ésta, pedantes, con pretensiones locamente citadinas; dos pisos y proporciones más ralas, adornos californianos, sin el patio central lleno de plantas, con azotea en vez de tejado. En cambio, tenían garaje para dos coches, y el clima las trataba con más crueldad que a las otras. Pero querían decir: aquí hay dinero y gusto moderno, somos de mejor clase”.

Bajó la señora, disculpándose porque, adujo, era la hora de la siesta.

¿En qué podía servirlas?

“Me imaginaba… una casita más bien pobre, una situación… no tan lujuriosa”, dijo la madrina, aunque con la impresión trastocó el adjetivo: lujuriosa por lujosa. “Mi marido vive del azúcar, es cañero. De milagro no tiene diabetes la familia —se rió, sola, la señora—. Por eso ve que la casa está así, cuidada y con… todo. La televisión es grande, nuevecita. La otra la pusimos en la cocina. Y mire, es aire acondicionado: por eso está tan fresca la sala”.

Se oía el escándalo de los hijos de la señora en el otro cuarto.

Ruidos de la televisión encendida.

“¿Y qué se les ofrece?”, por fin preguntó.

“Venimos de Córdoba —dijo la madrina—. Le traje algo que olvidó usted hace dieciséis años”.

La mujer se quedó sin expresión.

“Vacía, inmóvil, como si fueran a retratarla. Luego empezó a reírse quedito, como un tipo de risa nervioso y raro. Murmuró ‘Santo Dios’ y emitió más gorgoteos, con uno o dos quejiditos. Otra vez quedó inmóvil”.

Yo creo que se equivoca, dijo la señora, “nunca he ido a Córdoba”.

—Allá tarda 20 minutos el tren del istmo —añadió la madrina—, se bajó usted, fue a la tiendita donde estábamos mi hermana y yo. Nos dejó abandonada a esta niña y huyó en tren, otra vez; se subió en el momento en que empezaba a andar. Nosotras habíamos corrido detrás de usted, y mucha gente, y le gritamos “oiga, dejó su niña”… La vimos irse, colgada del estribo; la señora que vende pollos la ayudó a no caerse.

Cierto: reconoció entre breves lágrimas que ese “olvido de 16 años” era un pecado que no debía saber el marido de la señora. Ya tenía tres hijos y luego vendrían otros dos.

¿Qué querían?

¿Dinero?

No, nada, sólo que conociera a su hija.

Eso era todo.

Y se fueron por donde vinieron. ![]()