Mayo, 2025

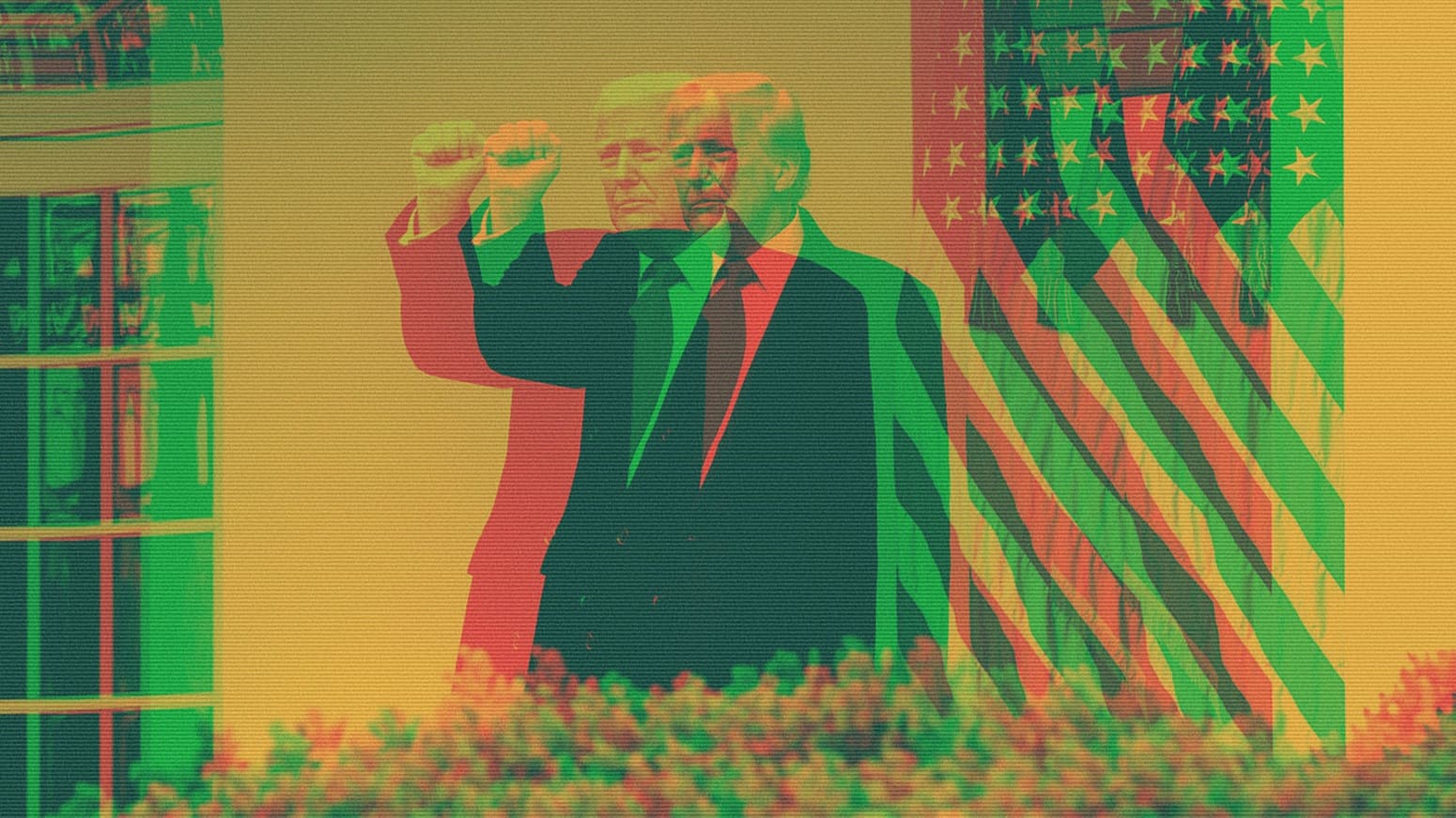

Hace unos meses, muchos se preguntaban si la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos podía representar una amenaza real para la democracia americana. En estos primeros cien días, Trump se ha comportado como si no existieran límites a su poder: ha atropellado derechos básicos, transgredido normas y ha llevado a cabo acciones de dudosa constitucionalidad. ¿Cómo ha sido posible infligir tanto daño en solo cien días? Como señala Sebastiaan Faber en el siguiente texto: “Bien mirado, Trump y compañía se han encontrado con un terreno abonado por una larga serie de tendencias, y no todas realizadas desde la derecha”.

Sebastiaan Faber

En Estados Unidos llevamos cien días de desbarajuste y desconcierto. Hemos visto a jueces detenidos; ciudadanos y residentes legales secuestrados por agentes de inmigración encapuchados que los encarcelan y deportan sin amparo legal o pruebas (ni mucho menos oportunidad de someterlas a examen); agencias federales —entre ellas, las encargadas de proteger a la ciudadanía de abusos bancarios y empresariales, alimentos contaminados, toxinas medioambientales o enfermedades contagiosas— diezmadas o abolidas, con miles de funcionarios despedidos; programas sociales y de desarrollo internacional recortados; miles de millones de fondos de investigación científica suspendidos; tratados internacionales rotos; alianzas militares minadas; y abogados, medios, periodistas, universidades, profesores y estudiantes chantajeados por un poder ejecutivo que no duda en instrumentalizar al Departamento de Justicia para perseguir a disidentes y enemigos políticos.

No hay día que pase en que no se expanda la lista de desmanes perpetrados por el Gobierno de Trump, cuyas acciones obedecen a una confusa combinación de guiones cuidadosamente preparados (Project 2025), los contradictorios afanes ideológicos de los asesores del presidente (desde el neocatólico J.D. Vance y el tech bro distópico Elon Musk al supremacista blanco Stephen Miller, el arancelista Peter Navarro y el antivacunas R.F. Kennedy), la chapucería e incompetencia de otros miembros de su equipo ministerial (Pete Hegseth en Defensa y Pam Bondi en Justicia) y los reflejos mafiosos y la impulsividad narcisista del propio presidente. Entre todos, han sumido al país en el caos y la inseguridad.

¿Cómo ha sido posible infligir tanto daño en solo cien días?

Parece que los famosos checks and balances están fallando. O, por lo menos, están tardando en activarse. Sea como sea, la Trias Politica cojea ante un poder ejecutivo desatado. La rama legislativa —sólo el Congreso puede destituir al presidente mediante un impeachment— se ha puesto de perfil. En la rama judicial, la lucha es desigual. Mientras que Trump y su equipo se deleitan en ignorar las reglas, quienes se le oponen se ven obligados a seguirlas escrupulosamente. Los tribunales, a los que han venido apelando miles de damnificados durante estos primeros cien días de la mano de sindicatos y organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), tienen sus propios ritmos. La verdad es que las y los jueces federales —incluidos los nombrados por Trump y otros presidentes republicanos— están haciendo su trabajo. Cada vez más casos y causas se están acercando a la mesa del Tribunal Supremo, que en enero de 2024 reforzó la inmunidad presidencial, pero que dentro de poco se verá enfrentado a una de las mayores pruebas de legitimidad de su historia.

Aun así, ninguno de estos factores basta para explicar la extensión del daño y la facilidad con la que se ha perpetrado. La verdad es que los impulsos destructivos de Trump y su equipo han servido para revelar debilidades estructurales en la república norteamericana cuyas causas se remontan por lo menos a mediados de los años noventa. Bien mirado, Trump y compañía se han encontrado con un terreno abonado por una larga serie de tendencias, y no todas realizadas desde la derecha.

Una de ellas es la expansión del poder ejecutivo a expensas del Congreso. Aunque la historia norteamericana cuenta con numerosos presidentes que expandieron su poder en este sentido —incluidos demócratas como Franklin D. Roosevelt durante la Gran Depresión y la II Guerra Mundial y Bill Clinton, que después de dos años en la Casa Blanca tuvo que lidiar con la obstrucción de un Congreso republicano— fue George W. Bush el que, a rebufo de los ataques del 11 de septiembre de 2001, allanó el camino para que sus sucesores se aprovecharan de un control mucho más laxo de las ramas legislativa y judicial.

La expansión del poder presidencial desde 2001 no sólo constriñó el papel del Senado y la Cámara de Representantes a la hora de controlar al ejecutivo. También erosionó los derechos constitucionales de la población, sobre todo después de la adopción del Patriot Act (octubre de 2001), que instrumentalizó la amenaza continua del “terrorismo” para legitimar programas masivos de vigilancia como los desvelados por Edward Snowden en 2013, además de la detención, la tortura, el encarcelamiento indefinido o el asesinato extralegal de sospechosos, obviando todas las garantías constitucionales.

El presidente Obama, elegido en 2008, no dudó en aprovechar este nuevo margen de movimiento en su política exterior (incluida la multiplicación de ataques con drones o la intervención militar en Libia) y, en el ámbito doméstico (por ejemplo, en la persecución sañuda de periodistas receptores de filtraciones). Y aunque Obama usó el instrumento de las órdenes ejecutivas para proteger a ciertas categorías de inmigrantes indocumentados (como los jóvenes indocumentados protegidos por DACA), esto no impidió que bajo su mandato se incrementaran las deportaciones de migrantes condenados por delitos, o capturados al intentar cruzar la frontera ilegalmente. (De hecho, la política migratoria de Obama continuó un proceso de endurecimiento iniciado por Bill Clinton).

También hay tendencias socioeconómicas de largo plazo que le allanaron el camino a Trump. Por ejemplo, el debilitamiento gradual del movimiento sindical. Aquí fue clave, de nuevo, la política económica de Bill Clinton —desindustrialización y libre comercio—, que después fue reforzada por Bush, Obama y Trump. (Biden, en esto, fue una excepción). La que acabó pagando el precio de esta traición a la clase obrera fue Hillary Clinton cuando en 2016 —dos décadas después de que su marido firmara el Tratado de Libro Comercio norteamericano— perdió a votantes clave en el Cinturón del Óxido.

Al dejar que el movimiento sindical perdiera presencia, el Partido Demócrata cavó su propia tumba en estados como Ohio, Wisconsin y Michigan. A lo largo del siglo XX, los sindicatos constituyeron una piedra angular de la sociedad civil norteamericana: no sólo porque ayudaron a paliar la desigualdad económica, sino porque funcionaron como vehículos de educación política. “Se ha demostrado que el mero hecho de pertenecer a un sindicato moldea la conciencia política y reduce la atracción a los partidos autoritarios de extrema derecha”, me dijo el periodista Dan Kaufman en 2018. “El ocaso de los sindicatos como espacios de socialización ha contribuido a la victoria de Trump”.

No sorprende, por tanto, que la destrucción del tejido sindical haya sido desde hace muchas décadas un objetivo explícito de los grandes think tanks y lobbies de la derecha norteamericana, como la American Legislative Exchange Council (ALEC), que hace quince años convirtió el estado de Wisconsin en su laboratorio, empezando con la destrucción de los sindicatos de maestros y funcionarios.

Como demuestra el caso de Wisconsin, ha sido a nivel estatal donde la paulatina erosión de la democracia norteamericana se ha mostrado de forma más descarada. En este ámbito, el Partido Republicano sí que ha sido el principal responsable. A lo largo de las últimas dos décadas, su política de gerrymandering —el rediseño de distritos electorales para favorecer a sus propios candidatos— ha tenido una serie de efectos perversos que se refuerzan mutuamente. Así, ha hecho posible que el Partido Republicano consiguiera mayorías absolutas en ambas cámaras y la jefatura (la llamada trifecta) en 23 gobiernos estatales, frente a 13 para el Partido Demócrata; gobiernos que, a su vez, controlan el diseño de los distritos electorales. Los gobiernos estatales son también los que mandan en áreas de competencia como la política educativa, el acceso al aborto y las infraestructuras de electorales (incluida, crucialmente, el registro de votantes y el acceso a las urnas en las elecciones presidenciales). En el gobierno federal, los efectos del gerrymandering han sido más obvios en la Cámara de Representantes, donde ha favorecido a candidatos más radicales.

Los gobiernos estatales de mayoría republicana son los que en los últimos diez años se han volcado de lleno en la guerra cultural en el ámbito de la educación primaria, secundaria y universitaria, exigiendo un mayor control sobre los contenidos curriculares y el personal docente. Esta guerra cultural se ha venido librando, supuestamente, para proteger a alumnos y estudiantes contra una serie de hombres de paja de nombres cambiantes: Political Correctness (PC); Critical Race Theory (CRT); lo woke; el marxismo cultural; la cultura de la cancelación; o Diversity, Equity, and Inclusion (DEI). Es un carro al que Trump se subió entusiasta al final de su primer mandato —cuando reaccionó contra el Proyecto 1619 del New York Times— y desde el primer día de su segunda temporada en la Casa Blanca.

A pesar de las advertencias histéricas de la derecha norteamericana y de algunos opinadores liberales, la “cultura de la cancelación” nunca ha supuesto una amenaza seria para la libertad de expresión o de cátedra. De todas formas, ha sido un peligro infinitamente menor que las políticas que se han adoptado con la excusa de paliarla. Éstas sí que han servido para socavar la libertad de cátedra y la seguridad laboral del personal docente. En el estado de Indiana —por poner sólo un ejemplo entre muchos— hoy se exige que las clases universitarias reflejen un “equilibrio” entre puntos de vista políticos y se anima a los estudiantes a denunciar a las y los profesores sospechosos de transgredir la norma —o de salir del ámbito temático de su clase o disciplina, cosa que también se prohíbe. Las primeras denuncias ya se están tramitando. Una ley similar se acaba de adoptar en Ohio.

Argumentar que la cultura woke es la que ha provocado los ataques de derecha al mundo educativo es como culpar a Ucrania de la invasión rusa. Aun así, llama la atención que, en su guerra cultural contra escuelas y universidades, la derecha haya podido adoptar sin demasiada dificultad las tácticas de la izquierda, centradas en la vulnerabilidad del alumnado. Así, su alarma ante el supuesto antisemitismo en las universidades (que hoy sirve para justificar los ataques a Harvard, Columbia, y otros centros privados) se nutre del discurso de los derechos civiles; su prohibición de abordar “conceptos divisorios” en las clases invoca la “incomodidad” que esos conceptos provocarían en los alumnos; y su creación de nuevas leyes que buscan regular el contenido del currículum reflejan una ingenuidad similar a la que ha movido a cierta izquierda universitaria durante las últimas décadas.

Como ha señalado Laura Kipnis con referencia a la gestión de las relaciones sexuales en los campus universitarios, una cosa es luchar contra la discriminación o las violaciones; otra muy distinta es la idea de que todos los conflictos y problemas sociales y políticos tienen soluciones burocráticas o judiciales. La creación de cada vez más reglas, definiciones y protocolos, implementadas por agencias administrativas que además están encargadas de educar, juzgar y sancionar a la población universitaria, acaba por infantilizar al estudiantado, las mujeres en particular, que delegan su autonomía y agencia —además de sus derechos— a las autoridades de su universidad, al mismo tiempo que aprenden a verse a sí mismas como personas vulnerables, siempre víctimas en potencia de traumas paralizantes. Para Kipnis, se trata de una regresión política que sacrifica gran parte de las victorias del feminismo.

Son tendencias como estas las que explican que las universidades hayan estado tan poco preparadas para la guerra en la que las ha sumido Trump. Hace muchos años que las cúpulas universitarias subordinan los valores éticos y académicos que celebran retóricamente a otras necesidades prácticas: proteger la marca, evitar la mala publicidad, cortejar a donantes, controlar a profesores y estudiantes, agilizar la gobernanza. Por otra parte, los ataques de estos últimos meses están sirviendo para que las administraciones universitarias redescubran cierto espíritu de lucha y solidaridad. Después de las primeras capitulaciones de Columbia —que, dicho sea de paso, claramente dañaron su marca— y de la actitud mucho más desafiante de Harvard (que apuntaló su prestigio), las universidades han empezado a espabilarse e incluso a aliarse entre sí.

Un espíritu de lucha similar se ve en el movimiento sindical. Las y los maestros de las escuelas públicas de Chicago, por ejemplo, acaban de negociar un nuevo convenio en que, además de una subida salarial, se han incluido protecciones y recursos para alumnos y familias indocumentados o en necesidad de vivienda, así como protecciones de libertad de cátedra.

También en la judicatura parece haber cierto cierre de filas gremial, un redescubrimiento de los principios. Llama la atención, en este sentido, que incluso jueces conservadores nombrados por Trump y otros presidentes republicanos se escandalicen ante las actuaciones del gobierno federal actual. Aun así, si algo han demostrado los últimos 100 días es que las reglas y protocolos valen poco ante quienes están dispuestos a ignorarlos. Al fin y al cabo, el poder judicial no tiene forma de hacer cumplir sus sentencias, tanto más en la situación actual, en la que el Tribunal Supremo ha afianzado la inmunidad del presidente y ni la ministra de Justicia (Attorney General) ni el director del FBI se preocupan por mantener la más mínima apariencia de independencia.

La clave, por tanto, será el Congreso, que aún está tardando en redescubrir los principios de su papel constitucional. Eso sí, empieza a haber movimiento. En el lado izquierdo, algunos senadores y representantes han empezado a desmarcarse de la pasividad y la desorientación de la oposición demócrata. En el derecho, los congresistas empiezan a sentir la presión de sus propios votantes, cada vez más descontentos con las políticas de la Casa Blanca. Está por ver si el Congreso será capaz de espabilarse antes de los midterms de noviembre de 2026. ![]()