Abril, 2023

Lo vi por vez primera echado en tres patas, exánime, tomando los suaves rayos de sol que acariciaban la sala durante las tardes de estío. Rumiaba su silencio.

Me pareció un féretro ciertamente gordo y sin simetría, quizá hecho para un demonio tan viejo como el mundo y tan jorobado como un volcán muerto, sonriendo malicioso.

Me acerqué con titubeantes pasos infantiles hacia ese cajón prohibido y escalé el oscuro taburete acolchonado. Al treparme en la superficie pulimentada, mi rostro reflejaba el pánico en estado puro. Mis piernas querían correr y huir, pero la curiosidad de mirar de cerca un diablo fue más fuerte.

Con mis manitas rubicundas levanté uno, dos centímetros, la enorme tapa, pero su peso me venció. A pesar de mis dedos doloridos y aplastados, lo intenté de nuevo, esta vez con fuerza suficiente para descubrir que no guardaba a ningún ángel caído en su interior. Sin embargo, no estaba decepcionada. Al contrario, el arpa que reposaba en su interior me pareció emergida de algún reino encantado. El objeto que reposaba en la sala era un ataúd para arpas.

Con la emoción, me olvidé de llorar cuando caí estrepitosamente al piso alfombrado. Ni las rodillas raspadas ni las manos magulladas importaban, porque al azotar la tapa descubrí que el arpa aún tenía vida. Solamente dormitaba.

El entramado de sonoridades era un prisma que tejía miles de colores, un chal que me cobijaba los oídos, conmoviéndome hondamente. Una sensación hormigueante recorrió mi cuerpo. Los músculos de mi cara se tensaron y mis piernas se cerraron con fuerza. Una plácida sensación de mareo y deleite me sonrojó las mejillas e hizo asomar minúsculas perlas de sudor por mi cuerpo, me amplió el mundo.

Esa tarde calurosa tropecé con la pasión.

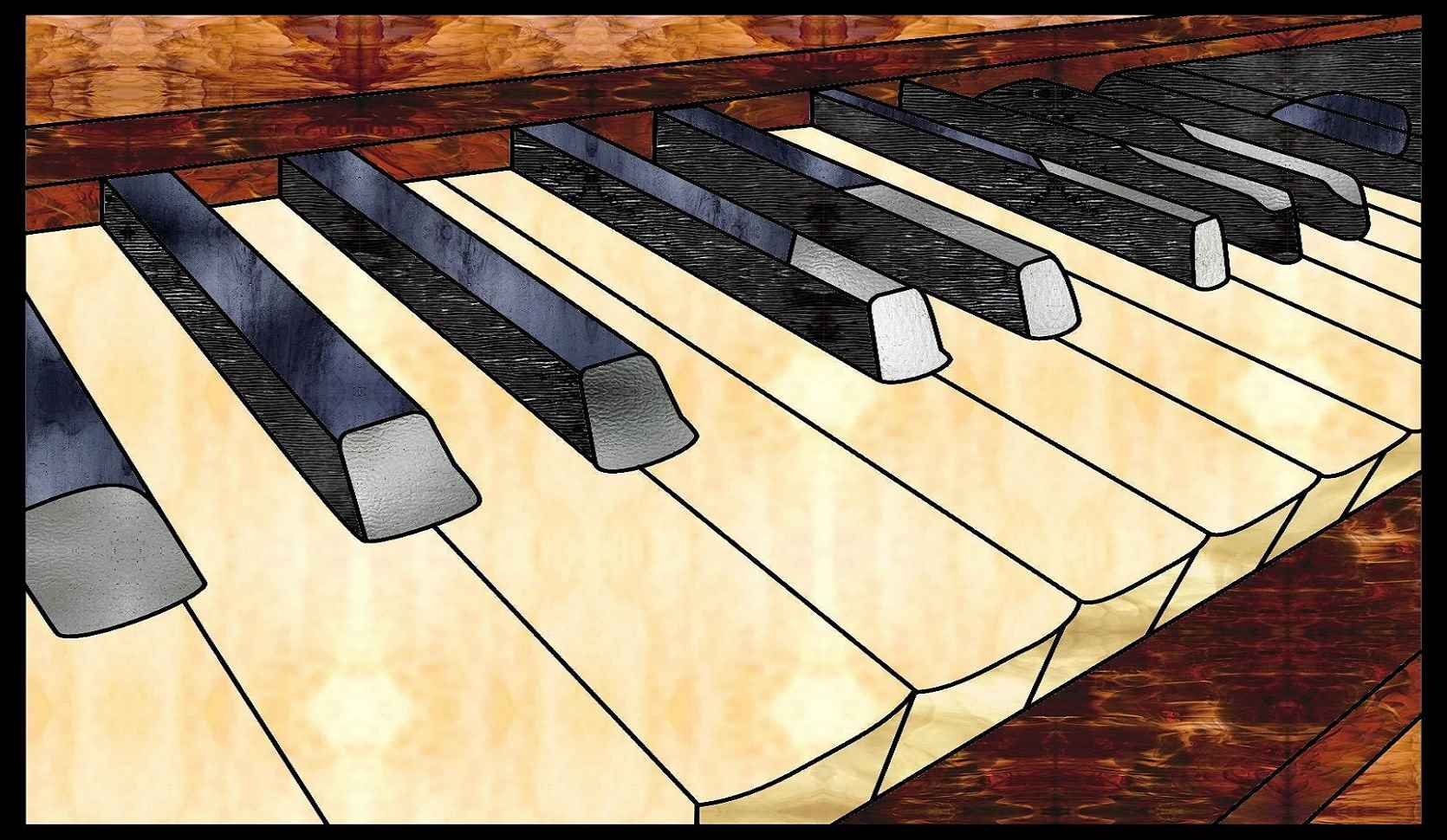

La pasión nos obliga a retornar al objeto de nuestro deseo. Al volver a él, di con la segunda tapa, la más pequeña, la que dejaba al descubierto su dentadura. La levanté por accidente, mientras acariciaba sus negros destellos, paladeando su lisa y fría superficie, colocando mis párpados sobre ella.

Oprimí el mi 3 con timidez, casi con pudor. El nítido y fugaz resultado fue relampagueante. El escaso segundo en que vibró la cuerda de acero tensada, los invisibles vellos que corren paralelos a mi espina dorsal se crisparon y el mareo de aquel primer deleite se multiplicó, pero su duración me pareció mezquina.

Así que exploré sus colores y brillos, aplastando las más teclas que me fueran posibles, combinando intervalos, cambiando su orden y duración.

Luego de algún tiempo, caí en cuenta que las teclas blancas escurrían sobre mi piel de leche, fundiéndose con ella, mientras que las negras, extrañas y más lejanas, la golpeaban agresivamente, haciéndome caer en un limbo en el que sólo importaban las distintas maneras de procurarme placer.

Cuando mis piernas alcanzaron la largeza suficiente para presionar los pedales, me aficioné al apagador que elonga los sonidos. El circuito formado por mis dedos y piernas hacían vibrar cada parte de mi cuerpo, comprimiéndolo y expandiéndolo junto con el marco de hierro de una sola pieza en perfecta comunión. Con las pupilas dilatadas y la boca reseca, mis manos temblorosas proseguían la exploración de mi cuerpo, de mi piel, huesos y entrañas, a través de esas siete octavas.

Pero esa absoluta sensualidad concluyó con las primeras lecciones. Repetir hasta el hastío las digitaciones, el 1,3,2,4,5, el 1,5,4,3,2, o el reseco y piadoso método Beyer, alejaban el entendimiento lúbrico que manteníamos. Sin mejillas sonrosadas ni músculos tensos, el piano se fue convirtiendo en un hábito tan poco dichoso como el matrimonio frugal de mis padres, de besos castos y pulcros.

Preferí entonces desecharle como las uñas o el cabello demasiado crecidos. Encontraba mayor diversión en jugar al té, cantar rondas o correr por el jardín.

Años más tarde, en un pequeño café, la humedad y la pasión me cubrieron por completo al atender la ejecución de un divertimento de Mozart. La vista se me nubló y el cuerpo, trémulo, no pudo recuperarse de tal cascada de ligera frescura, profundamente conmovedora, sino hasta dos días después.

Volví al piano como al amado distante. Fue Mozart quien me enervó entera. Después Bach, con su modo discreto y espiritual de entender aquellos placeres del cuerpo. Luego Schubert con sus tormentosas maneras. Beethoven y sus impetuosos arranques. Chopin me desgarró el alma. Un otoño maduré con Rajmáninov. Debussy desparramó el placer hacia mi olfato y gusto. Con Satie hice el amor a carcajadas. Alban Berg abrió inéditas puertas. Y con Berio desperté satisfecha bajo un peñasco.

Escribo estas líneas mientras tomo un baño de pasiflora. Al terminar, me ataviaré con ropas de seda y beberé un vaso repleto de vino tinto. Mientras oscurece, encenderé un par de velas y me reuniré con él, acariciaré delicadamente sus negros destellos, besaré su pulida superficie. Tocaré un adagio pianissimo mientras mis piernas se cierran con fuerza y mis mejillas enrojecidas se van poblando con tibias gotas de rocío.

Haré música, y con ella, recrearé el universo, como una diosa creadora, gozando, amando. ![]()