Fascinantes, torpes, costosos y desgraciados secretos

Febrero, 2023

Aunque Uri Orlev nació en Polonia en 1931, en 1945 se trasladó a Palestina y posteriormente a Jerusalén, ciudad en la que falleció el año pasado. Fue ahí, en Jerusalén, donde una larga noche entabló amistad con Marek, un periodista polaco que vivía en Varsovia y con quien pasó aquella velada bebiendo vodka y recordando la ciudad ocupada por los alemanes en la que ambos pasaron su niñez. Fue Marek quien le contó a Uri Orlev la historia que da vida a El hombre del otro lado: un secreto que sólo podía ser revelado tras la muerte de su protagonista.

Se supone que un secreto es eso que no se comunica, que no se cuenta, que no se da a conocer. Pero la verdad es que el único secreto que vale es el que se comparte con alguien. Porque ahora ese alguien tiene la obligación de preservarlo, de cuidarlo, de defenderlo. ¿De quién? ¿De qué? De sí mismo. De la tentación de contarlo.

Y resulta aún peor cuando el depositario de tal secreto tiene como oficio el de narrador. En el libro El hombre del otro lado (The Man from the Other Side), Uri Orlev escribe que, fascinado por lo que un amigo le había confiado durante un viaje de cuatro días en los que visitaron juntos Galilea y el Golán, en Israel, decidió tomar notas y escribir un libro con aquello que —maravillado, sorprendido— había escuchado. Antes de intentarlo, claro, pensaba solicitar permiso a su amigo.

Pero con sagaz intuición, aquel amigo, un periodista polaco llamado Marek, se le adelantó y lo llamó para rogarle que debía hacer la promesa de que no utilizaría aquella historia que le había contado durante el viaje, pues la familia, las autoridades, los amigos e incluso su mujer nada sabían. “Es un asunto delicado”, acotó.

Un poco decepcionado, Uri Orlev le prometió, desde luego, que no contaría nada, pero en tono de broma añadió: “Mantendré mi promesa. Aunque sólo mientras vivas”. El amigo río y dijo: “De acuerdo. Así tendrás una buena excusa para llegar a viejo”. Poco tiempo después, Uri Orlev vería en las noticias que un avión polaco se había estrellado en un bosque cerca de Varsovia. No hubo sobrevivientes. Sólo más tarde se enteraría que su amigo Marek, el protagonista de la historia, estaba entre los pasajeros.

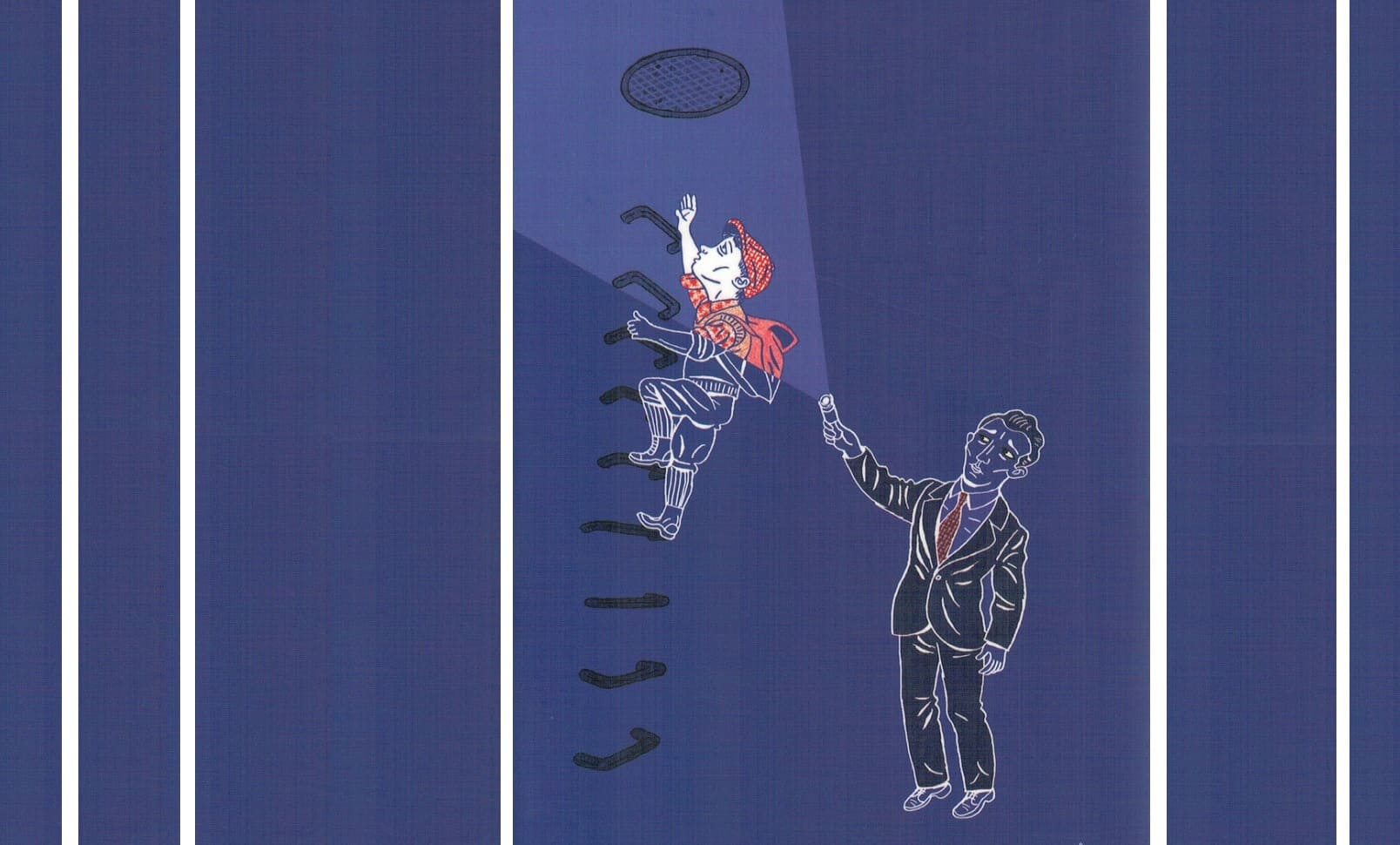

Esta desgracia es la que nos permite conocer otra serie de calamidades y el triunfo de la supervivencia sostenida por secretos que, como una red de alcantarillado, permiten que la existencia no termine por hundirnos en la inmundicia que sólo los seres humanos somos capaces de crear.

Uri Orlev (1931-2022) nos cuenta, en El hombre del otro lado (Ediciones SM), la forma en la que el pequeño Marek, a sus 13 años, es reclutado por su padrastro para comerciar con los judíos del gueto de Varsovia, durante la Segunda Guerra Mundial, llevando de contrabando hasta ellos toda clase de alimentos y mercancías a través de los túneles del pestilente drenaje de la capital polaca.

Esta repentina intrusión en la vida adulta, llevará a Marek a descubrir no sólo fascinantes secretos, sino que le revelará, no siempre de la mejor manera, la importancia de saber guardarlos, la necesidad de compartirlos, las torpes maneras en las que se nos escapan, el costo de conservarlos, el poder que pueden brindar y la desgracia que cae sobre todo aquel que pretende timar a otros con ellos.

Fascinantes secretos

Sí, porque la misma noche en que Marek comienza a trabajar con Antony, su padrastro, descubre que puede incorporarse al alcantarillado a través del sótano de su propia casa, por medio de una trampilla en el suelo, y llegar al corazón del barrio en el que los nazis mantenían aislados a los judíos. Además, días después se entera de que Antony traficaba también con otra clase de “mercancía”, la cual, por cierto, no metía al gueto, al contrario, la sacaba de ahí:

“Me llené de admiración —cuenta Marek— cuando supe que jamás tocaba un solo céntimo por aquel trabajo. Se trataba de niños recién nacidos […] Una vez le pregunté cuántos bebés había sacado del gueto, pero me dijo que no lo recordaba”.

Saber guardar secretos

Sí, porque en la casa del tío de Marek se esconden algunos judíos. No hacen ruido, incluso no tiran de la cisterna del baño. Si tienen que caminar por la casa, van en calcetines. Su tío, además, les ha indicado con tiza las maderas que crujen, para que eviten pisarlas, y no pueden tocar las puertas por si los goznes chirrían, ni abrir los grifos por si las cañerías gorgotean.

La necesidad de compartir secretos

Sí, porque aunque Antony no es, precisamente, amigo de las palabras, cuando se emborracha se le desata la lengua. La claridad desinhibida que otorga el alcohol a quien lo bebe, le hace comprender, como le dijo una vez ya borracho a Marek, que una persona no puede guardarlo todo para sí sin caer enferma. Por eso, él se lo cuenta todo a su esposa, la madre de Marek, y lo que no puede decirle a ella se lo confiesa al cura. No a la botella. No a la noche. Quizás a un desconocido en la taberna.

Las torpes maneras en las que se nos escapan los secretos

Sí, porque Marek no es capaz de ocultarle nada a su madre. Aunque quiera. Más temprano que tarde termina por averiguarlo todo. Es tan difícil para un niño guardar secretos que cuando Aniela, la madre de Marek, sospecha que algo anda mal, basta con que tome el rostro de Marek entre sus manos y lo mire profundamente a los ojos para saber cada detalle antes oculto. La abuela de Marek es todavía más hábil: siempre averigua cuando miente o cuando esconde algo. Basta, por ejemplo, que le dé un beso al saludarla para que ella empiece a sospechar y a extraer atinadas conclusiones.

El costo de conservar secretos

Sí, porque aunque su madre es católica, el padre de Marek era judío. Fue asesinado en los calabozos de la policía, en la funesta cárcel de Pawiak, en Varsovia, no por la Gestapo, sino por las autoridades polacas debido a su militancia comunista y a que había decidido luchar en aras de la liberación de la clase obrera, de los pobres y de los judíos. Resistió tres meses la tortura sin delatar a ninguno de sus compañeros.

“A veces —cuenta Marek— intentaba imaginarme toda clase de torturas y me preguntaba si podría resistirlas. Me parecía que sí. Habría aullado hasta perder el conocimiento. Habría vociferado como un loco. Pero en cambio, cuando me golpeaba una uña o una rodilla, por ejemplo, sentía un dolor tan intenso, que no creía que pudiera resistir la tortura. Entonces pensaba en mi padre y me daban escalofríos”.

El poder que pueden brindar los secretos

Sí, porque Wacek y Janek son un par de granujas con los que Marek ocasionalmente se junta a pesar de tenerlo prohibido por su madre. Wacek y Janek saben que algunos judíos logran evadir las fronteras del gueto marchando apresurados por un apartado camino, mirando atemorizados a todos lados y pálidos. Entonces, cuando detectan a uno, Wacek y Janek se aproximan a él, lo amenazan con delatarlo y lo esquilman quitándole todo cuanto tiene. Aunque, eso sí, se jactan de no haber entregado a ningún judío a la policía ni a los alemanes, o de que a veces le dejan dinero para el transporte, o de que no le quitan los diamantes que sin duda lleva escondidos en las costuras de su ropa ni las monedas de oro que tiene cosidas en los calzoncillos.

La desgracia que cae a quien pretende timar con un secreto

Sí, porque un día el señor Krol espera a Antony y a Marek en uno de los túneles de las cloacas. Al verlos, golpea con la luz de su linterna los rostros de los contrabandistas y con una desagradable risa les advierte que, a partir de ese momento, tendrán que compartir con él las ganancias que obtengan: una compensación por el simple hecho de no denunciarlos. Tal como hacen Wacek y Janek con los judíos que intentan huir del gueto.

Antony, como si fuera lo más normal del mundo, se aproxima al señor Krol. Él supone que es con la intención de hablar tranquilamente sobre el asunto. Pero de repente el señor Krol se derrumba en la zanja. Marek ve entonces un cuchillo: “Mi padrastro lo limpió en las ropas de Krol y lo escondió en su abrigo […] Luego lo registró, le quitó algo (dinero, por lo visto) y se lo metió en el bolsillo. Luego rasgo varios papeles y los echó al agua, escudriñó en la dirección donde me encontraba y, entonces sí, empujó el cuerpo a la corriente para que siguiera su último camino. No conté nada a nadie; ni a mi madre, naturalmente”.

Una tensión silenciosa

Los secretos, pues, se hicieron para compartirse. Son más fuertes que cualquier promesa. Porque es sabido que quien se lleva un secreto a la tumba no acaba nunca de morir. Deja algo que, aunque no está del todo vivo, permanece y late en el mundo: un rumor, una sombra, un espectro, un temor.

Incluso el neurocientífico estadounidense David Eagleman escribió que mantener un secreto no es saludable para el cerebro. Y en su libro Incognito (Anagrama) cuenta que un estudio del psicólogo James Pennebaker reveló que las víctimas de violación y de incesto que, por vergüenza o por sentimiento de culpa, deciden guardar el secreto de lo que les sucedió, suelen sufrir más por no comentar ni confiar a nadie el hecho, que por el hecho mismo per se.

Los bebedores muchas veces confían sus más oscuros secretos a otros ebrios desconocidos; los criminales, a periodistas; los acongojados y los arrepentidos, a curas; quienes no paran nunca de sufrir prefieren confesarse ante el psicólogo. El rasgo que une a todos ellos, como se ve, es que son extraños, que no están directamente implicados en la trama secreta. Porque un secreto se guarda, hasta donde es posible, de los cercanos, ya que sus efectos son siempre impredecibles.

Por eso esconder un secreto supone siempre un esfuerzo. Aparentemente la confianza entre las personas, pero sobre todo entre una pareja, se basa en que no haya secretos, pero no puede haber una relación “sana” sin secretos. Son indispensables para la supervivencia, como nos muestra Uri Orlev en El hombre del otro lado.

Así, los secretos configuran una tensión vital: una parte de nosotros quiere revelarlos, la otra no. Lo que contiene nuestros secretos son las consecuencias. Por eso a los niños les encanta, más que guardar secretos, revelarlos: porque no pueden hacerse responsables de lo que sucederá.

Los secretos arden, pesan, nos persiguen. Son un elemento esencial de nuestra comunicación con el mundo. Porque la vida es, al fin, una enmarañada red de secretos que usamos para alimentar nuestra más acabada y perfecta versión de nosotros mismos. Por cierto: Uri Orlev nació bajo el nombre de Jerzy Henryk Orłowski. ![]()