Sacar a asolear la tristeza le quita fuerza

Mayo, 2022

Al triste nunca le han de faltar las provocaciones para intentar engañar a su tristeza. “Sal y baila, diviértete, sonríe, compra, repite una y otra vez que estás feliz”, se le dice. Y quien cae en la trampa se da cuenta, al poco rato, de que está, como el grillo del médico y escritor holandés Toon Tellegen, alegremente “tumbado al sol en un pequeño charco de sus propias lágrimas”.

La tristeza, aunque no cruje ni rechina, pesa mucho. Por eso quien anda triste lleva la cabeza gacha, arrastra los pies y se da cuenta de que su tránsito por el mundo se vuelve cada vez más lento. La tristeza, como una sólida masa gris que va creciendo, puede abarcarlo todo: los pensamientos, para nublarlos; la curiosidad, para extinguirla; el ánimo, para apagarlo. Es curioso que la tristeza parece venir siempre del pasado: es como un viajero del tiempo que en su trayecto fue destruyendo lo que somos. Entonces ya no es posible experimentar de verdad el presente: la comida pierde sabor, el hambre misma es insípida, y hasta lo más básico, como cubrirse del frío, se vuelve un despropósito. En la tristeza no se quiere nada, salvo estar triste.

La tristeza, cuando llega, se comporta como una marea oscura que empieza por inundar la cabeza, pero luego se desparrama por todo el cuerpo y, si no se frena, nos rebasa y toca y entristece lo que nos rodea. Al principio sólo se siente como algo inerte, extraño, que anda por ahí. Luego crece y, si se afirma, empieza a golpear, a martillear por dentro. Provoca un ruido atroz. Y tarde o temprano nos derrumba. Aunque sea posible decir por qué llegó, nunca se sabe exactamente cómo fue que se quedó. Pero ahí está. Mucho menos se sabe cómo detenerla, cómo combatirla, cómo echarla.

El grillo del holandés Toon Tellegen lo ha experimentado: aquel día llevaba una sensación pesada, tan grande que no cabría ninguna otra sensación; una sensación grande y sólida, metida, enganchada en la cabeza; una sensación que empezó a empujar por detrás de su frente, una sensación nada agradable que lo obligó, sin que se diera cuenta, a agachar la cabeza y mirar el suelo. “Estás triste”, le dijo la hormiga, “y eso es así por ese sentimiento en tu cabeza”. La extraña sensación ya tenía nombre al menos. “Así que estoy triste”, pensó el grillo. Y comenzó a vivir la tristeza.

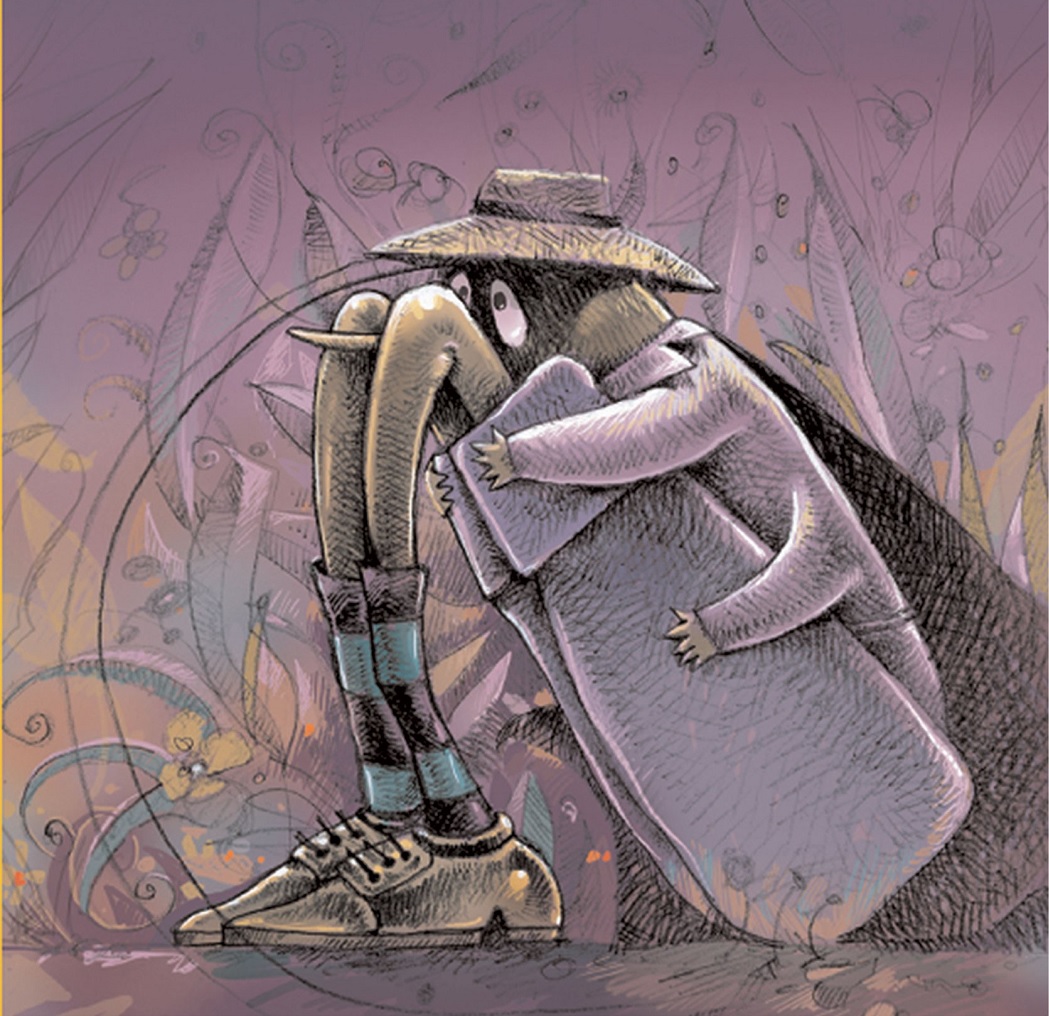

En La curación del grillo, el médico y escritor Toon Tellegen (Holanda, 1941) explora, desde la literatura, la tristeza. Los personajes de un bosque imaginario le permiten ahondar en ella. Nos habla de sus formas, de sus tipos. Propone un color para la tristeza, una textura, un sabor. Sugiere cómo, cierto día, la tristeza se instala, cómo llega sin avisar. Aunque —médico al fin— Tellegen insiste en que la tristeza está en la cabeza, el grillo y lo que le sucede en la historia permiten ver una y otra vez que la tristeza también está en las posturas corporales de quien la lleva, en el espacio que habita, en el ambiente. No como una relación de causa y efecto, sino como parte fundamental de la misma tristeza. De tal modo que si se la resiste, quizás un día, de la misma manera en que llegó, se marche. No así de fácil. Sí así de simple: un desastre que es necesario reparar.

Tellegen nos cuenta, pues, cómo el grillo descubre, arrastra y se libera de la tristeza. Es un libro publicado en México por Siruela y el Conaculta en el que su autor echa una mirada y nos narra cómo observan los demás ese sentimiento que muy pocos desean conocer. Ese sentimiento que paraliza, que lo va inundando todo, que contagia a todos; a todos menos a ese elefante obstinado del relato, que tiene su mente y su voluntad entregadas al empeño de trepar árboles y alcanzar su copa una y otra vez sólo para caer ruidosa, ostentosamente. Y volverlo a intentar.

La alegría es siempre un sentimiento compartido. Los otros nos quieren ver alegres. En su alegría encontramos nuestra alegría y viceversa. Pero la tristeza sólo puede generar lástima o conmiseración o contagio. ¿Quien quiere quedarse ahí para averiguar por sí mismo cómo es esa sensación, ese sentimiento? Tellegen —en este relato traducido desde el holandés original por María Lerma con ilustraciones de Jesús Aguado— nos cuenta que una mañana, a causa del grillo siempre triste, el león, el lucio, la rana, la mariposa, el oso, el mirlo, la comadreja… estaban también abatidos, tristes, pero al principio de la noche, cuando se habían acostumbrado a la tristeza del grillo, ya nadie seguía triste, excepto el grillo.

Pero también no cuenta que hay quienes, como la araña del relato, no experimentan jamás ninguna clase de sentimiento, estado de ánimo o sensación, y que desearían vivir al menos un poco de tristeza, pero por no saber de sentimientos, estados de ánimos o sensaciones ignoran que en la tristeza todo pica y oprime, que tiene un sabor amargo, que hace sentir perdido a quien la lleva, maltrecho; que la tristeza paraliza, pospone todos los planes para quién sabe cuándo; que en la tristeza se anda sin andar, sin rumbo. La tristeza patea, ataca, hace sentir su respiración, su presencia, su fuerza brutal.

Al triste nunca le han de faltar las provocaciones para intentar engañar a su tristeza. “Sal y baila, diviértete, sonríe, compra, repite una y otra vez que estás feliz”, se le dice. Y quien cae en la trampa se da cuenta, al poco rato, de que está, como el grillo de Tellegen, alegremente “tumbado al sol en un pequeño charco de sus propias lágrimas”. Porque en la tristeza se llora sin saber por qué. Hace daño. “¿Podrán sangrar los pensamientos?”, se pregunta el grillo. La tristeza parece saber todas las respuestas a todas las preguntas. Pero no habla. Masca palabras. Masculla. La tristeza se traga el tiempo: engulle todo el tiempo de quien la lleva. Quien está triste no tiene tiempo de nada. No porque esté ocupado, sino porque vive fuera del tiempo. Es evidente que el tiempo del reloj sigue empujado su existencia, pero el tiempo propio, el ritmo interior, ese tic-tac de adentro ha desaparecido, no existe.

Quien está triste es un ser raro para los demás. Un ser frío, desamparado. Pero también, para otros, puede volverse una oportunidad. La salamandra abre una tienda para vender tristezas. “Si uno está triste”, reflexiona, “el otro también quiere estar triste”. Y pone a la venta diferentes tipos de tristeza: la elegante, la pequeña y negra pero transparente, la áspera de invierno, la sombría rancia, la de agudo rencor, la descolorida y desgarradora, la especialmente discreta. Y también hay clientes, dice la Salamandra, que buscan, por ejemplo, pequeños estados de ánimo tristes para una sola noche, una tristeza que dure muchos años o sentimientos tristes con pinchos o escamas resbaladizas. La del grillo, concluye la salamandra, es una tristeza arrebatadora. ¿No desea venderla?

Al final del relato el médico Toon Tellegen no extiende al lector una receta para curar la tristeza. Sin embargo, advierte dos cosas: la primera es que de guarecerse para no ser sorprendido por la tristeza uno siempre está a tiempo; y la segunda es que, una vez instalada, descubrir a la tristeza, exponerla, sacarla a asolear le quita fuerza. Pues no hay que olvidar que aunque la tristeza “a veces tamborilea tan fuerte y con tanto brío en el centro de la cabeza”, o “sopla en una especie de trombón fuerte, agudo y sostenido”, o es un coro interno “que ensaya una deprimente canción”, o patea y pisotea con palos toda nuestra existencia y lo que la rodea “hasta hacerla polvo”; aunque, en efecto, sea capaz de hacer todo eso, nosotros somos la única casa habitable para la tristeza. ¿Le abrimos la puerta? ¿La acogemos y resguardamos? ¿O la llevamos al parque a que le dé la luz y caminar con nosotros? ![]()