Taller mecánico

Fuiste tú el primero que tocó mi cuerpo. Vivías en el número 400 de Río Grijalva, a dos casas de la mía, y eras el hermano mayor de Patricia, mi mejor amiga. Yo tenía siete años y tú, el cuerpo grande. No eras robusto, pero ocupabas toda tu piel, que carecía de pliegues; estabas tan restirado como el contorno de tus ojos pardos.

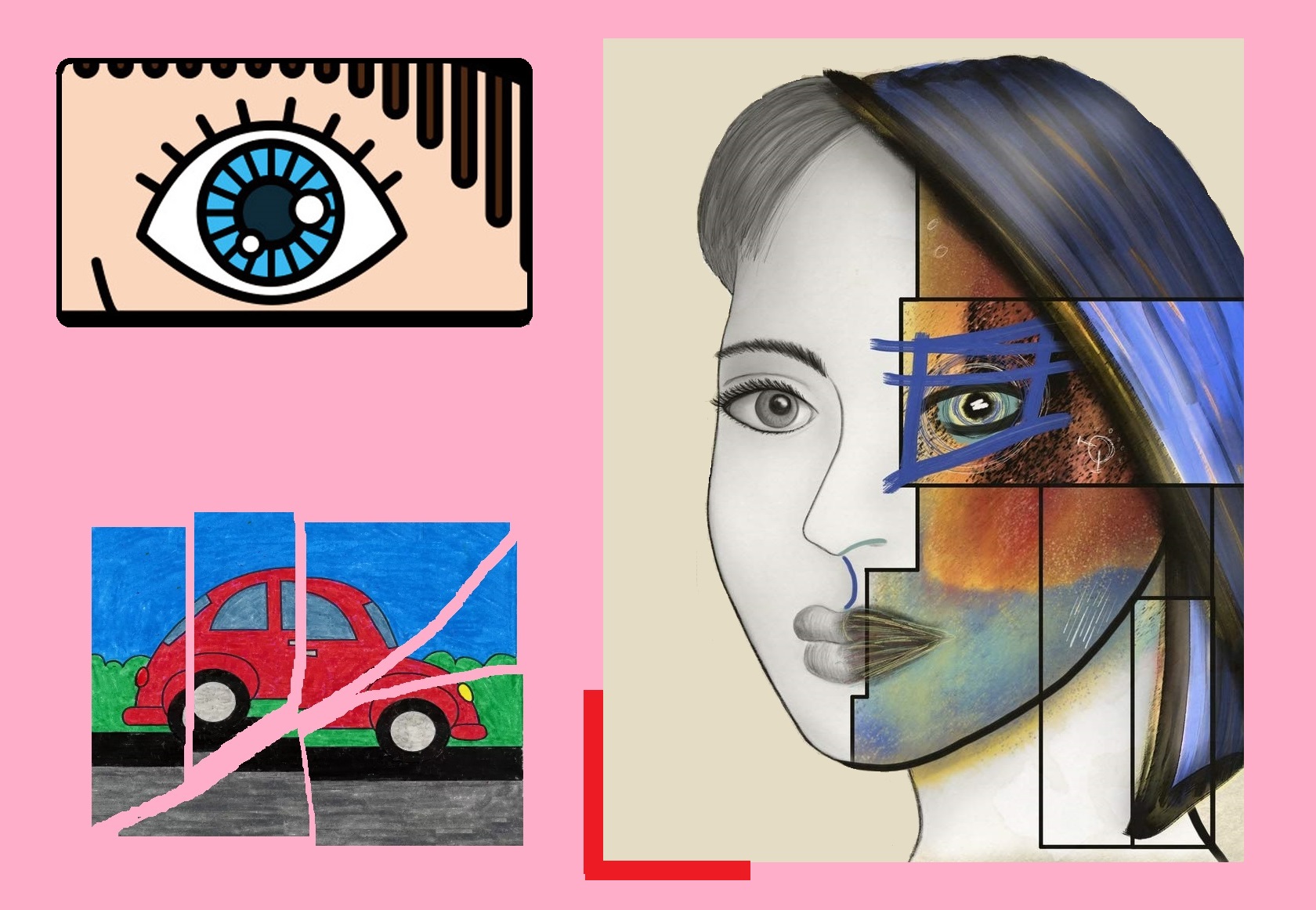

En mi casa no había vigilancia y tampoco la había en la tuya, por eso nos impusiste un juego: tu cuarto era el taller mecánico y nosotras, tu hermana y yo, los autos que necesitaban ser reparados.

Cuando yo estaba, Patricia era un auto nuevo o perfecto, y aunque las dos transitáramos sin averías a la misma velocidad por las avenidas de tu comedor, era a mí a quien atrapabas. Aunque a los autos no se les atrapa para llevarlos al mecánico.

Me estacionabas en tu cama individual y extendías mis cuatro llantas. De reojo veía cómo se ponían coloradas tus mejillas, que contrastaban con tu cuerpo moreno y con los jiotes de tu rostro y brazos que, para ese momento, ya los tenías descubiertos, y era lo último que notaba porque ponías tu suéter café, el de tu uniforme de secundaria, encima de mis ojos.

Por ti conocí la culpa, porque mi cuerpo se encrespaba con tu juego, por eso, antes de que tú me cubrieras los ojos, ya los había entrecerrado para no participar con la conciencia de la mirada.

Escuchaba cómo preparabas las herramientas y le pedías al auto de afuera, a tu hermana Ford Mustang, Ferrari, “un Torino impecable”, que siguiera dando vueltas, tocando el claxon, o fuera a cargar gasolina al patio, que lo suyo, por nuevo, por bien cuidado, debía ser algo menor.

Me nombrabas Renault, Volkswagen Sedan, o cualquier modelo viejo, antiguo, problemático, clásico, chocado. Nunca se sabía mi estado, pero siempre necesité composturas. “El auto está muy averiado. Me voy a tardar”, decías al atraparme.

Y sentía cómo te montabas en mí sin soltar todo tu peso, que habría lastimado mi ser esmirriado. Muy cerca de mi pelvis quedaban tus rodillas de piernas hincadas y abiertas. Primero revisabas, con suavidad, mis llantas extremidades. Luego de mover no sé qué piezas en mi estómago, terminabas alzando mi falda y haciendo onomatopeyas de herramientas chocando con fierros, de cables conectados, de aire expulsado, de tuercas y gato hidráulico. De lo simple a lo complejo.

Tu casa olía a tortilla caliente y tu aliento a taco de sal y salsa. Al salir de la escuela tenías que comprar el kilo envuelto en papel estraza que te encargaba tu mamá, y que aventabas en la mesa del comedor cuando nos veías jugar a Patricia y a mí en tu sala.

En nuestras casas no había ollas humeantes ni olor a jitomate con ajo y cebolla de la sopa que sí hervía en las cocinas del resto de nuestros vecinos. A Patricia y a ti, a mi hermano y a mí nos esperaban las viandas de cocinas económicas que iban juntos a llenar justo después de que mi hermano tocaba el timbre o chiflaba. Tres órdenes de comida en tu casa, tres órdenes de comida en la mía. Tu padre muerto, el mío creyendo que podía formar una nueva familia. Mi padre, siempre insurrecto de un hogar.

Antes, tú ya habías concluido el juego convirtiéndome en conductora. Me cobrabas acariciando las monedas invisibles en mi mano, alcanzándome una mirada fría desde tus ojos rasgados. Yo la retenía en la mente como reproche, una amenaza que creía complicidad hasta que regresaban y mi hermano chiflaba para que nos fuéramos a comer.

Días después aparecía en mi mente ese modo de tus ojos como una alarma que anticipaba tu juego una vez cada semana.