Enero, 2025

El Instituto Geológico y Minero de España y la Universidad Complutense de Madrid han realizado el primer inventario mundial de 40 de estos fenómenos extremos que abarca desde 1674 a la actualidad.

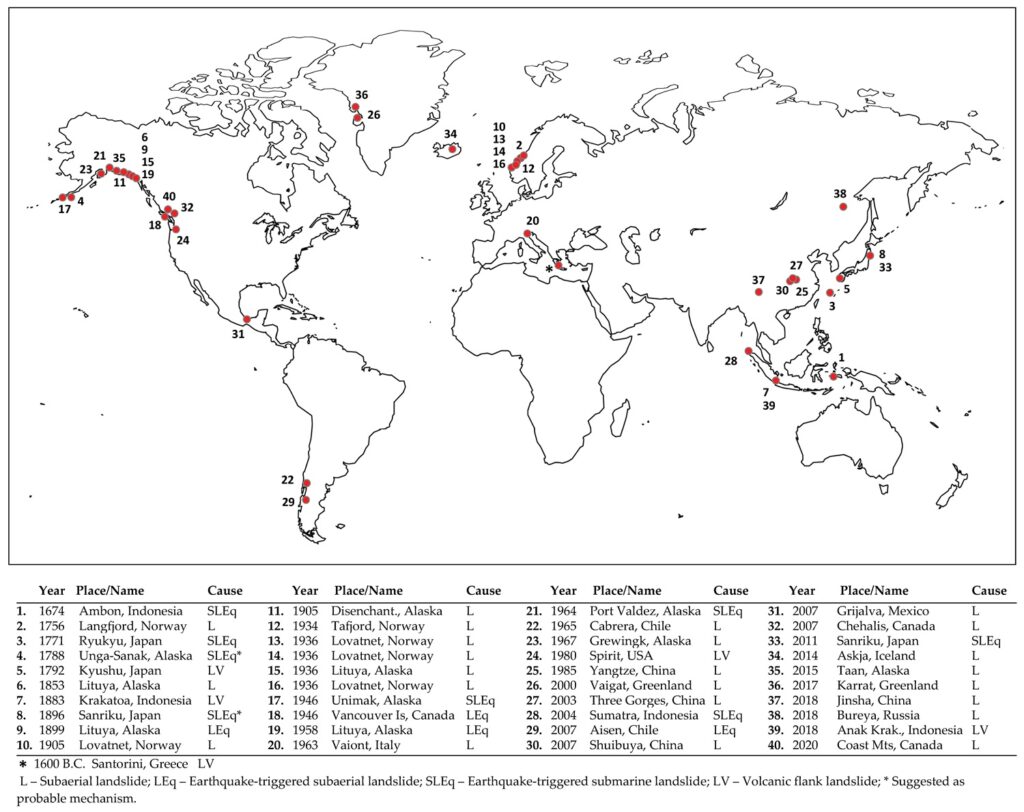

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y la Universidad Complutense de Madrid han presentado el primer Catálogo Global de Megatsunamis Históricos (GHMCat), en el que se recogen los 40 eventos documentados desde 1674 hasta la actualidad, incluyendo las descripciones de las alturas máximas de olas, las causas y las fuentes, de acuerdo con los datos disponibles y con las principales referencias bibliográficas que sustentan los datos recopilados.

Este inventario, publicado recientemente en la revista científica GeoHazards, revela que los ‘megatsunamis’ han sido causados por deslizamientos masivos o avalanchas rocosas de gran magnitud, en ocasiones inducidos por grandes terremotos, y detalla su localización y distribución geográfica, con una notable concentración en los fiordos glaciares de Alaska y Noruega. Asimismo, alerta sobre el aumento potencial de estos eventos extremos en zonas glaciares, como consecuencia directa del calentamiento global.

“Este catálogo representa una herramienta crucial para entender la conexión entre los riesgos geológicos y las condiciones climáticas y puede ayudar a prevenir riesgos”, señala Mercedes Ferrer, investigadora del IGME-CSIC y una de los dos coautores de la investigación.

Los ‘megatsunamis’ u olas gigantes son eventos extremos que impactan costas de acantilados en cualquier región. Están condicionados por la presencia de un cuerpo de agua y la ocurrencia de un deslizamiento de gran magnitud que, al entrar en el cuerpo de agua, provoca un repentino desplazamiento vertical del mismo.

Hasta ahora no existía una definición universal y aceptada del término, asociándose a eventos oceánicos prehistóricos vinculados a grandes impactos de asteroides, gigantescos colapsos de islas volcánicas o a terremotos transoceánicos muy destructivos, como los de Indonesia en 2004 y Japón en 2011.

A diferencia de los tsunamis, las olas de los megatsunamis alcanzan alturas de grandes dimensiones, hasta varios cientos de metros, al impactar en las costas.

El principal problema al investigar estos fenómenos es la escasez de registros geológicos e históricos bien documentados. A pesar de que los ‘megatsunamis’ deben haber sido relativamente frecuentes a lo largo de la historia de la Tierra, la inmensa mayoría no fueron observados ni documentados y no han dejado registro geológico.

Causas de los “megatsunamis”

El evento registrado más antiguo fue el desencadenado por la erupción explosiva masiva en la isla de Thera (Santorini) en Grecia, alrededor de 1600 a. C. De los que se han documentado, la mayor parte fueron generados por grandes deslizamientos subaéreos, en algunos casos por deslizamientos submarinos, y sólo unos pocos están relacionados con violentas erupciones volcánicas.

Son los primeros los que causaron las olas de mayor altura, por la entrada violenta de grandes masas de roca caídas desde alturas considerables en bahías, fiordos o lagos.

El estudio del IGME-CSIC y la UCM partió del análisis de la relación entre las alturas máximas de las olas y las causas de los tsunamis históricos documentados en el mundo —principalmente causados por terremotos (75 %) y deslizamientos de tierra (14 %)— mostrando que los de origen sísmico rara vez generaron olas de más de 20 metros. Por encima de los 30 metros, la gran mayoría fueron causados por deslizamientos subaéreos o submarinos.

En la investigación se propone una definición de ‘megatsunami’, basada en un criterio objetivo de la altura máxima alcanzada por las olas, de 35 metros o más. Este umbral distingue a un grupo exclusivo de 40 eventos, que representan el 1,5 % de todos los tsunamis históricos documentados.

Se utilizaron como fuentes de información principal las dos bases de datos mundiales de tsunamis históricos existentes, completadas con numerosas publicaciones. En esas bases hay unos 2.800 eventos registrados, 700 de ellos con olas de más de un metro de altura.

Para el nuevo catálogo, se revisó e investigó meticulosamente cada evento histórico, con referencias a fuentes originales siempre que fue posible, lo que dio lugar a la corrección de datos que eran inexactos y de erróneas interpretaciones antiguas. En total, se han consultado más de 300 publicaciones desde 1888 hasta 2024.

Del siglo XIX existen sólo unos pocos registros, si bien el número aumenta en el siglo XX. Solo en los primeros 20 años del XXI se han documentado tantos como en el siglo anterior, lo que se relaciona con el avance del conocimiento científico y tecnológico para la detección de estos eventos.

De los 40 ‘megatsunamis’ incluidos en el catálogo, algunos tuvieron alturas extremas superiores a los 100 metros. Durante la investigación para el catálogo, incluso se ha documentado un nuevo ‘megatsunami’ que tuvo lugar antes de 1786 en la bahía de Lituya (Alaska), que los autores mencionan, pero no incluyen en el listado por falta de información sobre la fecha exacta.

Precisamente en Lituya tuvo lugar en 1958 el más grande registrado jamás. Fue causado por una avalancha de rocas provocada por un terremoto de magnitud 7,8 que impactó las aguas en la cabecera de la bahía. La caída de entre 35 y 40 millones de metros cúbicos de rocas y hielo al mar, desde una altura de 600 metros, generó una ola de 524 metros, devastando 10 km2 de bosque.

El siguiente registrado tuvo lugar pocos años después, en 1963, en el embalse de Vaiont en los Alpes italianos, cuando un deslizamiento ocurrido mientras se llenaba la infraestructura causó una ola de unos 250 metros, destruyendo pueblos enteros. El último de dimensiones similares se produjo en 1980 en Spirit Lake (EE. UU.), alcanzando los 260 metros y fue un deslizamiento asociado a la erupción del volcán Santa Helena.

Impacto del calentamiento global

Los autores concluyen que, actualmente, en las zonas glaciares los efectos combinados de pendientes pronunciadas, masas rocosas fracturadas y el retroceso del hielo desempeñan un papel crucial para que ocurran grandes deslizamientos y avalanchas.

El calentamiento global, que conduce al aumento de las temperaturas, impacta en las latitudes altas y frías de ambos hemisferios, sobre todo en las regiones heladas, causando ese retroceso glaciar que genera la inestabilidad de las pendientes, por lo que señalan que “es probable que el calentamiento global impulse un aumento en la frecuencia de grandes deslizamientos rocosos”.

Tras este retroceso, explican, las paredes rocosas quedan expuestas a la erosión y a cambios tensionales, modificándose su equilibrio, lo que puede provocar grandes desprendimientos de rocas y avalanchas que, al caer violentamente al agua en fiordos y bahías, pueden desencadenar enormes olas.

“Es importante dirigir la atención hacia la prevención y mitigación de los posibles efectos dañinos en estas regiones propensas a grandes deslizamientos y ‘megatsunamis’ asociados”, concluyen los investigadores. ![]() (Con información del IGME).

(Con información del IGME).