¿De qué son tiempos los tiempos de emergencia?

1. Los tiempos fuertes

La captación del momento oportuno u ocasión propicia, lo que los griegos llamaban kairós, ha sido desde la antigüedad materia de la más alta sabiduría. Aristóteles declara que la poseen eventualmente el médico y el navegante avezados, como una especie de intuición abonada en la experiencia. Dado que los fenómenos corporales y meteorológicos son, de suyo, imposibles de predecir por completo, e impera en estos campos —como en algunos otros—un margen de incertidumbre irreductible, el mejor conocimiento posible es una especie de intuición basada en una experiencia copiosa. Estas «corazonadas» acerca de qué es propicio, de qué conviene para la ocasión cuando no hay condiciones para actuar sobre evidencias certeras, es lo que caracteriza la sabiduría kairológica.

Pero, lo mismo que la medicina o la navegación, la vida, en el sentido existencial del término, es un ámbito esencialmente incierto. No sabemos nada con certeza. No sabemos siquiera si despertaremos vivos mañana. ¿Quién hubiera imaginado, aparte de unas pocas mentes muy avisadas, que el mundo entero estaría en cuarentena durante el año 2020? Siendo la existencia esencialmente incierta, la posibilidad de captar la ocasión propicia o el momento oportuno es también uno de los más altos desafíos de la sabiduría práctica.

En términos existenciales, la pregunta del kairós se vuelve concreta y total. Como inquiere por la existencia toda, incluye todas sus dimensiones, pero al mismo tiempo alude a la oportunidad que se presenta en el instante, aquí y ahora. De ahí que la forma genérica de la pregunta por el kairós, en lo que toca a la vida concreta, pueda formularse en estos términos: «¿De qué es tiempo ahora?».

Ahora bien, que estemos respondiendo a esta pregunta constantemente, con nuestro simple estar envueltos en esto o aquello otro (manifestando así, precisamente, que es tiempo de estar envueltos o en esto o aquello), no indica que la pregunta haya sido formulada explícitamente, pero tampoco supone que la respuesta sea errónea. En varios de los momentos que componen nuestra vida respondemos con una justeza incontestable. Cuando estamos en el baño, es momento de estar en el baño; si tenemos sed y bebemos, es momento de beber, etcétera. Toda vez que las condiciones son regulares, la pregunta kairológica permanece implícita, porque en esas condiciones se sabe o se presume saber cómo actuar. La regularidad es, por así decir, amable en términos prácticos, pero mantiene adormecida la pregunta y no favorece la investigación, sino la repetición y el automatismo. Si hay buen tiempo, el capitán puede incluso desentenderse del timón y las velas por un momento, y dejarlas en manos del piloto automático, exactamente como sucede con el comando de la vida.

Sin embargo, en situaciones más complejas no es tan sencillo captar con claridad de qué es tiempo ahora. Los cuadros clínicos que le son extraños al médico, los enrarecimientos de la atmósfera para el marinero, las complicaciones que acusa la existencia humana, en todos estos casos los protocolos son inútiles y, a cambio del automatismo, emergen las cuestiones fundamentales del ámbito kairológico. ¿Es momento de actuar o de detenerse? ¿Hay que intervenir de manera enérgica o delicada? ¿Se impone pedir consejo o responder de manera expedita? ¿Conviene tomar esta dirección o aquella otra? Este tipo de preguntas son especificaciones de la pregunta genérica por el kairós, referida antes bajo la formulación: «¿De qué es tiempo ahora?».

¿Qué es lo que caracteriza a estos tiempos, enrarecidos o complejizados, que concitan las preguntas del kairós? Una respuesta obvia, y sin embargo exacta, es que se trata, en mayor o menor medida, de tiempos de emergencia. Aquí la palabra emergencia vale en los dos sentidos: en el sentido de un emerger, un surgir o aparecerse (del latín ex-mergere: el salir afuera de lo que estaba sumergido), pero también en el sentido de un peligro que apremia y exige actuar de manera inmediata. Si nos prestamos ahora a la analogía entre navegar y vivir, sugerida por Aristóteles (y utilizada por incontables poetas, filósofos y hablantes de todos los tiempos), parece plausible considerar esta clase de tiempos en términos de la situación marina caótica por antonomasia, la tempestad: el evento que viene a destrozar toda estabilidad de las condiciones atmosféricas —de la atmósfera «normal» de la vida. Desde su propia etimología, lo tempestuoso acusa esta ruptura con respecto al tiempo ordinario, introduciendo la dimensión de un tiempo especialmente enfático, poderoso, un tempus, cualificado por el sufijo tad (como en «potestad» o «majestad»), es decir, un tiempo fuerte.

Ahora bien, aunque es cierto que no hay tempestades en todo momento (precisamente por su carácter extraordinario), también es cierto que pueden sobrevenir en todo momento. Séneca condena en algún lugar a aquellos que se embarcan sin considerar la posibilidad de la tormenta, refiriéndose, claro está, no a los marineros, sino, más generalmente, a quienes olvidan la permanente posibilidad de que la fortuna aseste un golpe inesperado[1]. Pero, sean cuales fueren los motivos que cada quien tenga para olvidar esto (miedo, negación, temeridad, descuido), el hecho de que la adversidad sea una condición olvidable, al menos en cierta medida, obedece a que se trata de algo que emerge, es decir, algo que vive sumergido (oculto) durante algunos periodos y se aparece súbitamente en el curso más o menos regular de la vida.

Dicho esto, no es difícil advertir que la condición esencial de los tiempos fuertes, los tiempos de emergencia, consiste en hacer manifiestas ciertas condiciones originarias que estaban latentes. Por ejemplo, que la fortuna, entendida en el amplio sentido de todo aquello que no depende en último caso de nosotros, pueda volverse en nuestra contra, es una condición originaria de la existencia, una regla de juego elemental, de la misma manera que el viento o la marea pueden ser hoy favorables y mañana adversos. La enfermedad es otro ejemplo de una condición originaria: venir a la existencia supone, en todo momento, la posibilidad de enfermar.

Si nos formulamos ahora la cuestión kairológica en relación a los tiempos fuertes, teniendo en consideración que se trata de tiempos en los que se hacen manifiestas ciertas condiciones fundamentales, y preguntamos, ya no qué clase de tiempos son, sino de qué son tiempos los tiempos fuertes, cuál es su kairós, en qué sentido son oportunos, es claro que éstos solicitan prestar atención a esas condiciones originarias que habían permanecido ocultas y, en mayor o menor grado, desatendidas.

2. Las condiciones originarias

Quizá la enumeración más clara, más directa y más cruda de las condiciones originarias de la existencia, esas reglas de juego básicas que, sin embargo, a menudo nos afanamos en olvidar y que los tiempos fuertes nos recuerdan, esté contenida en el primer discurso atribuido a Siddhartha Gautama, el Buda histórico, conocido popularmente como Sutra de Benarés. La condición básica de la existencia es, se dice allí, dukkha, término del pali traducido canónicamente como sufrimiento o malestar (dukkha, a su vez, coincide aproximadamente con el asunto central de la ética helenística, las perturbaciones del alma, lo que estos filósofos llamaban en griego taraché). El primer axioma del budismo, lo que en esta tradición se conoce como la Primera Noble Verdad, establece que venir a la existencia implica, forzosamente, sufrir, experimentar malestar (padecer perturbaciones) y que esto es ineludible, precisamente por las condiciones mismas de la existencia, a saber: ser mortales, ser susceptibles a la enfermedad y la vejez, tener que separarnos de las personas que amamos, tener que convivir con personas que nos desagradan y, por último, y en un nivel más sutil, ser por naturaleza seres potencialmente insaciables [2]. Todo esto es inevitable y seguro si uno está vivo [3].

Nadie ignora estas cosas, pero esto no significa que estemos necesariamente conscientes de ellas, ni mucho menos, y esto es lo importante, que las hayamos elaborado de alguna manera. Cuando estas condiciones elementales se quieren esconder, olvidar o eventualmente negar, dado lo incómodo que resulta tener que habérselas con ellas, es bastante obvio que no por ello desaparecen, sino que siguen obrando todo el tiempo, cada día, cada instante. En todo momento, estemos conscientes o no, podemos morir; en todo momento podemos enfermar; en todo momento estamos envejeciendo; en todo momento la fortuna puede traernos un revés. Los tiempos fuertes llegan como recordatorios para poner de manifiesto estas condiciones originarias.

La muy exactamente denominada emergencia sanitaria que nos toca es un tiempo fortísimo. Es posible que nunca antes haya habido un fenómeno como el que estamos atravesando, donde tantas personas, al mismo tiempo, estén inhabilitadas de seguir ignorando o huyendo de estas condiciones fundamentales y, por lo tanto, nunca antes hubo una masa tan diversa y populosa de seres humanos tan inevitablemente concernida con las condiciones elementales de la existencia como ahora. Cuando algo sucede en otro país, se puede decir (no sin cierta miopía): «Bueno, es en otro país». Pero esta vez es mundial, no hay adonde escapar. No hay entretenimientos suficientes, urgencias impostergables, compromisos inaplazables, no hay grandes ilusiones que perseguir. Ahora hay esto. Por una vez, es imposible percibirse como algo separado de lo que sucede a nivel planetario. Dukkha, este malestar originario, esta condición de inicio que es al mismo tiempo un llamado a ser trascendida (y en eso consiste básicamente el budismo, lo mismo que otras tradiciones filosóficas y espirituales), es ahora, manifiestamente, un malestar general, planetario. Entre el desconocido campesino asiático que ha madrugado para cultivar arroz y yo hay algo en común: dukkha. Estrictamente hablando, siempre hemos tenido eso en común, pero ahora, en tiempos de emergencia, la condición originaria del malestar se ha vuelto manifiesta y esto habilita con mayor claridad la posibilidad de captarnos, ya no como entes separados, lo que es evidentemente falso (no podríamos subsistir de manera separada), sino como parte de la comunidad humana (común-unidad), eso que los estoicos llamaban cosmópolis.

Ésta es, precisamente, una de las oportunidades que presenta este tiempo fuerte: desarrollar un sentido comunitario en una escala que está mucho más allá del clan, la familia, el género, la patria, la ideología o cualquier segmentación condicionada. La comunidad de lo humano se fundamenta, desde siempre, en compartir, más allá de cualquiera de estas condiciones parciales, la condición de dukkha (y la posibilidad de trascender dukkha). Nadie está encapsulado en su solitaria burbuja de sufrimiento, como eventualmente llegamos a creer cuando nos percibimos como entes separados. El sufrimiento, el dolor, muestra ahora, de manera más patente, la totalidad de su conjugación:

Yo sufro

Tú sufres

Él sufre

Ella sufre

Nosotros sufrimos

Ustedes sufren

Ellas sufren

Ellos también.

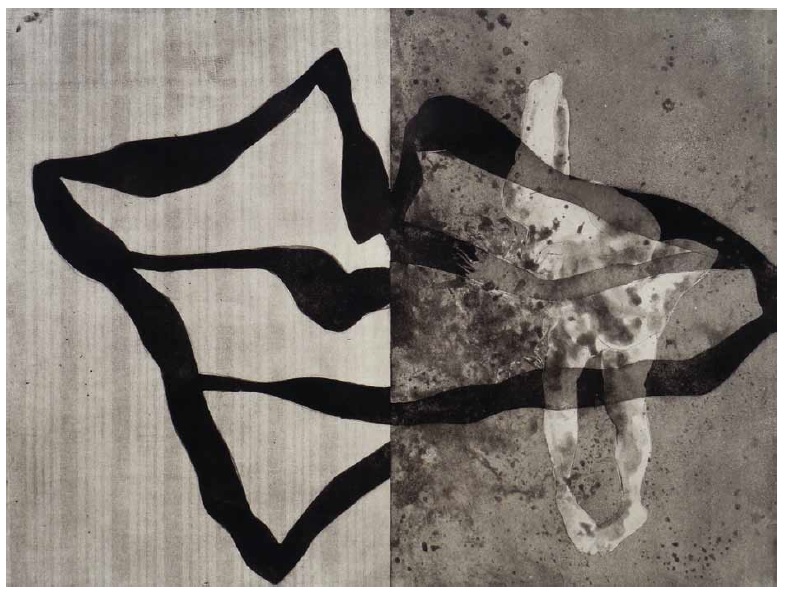

A las aguas superficiales del mundo ha llegado, desde lo profundo, algo que la agita: la cruda existencia, sus condiciones irrenunciables. Sea que esto tenga la forma de un monstruo que emerge a la superficie, como en algunas representaciones pictóricas del libro de Jonás [4], o la de un virus que irrumpe en las vías respiratorias (o en los vasos sanguíneos), estas dos criaturas portan consigo recordatorios básicos e ineludibles: que todos somos mortales, que todos podemos enfermar, que la vejez es una etapa frágil para todos, que todos estamos expuestos a golpes impredecibles, que todos solemos vivir con un cierto nivel de insatisfacción. Fueron éstas las condiciones básicas para todos nuestros ancestros y muy probablemente serán éstas las condiciones para todas las generaciones que nos sucedan.

Parece, pues, una de las tareas humanas más elementales, mejor dicho, la tarea humana fundamental, tomar en serio las condiciones básicas de la existencia, mirarlas directamente a los ojos en lugar de negarlas o anestesiarlas con distracciones estúpidas. La enorme ventaja de este tiempo fuerte es que todo está a la vista y no hay adonde escapar; el costo es que esto suponga, para una cantidad importante de personas, tener que habérselas con situaciones de dolor especialmente agudas.

3. Exterior e interior: la intemperie y el espacio seguro

La consigna que recorre el mundo hoy, «Stay Home», «Quédate en casa», establece a priori una dicotomía entre exterior e interior. Esta dicotomía presume que el exterior es el espacio inseguro, potencialmente contagioso, y la casa o interior, el espacio seguro. Pero ¿es así?

Que el exterior, el afuera, es, desde siempre, el lugar de lo incierto, no reviste mayor novedad. Un símbolo emblemático de esto eran las ciudades medievales amuralladas, dentro de cuyos muros parecía haber en principio mayor seguridad que fuera de ellos, al menos en lo que tocaba a la integridad física. Salir del espacio de las murallas era exponerse a criminales y asaltantes de caminos, por no hablar de las hostilidades de la naturaleza. Por supuesto, esto no quiere decir que dentro de la ciudad se estuviera necesariamente seguro, sino que ahí los riesgos eran más o menos conocidos y los crímenes estaban contemplados bajo alguna clase de ley. Afuera, en cambio, el riesgo era notablemente más incierto y la ley no podía ser aplicada con la misma efectividad.

Desde aquellos tiempos hasta ahora, las cosas han cambiado significativamente; sólo países con gobernantes muy estúpidos levantan muros para establecer fronteras y prácticamente cada rincón del mundo tiene una legislación a la que deben someterse quienes pisan ese palmo de tierra. Pero algo que permanece incambiado es la sensación de incertidumbre que porta consigo cualquier noción de exterior o afuera. Si salgo del país donde vivo, cuyos usos y costumbres más o menos conozco, y viajo a un país que desconozco, es casi inevitable que haya un cierto nerviosismo por el hecho mismo de desconocer cómo serán las cosas allí. Si encima no hablo la lengua que se habla en ese país, posiblemente mi nerviosismo sea mayor; y si ni siquiera entiendo los caracteres de su alfabeto y es un país de costumbres marcadamente distintas a las que conozco, como podría ser para nosotros un país árabe o asiático, el nerviosismo será aún mayor. En alemán hay una palabra precisa para designar esta sensación previa a un viaje: Reisefieber, literalmente, fiebre de viaje. Por supuesto, este nerviosismo no responde únicamente a la posibilidad de encontrarse con un escenario adverso, también obedece a la excitación ante los hallazgos y aventuras que pueda deparar el viaje si se trata de un «viaje de placer», pero es de notar que, incluso en estas circunstancias, cuando salir al exterior ha sido una decisión nuestra, planificada con todos los recursos a mano para asegurar, dentro de lo posible, el propósito del placer turístico (es decir, cuando no se trata ni de un exilio ni de una deportación a un lugar hostil), la inquietud, el estrés ante lo incierto, permanecen irreductibles. Esto es parte constitutiva de eso que llamamos exterior o afuera: el ser incierto y, por lo tanto, riesgoso en mayor medida con respecto a un interior o adentro. Correlativamente, lo interior no puede ser sino aquello que se define por acusar un grado de seguridad y certidumbre superiores con respecto al exterior.

Ahora bien, lo que acaba de decirse en relación al exterior, como un salir del país donde se vive para aventurarse en un país extranjero, vale en escalas progresivamente más reducidas, conservando en cada caso una oposición del tipo mayor riesgo/menor riesgo [5]. Así, cuando salgo de mi ciudad y viajo a otra ciudad o pueblo del territorio nacional (se excluyen aquí los lugares que se visitan regularmente y resultan, a la postre, familiares), se trata, lo mismo, de un «salir afuera» y, por lo tanto, hay también aquí una oposición entre permanecer adentro, en el interior de la propia ciudad, y salir afuera, a ese exterior que es la no-ciudad «propia», algo que sería en principio más incierto, menos conocido, y por lo tanto, más riesgoso que permanecer entre las calles donde uno vive regularmente. Y así podríamos continuar, por reducciones sucesivas, en escalas geográficas cada vez más estrechas y familiares, considerando enseguida la delegación, luego el barrio, más adelante la manzana, la cuadra, después el edificio, el condominio o la vecindad, hasta llegar por fin a eso que anuncia la socorrida consigna de estos tiempos: ese interior, ese adentro presuntamente seguro llamado casa. Con este alcanzamos, según parece, el término final de la retrotracción a lo interior. Todo lo que sea no-casa, desde el pomo de la puerta exterior (que bien pudo haber sido contaminado por una persona infectada) hacia fuera, es tenido por un espacio de alto riesgo.

Naturalmente, en lo que toca al cuidado de la salud física, es posible que esta medida sea razonable (si bien países como Suecia la ponen en duda). Pero en un sentido más amplio, que no sólo comprende el bienestar físico, sino también anímico, la interioridad de la casa revela ser, en muchos casos, un espacio sumamente problemático. En inglés esto pasa un poco más desapercibido, porque la palabra home alude simultáneamente a la casa (house) y al hogar, pero en español resulta más claro que, si bien la casa cumple en principio con las condiciones amuralladas que exigen las medidas sanitarias, esto no garantiza que, puertas adentro, exista propiamente un hogar. El lugar seguro no es, pues, la casa; ése puede ser incluso un lugar hostil en ciertas circunstancias, como cuando hay que convivir con una persona violenta o abusiva, o cuando la convivencia, ya desgastada desde antes, amenaza con ser intolerable, o cuando el confinamiento impone separaciones físicas dolorosas, o, en fin, cuando no hay que convivir con nadie más, salvo con uno mismo, pero eso resulta ser una experiencia espeluznante.

Así pues, este tiempo fuerte viene a recordarnos, fuera de la casa, las condiciones originarias más ostensibles: la mortalidad, la susceptibilidad a caer enfermos, la fragilidad de la vejez. Pero dentro de la casa, emergen todas las otras condiciones básicas de la existencia: el estar expuestos a separarnos de las personas que amamos, el tener que, eventualmente, convivir con personas que nos resultan hostiles y, sobre todo, ante la imposibilidad de escaparnos al mundo y encontrar allí distracción, venir a darnos de bruces contra un desasosiego, una ansiedad o insatisfacción de fondo (esto es lo que literalmente significa dukkha), como muchas personas están constatando de manera dramática durante la cuarentena. En otras palabras, quedarse en casa no garantiza un espacio capaz de ofrecer calor, claridad, refugio, y esto es tanto como decir que, por gruesas que sean las paredes, por hermético que sea el techo, si no hay hogar se está a la intemperie.

El concepto de intemperie refiere a la circunstancia de estar desprotegidos ante las inclemencias atmosféricas; es, literalmente, estar «expuestos al tiempo» y deriva en último caso de tempus, esa voz latina donde se funden en una única expresión los sentidos cronológico y climático de la palabra tiempo [6]. Nos encontramos otra vez con la raíz que aparecía en «tempestad» (tempus-tad), originando, por exactamente la misma fusión de sentidos, la doble idea de una inclemencia climática y una condición adversa en la vida concreta. Si atamos ahora todos los cabos, queda de manifiesto que la condición de intemperie, en calidad de un estar expuestos al tiempo, supone, precisamente, estar expuestos a los tiempos fuertes, desprotegidos ante las tempestades.

Que alguien pueda tener la experiencia de estar a la intemperie, aun bajo techo, que el hecho de quedarse en casa no proporcione refugio contra los tiempos fuertes, pone en evidencia —como es propio de un tiempo fuerte— algo fundamental: que ni la tempestad ni el refugio son (salvo literalmente) algo exterior, sino que uno mismo es la tempestad y uno mismo es también el espacio seguro, llámese hogar o refugio. ¿O acaso hubo algún tiempo, hasta la fecha, donde el mundo pudiera ofrecer siquiera un rincón perfectamente seguro?

Teniendo todo esto en consideración, volvamos a formular ahora la pregunta kairológica. ¿De qué es tiempo ahora? ¿De qué son tiempos los tiempos fuertes, los tiempos de emergencia?

A la luz de lo anterior, todo indica que éste es un tiempo especialmente propicio para todo eso que había sido eludido entre distracciones, excusas y presuntas urgencias, allá afuera.

Tiempo de atravesar las tempestades, si tocan, porque no hay escapatoria.

Tiempo de descubrir el espacio seguro, si no se ha hecho antes, porque no hay ni hubo jamás un espacio seguro en el mundo, en ningún afuera, tampoco en la casa.

Tiempo de establecerse en ese espacio si se ha atisbado o reconocido, porque ése es el desafío humano más alto.

4. Un mito sobre la tempestad y el refugio

Algunos mitos, esos relatos fundamentales de todas las épocas y todas las latitudes, donde se ha proyectado desde siempre el arco dramático de la existencia humana (el «teatro del alma», como decía Jung), nos hablan de las cuestiones desarrolladas hasta aquí, en un lenguaje poderosamente evocativo. Sólo este tipo de lenguaje puede proporcionarnos indicaciones en relación al espacio seguro al que se ha aludido, pues no se trata aquí de encontrar un lugar, una locación, para lo que bastaría el lenguaje ordinario, sino de sugerir un espacio de otra naturaleza, algo que sólo en sentido alegórico puede ser tenido en calidad de espacio. De ahí la necesidad de apelar a lenguajes simbólicos.

Éste es el sentido general de los mitos, que sólo una comprensión reduccionista y pobrísima, como la del cientificismo de cuño positivista, imperante todavía hoy en las ciencias y en muchos campos de las humanidades, pudo tergiversar, considerando los mitos leyendas fantasiosas, pueriles, falsas («Eso sólo es un mito»), por no ser comprobables o contradecir la «evidencia científica» sobre la «verdad histórica». Todo este enfoque es de una ignorancia sólo comparable a la de aquellos que toman el mito a la letra y defienden, precisamente, su verdad histórica, a menudo con fines tan vulgares y lamentables como reclamar propiedad sobre una tierra o hacer estallar bombas en sitios donde circulan personas que no aceptan esa «verdad histórica». El mito no tiene por principio ningún compromiso con la historia fáctica de la humanidad, sino con su drama —y, por supuesto, con su comedia [7].

Encontramos en el libro de Jonás, uno de los relatos comprendidos en la sección de profetas de la Torá (el «Antiguo testamento»), la historia de un hombre precisamente tempestuoso, que rechaza la misión que se le adjudica (reconvenir, en nombre del Dios de los hebreos, a los habitantes de Nínive, la capital del imperio asirio, un pueblo históricamente enemigo de los judíos) y que, en lugar de dirigirse hacia oriente, como se le ha encomendado, se embarca en la dirección exactamente opuesta, rumbo a Tarsis (¿España?). Se levanta, entonces, una gran tempestad que amenaza con hacer naufragar el barco y matar a todos sus tripulantes. Los marineros intentan calmar las aguas tirando sus pertenencias por la borda, pero la tormenta no se apacigua y entonces echan a la suerte quién debe seguir el mismo destino que los pertrechos. La suerte (¿el oráculo?) apunta al hombre que viaja como polizón y duerme en la bodega del barco: Jonás. Sin oponer resistencia, al contrario, asumiendo por fin la responsabilidad que le toca, Jonás es arrojado por la borda, produciendo así que la tempestad cese de inmediato. Mientras desciende a través de las aguas, Jonás es tragado por un gran pez, y resulta ser el vientre de este gran pez donde, al cabo de tres días y tres noches (un breve confinamiento, digamos), el futuro profeta encuentra consuelo y redención. La historia continúa todavía a través de dos episodios importantísimos, pero a los efectos de lo que nos importa aquí me detendré en este punto.

De nuevo, no tiene caso discutir el detalle de la «verdad histórica» en relación al mito jonásico. Preguntarse si existe alguna criatura marina capaz de alojar en su vientre a un hombre sin destrozarlo, o si es posible que un ser humano salga con vida de semejante cavidad al cabo de tres días y tres noches es totalmente irrelevante en lo que toca al mito. Aquí se trata de símbolos, no de hechos históricos.

Ahora bien, del profuso simbolismo que encierra esta parte, donde vemos reunidas otra vez la navegación y la vida en una única imagen, quisiera centrarme fundamentalmente en los grandes trazos: la intemperie, la tempestad y el vientre. La intemperie que se aparece aquí es quizá la más radical de todas las posibles intemperies; la exterioridad es tan dramática que ubica la escena fuera del elemento estable y consabido, la tierra, para conducir a Jonás a través del agua, ese otro elemento incierto, cuyo atributo es, según el Yijing (I Ching), lo abismal, el peligro [8]. Jonás abandona la tierra seca a través de una transacción ligeramente fraudulenta, que le permite embarcarse como polizón, creyendo así huir de su mandato. ¿Qué nos dice este relato en relación a la intemperie? ¿Cómo se origina ese afuera desprotegido? El texto da una indicación clara: alguien queda fuera, en la intemperie, cuando se desentiende de sus responsabilidades. Aquí no hace falta apegarse a la situación específica de Jonás, al llamado particular al que él decide no responder, sino considerar el sentido general de responsabilidad como un responder por algo que llama o solicita atención.

Una idea fundamental que aparece en todas las tradiciones antiguas, desde la filosofía griega hasta las religiones orientales y, por supuesto, en las tres grandes religiones monoteístas, es algo que definió con total exactitud, no un filósofo, no un místico, sino un personaje secundario de una historia de superhéroes (los mitos, a fin de cuentas, describen, en lo que toca a lo humano, el itinerario del héroe) [9], nada más y nada menos que Ben, el tío de Peter Parker (el Hombre Araña), al advertirle: «Un gran poder conlleva una gran responsabilidad». En los filósofos estoicos, por ejemplo, es muy enfática la idea de que el hecho de tener logos, razón, capacidad de deliberar, en una palabra, albedrío, implica de suyo la responsabilidad de hacer un buen uso de ese gran poder y toda la ética estoica no es sino un cultivo con vistas a ese buen uso. Lo mismo puede decirse sin duda de Sócrates y en general de los griegos. El budismo considera que la existencia humana es la mejor existencia posible entre los seis reinos donde es posible nacer o renacer, precisamente por la posibilidad que representa ese mismo albedrío de que carecen los otros cinco reinos, incluido el de los devas (las deidades). Tener albedrío, poder hacer un uso libre de esta facultad distintivamente humana, supone la posibilidad de trascender dukkha y despertar de todas las ilusiones que la producen, alcanzando así el estado perfecto, la buddheidad, en beneficio de todos los seres. El judeo-cristianismo refuta la idea de un determinismo cerrado, donde no habría libre albedrío, partiendo de la idea de que Dios creó el universo ex nihilo, de la nada, como un acto libre, legando este margen de libertad en su criatura dilecta, el ser humano, y Maimónides interpreta que el pasaje de Génesis 1:26, donde se refiere la creación del hombre «a imagen y semejanza», debe entenderse en el sentido de que Dios puso en el ser humano una semilla de inteligencia divina, por lo tanto, de libre albedrío. Es, pues, evidente que tener el poder de deliberar y elegir supone de inmediato una responsabilidad sobre ese poder, y que, siendo esta capacidad nuestra libertad primera y última, es ella también nuestra responsabilidad primera y última. Estamos incesantemente llamados a ejercer nuestro albedrío, por ínfimo que pueda parecer este margen, y el no responder a este llamado, o bien, el hacerlo deficientemente, supone una fractura con respecto a lo que somos. Esta fractura nos pone fuera de nosotros mismos, nos ex-pone: entonces estamos a la intemperie. Sólo es cuestión de tiempo para que llegue la tempestad, esa tempestad que nosotros mismos hemos creado al fragmentarnos y que no es otra cosa que la fragmentación misma [10]. De esto nos habla fundamentalmente la primera parte del relato de Jonás.

Ahora bien, entre la salida del barco y el momento en que los marineros, ya en pleno pavor, habiendo echado a suertes qué hombre deberá ir al agua, van por Jonás, vemos que Jonás ha estado todo ese tiempo durmiendo en la bodega. Olvidémonos aquí de la cuestión teológica: estamos ante un hombre que no asume sus responsabilidades fundamentales (en este caso, digamos, su vocación) y que encuentra, en ese afuera representado por un barco extranjero en medio de las aguas, un lugar donde esconderse y dormir. ¿No es ésta una maravillosa alegoría? ¿No nos interpela este relato, al mostrar cómo, en lugar de asumir las responsabilidades humanas fundamentales, nos escondemos en distracciones, elusiones o acumulaciones de todo tipo (dinero, honores, romances, «likes», lo que sea), en esos «nichos» del afuera que nos hacen sentir temporalmente seguros, pero que no constituyen fundamentos sólidos, sino que son un estar dormidos ante las condiciones fundamentales de la existencia, lo que antes llamábamos las condiciones originarias? Esto sólo puede sostenerse provisionalmente, hasta que, tarde o temprano, llega la tempestad que latía sorda y se desencadena bajo un aspecto feroz. Y sin embargo, esta tempestad no es otra cosa que el mismo llamado que había sido ignorado antes, sólo que esta vez se reviste de un aspecto más apremiante, porque la exigencia de atender el llamado es ahora inaplazable y ya no hay adonde huir. Es un tiempo de emergencia, un tiempo fuerte.

El mito de Jonás, este hombre en vías de ser profeta, tiene además la delicadeza de mostrarnos cómo él seguiría durmiendo, incluso con la tempestad encima, de no ser porque otro hombre, en este caso el capitán, desciende a la bodega y lo despierta. Es éste un primer despertar importantísimo, porque Jonás comprende que su tempestad ha arrastrado a otros hombres, por lo demás inocentes, y es en virtud de esto que puede, por primera vez, asumir lo que le toca, responder. «Levántenme y arrójenme al mar, respondió él [Jonás], y el mar se calmará. Pues sé que soy yo la causa de esta tempestad que ha caído sobre ustedes» (1:11).

Primer despertar, primera asunción de responsabilidad: la tempestad no es algo que está allá afuera, uno mismo es la tempestad. Como esto es así, no hay escapatoria y sólo queda atravesarla: «¡Atraviesa el río del Dolor, tú que dispones de la nave Humanidad! ¡No es el momento de dormir, insensato! ¡Es muy difícil volver a encontrar esta nave!» [11], escribe Santideva, el monje budista del siglo VII, exhortando así a asumir la condición originaria de la existencia, dukkha, que no es sino asumir, a la par, la gran posibilidad que presenta la «nave Humanidad»: trascender dukkha y alcanzar el completo despertar (Buddha quiere decir «el despierto» o «el que ha despertado»).

Pero todo esto implica forzosamente deponerse, desasirse de sí, saltar al vacío, una entrega absoluta, sin cálculo, la completa aceptación de lo que sea que sobrevenga, que es precisamente lo que hace Jonás cuando se deja arrojar a las aguas. Entonces, en «el vientre del abismo» [Beten Sheol], en la situación misma de ser tragado por el mar, cuando ya todo parece perdido, Jonás encuentra por fin el espacio seguro. Este tipo de torsión, en la que el nadir se torna eo ipso el zenit, en que el completo extravío se convierte en el mayor hallazgo, es típico de los mitos religiosos y aun de ciertas leyendas filosóficas [12]. También recuerda a la idea de que, para poder salir a flote de un remolino en el océano, es preciso dejarse conducir hasta el fondo sin oponer resistencia. En el mito de Jonás aparecen, lo mismo, un fondo y un «tocar fondo», pero no por descuido o negligencia, sino por un completo desasimiento.

Jung dice en algún lugar que lo que él buscaba mostrarles a sus pacientes era qué los sostenía cuando nada los sostenía.

¿Qué nos sostiene cuando nada en el mundo nos sostiene?

El mito de Jonás muestra este sostén en un tejido vivo y arcano, un vientre en lo profundo, representando así, a través de un poderoso símbolo, el espacio seguro en las entrañas mismas de la existencia —que es de donde, sin embargo, normalmente huimos para intentar construirnos un fundamento en algún rincón del mundo.

En el budismo, en los estoicos, en cualquier tradición primordial, ese lugar seguro es un centro de quietud en torno al que todo gira, el centro que mueve sin ser movido, como el primer motor inmóvil de Aristóteles o el ojo de un huracán (o el fondo de un remolino). Es el logos, de cuya inconmovible tranquilidad habla Epicteto. Es, como en el relato bíblico, el fondo del océano del que hablan las alegorías hinduistas, donde ya no somos exclusivamente esta breve ola singular que nos toca ser (esta forma, rupa), separada de las otras olas singulares, sino, precisamente, océano indistinto: el océano de la existencia. Se diría que es lo divino en cualquiera de sus metáforas, si no fuera igualmente cierto que «lo divino» es también una metáfora.

En suma, lo mismo que con la tempestad, el refugio no es algo que esté allá afuera; no es una persona, no es una ocupación, no es la casa ni el rincón preferido de la casa. Querer encontrar refugio en alguna de estas cosas es como dormir en la bodega del barco. Uno mismo es el refugio (esa «parte» de uno mismo donde ya no se es enteramente uno mismo y, por lo tanto, se está a salvo de uno mismo). El mito de Jonás es un relato especialmente oportuno para esta contingencia, porque describe en breves palabras y con un simbolismo descarnado y hermoso, la inmensa oportunidad que representan los tiempos fuertes, las tempestades, y por supuesto, los confinamientos, precisamente para encontrar refugio.

[1] Uno de los ejercicios estoicos más importantes es, precisamente, anticipar los escenarios adversos (premeditatio malorum), de tal modo de estar mentalmente preparados en caso de que sucedan.

[2] Esta sed primordial, que en pali se designa con la palabra tanha, es la raíz última del sufrimiento y todas las condiciones anteriores reposan en ella por razones que no puedo discutir aquí. El budismo explica el sufrimiento o malestar (dukkha) a partir de la condición básica de tanha, lo que podríamos llamar ser «seres deseantes», o más precisamente, seres torpemente deseantes. Es de notar la profunda afinidad que muestra esto con el epicureísmo, una de cuyas metas fundamentales es educar hacia un buen uso de los deseos, y por supuesto, con la filosofía estoica y con Schopenhauer.

[3] Todo menos la insaciabilidad, que es el problema raíz. Esta insaciabilidad primordial sí puede ser dejada atrás, con lo cual se extinguiría por completo dukkha, el malestar; es lo que se conoce como nibbana o nirvana (literalmente, extinción).

[4] Bastante inexactas, hay que decir, puesto que el texto bíblico presenta a Jonás descendiendo a través de las aguas y es en lo profundo donde se lo traga el gran pez —no una ballena, el texto bíblico dice en hebreo Dag Gadol, literalmente pez grande o gran pez.

[5] Asumiendo, claro está, que no se trata de una salida motivada por estar en peligro e ir en busca de un lugar más seguro o alguna otra situación del estilo.

[6] Como sucede también en español, a diferencia de otras lenguas, por ejemplo el inglés, donde time se distingue de weather. Véase G. Marramao, Kairós. Apología del tiempo oportuno, Gedisa, Barcelona, 2008, pp. 13-15.

[7] De esto han hablado ya, con mayor profusión y elocuencia, pensadores de inmensa estatura como René Guénon, Carl G. Jung, Mircea Eliade, Joseph Campbell, entre otros, y no tiene caso abundar más aquí.

[8] También en el texto bíblico aparecerá la noción hebrea de abismo, Sheol, para referirse al vientre del gran pez. Véase Jonás 2:3.

[9] También en el texto bíblico aparecerá la noción hebrea de abismo, Sheol, para referirse al vientre del gran pez. Véase Jonás 2:3.

[10] Aquí coinciden también todas las tradiciones primordiales: lo que nos hace sufrir, lo que nos produce perturbación y tormentos, es estar disociados. Cuando logramos una integración cabal de todo lo que somos, nos integramos, al mismo tiempo, en todo lo que es: entonces el yo ilusorio, que nos separa de lo otro y los otros, cae y nos volvemos cósmicos.

[11] Bodhicaryavatara o La Marcha hacia la Luz, VII.14, trad. de Dokusho Villalba, Minguano, Madrid, 1993.

[12] Sucede, por ejemplo, en la historia de Siddhartha Gautama, cuando, tras su paso por el ascetismo extremo, al borde de la muerte por inanición, decide volver a tomar alimento y sentarse bajo el árbol Bodhi con la firme determinación de no abandonar su postura hasta no iluminarse. También hay un hermoso pasaje de este tipo en el pirronismo (escepticismo antiguo), que Sexto Empírico ilustra con el ejemplo del pintor Apeles: «La verdad es que al escéptico le ocurrió lo que se cuenta del pintor Apeles. Dicen, en efecto, que, mientas pintaba un caballo y queriendo imitar en la pintura la baba del caballo, tenía tan poco éxito en ello que desistió del empeño y arrojó contra el cuadro la esponja donde mezclaba los colores del pincel, y que cuando ésta chocó contra el cuadro plasmó la forma de la baba de caballo», Esbozos pirrónicos, I.12.28 (Gredos, Madrid, 2002, pp. 13-14).

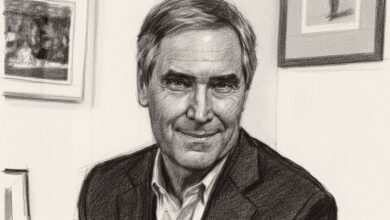

Gabriel Schutz (Montevideo, 1973) es escritor y doctor en filosofía por la UNAM. Enseña ética helenística en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e impulsa desde 2011 talleres de filosofía aplicada para favorecer el autoconocimiento. Dirige desde 2011 el sitio de educación en línea auto-escritura.com.

Todas las obras que ilustran este ensayo son de Alberto Castro Leñero.