Nocturno fugaz

Desde afuera escuchas el estruendo de la música y adivinas el bar lleno de gente. Rock en español. Bajo, teclados, batería y guitarra a la altura del primer mundo. Fin del imperio de la cumbia y la secular canción ranchera. El humo te hiere los ojos y remedias el ardor encendiendo tu propio cigarro. El hombre con mandil de cuero te entrega una tecate y le ordenas que abra cuenta: vas para largo. Es noche de sábado y hay que vivir la libertad del Monterrey desvelado y posmoderno. Niñas por todas partes, mujeres maduras en las mesas. Los acompañantes varones no cuentan: has venido sólo por ellas. Llegaste aquí harto de las mujeres sonámbulas que saturan calles y oficinas, de amas de casa henchidas de niños y preocupaciones, de ejecutivas altaneras y madrugadoras.

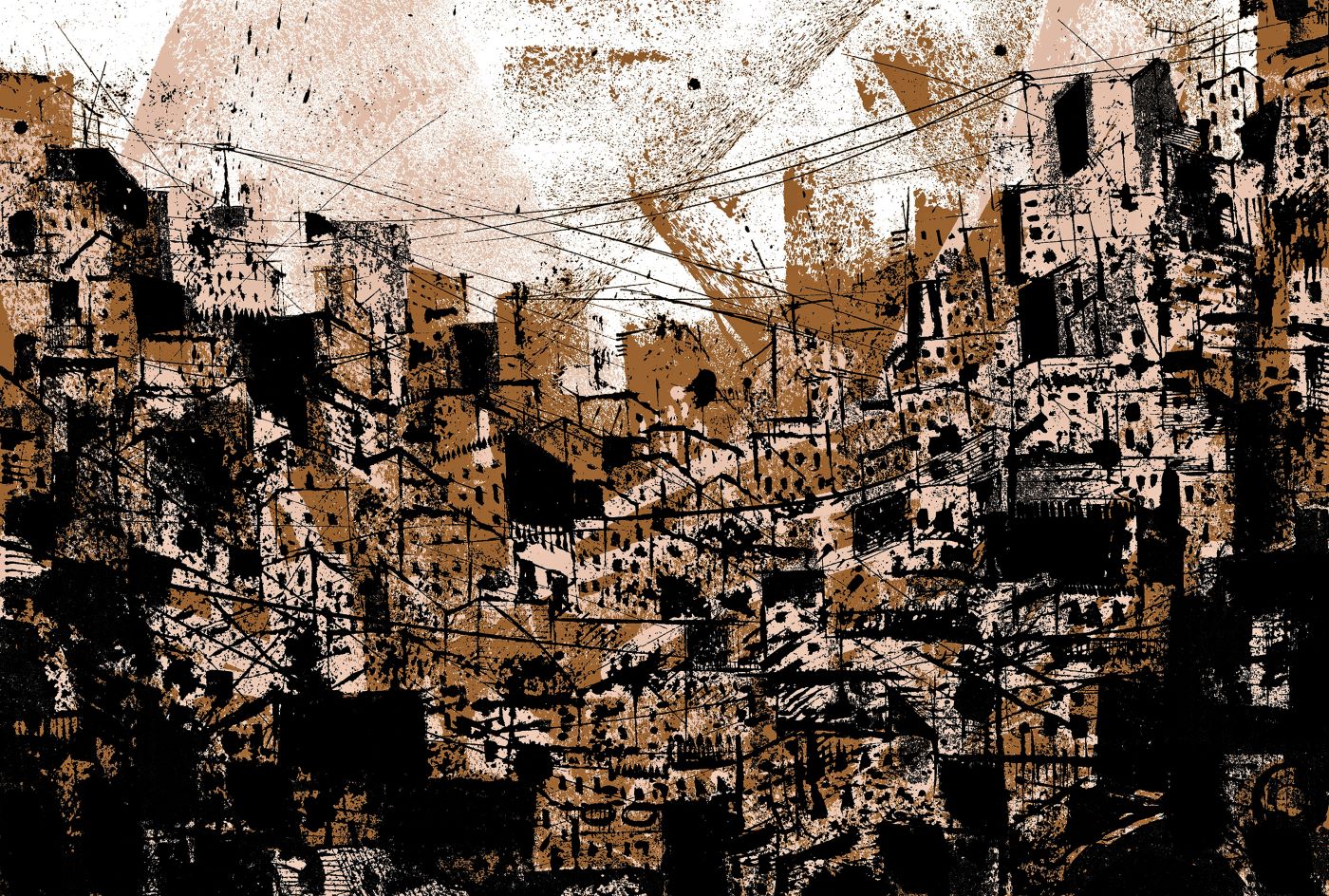

La multitud eleva el calor y tu nariz se dilata cuando acuden a ella aromas de carne joven y fresca. Algunos grupos no paran de bailar. Un puñado de muchachas te envuelve con su griterío y el roce de sus cuerpos te despierta la piel. Sudas. Tomas tu cerveza y paseas a lo largo de la barra. La muchedumbre oprime. La decoración marea: fotos, sombreros, armas, caricaturas, ristras de ajo, trofeos de caza, almanaques, aparatos obsoletos. Por fin, en el fondo del bar descubres una mesa que se te ofrece increíblemente vacía.

Al cuarto trago (cambiaste la tecate por un whisky de sabor dudoso) ella hace su aparición en medio de un grupo de jóvenes. Alta, morena, delgada. Ojos de pasión. Cuerpo a la moda, según los cánones. Boca infantil, con su inseparable lunar sobre el labio. Baila del brazo de uno, luego de otro, otro más. Baila con todos y ninguno mientras la sigues con la vista a través de giros y meneos entre las mesas. Hace un momento no existía; ahora dicta las leyes del lugar. Pasa junto a ti y un espasmo te sacude al ver su rostro lleno de sudor, al escuchar su respiración entrecortada por encima de la música. Te toca y no puedes moverte. Enseguida se aleja rotando las caderas hasta confundirse con otros bailarines.

Sólo en esta ciudad se encuentran mujeres así. No aparenta más de veinte años, pero su rostro carece de la expresión indefensa o titubeante característica en las universitarias de esa edad. Trabaja. El dinero propio es lo único que puede darle esa seguridad de movimiento entre los demás. Tú también trabajas: podrían entenderse. La contemplas detenidamente con una insistencia feroz, hasta que sus ojos se vuelven hacia ti. Percibió tu llamada. Por unos instantes te imaginas un vampiro hipnotizando a su víctima. Recuerdas los ajos detrás de la barra y el aire se torna irrespirable. Ella te mira y sonríe. Deja de bailar y avanza en dirección tuya, pero se detiene junto a una mesa intermedia. Continúas observándola mientras se bebe una tecate al hilo, como si desfalleciera de sed. Las mejillas se le aprietan cuando saca la lengua para relamerse los labios. Sacude la cabeza al ritmo de la música y las venas de su cuello se hinchan. Apartas la vista deslumbrado y le pides al mesero otro whisky: tú también sientes la garganta reseca.

En otros tiempos hubiera bastado con mirarla fijamente, caminar hacia ella con paso firme, susurrarle unas palabras rozando con los labios el lóbulo de su oreja y estrecharla por la cintura para empezar a bailar. Lo demás era fácil. Pero ahora la ciudad es casi un gigante, los bares están atiborrados, la música no se presta. Además, hay cientos como tú. Solitarios nocturnos en busca de algo parecido al amor que llene su vacío. Aquí mismo: seis hombres revolotean en derredor de ella, como violadores en acecho escondidos tras una mesa llena de botellas. Ella te ha visto varias veces, y sin embargo su vista transcurre fugaz por tus ojos enrojecidos de alcohol y de madrugada.

Pasan las horas y el bar empieza a vaciarse, pero tú sigues ahí en la mesa, pidiendo whisky barato, mirándola, empeñado en que esta noche sea tu noche con ella. De nada han servido los guiños a distancia, las sonrisas de invitación, las copas que le envías y ella rechaza invariablemente. De nada sirvió pararte a saltar junto a ella en tanto cantabas con entusiasmo una pieza de rock que jamás habías oído, en un cortejo fáunico copiado no sabes a quién.

Sólo consigues sonrisas ausentes que te erizan el corazón y adelgazan la sangre dentro de tus venas. Consciente de su papel de diva de una noche, ella entorna los ojos y sonríe a los cuatro vientos como si hubiera mil cámaras absorbiendo su belleza.

Monterrey es una ciudad que engendra animales nocturnos, sedientos de sangre. Lo piensas al ver la cara de los hombres que aún permanecen en el bar: los ves y crees contemplarte en un espejo. De las mujeres sólo queda una: ella. Baila sin pareja en el centro del salón. Tiene los ojos cerrados y la boca entreabierta. Como tú, todos, ahora pendientes del movimiento de su cuerpo, han sido rechazados en el transcurso de la madrugada. Todos afilan los dientes del deseo, dan largos tragos a su vaso, fuman, la miran sin parpadear. Suspiran al unísono cuando se agacha ampliando el escote, cuando balancea las caderas, cuando sus manos recorren morosamente su propia piel.

Fin de la música.

Llega una calma extraña que poco a poco se rellena de susurros, toses, carraspeos, tintineos de vasos y botellas. Ella no parece darse cuenta y sigue bailando en el centro de las miradas, hasta que el disc jockey que ha bajado al fin de su púlpito rockero la enlaza por el talle. Ella lo mira con amor, con deseo, como tú y los demás la han visto todas estas horas. Lo abraza y, después de un ademán de despedida hacia la barra, salen juntos.

Silencio. Una sensación de incomodidad, de abandono, flota en el ambiente. Cruzas tu mirada con los otros hombres y bajas los ojos. Ellos hacen lo mismo. Los meseros extienden ante ustedes papeles garrapateados con signos ilegibles. Pagas el costo de la noche con un par de billetes grandes y sales a la calle.

Afuera, en la soledad, el calor es semejante al frío. Caminas hacia el auto soportando el resonar monótono de tus pies cansados. Las calles silenciosas y vacías te hacen ver a Monterrey como un enorme cementerio. En la oscuridad de un portal, una pareja se devora entre gemidos y caricias, y tú crees reconocer la pasión en esos ojos femeninos que extienden una mirada breve a tu paso. Detrás del cerro de La Silla el cielo comienza a colorearse. No sabes por qué, pero al entrar al carro sientes que es como si te dispusieras a yacer en la frialdad de una tumba estrecha y milenaria.

Este relato, de Eduardo Antonio Parra (México, 1965), ha sido tomado de Los límites de la noche, libro reeditado por Era en este 2020 en su Colección Alacena. Otros títulos en su página web: https://www.edicionesera.com.mx/

ME PARECE MUY BIEN EXPLISITO Y UN BUEN CUENTO ME SORPRENDIO LA FORMA DE SU ESTRUCTURA Y DE EL MISMO PERO ME PARECIO PERFECTO

A mi punto de vista, siento que es una lectura o un relato un poco triste ya que menciona que un hombre se siente incómodo con la gente, que le gusta estar solo y en un verso menciona que están solo en una mesa pidiendo whisky barato

me parece muy bien esta de una forma muy explicita da muchos detalles y entre ellos como poesia expresa muchos sentimientos y pensamientos

Me parece que es un buen texto ya que explica muchas cosas y que igual la poesía explica muchas emociones, sensaciones, pensamientos y ideas..