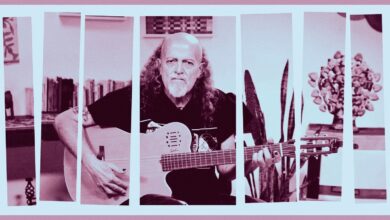

El lenguaje del músico

“Con la muerte de Mario Lavista se apaga el genio de un artista y un hombre extraordinario. El Colegio Nacional pierde la melodía que el virtuoso talento de Mario Lavista fue capaz de interpretar en forma de música y de palabras”, expresó Susana López Charretón, presidenta en turno de esta comunidad académica, ante la partida del compositor, músico, docente y divulgador mexicano. Bajo el sello de esta institución académica publicó los libros Trece comentarios en torno a la música y Cuaderno de Música. Mario Lavista ingresó a El Colegio Nacional el 14 de octubre de 1998. Su discurso de ingreso, El lenguaje del músico, fue contestado por el doctor Alejandro Rossi. A manera de homenaje, reproducimos aquí sus palabras…

Agradezco muy cumplidamente al distinguido grupo de científicos, intelectuales y artistas de El Colegio Nacional su invitación a formar parte de esta ilustre casa. Es un honor y un privilegio ser miembro de tan eminente y selecto cuerpo colegiado. Mi gratitud especial a quienes generosamente presentaron mi candidatura para llenar una de las vacantes.

En esta que es mi lección inaugural deseo examinar algunos aspectos de orden técnico y estético que han configurado el quehacer musical de nuestro siglo, y han guiado en gran medida mi trabajo como compositor. Uno de los más relevantes y significativos es el que se refiere a la diversidad de voces y de tendencias, a los formidables hallazgos y cambiantes rostros que dibujan la imagen múltiple y plural de la música moderna.

Son el asombro y no pocas veces la perplejidad, los sentimientos, si como tal pueden definirse, que determinan nuestra actitud ante las maneras tan diferentes de hacer y concebir la música de nuestro tiempo. Se trata de una auténtica torre de Babel en la que las lenguas son muchas y en cuyo ámbito conviven los compositores progresistas con los conservadores. Recordemos que el delicioso cuento musical Pedro y el lobo de Prokofiev, música neoclásica por excelencia, es contemporáneo de Lulu de Alban Berg, obra maestra del arte lírico, cuya estética se identifica con el Expresionismo, uno de los movimientos renovadores del siglo XX; al tiempo que Béla Bartók y Silvestre Revueltas conciben sus extraordinarios y novedosos cuartetos de cuerda, Gershwin y Kurt Weill estrenan comedias musicales en Broadway, mientras Moncayo escribe su Huapango, John Cage trabaja en el piano preparado y presenta su famosa y radical 4’33’’ en la que el único elemento que se indica en la partitura es la duración; el mismo año en que Stravinski sorprende al mundo con la Consagración de la primavera, otro ruso, Rachmaninov, redacta una música deudora del lenguaje del siglo XIX; en 1949, año en el que muere Richard Strauss poco después de haber escrito sus espléndidas y decimonónicas Cuatro últimas canciones, Olivier Messiaen compone Modo de valores e intensidades, la primera obra en la que se serializan los llamados parámetros musicales; Turandot, última e inconclusa ópera de Puccini, se estrena al mismo tiempo que Arnold Schoenberg presenta sus primeras obras dodecafónicas, técnica que representa una de las tentativas más importantes para llegar a un nuevo ordenamiento del material sonoro; a principios de los años sesenta, Carlos Chávez introduce en su música el novedoso principio de la no-repetición, mientras que en Estados Unidos Terry Riley y Steve Reich escriben obras minimalistas, cuyo principio estructural se basa en la repetición y transformación constante de unos cuantos elementos; en esos años no pocos compositores mexicanos siguen obedeciendo estérilmente la ideología de la escuela nacionalista, al tiempo que Manuel Enríquez lleva a cabo una renovación en el lenguaje a través de procedimientos aleatorios y el empleo de una novedosa grafía musical.

Estos ejemplos ilustran en forma harto evidente las enormes distancias que separan, tanto en el orden técnico como estilístico, a un compositor de otro. Podría señalarse con justa razón que en otras épocas han existido también diferencias notables de estilo entre compositores de un mismo período, tal el caso de Chopin y Berlioz o de Verdi y Brahms. Pero no obstante los rasgos tan personales e inequívocos que encontramos en su música, estos compositores hablaron una sola lengua, un mismo lenguaje: el lenguaje de la tonalidad. Este sistema teórico delimitaba territorios precisos haciendo posible, por ello mismo, que la música y los músicos occidentales hablaran la misma lengua durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Había no sólo una confianza sino una certidumbre en el lenguaje. Autores tan diferentes como Pergolesi, Rameau, Purcell, Bach, Manuel de Sumaya, Mozart, Rossini, Schumann, Liszt, Ricardo Castro y Saint-Saëns, por no citar sino a unos cuantos, se sirvieron de este sistema musical para “hacer audible” todo lo que tenían que decir, todo lo que tenían que cantar.

Por el contrario, en la música de nuestro siglo hay una voluntad no tanto por definir y trazar los límites que separan lo que es música de lo que no lo es, sino por ampliar sus fronteras colocándolas en lugares hasta hoy insospechados. En nuestros días, los territorios son extremadamente vastos, flotantes y de naturaleza diversa. El sistema musical que había unificado a Occidente se pone en tela de juicio y surge de inmediato la incertidumbre en el lenguaje. Deja entonces de tener vigencia esa especie de contrato social unánime y homogéneo que rigió la actividad musical en épocas pasadas, y cuyos signatarios, es decir, los compositores, los intérpretes y los oyentes, hablaban y se comunicaban a través de un mismo idioma. Hoy, la situación es radicalmente distinta: la música de nuestro siglo, como dije antes, señala sin cesar nuevas fronteras —todas ellas, paradójicamente, definitivas, pero al mismo tiempo siempre cambiantes— e inaugura insólitas e inesperadas maneras de hacer música.

La historia de Occidente registra ciertos períodos durante los cuales el arte de la música se cuestiona y los planteamientos que surgen intentan no solamente definir las características de las nuevas corrientes sino la función, el significado y la naturaleza misma de la música. Se trata de épocas en las que se ponen en entredicho valores largamente establecidos: estética, teoría y sintaxis musicales pierden la vitalidad que alguna vez poseyeron.

Es posible observar este tipo de situaciones y comportamientos en los inicios del siglo XIV, cuando las estructuras rítmicas y la notación musical experimentaron alteraciones radicales suscitándose la famosa querella entre los defensores del recién creado Ars Nova, con Philippe de Vitry y Jean de Muris a la cabeza, y sus impugnadores —como Jacobo de Liège— que abrazaban las prácticas musicales del Ars Antiqua. Dos siglo después, en las postrimerías del Renacimiento, Claudio Monteverdi define la música nueva como la Seconda pratica, la cual contempla el empleo cada vez más frecuente de un sistema armónico conocido con el nombre de Tonalidad —que, como ya he dicho, regiría la música durante los siguientes 300 años— y la invención del stile recitativo que daría nacimiento a una nueva y fascinante forma artística, a un género teatral-musical llamado Ópera. Estas dos portentosas creaciones —la tonalidad y la ópera— marcan el comienzo del arte musical barroco y el ocaso del mundo modal y polifónico del Renacimiento.

El último período lo estamos viviendo y pienso que está precedido por dos acontecimientos fundamentales. En primer lugar, hay que referirse a las formidables e inusitadas construcciones armónicas del Tristán e Isolda. A partir de 1859, año en el que Wagner termina de escribir su ópera, el lenguaje clásico comienza a sufrir una serie de transformaciones que minarán este sistema de manera irremediable. La lógica que gobierna la sintaxis armónica de esta obra no puede ser ya explicada y analizada en base a criterios tradicionales: el tipo de organización instituido por la gramática clásica se ve secretamente amenazado por las nuevas relaciones formales que se establecen durante el devenir del discurso musical. Las estructuras armónicas de índole cromática del Tristán dan origen a un universo en perpetua transición en el que nada se detiene o parece detenerse. Debido a este cambio tan drástico en la articulación de las formas musicales nuestra situación como oyentes es fundamentalmente distinta a la de cualquier melómano anterior a Wagner. Su música nos mantiene inmersos en un mundo sonoro poseedor de una tremenda carga y concentración emotivas, en el que se ha derrumbado el orden jerárquico aceptado hasta entonces.

Muchos años después, en 1894, se escucha en París el Preludio a la siesta de un fauno de Debussy. Esta obra constituye uno de los encuentros más afortunados entre la poesía y la música. En ella, al igual que en la égloga de Mallarmé, aspiramos un nuevo perfume, una fragancia desconocida. La flauta del fauno, al querer perpetuar estas ninfas, instaura una respiración ausente hasta ese momento en la música. El soplo de Debussy, escribiría Mallarmé poco tiempo después del estreno, nos hace escuchar una luz diferente. Por su novedosa construcción formal, la sorprendente combinación de colores y de resonancias inusitadas, y la nueva y deslumbrante luminosidad que emana de esta partitura, bien puede afirmarse que la música moderna, la de nuestro siglo, despierta con el Preludio a la siesta de un fauno. Occidente deja entonces de hablar una sola lengua; se inventan otros sistemas, otros mecanismos y técnicas musicales, tantos como escuelas, tendencias o compositores. La atonalidad, el dodecafonismo y el serialismo, la bitonalidad y la bimodalidad, el minimalismo y la nueva complejidad, la técnica de grupos y la música aleatoria son algunos de los nombres que designan las diversas maneras de pensar y hacer música en nuestro tiempo.

A esta constelación de técnicas y procedimientos se sumarían poco después de la segunda Guerra Mundial el inusitado mundo de la electrónica y el de la música concreta. Esto constituye un hecho de enorme importancia ya que amplía de forma considerable el universo sonoro y permite al compositor trabajar directamente con el sonido. Así, el proceso musical se invierte. En la música escrita para instrumentos el compositor parte de una idea abstracta que expresa por medio de una notación convencional, la partitura, la cual será descifrada por el ejecutante para traducirla en sonidos. En el mundo de la electroacústica, en el mundo de la informática, la obra se compone directamente en un diskette o en una cinta digital sin necesidad de emplear una partitura. El compositor es aquí el único intérprete de su obra ya que el proceso creativo y el proceso interpretativo los realiza simultáneamente una sola persona.

Pero ya sea que el compositor escriba una pieza instrumental en la que debe contar con el auxilio de una partitura, o que decida hacer una obra electroacústica sin tener que recurrir a la notación convencional, resulta claro que en cualquier caso, y dada la ausencia de un lenguaje único y omnipotente, la organización del material musical, si bien debe responder a un preciso plan de creación, se rige por leyes y relaciones formales válidas únicamente en el ámbito de una determinada obra. Aquí, habría que señalar que la no-dirección y la no-significación del objeto sonoro en su estado elemental hacen posible el uso de una técnica combinatoria en organismos articulados de acuerdo a principios de orden formal, que están mucho menos restringidos que los que rigen a las palabras. En efecto, la lógica que gobierna las asociaciones gramaticales impide que las palabras puedan ser fácilmente permutadas sin causar una pérdida total o parcial del sentido de la frase. Pero en la música, la lógica que determina una asociación cualquiera se efectúa dentro de límites menos rigurosamente definidos, ya que un sonido en sí mismo no remite a nada, no designa nada. En el dominio del lenguaje el fonema podría equipararse con el sonido ya que, al igual que éste, no encierra en sí misma ninguna significación. Sólo una combinación dada de fonemas posee un sentido. Pero en el ámbito de la música, si una combinación de sonidos dijese algo, sería palabra. Un sonido podrá articularse con otro, pero nunca significará. Lo musical pasa directamente del fonema a la sintaxis ignorando la etapa del léxico. En esto reside la libertad de su sintaxis.

El mundo de la electroacústica nos ha permitido también conocer la existencia al interior del sonido de una gran proporción de ruido. Esta evidencia puede, a primera vista, parecer simple y superficial; sin embargo, ha enriquecido sensiblemente el universo de la música dando origen a una nueva problemática que la tradición definía en términos de consonancia-disonancia, y que en la actualidad se podría formular en términos de sonido-ruido. Ya a principios de este siglo el movimiento futurista, animado por Luigi Russolo, preconizaba su empleo como elemento musical y proponía incluso una clasificación de acuerdo a sus cualidades tímbricas y dinámicas. Son notables a este respecto los intonarumori, instrumentos productores de ruido inventados por este grupo de compositores italianos.

La pregunta que surge es: ¿cómo puede el ruido ser musical? Esta interrogante reclama otra más: ¿cómo puede el sonido ser musical? Me parece que el sonido y el ruido son en esencia sonoros, valga la expresión, antes de ser musicales. Sonoro es todo aquello que percibimos auditivamente, musical es ya un juicio de valor. En el contexto cultural del oyente y su intención al escuchar lo que permitirá calificar estos elementos como musicales. John Cage escribió en su libro Silence:

“Donde quiera que estemos lo que más oímos es ruido. Cuando lo ignoramos nos molesta. Cuando lo escuchamos nos parece fascinante.”

No es producto de la casualidad que nuestro siglo sea testigo de la aparición en Occidente de un nuevo género en el campo de la música de cámara: los conjuntos de percusión, y de la consecuente creación de un amplísimo e importante repertorio para estos instrumentos “hacedores de ruido”, repertorio que, como se sabe, tuvo su origen en 1930, con las sorprendentes Rítmicas 5 y 6 del cubano Amadeo Roldán y con Ionización de Edgar Varèse, escrita al año siguiente.

El último tema que quisiera examinar ya que incide de manera directa en mi trabajo de música de cámara, se refiere a la exploración y al estudio de las nuevas técnicas con los instrumentos tradicionales. Esta búsqueda ha dado origen a un nuevo virtuosismo, a una práctica instrumental que hace suya toda una serie de hallazgos técnicos y expresivos, a la vez que continúa y renueva una noble tradición tan antigua como la música misma. En un certero ensayo sobre Franz Liszt, el filósofo ruso-francés Vladimir Jankelevitch apunta que el virtuosismo instrumental —así como las obras que lo hacen posible—, ha sido siempre alabado y glorificado: desde los citaristas de la antigua Grecia y los timbalistas de la Roma pagana, pasando por las toccatas para órgano de Frescobaldi, la música para viola de gamba de Marin Marais, las piezas para clavecín de Couperin y Scarlatti y las partitas de Bach para violín solo, hasta los endiablados Caprichos de Paganini, los no menos prodigiosos Estudios para piano de Chopin, Liszt, Scriabin, Debussy y, recientemente, de Ligeti, los Estudios para guitarra de Villa-Lobos o las asombrosas partituras para contrabajo de nuestro contemporáneo, el italiano Scodanibbio. Estos pocos ejemplos nos muestran que el virtuosismo no es un monopolio exclusivo de una época precisa y que tampoco se aplica a un género determinado ni a la estructura y forma de la obra: designa más bien una manera de tocar que tiene como fundamento una aptitud técnica excepcional por parte del intérprete.

Pero el virtuosismo no sólo contempla la mano que toca sino el soplo humano también. En este mundo de aire habitan por igual los formidables cantantes Gidayu del teatro de marionetas japonés, que las milagrosas voces de los castratti y de las grandes divas de nuestro tiempo, los carrizos entrelazados de Pan, el aulós del sátiro Marsias, y los virtuosos contemporáneos en sus instrumentos de aliento.

Naturalmente que la mecánica digital o vocal y la ejecución técnica no son los únicos con aspectos relevantes. Hay también un virtuosismo poético que se manifiesta con diferentes grados y matices según el autor y su obra, y cuya práctica no implica necesariamente el exhibicionismo. Así, podríamos hablar de un virtuosismo húmedo y nebuloso en no pocas obras de Debussy, de uno evocativo en el Albéniz de Iberia o en el Manuel de Falla de Noches en los jardines de España; de uno más, íntimo y secreto, en las Variaciones Goldberg de Bach, o ágil y alado en la música de Messiaen; de otro extrovertido y luminoso en el Concierto en sol de Ravel y en las piezas para piano de Gerhart Muench, y de uno material y terrestre en los Preludios de Carlos Chávez y en los Estudios para pianola de Conlon Nancarrow.

Existe, finalmente, un rasgo único e inconfundible que abarca todas las posibles clasificaciones de este valor o grado de excelencia que llamamos virtuosismo: me refiero a la ausencia de un carácter especulativo; es más un hacer que un saber, ya que se trata fundamentalmente de una práctica interpretativa. En este sentido, y dada su vitalidad y su carácter abierta y manifiestamente afirmativo, el virtuosismo, la práctica virtuosa, representa la actividad triunfante del hombre libre. El virtuoso muestra al mundo todo lo que el hombre es capaz de hacer. Recuerdo ahora las palabras con las que el poeta inglés Wyston Hugh Auden termina su ensayo sobre la ópera. Escribe Auden:

“Cada do sobreagudo que resuena con precisión acaba con la teoría de que somos títeres irresponsables en manos del destino y el azar”.

Hablé antes de un nuevo virtuosismo. Intentaré precisar ahora lo que se entiende por esta definición. En primer lugar, debo reiterar que el virtuosismo actual, el virtuosismo de la segunda mitad de nuestro siglo, prolonga y reaviva la antigua y honrosa tradición a la que me he referido antes, a la vez que hace suyas las innovaciones de otras prácticas interpretativas, de otras músicas ajenas a la tradición clásica. ¿Cómo olvidar a los trompetistas Louis Armstrong, Miles Davies y Dizzy Gillespie, a los guitarristas Jimi Hendrix y Eric Clapton, a Tommy Dorsey y su trombón, a Watazumi Do Shuso y la flauta de bambú, a los clarinetistas Sidney Bechet y Benny Goodman, al saxofón de Charlie Parker y el vibráfono de Lionel Hampton, a los músicos sufi de India y Pakistán o al coro de las voces búlgaras, a Ram Narayam y el sarangi, a los arpistas veracruzanos y el contrabajo de Ray Brown, a las fabulosas orquestas de Duke Ellington y Pérez Prado o a los monjes budistas tibetanos, y a tantos otros músicos que pertenecen a otras tantas tradiciones musicales? ¿Cómo olvidar, cómo ignorarlos cuando se habla de un nuevo virtuosismo? La deuda con estos asombrosos intérpretes es inmensa y su influencia en la música clásica ameritaría un estudio que sobrepasa los límites de este trabajo.

Por otro lado, el nuevo virtuosismo es aquel que contempla toda una serie de estudios y búsquedas de recursos y posibilidades de orden técnico y expresivo ausentes de la tradición clásica instrumental. No se trata, de ninguna manera, de cambiar la naturaleza de los instrumentos o de destruirlos; simplemente hay que escucharlos con atención para descubrir en ellos una sorprendente diversidad de voces e inusitados mundos sonoros. De esta forma, participamos y contribuimos a esa lenta y digna transformación que los instrumentos y su técnica han experimentado a través de los siglos. Y son el compositor y el intérprete los que contribuyen a ella tratando de comprender la naturaleza compleja de esas alteraciones, de esas innovaciones cuya razón de ser reside, en gran medida, en el conflicto que surge entre la idea musical y la técnica de ejecución.

En nuestros días, los profundos cambios en la técnica de los instrumentos tradicionales los ha convertido en una fuente sonora de recursos inimaginables hasta hace relativamente poco tiempo, dando origen a un prodigioso renacimiento instrumental. Pensemos en la familia de alientos-madera: la flauta, el oboe, el clarinete y el fagot. Los manuales de orquestación los clasifican como monofónicos, es decir, instrumentos que producen un solo sonido a la vez; pero hoy sabemos que por medio de las digitaciones no-tradicionales y de una adecuada embocadura pueden emitir dos o más sonidos simultáneamente. Esta peculiaridad técnica los coloca ya dentro del género de instrumentos polifónicos capaces de producir varios sonidos al mismo tiempo. En el caso de las cuerdas, el empleo, por ejemplo, cada vez más abundante de los llamados sonidos armónicos ha permitido a los ejecutantes desarrollar una técnica sumamente refinada en cuanto a la producción sonora, ya que estos sonidos exigen un cuidadoso movimiento del arco y una delicadísima presión de los dedos de la mano izquierda sobre las cuerdas; en realidad, para lograr este tipo de sonoridad las cuerdas no se presionan, solamente se rozan.

Finalmente, debo subrayar que todas estas “delicias sonoras”, como las llama el contrabajista norteamericano Bertram Turetzky, no tienen sentido ni interés alguno, a menos que se conviertan en parte esencial del vocabulario individual del compositor y funcionen entonces como un elemento auténtico y significativo de su música.

Y puesto que es mi música la que me ha traído aquí, he creído pertinente, y necesario también, que se escuchen algunas obras mías. Ellas representan una parte imprescindible de esta lección ya que son un espejo mucho más fiel que las palabras de mi pensamiento musical. Se diría que la música es una sustancia, compuesta de tiempo y de sonidos, que encierra una verdad que no puede ser dicha: sólo puede ser escuchada. En este sentido, cada obra es la página de un diario íntimo en el que el músico narra, sobre un fondo de silencios, la historia de los sonidos, un diario cuya escritura vuelve innecesarias las palabras.

La primera pieza es un cuarteto de cuerdas que escribí en colaboración con el Cuarteto Latinoamericano. Su título es Reflejos de la noche. En esta obra me propuse eliminar cualquier sonido real y utilizar únicamente sonidos armónicos; esos “polvos mágicos”, reflejos audibles de cada uno de los generadores, que sólo de manera esporádica han aparecido en la música.

El título de la pieza alude a uno de los ocho breves poemas que forman la Suite del insomnio de Xavier Villaurrutia. El poema se llama Eco, y dice así:

⠀⠀⠀⠀La noche juega con los ruidos

⠀⠀⠀⠀copiándolos en sus espejos

⠀⠀⠀⠀de sonidos.

Intenté en esta obra capturar la atmósfera nocturna y la idea de reflejo que el poema sugiere. Usar armónicos es, en un cierto sentido, trabajar con sonidos reflejados, ya que cada uno es producido por un generador o sonido fundamental, que nunca escuchamos: sólo percibimos sus armónicos, sus sonidos-reflejo. Asimismo, la forma general está concebida como un espejo. Consta de un solo movimiento dividido en tres grandes partes, siendo la tercera un reflejo de la primera. Así, la obra termina como comenzó, creando la ilusión de una estructural temporal que retorna a su punto de partida.

La segunda obra está escrita para cuatro percusionistas. Se trata de un canon a cuatro voces basado en un principio de orden formal característico de la música de los siglos XIV y XV: la isorritmia. Este procedimiento consiste en el empleo de un patrón rítmico llamado talea, que se repite una y otra vez independientemente de los otros elementos musicales como la melodía o la armonía. En mi pieza, llamada Danza isorrítmica, la estructura general se sustenta en una frase rítmica de seis compases que se repite implacablemente alrededor de sesenta veces durante toda la obra, con variaciones y transformaciones constantes en la dinámica, en el color y en la velocidad. Está dedicada al grupo de percusiones Tambuco, cuya ayuda fue determinante durante la composición de la obra.

Llego por hoy al final de la primera lección en la que he intentado delinear algunos de los temas que pienso desarrollar en mis cursos. Quiero terminar por rendir un tributo a mis ilustres antecesores: Carlos Chávez y Eduardo Mata. El talento y la lucidez, la inteligencia y el rigor crítico sustentaron siempre la actividad profesional de estas dos poderosas personalidades del arte mexicano. Gracias a ellos la música tiene un espacio en este recinto. Sus enseñanzas, qué duda cabe, servirán de guía firme para mi desempeño en estas aulas.

Discurso en ocasión de la incorporación de su autor al Colegio Nacional, México, 14 de octubre de 1998.