Febrero, 2025

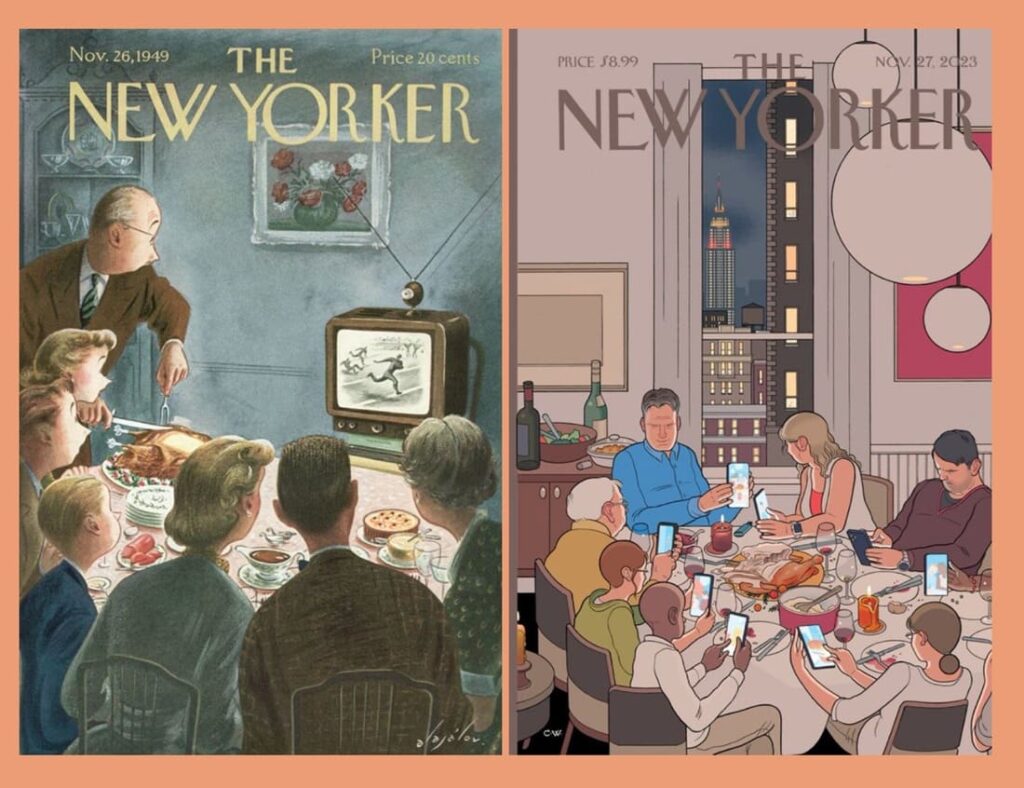

Durante sus primeros años le achacaron de exagerado esnobismo. Sin embargo, un siglo después —y ante el evidente deterioro de la prensa anglosajona y global—, The New Yorker sigue siendo un referente del buen periodismo. Como apunta el propio David Remnick, su actual director, en una breve nota introductoria en su número especial por sus primeros 100 años: “En 1925, Harold Ross, su editor fundador, imaginó una revista de ingenio, reportajes, ficción, arte y crítica: ‘Un reflejo en palabras e imágenes de la vida metropolitana’. Un siglo después, The New Yorker sigue siendo conocida por su capacidad de sorprender, deleitar e informar con precisión y profundidad”. Y sí: su periodismo de largo aliento y un compromiso inquebrantable con los hechos han mantenido a la revista como un verdadero referente periodístico y cultural. Víctor Roura no ha querido dejar pasar la efeméride.

1

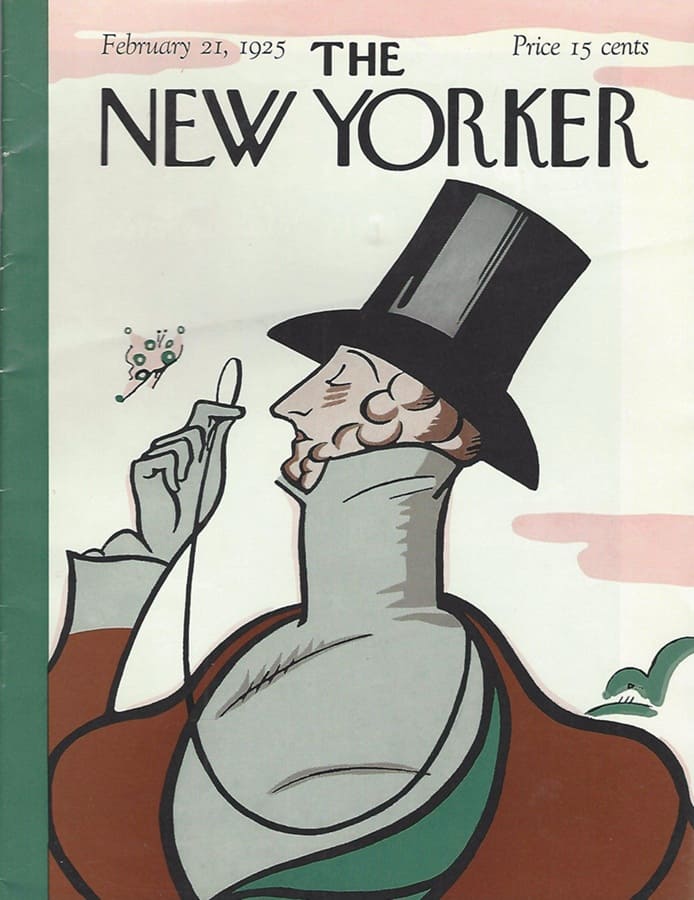

Hace sesenta años, en 1965, el “New Yorker” cumplía su cuadragésimo aniversario (el primer número salió editado hace un siglo: el 21 de febrero de 1925).

Clay Felker (cuyo centenario natal se conmemora este 2 de octubre, fallecido el 1 de julio de 2008 a los 82 años de edad), el director del suplemento dominical del Herald Tribune (entonces prácticamente nuevo, pues apenas en 1963 había adoptado este nombre y dejado atrás su anterior título: Today’s Living), consideraba que aquella revista —hoy independiente, dirigida desde 1998 por David Remnick, nacido en Nueva Jersey el 29 de octubre de 1958— se había vuelto aburrida y arrogante bajo la dirección de William Shawn (Chicago, 1907-1992), que había remplazado al fundador Harold Ross (1892-1951).

Y ahí dio comiezo una larga batalla donde, por vez primera, el perro comía por fin carne de perro.

Para desinflar ese globo periodístico, Felker encargó a Tom Wolfe —en el candelero en ese momento del “nuevo periodismo”, término que el mismo Wolfe (1930-2018) se afanaba de promover gritando por los cuatro costados que él era el abanderado de esta corriente periodística literaria— una semblanza del ortodoxo Shawn, que ya tomaba a chacota, en su “New Yorker”, el modo de ejercer el periodismo tanto de Wolfe como de Jimmy Breslin (1928-2017), el otro redactor del nuevo suplemento del Herald Tribune, que llevó a cabo su última edición el 5 de mayo de 1967.

“Nuestra idea era seleccionar una página de la época dorada del ‘New Yorker’, de cuando Ross dirigía el cotarro y la revista estaba viva, y trazar un perfil paródico de Shawn —apuntó Wolfe en su libro El periodismo canalla (Ediciones B, 2001), donde recrea el suceso—. Uno de los golpes maestros del ‘New Yorker’ en tiempos de Ross había sido una parodia de la revista Time en la que se ofrecía un perfil del fundador y director, Henry Luce [1898-1967], escrito por Wolcott Gibbs [1902–1958]. Éste logró una magnífica parodia del célebre estilo farragoso del Time (‘Las palabras corrían hacia atrás hasta que la cabeza empezaba a darte vueltas…’ ‘Acabará todo, ¿dónde? Sólo lo sabe Dios’), pero las pullas personales enfurecieron a Luce… En Yale, Luce había adoptado la moda campechana de ir sin afeitar y sin tirantes, pero en el fondo era un puritano ‘conformista’. Hablaba entrecortadamente, tartamudeando, y esquivaba la mirada de la gente, vestía ropa holgada, se enfurecía (aunque se guardaba de demostrarlo) cuando los asiáticos que visitaban Nueva York lo buscaban sólo porque había nacido en China, donde sus padres eran misioneros. Antes de publicar el artículo de Gibbs, Ross envió una copia a Luce: éste se enfadó tanto que se presentó en casa del propio Ross y, según cuentan, amenazó con tirarlo por la ventana”.

2

Así que los del Herald Tribune estaban decididos: publicarían un perfil paródico de Shawn (la propia acepción “perfil” era un invento del “New Yorker”, según confesaba Wolfe). Nadie hasta ese día había hecho nunca una semblanza de Shawn: “A pesar de que era una de las figuras más relevantes del periodismo estadounidense —apuntaba Wolfe—, jamás se había mostrado con sinceridad a otros periodistas. Decir que era ‘muy reservado’ era decir poco. Sólo circulaba una fotografía del gran hombre, el retrato oficial del ‘New Yorker’, que él mismo había encargado y pagado y seguía controlando”.

Wolfe llamó a Shawn a su despacho para solicitarle una entrevista. Se puso al teléfono y dijo en voz baja: “Aquí, en el ‘New Yorker’, si comunicamos a alguien que queremos hacer un perfil suyo y esa persona se niega a colaborar, renunciamos al proyecto. Esperamos que ustedes demuestren la misma consideración”.

Por supuesto, el Herald Tribune no era el “New Yorker”. Cada uno trabajaba bajo diversas reglas. Al negarse a la entrevista, Tom Wolfe buscó a personas cercanas a Shawn para que le platicaran cómo era dicho editor. Enterado de que el “nuevo periodista” se empeñaba en realizar su perfil, Shawn prohibió a sus empleados hablar con cualquier periodista que no fuera del propio “New Yorker”, sin saber que todas sus actitudes aparecerían en el reporte de Wolfe, que lo había escrito tan largo que debía aparecer, su texto, en dos partes. Cuando Felker leyó, complacido, el reportaje de Wolfe, se lo mostró al director del Herald Tribune: Jim Bellows (1922-2009), “quien lo leyó, se frotó las manos y se relamió. A pesar de su juventud, Bellows era un periodista de la vieja escuela. Para él, un mes sin bronca a la vista era un mes monótono”.

Cuando ya estaba impreso el perfil, cuatro días antes de que saliera a la calle, Bellows envió dos copias a Shawn a “New Yorker”, revista que se encontraba a cuatro manzanas del Tribune. Shawn envió, de inmediato, una carta dirigida no a Wolfe ni a Felker ni a Bellows sino al propietario del Tribune: John Whitney (1904–1982), “quien además de un hombre rico era un distinguido caballero; de hecho, había sido embajador de Estados Unidos en la corte real británica”. Shawn calificaba de libelo y canallesco el reportaje de Wolfe y rogaba que se abstuviera de hacerlo circular.

“Atónito, John Whitney se dirigió con la carta al despacho contiguo, el de Bellows, y preguntó: ‘¿Qué hacemos, Jim?’ Bellows leyó la carta, rió y respondió: ‘Yo te diré lo que vamos a hacer, John’. Ante la mirada perpleja de Whitney, Bellows levantó el auricular, marcó el número del Time y les leyó la carta. Luego llamó a Newsweek y repitió la operación. El texto apareció el domingo siguiente, tal como estaba previsto. El lunes, el Time y el Newsweek publicaron una reseña del artículo, comentando también la carta de Shawn, tras lo cual se desató un auténtico escándalo. Un escándalo que llegó incluso a oídos de Lyndon B. Johnson, en la Casa Blanca”.

Por supuesto, ese tipo de periodismo es absolutamente imposible en México, donde todos los empleados prestan enorme devoción a los representantes de la directiva, razón por la cual, ante la indiferencia de los propios periodistas aun los considerados progres, soy blanco de vetos en La Jornada, periódico que ayudé a fundar en 1984, y en Proceso, por ejemplo, por haberme “atrevido” a escribir perfiles tanto de Carlos Payán y de Julio Scherer García, a la fecha jamás refutados.

3

La crónica de Wolfe se llamó “Pequeñas momias. La verdadera historia del rey del país de los muertos vivientes, sito en la calle Cuarenta y Tres”, y es una sátira del viejo quehacer periodístico, impositivo y ortodoxo, de Shawn como editor del “New Yorker”.

Por varios meses el texto fue, obviamente, motivo de diversos comentarios en la prensa norteamericana.

“Aunque intentamos mantener la compostura, durante unos diez días Clay Felker y yo sentimos que la tierra se abría bajo nuestros pies —dijo Wolfe, treinta años después de la experiencia—. Sin embargo, luego de la conmoción inicial, John Whitney se mantuvo firme a nuestro lado, y yo no he vuelto a ver a nuestro director general, Jim Bellows, tan contento como en aquellos tiempos. Disfrutó de cada segundo del escándalo. Lo tomaba para desayunar, y por la noche añadía una pizca a su café doble. Después de un par de semanas, Clay y yo descubrimos que lo único que había cambiado en nuestra vida era que personas ricas y famosas, a quienes no conocíamos de nada, empezaban a invitarnos a sus fiestas”.

Con dichos antecedentes, “Clay y yo —refirió Wolfe— estábamos bastante curados de espanto cuando la sombra de Lyndon Johnson [1908-1973] empezó a cernirse sobre nuestras cabezas”.

Les llamaba Richard Goodwin (1913-1996) desde la Casa Blanca sólo para comentarles que los artículos “sobre el ‘New Yorker’ eran sensacionalistas, ponzoñosos y vergonzosos”. Pero Felker detuvo la retahíla de andanadas del funcionario: “Perdone, lamento interrumpir —dijo Clay—, pero si tuviera la gentileza de poner por escrito todo lo que acaba de decirme en una página con membrete de la Casa Blanca y enviármelo, le prometo que lo publicaremos”.

No volvieron a tener ni una noticia más de la Presidencia demócrata, ocupada por el sucesor del recientemente asesinado John F. Kennedy (1917-1963).

Como era de esperarse en la prensa demasiado previsible, ésta descargó toda su ira contra el “New Yorker”, el Herald Tribune y especialmente sobre Tom Wolfe. Son los resultados, finalmente, del “perro que come la carne de perro”, que en el circuito periodístico no debe hacerse según las reglas establecidas vaya uno a saber por quién periodista relamido, cicatero y asustadizo.

Si estas cosas acontecieron en lo que se ha dado en denominar Primer Mundo, imagínese el lector lo que no deja de suceder en territorios, digamos, como el nuestro: una zona aún en vías de desarrollo. Y si en Estados Unidos por lo menos se insulta a los supuestos ofensores (que es ratificar su existencia escritural, contestar de algún modo su atrevimiento), aquí en México se los remite al silencio, no existen, carecen de nombres y apellidos, no hacen ruido. Son nada.

El New Yorker, a un siglo de su existencia, continúa imprimiéndose en papel y siendo leída también en la web mientras el Herald Tribune, tras diversos problemas económicos y cambios de nombres, dejó de existir poco después de aquel escándalo periodístico.

El New Yorker, a diferencia de las publicaciones de su tipo en México (que regulan sus estándares a partir de amistades, favoritismos, conveniencias, oportunismos, acomodamientos y una distribución no equitativa de loas e injurias), mantiene sus críticas de acuerdo a las propias visiones imparciales de sus colaboradores sin rasgos de ideologización parental, lo que hace a esta publicación mantener una digna autonomía editorial. ![]()