Diciembre, 2022

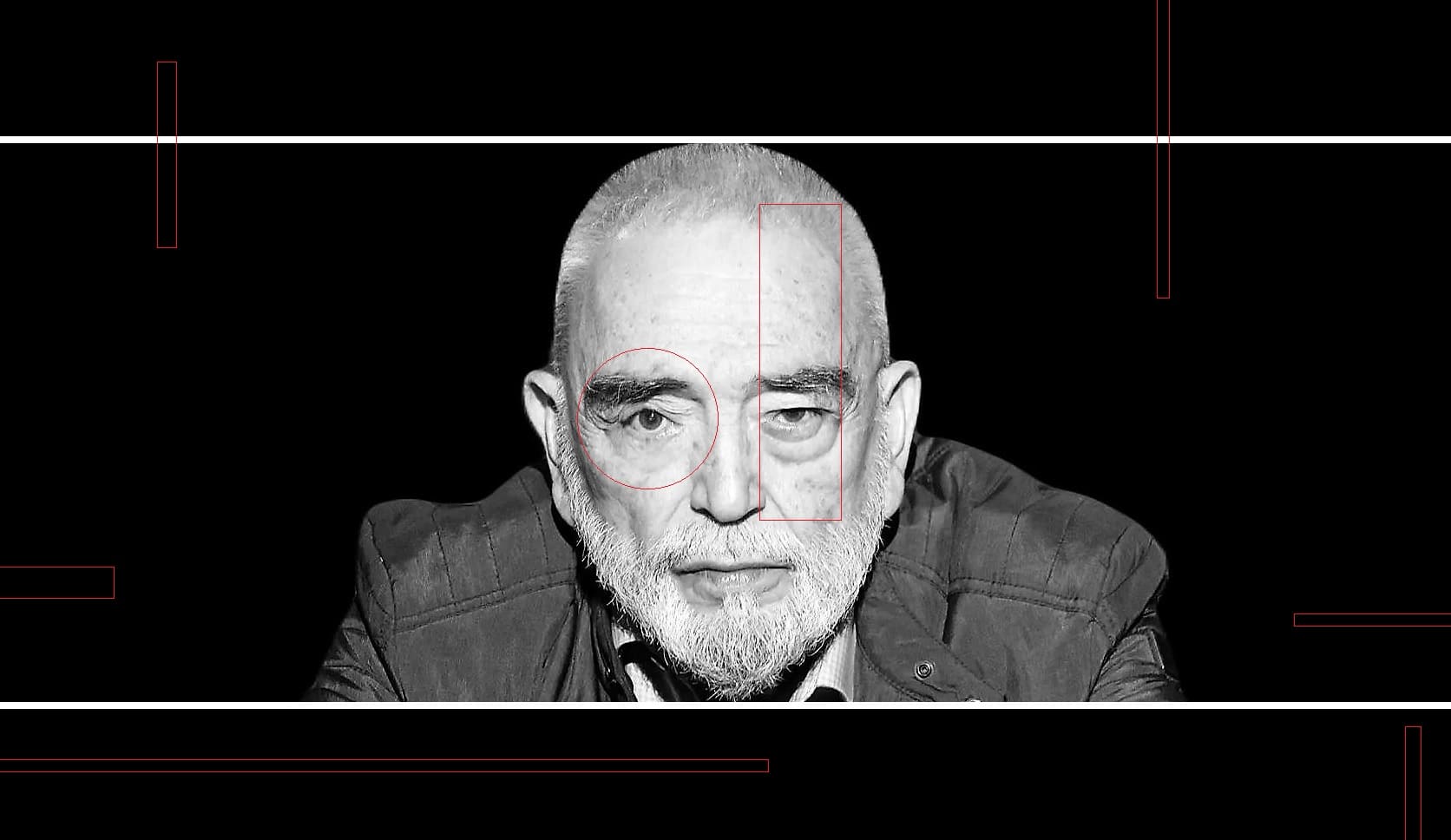

El luto envuelve a las artes escénicas. El pasado 13 de diciembre, a la edad de 83 años, falleció el escenógrafo, iluminador y arquitecto Alejandro Luna Ledesma. Es decir: el último hombre del teatro en México. Nacido el 1 de diciembre de 1939, el también catedrático y académico mexicano deja un legado no sólo insuperable, asimismo único. Arquitecto por la UNAM y escenógrafo e iluminador teatral por vocación, estudió también arte dramático con Enrique Ruelas y Fernando Wagner y escenografía con Antonio López Mancera y Justino Fernández. Luego se especializó en la Universidad de Harvard. Su trabajo, con el paso del tiempo, lo llevó a convertirse en punto de referencia para entender el desarrollo del espacio escénico y el teatro mexicano en su totalidad. A manera de homenaje, el periodista cultural y crítico teatral Fernando de Ita de la dedica unas líneas…

Si tuviéramos que hacer un compendio del teatro contemporáneo en México bastaría con repasar la vida y la obra de Alejandro Luna, porque ahí se concentra el saber del teatro como la suma de todas las disciplinas que lo componen. El autor de más de 300 escenografías no fue un genial escenógrafo sólo y únicamente por haber estudiado arquitectura sino por su talento natural y por conocer a fondo y en detalle la entraña de la maquinaria teatral y los procesos de la creación dramática, la dirección escénica, la actuación, el vestuario, los atrezos. Como la luz fue su vocación interior se puede afirmar que Luna fue el coautor de la mayoría de los montajes en los que sólo firma como iluminador y escenógrafo.

Luna declaraba que fue el fervor por las muchachas lo que lo llevó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM porque no había mujeres en Arquitectura. Como al seguir la huella femenina encontró el teatro, podemos decir que Luna se enamoró de la escena a primera vista y por más de medio siglo persiguió la misma ilusión que, siendo ella siempre, fue otra, porque sólo así, de mujer en mujer, se construye la mujer perfecta. Sostengo que Alejandro Luna alcanzó varias veces la obra total, aquella que modifica el espacio de tal forma que la dirección y las actuaciones son la consecuencia de aquella sustitución de lo real que es el arte de simularlo: el teatro.

Y no era únicamente por su talento personal como arquitecto “de muros que sostienen nada y ventanas que dan a ninguna parte” que lograba su cometido, sucedía que él llegaba al primer ensayo con la obra leída a conciencia, con una idea general del acontecimiento, y con la ventaja de ver el espacio vacío como un lienzo y no como un hueco; aunque nunca se identificó con los pintores que cambiaron los decorados del teatro español de los años veinte por el simbolismo y el modernismo del Teatro de Ulises, ni con los pintores de la “ruptura” de los años cincuenta que incursionaron en el teatro, como Juan Soriano y Leonora Carrington. Como arquitecto, tampoco estaba de acuerdo con la escuela purista de los años cincuenta que prohibía cualquier mistificación de los decorados. En medio de dos estéticas dominantes buscó la propia, y tuvo al teatro preparatoriano de la década de los cincuenta como sala de ensayos para llegar a los sesenta a crear junto a Ludwik Margules un espacio futurista en el Frontón de Ciudad Universitaria para La Trágica historia del Doctor Fausto, de Christopher Marlowe. Fue el inicio de una hermandad diabólica.

Lo que asombra en Luna es su capacidad de simular tantos espacios emocionales con obras tan disímbolas; lo mismo en teatros tan mínimos como el Santa Catarina (Lástima que sea puta, de Ford el isabelino), que en teatros donde cabía la máquina de un tren de tamaño natural (Ana Karenina). Pensando en su obra descubrí que aquel siervo del teatro, que se declaraba instrumento del dramaturgo, del director y los actores, lo que hizo realmente fue imponer su dominio del espacio y su conocimiento de la tramoya como la suma del texto, la dirección y las actuaciones.

Sí: Luna es mucho teatro.

Paisajes de la memoria

¿Por qué recuerdo el Tío Vania? Primero que nada, por esos balcones que te mandaban a Rusia cuando eran realmente los balcones de su casa en Coyoacán. ¿Por qué el pequeño y rosado culo de Vera Larrosa es aún el centro del cuadro isabelino que fue la obra de Ford gracias al vestuario de Fiona Alexander y la alteración del espacio de Luna? ¿Por qué la casa que diseñó el arquitecto para La mudanza era como mi casa sin serlo? ¿Por qué todavía sueño la escenografía de Zucco? No viene al caso añadir la información de autores y directores de las obras señaladas porque mi intención es subrayar la autonomía de la obra de Luna, aunque en todas sus entrevistas comentó que la escenografía era una actividad subsidiaria del texto y la dirección, la suya partía de ahí para desplegar su propio sentido espacial y dramático.

Luna no pensaba la escenografía como algo inmóvil sino como un artefacto que fuera cambiando con el tiempo irreal que le marcaba su otra maestría: la luz. Un día, un año, una época, todo era cuestión de tener la luz necesaria. En una obra que el grupo Telón de Asfalto hizo en el sótano de un edificio, Luna utilizó las luces de un Volkswagen para crear un efecto visual impresionante. Nada más fugaz que la luz, y sin embargo Luna imprimió en la memoria del tiempo una saga sorprendente de imágenes que están en su archivo y en la retina de quien vio lo mismo sus montajes minimalistas que sus instalaciones operísticas. Con dos fresneles Luna convertía el sótano de la Facultad de Arquitectura en la covacha de Armas blancas y con una batería de tubos de neón traía al escenario la estridencia del fin de siglo en La vida de las marionetas, pues tanto en la precariedad como en la abundancia de recursos la luz de Luna tenía un sentido, una dirección, un propósito y una consecuencia. Por ello cuando Dios dijo en el primer día de la creación: Hágase la luz, ¡apareció Alejandro Luna!

Rama o tronco

Alejandro Luna pertenece a una generación de notables hombres del arte escénico que establecieron un método de formación y de producción —que devino en una estética— en el teatro universitario de los años setenta a los noventa. Utilizo el sustantivo hombres para referirme también a las pocas mujeres que tuvieron luz propia en ese periodo de 30 años, porque sin el patriarcado imperante en todos los ámbitos de la vida pública y privada se pierde el marco social y artístico en el que floreció el teatro de Gurrola, Mendoza, Margules y descendencia, es decir: el teatro de Luna, quien trabajó con todos ellos en montajes superlativos y en estrepitosos fracasos.

Con Mendoza, la apabullante escenografía de Ana Karenina no llenó el vació de todo lo demás, incluyendo la actuación de Silvia Pinal. Con Gurrola, La prueba de las promesas, del clásico español nacido en México, Juan Ruiz de Alarcón, fue la burla más surrealista que se le ha hecho a la Academia como el templo de la solemnidad y la falsa sabiduría, pero todos nos portamos como académicos. En lugar de arriesgar como críticos, como público, lo mismo que Gurrola, Luna y el impresionante elenco encabezado por Alejandro Aura, José Antonio Alcaraz, Julieta Bracho, Mauricio Davison, protegimos a la Autoridad, representada en el montaje, ante el rector y su corte, por un chango con birrete. La verdad era un collage de mamadas, de ocurrencias de Gurrola en estado de ebriedad. Por lo mismo, me arrepiento de haberme inclinado por la ley y el orden.

Ante la impresionante obra de Alejandro Luna como escenógrafo, iluminador y arquitecto (fue asesor en la construcción de media centena de teatros en México y el extranjero), cabe preguntarse si él es una de las ramas del teatro universitario que por diversas vías termino por marcar el canon del teatro contemporáneo del siglo XX en México, o el tronco de esa pedagogía que él ejerció más en el escenario que en las aulas. Ocurre que el pizarrón del escenógrafo está en la tramoya, que ahora es eléctrica y gana tiempo, pero en los teatros del siglo XX el tiempo era humano, sobre todo en los teatros del INBA y de la UNAM donde la hora de lonche es sagrada. Sospecho que Luna adquirió el vicio del tabaco de tanto esperar a que cambiaran una vara, instalaran un telón, afocaran una lámpara, ajustaran una pieza de la escenografía y/o el regreso de los tramoyistas sindicalizados a sus puestos. Fumaba tanto en ese proceso que, para trabajar en el teatro de la ciudad de San Diego, donde estaba prohibido prender un fósforo, exigió una cláusula en su contrato que le permitiría fumar dentro del teatro.

En ese tiempo real en el que se construye el andamiaje de la ficción se trata con la gente más realista del gremio, que son los técnicos. Para ellos el espacio vacío no es una metáfora sino un hecho. La fantasía se hace con tablas y clavos y telas y se pinta y se acomoda de muy diversas maneras. Entenderse con ellos era una de las virtudes de Alejandro, sin condescendencia porque una de las características de su carácter era decirte, mirándote a los ojos, que eras un pendejo. (Ya me imagino las discusiones con Margules, el uno irracional y el otro cartesiano). Ahora pienso que la claridad y brevedad de su teoría tiene que ver con ese trato de iguales que tuvo con los maestros artesanos que hacían prodigios con las manos y con la técnica. Si alguien sabía que el teatro es una obra de conjunto dentro y fuera del escenario, era Luna, que sólo por ello iba siempre dos pasos delante de los demás.

La revelación

Alejandro contaba que cuando fue por primera vez a Praga, donde cada cuatro años se premiaban los avances escenográficos del teatro europeo, le impactó descubrir que su intuición lo había llevado por el mismo sendero que transitaba Josef Svoboda, el genio checo de la escenografía. Naturalmente eran obras muy distintas en diversos aspectos, pero semejantes en la intención de darle a la reinvención del espacio un sentido propio, esto es, no sólo decorativo y eficiente sino artístico. En otras palabras, a partir de los años setenta los escenógrafos dejaron de pertenecer a el área técnica del teatro para pasar a la de los poetas del escenario. Los escenógrafos aprovecharon el delirio de grandeza de los directores y la abundancia de presupuesto (para algunas personalidades del último cuarto del siglo XX) para realizar escenografías pasadas de verga —no hallo un sustantivo más actual y sintético para expresar mi asombro—, que debían de provocar el ¡aahhh! del auditorio para saber que habían alcanzado su cometido.

Luna lo logró con muchos de sus trabajos, pero recuerdo particularmente la escenografía de Roberto Zucco, porque toda la historia de este asesino italiano adquiría su dimensión mística en los espacios monumentales, públicos y privados, con los que Luna determinó el sentido del texto y del trazo escénico. Otra invención portentosa fue el montaje de Doña Giovanna, con Jesusa, porque había una reinterpretación del arte clásico como el escenario ideal para la desnudez femenina. Luna, por cierto, declinaba el título de creador diciendo que sólo la divinidad tiene esa virtud, lo suyo, agregaba, era una invención de la mente para crear mundos imaginarios. Sólo que para poblar la imaginación, el arquitecto Luna era un constructor meticuloso que hacía planos, maquetas, simulacros virtuales de sus diseños. En otras palabras, hay que cuidar, explorar, preservar, organizar el archivo del maestro.

La revelación de haber encontrado uno de los caminos más rigurosos y creativos del teatro contemporáneo afianzó la confianza de Luna en su trabajo y lo convirtió en un punto de referencia para el devenir del teatro público. Sin duda su complicidad personal y artística con la triada sagrada del teatro universitario determinó parte medular de su formación y producción artística, pero cuando cambió el milenio y cambió el mundo Luna estaba más que preparado para trabajar por su cuenta con las nuevas generaciones de autores y directores.

—He trabajado con todos —decía con el cigarrillo en la boca—, incluso hasta contigo.

El consejo

Cuando viví en Cuernavaca, en los años noventa, escribí La enfermedad del amor, un melodrama negro que monté en el Teatro Ocampo gracias al apoyo de Mercedes Iturbe. Debido a ella Luna fue a uno de los ensayos finales y le gustó el numerito, pero me dio un consejo:

—Como crítico tú has pellizcado muchos egos. Tu melodrama está bien y la escenografía de Ballina mejor*, pero tú no eres ni autor ni director, te van a destazar tus enemigos. Te aconsejo que pongas como autor un seudónimo extranjero y déjate como director, al fin que ahora hasta los actores dirigen.

Como estábamos de copas y de rumba, en casa de Mercedes, y ella dirigía el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, se armó el complot y para la noche del estreno se imprimieron unos programas especiales para la prensa y los críticos invitados, que tenían como autor de la obra a Mircea Papescu. Fue un éxito. Como no había internet nadie pudo checar la trayectoria de Papescu, y Olga Harmony habló en su columna de que la negra melancolía del texto solo podía ser rumana. Nunca me lo perdonó. Digo, cuando supo la verdad.

Esa es la anécdota, el hecho fue que Alejandro aceptó hacer la escenografía de mi adaptación “charra” de El Avaro, de Molière, para inaugurar en 2001 el Teatro Escolar del Estado de Hidalgo. Todo bien hasta la hora de los honorarios. Como era una aportación federal el CECA de Hidalgo, comandado por Lourdes Parga —la mejor administradora cultural que ha tenido la entidad—, había un tabulador para cada actividad artística y la del escenógrafo no contemplaba la trayectoria del maestro Luna. Pero Lourdes la sabía porque el arquitecto fue el asesor principal de la construcción y de remodelación del Teatro San Francisco y el Romo de Vivar, respectivamente, en la ciudad de Pachuca, así que se esmeró para alcanzar la tarifa de maese Luna que era ridículamente modesta en comparación con sus pares europeos, pero alta para la nopalera.

Con Luna llegaron las hermanas María y Tolita Figueroa para hacer los vestuarios y ese fue el primer privilegio del montaje porque son un prodigio de maestría, talento, destreza, humor y surrealismo. Aunque la expectativa estaba en la escenografía. Y llegó el día. Con los años, quienes estuvimos presencialmente ahí me han relatado diversas versiones del acontecimiento. La mía ocurre en un café nada glamoroso de la ciudad de Pachuca, en cuya mesa despliega el maestro Luna el pliego de papel cebolla en el que está su bosquejo del espacio para la versión charra de una obra presentada por primera vez en 1668.

Juro que todos tenemos la sonrisa en la boca, esperando la genialidad que nos permita decir: ¡Guauuu! Pero no. El enorme lienzo está prácticamente vacío, casi en blanco, aunque en un extremo hay un soberbio maguey que en esos instantes nos pareció una burla o al menos una ironía del maestro. Nada. Tenía la razón. Ese maguey fue la síntesis no sólo de la obra de Molière trasladada a una hacienda mexicana de los años treinta, sino del destino de esa planta divina que hizo del pulque la embriaguez del pueblo bueno y amasó la riqueza de la aristocracia pulquera del siglo XIX.

La experiencia personal de estar con Luna en el escenario y en el mundo real es una de las conmociones de mi vida precisamente porque Luna detestaba ese tipo de emociones, de sentimentalismos. Mi primer trato con él fue irónico. Como imberbe reportero, le pregunté:

—Maestro, ¿cómo hace usted prodigios con la luz?

—Bueno, primero la prendo.

Tras la muerte de Fiona Alexander** en una carretera mexicana, luego de que platiqué con ella sobre su amor por él, le dije a Alejando:

—Fiona te amaba.

—Pero ya está muerta —me respondió.

Acaso el mejor, más exacto, breve y amoroso comentario sobre la vida y la obra de Alejandro Luna la hizo su hermano diabólico, Ludwik Margules, a propósito del accidente que Luna tuvo en Miscast, la extraña e intelectual comedia de Salvador Elizondo que se estrenó en un Festival Internacional Cervantino. Recuerdo que cuando se levantó para el aplauso general del estreno, Elizondo pasó junto a mí (ocupaba una butaca de pasillo) y me dijo entre dientes:

—Esta mierda olió bien o mal…

Margules no escuchó este susurró, pero cuando se enteró del accidente que tuvo Luna en la segunda o tercera función, gritó:

—¡Alejandro se calló de su propia escenografía! ¡De su propia escenografía!

—Qué más. ![]()

*La enfermedad del amor fue la primera escenografía profesional de Jorge Ballina, uno de los más capaces y encumbrados alumnos de Luna.

**Fiona es la madre del actor Diego Luna. Los noticieros electrónicos de la farándula dieron la noticia de la muerte de Alejandro destacando, fundamentalmente, que era el padre de Diego. Alejandro lo supo sus últimos años y lo disfrutaba.

Una gran crónica, como todas las del maestro De Ita