Noviembre, 2025

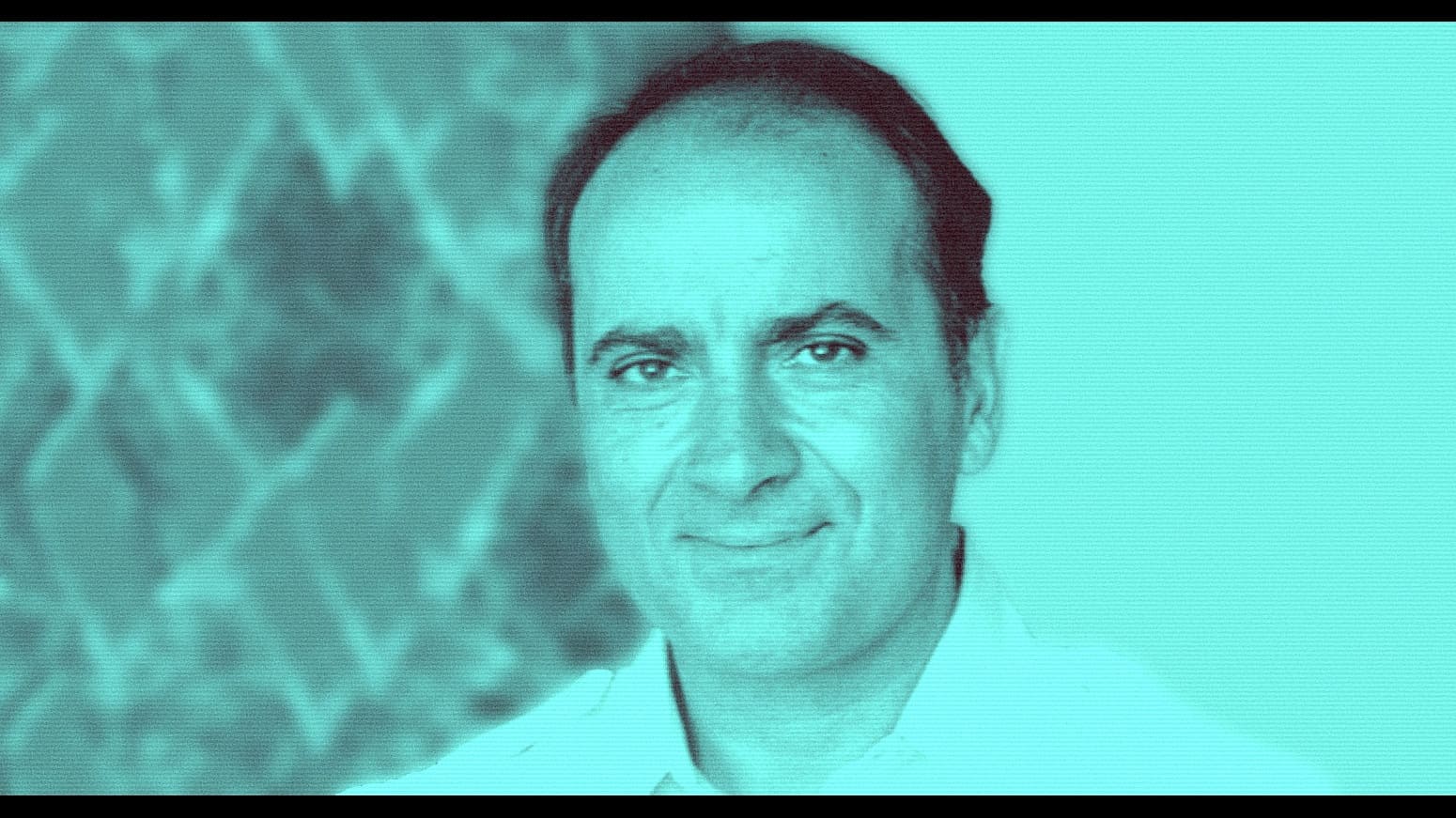

Nació en 1932 en General Villegas, provincia de Buenos Aires, y falleció en Cuernavaca, México, en 1990. Aunque inicialmente quiso dedicarse al cine, el argentino Manuel Puig acabó escribiendo novelas y fue un gran renovador de las formas y los géneros literarios. Dos motivos nos llevan a recuperar su figura y su obra: en este 2025 se cumplen tres décadas y media de su partida, y, además, una nueva adaptación cinematográfica (y musical) de su novela El beso de la mujer araña ya ha sido estrenada en Estados Unidos y en algunos países de Hispanoamérica. Como escribe Laura Martínez en el siguiente texto: una novela como esta, que quiebra esquemas, desafía discursos intransigentes y nos sacude el alma tan suave como dolorosamente, ¿cómo podría dejar de ser revisitada?

La genialidad de Manuel Puig

Juan Manuel Puig Delledonne (General Villegas, Argentina, 28 de diciembre de 1932-Cuernavaca, México, 22 de julio de 1990), autor de ocho novelas y cuatro obras teatrales, fue un escritor argentino de relevancia mundial conocido principalmente por sus novelas Boquitas pintadas, El beso de la mujer araña y Pubis angelical.

Su infancia transcurrió en su pueblo natal, un lugar “prácticamente de wéstern con vigencia total del machismo”. Siendo un niño sensible muy contrario a las actitudes y ademanes masculinos propios de la época, Coco, como le llamaba cariñosamente su familia, disfrutaba de la ficción cinematográfica. Las películas le ofrecían mundos alternativos a una realidad que le oprimía, especialmente las de corte antiguo o los musicales.

Siempre acompañado de su madre, de quien algunos malintencionados acusaban de haberle copiado las formas y el carácter afeminado, acudía con mucha frecuencia al cine: “Aquel pueblo perdido en La Pampa, castigado por el aire seco, sólo contaba con una vía de escape: aquel cinematógrafo que cambiaba, además, de programación todos los días”.

Cursó la secundaria en Buenos Aires, donde descubrió que la agresividad de la que trataba de huir en su pequeña localidad llegaba mucho más lejos de General Villegas. Posteriormente, decidió estudiar cinematografía. Para ello se trasladó a Italia gracias a una beca otorgada por el instituto Dante Alighieri, aunque no finalizó la formación y terminó realizándose como escritor. Con el tiempo, llegó a vivir en Roma, París, Londres, Estocolmo, Nueva York, Río de Janeiro y Cuernavaca, donde fallecería.

En lo personal, desde la pubertad se asumió como homosexual. A pesar de que abogaba por desprenderse de cualquier peso moral en cuanto a las relaciones sexuales y personales, pues no admitía que la identidad de una persona pasara por la sexualidad, fue miembro fundador, en 1971, del Frente de Liberación Homosexual en Argentina junto al sociólogo e historiador Juan José Sebreli, el escritor y abogado Blas Matamoro y el poeta Néstor Perlongher.

Manuel Puig y su vida literaria

Puig se había dado cuenta en el centro experimental de cine de Roma de que cuando intentaba escribir guiones cinematográficos sólo producía copias de grandes películas. Además, el lenguaje que utilizaba era demasiado literario, así que dio el salto a la ficción narrativa y aquello que debía ser un guión terminó convirtiéndose en su primera novela: La traición de Rita Hayworth (1968).

Ya instalado en Nueva York, vería la luz Boquitas pintadas (1969), la cual le valdría la aprobación del público y le consagraría como escritor, aunque sería censurada en Argentina por ser percibida como una intromisión en la vida de algunos villeguenses. Cinco años más tarde le seguiría The Buenos Aires affair, su obra más criticada y prohibida, hasta el punto de recibir amenazas de muerte: “En enero del 74 el libro fue secuestrado, y de ahí en adelante todo fue empeorando. Ya después de la muerte de Perón la cacería de brujas se desató”.

El autor se quedó en México, donde conservaba el primer borrador de El beso de la mujer araña (1976). En esas páginas vertería una crítica feroz a la izquierda política y a la represión sexual. Esta novela también estaría prohibida en su país durante la dictadura militar (1976-1983), pero sería publicada en España. Gracias a esta obra, quizá la más conocida y rompedora de sus historias, porque abordaba temas muy pocas veces tratados abiertamente como la homosexualidad, se convirtió también en dramaturgo. La novela fue llevada a la gran pantalla en 1985.

En el año 1979 se publicaría Pubis angelical (también trasladada al cine). Tres años después, en 1982, Puig fue candidato al Premio Nobel de Literatura, pero finalmente se le concedió a Gabriel García Márquez. En 1980 apareció Maldición eterna a quien lea estas páginas y, dos años más adelante, Sangre de amor correspondido. En 1986, una vez publicadas las obras teatrales El beso de la mujer araña (1981), Bajo un manto de estrellas (1983), La cara del villano (1985) y Recuerdos de Tijuana (1985), terminó de escribir su última novela, Cae la noche tropical (1989).

La originalidad de un escritor rompedor

Manuel Puig no sólo fue un gran renovador de las formas y géneros literarios, sino que demostró la viabilidad del material oral como construcción poética. Además, empleó en sus novelas recursos hasta la fecha inexplorados, como es el caso de las notas a pie de página en El beso de la mujer araña.

De igual modo, destacan como rasgos fundamentales de su literatura el uso del monólogo interior, la superposición de voces dentro de una misma narración y la aparición de los boleros, las epístolas, las películas y, en general, los estilos musicales, visuales y literarios populares.

Muchas de las entrevistas realizadas al escritor giraban en torno a la composición de sus novelas por ser rupturistas tanto en forma como en argumento. Tal como él explicaba en una entrevista publicada en 1981 en Madrid, todas tienen una génesis común que se interrelaciona con factores personales: “Mis novelas siempre empiezan con un conflicto personal no resuelto que necesito sacar al exterior. De pronto se cruza una anécdota, o un personaje concreto, y la novela encarna su propia problemática a partir de eso. […] Yo, a través de un personaje, me siento con más energías para resolver mi propio conflicto”.

El teatro de Manuel Puig responde a las mismas preocupaciones temáticas y estéticas de sus novelas: la desaparición del narrador para ceder protagonismo a la voz de unos personajes que rompen con los cánones, la reducción del espacio, la combinación de temporalidades, la inclusión de elementos de la cultura popular y una estructura basada en los binomios vida/sueños, realidad/ficción.

No cabe duda de que, si bien Manuel Puig es conocido por sus novelas, la genialidad literaria del autor transcendió los límites del formato narrativo.

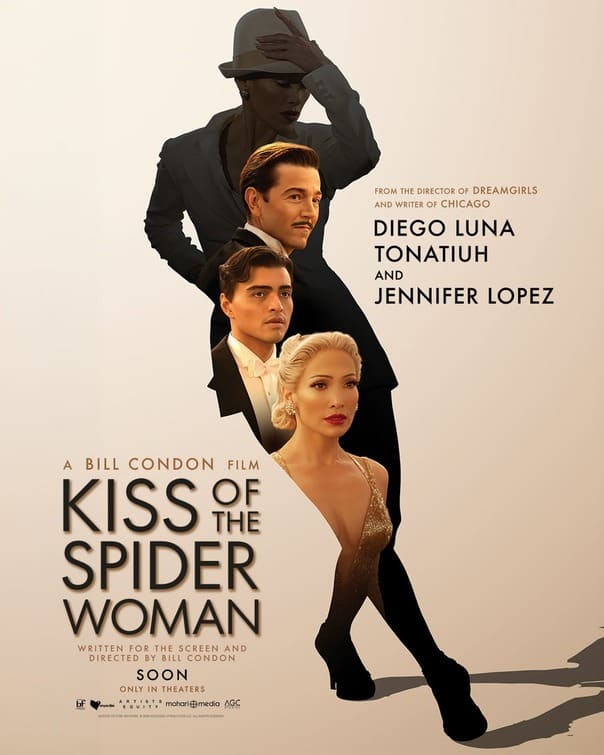

El beso de la mujer araña: llega una nueva adaptación cinematográfica

Se ha estrenado ya en Estados Unidos y en algunos países de Hispanoamérica la nueva adaptación cinematográfica de la cuarta novela del escritor argentino Manuel Puig: El beso de la mujer araña (1976). Traducida a más de veinte idiomas, ha suscitado múltiples interpretaciones y revisiones artísticas.

Tan solo tres años después de su publicación, el director teatral italiano Marco Mattolini la llevó a los escenarios de su país y al año siguiente se representó la versión española, adaptada por el propio Puig y dirigida por José Luis García Sánchez. Pero fue sobre todo la repercusión de la propuesta de Mattolini —fervorosamente aplaudida por parte de críticos y espectadores— la que despertó en cine el interés por esta novela.

La primera (y, hasta hace unos meses, única) película inspirada en El beso de la mujer araña, dirigida por Héctor Babenco, llegó a las salas de cine en 1985, nueve años más tarde de la aparición del formato narrativo original. A estas relecturas les sucedió un musical (en el que se inspira el último filme), estrenado en 1992 en el West End de Londres y en 1993 en Broadway, así como otras versiones independientes.

Rompedora en forma y fondo

Esta afluencia de aproximaciones a la novela tiene su origen en el hecho de que en el momento de su publicación fue considerada revolucionaria. Y es que ya su confección formal es rompedora.

El beso de la mujer araña fue concebida casi en su totalidad mediante el empleo de diálogos directos entre los protagonistas de la obra: Luis Alberto Molina (un homosexual de 36 años condenado por corrupción de menores) y Valentín Arregui (un preso político de 26 años que cumple condena por su pertenencia a un grupo marxista). Ambos personajes conversan para matar el tiempo en la celda que comparten en una penitenciaría de Buenos Aires en el año 1975.

La década de 1970 en Argentina estuvo marcada por cambios políticos intensos, pues a mediados de la misma se instauró en el país la dictadura militar. Que los protagonistas fueran un homosexual y un marxista convencido no podía menos que despertar, como ya había ocurrido con la anterior novela de Puig —The Buenos Aires Affair—, la ira de los censores. Fueron especialmente sancionadas las afirmaciones de Molina, quien no sólo abrazaba su exacerbada sensibilidad y su atracción por otros hombres, sino que no escondía su identidad femenina.

En apoyo al personaje, Puig incluyó nueve notas a pie de página, como si la novela se tratara en algunos puntos de un ensayo. Dichas notas, que pueden ser leídas u obviadas sin que ello afecte a la acción, son paráfrasis de discursos psicológicos reales que elucubran sobre el posible origen de la homosexualidad. La localización de estos datos no fue inocente, tal como declaró el autor en varias entrevistas:

“ese material científico pensaba filtrarlo en el texto de ficción, pero vi que era imposible. Luego pensé que toda esa información nos había sido violentamente escamoteada […]. Así que introduje todo ese material tal como nos había sido escamoteado, violentamente”.

En la última nota, y tras la máscara de la ficticia doctora A. Taube, se esconde la voz de Manuel Puig. Este perseguía, según varios investigadores de la obra, bien educar a un lector ignorante en cuanto a la homosexualidad, bien deslegitimar a aquellos que, como en el caso de ciertos sectores políticos argentinos de la época, expresaban opiniones negativas preconcebidas sobre la misma. Gracias a esas notas, pero especialmente a la última, el lector puede llegar a conocer también el punto de vista del autor.

Es precisamente la ignorancia la que posibilita la aparición de la primera nota, justo después de que Valentín le confiese a su compañero de celda: “Yo de gente de tus inclinaciones sé muy poco”. El diálogo a tres entre Valentín, Molina y las notas desaparece cuando se produce un acercamiento real entre los dos personajes. A partir de entonces, ya no son necesarias.

La magia del séptimo arte

Para que los protagonistas pudieran entablar una relación sincera, Puig necesitaba un canal que los uniera, pues eran demasiado distintos entre sí. Este canal no fue otro que el cine.

A las ocho de la tarde se apagan las luces de la penitenciaría y se hace la oscuridad. El gran amante del cine que es Molina comienza, como todos los días, a contarle una película a Valentín. Son estas narraciones las que hacen que emerjan los temas más trascendentes de la obra. Molina habla de su madre, quien le ama sin condiciones a pesar de ser un “amoral”, según reza su informe policial; y del mesero de quien está enamorado, así como de su convicción sobre la posición inferior de la mujer respecto al hombre. Valentín exterioriza el sufrimiento que le causa cumplir con el desapego emocional que le exige la lucha política, así como la añoranza de una mujer que no es su novia y que, además, es de clase alta. También aborda temas como la represión sexual, las torturas policiales y las misiones que ha llevado a cabo con su grupo marxista. Pero, sobre todo, cuestiona a Molina, a quien trata de inculcar que ni mujeres ni hombres homosexuales deben “dejarse basurear”.

Y ambos discuten sobre temas tan controvertidos como la política (Molina opina, por ejemplo, que “todos los políticos son iguales”, mientras que Valentín afirma que “los maquis fueron verdaderos héroes”), la religión (Valentín la niega, pero termina deseando que exista Dios), el sexo (heterosexual y homosexual), etc. Las películas, por tanto, trascienden la celda y les empujan a evolucionar juntos. En palabras del preso político: “Sí, fuera de la celda están nuestros opresores, pero adentro no. Aquí nadie oprime a nadie”.

Este espacio, que es símbolo de falta de libertad, se proyecta sobre los personajes: no sólo están presos físicamente, sino que también lo estaban internamente. En este rincón de una inhumana penitenciaría de la que no pueden salir se sienten, por primera vez, realmente libres. Los veintidós días que han compartido les han otorgado, a cada uno de manera distinta, un sentimiento cercano a la felicidad. La violencia real y simbólica que castigaba a Valentín y Molina (y, por extensión, a la sociedad) por no ceñirse a un orden establecido, que les constreñía dentro y fuera de los muros de la cárcel, no puede derrocar la dignidad que Manuel Puig les confiere. Al final, ganan ellos.

Una novela como esta, que quiebra esquemas, desafía discursos intransigentes y nos sacude el alma tan suave como dolorosamente, ¿cómo podría dejar de ser revisitada? ![]()