Octubre, 2025

A propósito del Día de Muertos, hemos preparado este breve dossier. Morir no es igual en todas partes, nos dice Belén Jiménez Alonso. A través de rituales, memorias y resistencias, distintas culturas transforman la ausencia en vínculo, justicia y continuidad de la vida. En ese sentido, el mexicano tiene una muy particular relación con la muerte, explica por su parte Fabián Acosta Rico. Más allá de la manida referencia al sincretismo, el Día de Muertos es la forma en que el mexicano recicla su pasado cultural, se ríe de la muerte, agita su bandera y coloniza las pantallas. Por ese mismo rumbo apunta Mayra Antonieta Sandoval Quintero: el Día de Muertos es una tradición que ha atravesado décadas de transformación. Hoy, señala, es mezcla de altar y filtro digital, de catrina y lente pop, de mercado y memoria: el Día de Muertos es la expresión de una identidad mexicana que dialoga con un mundo viral sin perder su raíz.

Morir no es igual en todas partes: cómo las culturas viven el duelo y reescriben el sentido de la pérdida

Belén Jiménez Alonso

La pérdida no sólo hiere: desordena el mundo. Después de una muerte, no desaparece sólo una persona, sino el entramado de gestos y significados que sostenían la vida. El duelo es ese proceso que intenta recomponer el sentido.

Desde hace décadas, la psicología cultural ha mostrado que el duelo no es “superar”, sino reconstruir. En lugar de cerrar el vínculo, muchas culturas buscan seguir conversando con los muertos, mantenerlos presentes en los relatos y los objetos. Las mediaciones culturales —una tumba, una foto, un canto, un perfil digital— son los puentes que permiten seguir en relación con lo ausente, rehaciendo la historia desde la fractura.

Las muchas formas de acompañar a los muertos

El mundo está lleno de lenguajes para el duelo. En Madagascar, las familias celebran el famadihana o “vuelta de los huesos”, un reencuentro festivo en el que se desenvuelven los cuerpos de los ancestros, se les cambia la mortaja y se baila con ellos.

En Japón, muchas familias conservan en casa un butsudan, un pequeño altar budista con las tablillas de los antepasados —los llamados ihai se colocan en el altar con el nombre y la fecha de la muerte del difunto. Allí se ofrecen flores o incienso como forma de mantener viva su presencia.

En Ghana, los funerales pueden durar días y reunir a cientos de personas; los ataúdes se tallan con formas simbólicas —un pez, una herramienta— que representan la historia o el oficio de quien ha muerto.

En los Andes, entre comunidades quechuas y aymaras, la muerte se entiende como regreso al territorio. Los cuerpos se confían a la tierra o al agua que los vio nacer, porque el vínculo entre persona y paisaje se transforma. Las cosmologías, silenciadas por la colonización, recuerdan que morir también puede ser volver a la trama que nos sostiene.

Y, en México, el Día de Muertos celebra el regreso simbólico de los difuntos al mundo de los vivos. En casas y cementerios se levantan altares con flores, pan, velas y objetos personales, mientras las familias se reúnen entre música, comida y calaveras literarias que, con humor, conversan con la muerte.

Estas prácticas muestran algo esencial: no existe una sola manera de llorar. Cada cultura ha inventado herramientas para transformar la ausencia en relación y la memoria en cuidado.

Europa y la pérdida del lenguaje del duelo

En gran parte de Europa, el duelo se ha vuelto más íntimo y menos visible. La muerte suele tener lugar en instituciones, lejos de los espacios domésticos, y muchos de los rituales que antes acompañaban la pérdida se han ido diluyendo.

La discreción ha sustituido en gran medida a las formas colectivas de despedida. Por ejemplo, en España —como en otros países europeos— aún cuesta hablar del duelo y la muerte sin incomodidad. Iniciativas como el Festival Vida al Final de la Vida invitan a la ciudadanía a participar en actividades artísticas y conversaciones abiertas sobre ello.

Pensar el duelo desde una mirada decolonial implica también reconocer que no todas las muertes pesan lo mismo, ni todas las culturas han tenido el mismo derecho a elaborarlas.

Las historias coloniales de desplazamiento, racismo o violencia estructural han generado duelos sin reconocimiento: migraciones forzadas, desaparecidos, pueblos enteros privados de sus ritos.

La modernidad colonial no sólo administró cuerpos, sino también muertes: decidió cuáles eran dignas de luto y cuáles podían ser olvidadas. Frente a ello, muchas comunidades han hecho del duelo una forma de resistencia.

Las madres de los desaparecidos que marchan con las fotos de sus hijos o los altares improvisados en las fronteras encarnan una práctica afectiva que no busca cerrar la herida, sino sostenerla en común para reconocer la violencia que la produjo y recuperar la capacidad de cuidar más allá del marco colonial.

Mediaciones nuevas, memorias viejas

En el siglo XXI, el duelo también se ha desplazado a los espacios digitales. Las redes sociales albergan memoriales, perfiles donde los vivos siguen escribiendo a los muertos, y los llamados deathbots —programas que reproducen la voz o los mensajes de una persona fallecida— prolongan esas conversaciones más allá de la vida.

Las pantallas, los rituales, los cuerpos, los paisajes… todos median la continuidad entre vida y muerte. En esa diversidad de mediaciones —ancestrales o tecnológicas— se manifiesta la misma necesidad: seguir hablando con lo ausente, aunque el idioma cambie.

Mirar el duelo desde la diferencia cultural y desde la herida colonial no significa idealizar otras prácticas, sino recordar que llorar también es un acto de conocimiento y de justicia.

Cada cultura encarna una forma de relación con el tiempo y con la memoria, y todas reconocen que el dolor, cuando se comparte, reconstruye comunidad.

En un mundo que acelera el olvido, el duelo puede ser una forma de resistencia: una práctica que devuelve lentitud, vínculo y sentido. Morir no es igual en todas partes. Tampoco lo es recordar.

En los modos en que cada sociedad acompaña la pérdida se revela su idea de vida, de justicia y de mundo. El duelo, lejos de ser una enfermedad del alma, es una mediación entre la memoria y el porvenir, entre la ausencia y la continuidad de la vida. ![]()

[Belén Jiménez Alonso: profesora e investigadora en psicología;

especialista en duelo, Universitat Oberta de Catalunya./ Fuente:

The Conversation. Licencia Creative Commons — CC BY-ND 4.0]

▪️◾▪️

Apropiación cultural, ironía y nacionalismo: tres claves para entender el Día de Muertos en México

Fabián Acosta Rico

El mexicano tiene una muy particular relación con la muerte. Una de sus santas apócrifas más venerada es la llamada “niña blanca”, “la huesuda”, “la Santa Muerte”, patrona de los sicarios, amparo de menesterosos, meretrices y comerciantes informales.

Esta devoción por la muerte le viene a los mexicanos por partida doble, desde su raíz prehispánica y española.

Imaginarios apócrifos

La película Apocalypto (Mel Gibson, 2006) recrea una escena que muestra al tlamatinime o sacerdote en lo alto de la pirámide, de cara al templo que corona el teocalli. Con el cuchillo de pedernal en mano, este abre el pecho y saca el corazón del inmolado.

Sangre en sacrificio para el dios solar Huitzilopochtli. La cabeza cercenada del inerte cuerpo queda engarzada en el ábaco de cráneos o tzompantli. Un error de partida consiste en creer que este monumento tétrico y mortuorio era una prefiguración histórica y cultural del altar de muertos contemporáneo.

Pasión por la muerte

Predispuesto por su herencia indígena religiosa, el mexicano de cultura mestiza abrazó e hizo suyo el escatológico culto a la muerte de su ancestro español. El Siglo de Oro de España, con el auge del Barroco sustentado en el pensamiento católico, entendió a la muerte como un destino anhelado.

Hija de esa época, la mística española Santa Teresa de Jesús o de Ávila exclama: “Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero”. Esa alta vida esperada tiene dos caminos, la gloria o la salvación.

Presentes estaban en la cultura española renacentista las festividades del primero de noviembre, Día de Todos los Santos, y el dos, Día de los Fieles Difuntos. Estas conmemoraciones eran más de recogimiento y oración. Invitaban a las suplicas devotas a Dios por la salvación de las almas de los difuntos. O de ser cierta la presunción de faltas veniales, por su excarcelación del purgatorio. No tenían el espíritu festivo que se les daría en México.

Apropiación y reinvención

Más que un sincretismo como empalme de tradiciones, el mexicano retomó estas celebraciones y las reinventó empleando elementos culturales vernáculos. Tómese en cuenta que los altares de muertos ya se montaban en la Europa medieval. Fue el ingenio mexicano quien los revistió con elementos simbólicos y rituales de las culturas mesoamericanas y de la fe católica.

Además en esta alquimia de revestimientos culturales, a la festividad del Día de Muertos, el mexicano le dio también un irónico sentido de mofa y sorna. ¿Es correcto decir que el mexicano se ríe de la muerte? ¿Por qué lo hace? La respuesta la da el poeta y ensayista Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad.

Paz explica las versiones trascendentes de la muerte, antes y después de la conquista. Para el indígena, morir por su dios era un gesto de reciprocidad. Su divinidad ya se había sacrificado por él como un Quetzalcóatl inmolándose en el Mictlan para revivir a la humanidad. En tiempos de la colonia, el fiel católico entendió la muerte como el acto misericordioso del redentor, del Cristo crucificado, que daba su vida por la salvación de las almas. Morir tenía sentido y era esperanzador, se le entendía como el trance necesario para alcanzar la vida eterna.

Revolución: la muerte se vuelve irreverente

Devino la revolución y su descreimiento. Uniéndose a la “bola” (concepto nacido en el siglo XIX de la pluma del escritor Emilio Rabasa para caracterizar los levantamientos populares desorganizados), el campesino marginado buscaba resarcirse de las injusticias y de la explotación que padeció por cuenta del hacendado, del terrateniente. Matar y morir, dice Paz, sin ningún sentido o propósito trascendente.

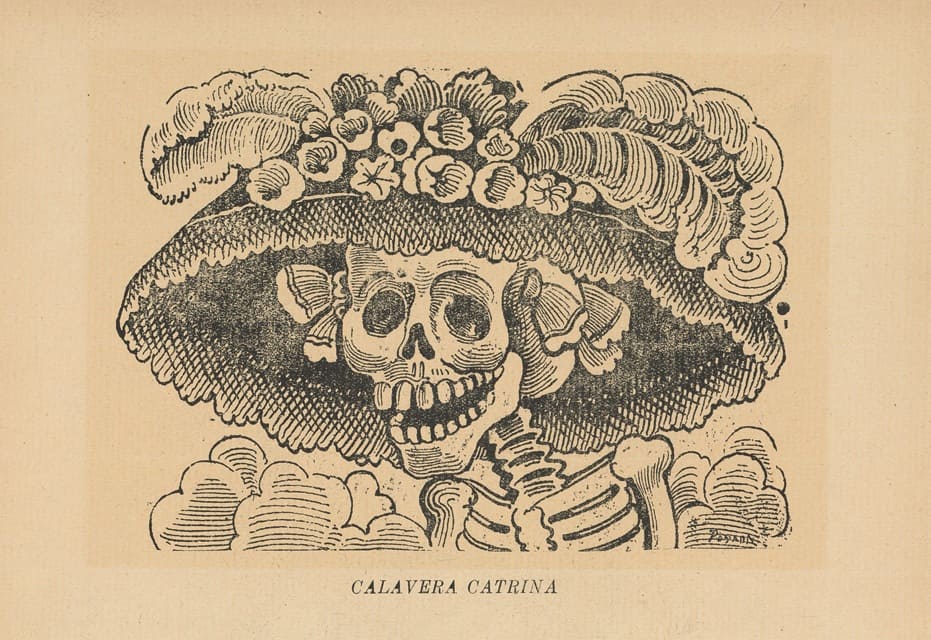

La muerte, por insoportable y absurda, obligó al mexicano a ironizarla para sobrellevarla. En esta terapéutica hilaridad, aparece la huesuda de los grabados de José Guadalupe Posada, padre de la catrina.

El imaginario de Posada lo retoman Diego Rivera y José Clemente Orozco, en su consigna para crear toda una nueva identidad mexicana, que se enfrenta y rompe con el pasado colonial y con el eurocentrismo porfirista.

En esta forja de la nueva identidad cultural mexicana, interviene el general Lázaro Cárdenas del Río. Durante su sexenio (1934-1940), este presidente mexicano dio impulso y auge a la festividad del Día de Muertos y a los altares alusivos a ella. Estas tradiciones, de corte local, alcanzaron una dimensión nacional, difundidas, con encomienda presidencial, por la Secretaría de Educación Pública.

Secularización

Entendido de primera intención como un instrumento nigromántico para atraer el ánima del difunto y brindarle hospitalidad, el altar de muertos se secularizó. Montado en las escuelas y edificios públicos, sirvió a partir de mediados del siglo XX a un propósito más cívico: honrar la memoria de algún ilustre prócer, notable o persona famosa.

Frente al gusto culposo de Halloween, orgullo mexicano

El mexicano sufre la ambigüedad de esa querencia resuelta como gusto culposo por la cultura estadounidense, a la vez que su conciencia nacionalista le exige reprobarla. No quiere dejarse colonizar por segunda vez y, mucho menos, voluntariamente en esta ocasión. Por eso reprueba el Halloween y lo contrapone con su Día de Muertos. Rechaza encarnar a brujas, vampiros y momias. Vanidosa, la joven se disfraza de catrina y el muchacho galante de catrín, presumiendo su orgullo mexicanista.

Resulta interesante que el colonizado terminó colonizando. La fuerza y la universalidad de la parafernalia del Día de Muertos se volvieron bastante comerciales, según la lógica mercantilista de las grandes transnacionales del entretenimiento.

Colonizados y colonizadores

En el año 2014 se estrena la película El libro de la vida, producida por Guillermo del Toro y dirigida por Jorge R. Gutiérrez. Tres años después, Disney, a través de Pixar presentó en las carteleras del mundo su exitosa película Coco, la cual recrea la tradición del Día de Muertos. El mensaje, no olvidar a nuestros deudos para que sigan existiendo en la otra vida, cautivó a las audiencias globales.

Hoy en día cualquier persona en el mundo reconoce la adscripción mexicana de un luchador con una máscara plateada (El Santo) o de una catrina ataviada con un vestido de novia negro. El Día de Muertos, con sus altares, transpira nacionalismo mexicano.

Pero, ironías del destino, al igual que ha sucedido con la efigie del Che Guevara estampada en playeras, la cultura pop se ha sabido apropiar de estas imágenes y de sus tradiciones. Siguen siendo muy mexicanas y nacionalistas, pero es también un hecho que se han incorporado al imaginario cultural y religioso mundial, por obra de los reyes del entretenimiento. ![]()

[Fabián Acosta Rico: doctor en Antropología Social,

Universidad de Guadalajara. // Fuente: The Conversation.

Licencia Creative Commons — CC BY-ND 4.0]

▪️◾▪️

Cómo sobreviven las catrinas y los altares de muertos en tiempos de Halloween y TikTok

Mayra Antonieta Sandoval Quintero

El Día de Muertos es una tradición que ha atravesado décadas de transformación y representa, actualmente, una de las expresiones culturales más emblemáticas de México. Sin embargo, estos cambios se han visto acelerados en los últimos años debido a la presencia de esta celebración en redes sociales, donde se proyecta como un espectáculo visual.

En TikTok, Instagram y YouTube, los altares y las catrinas son representados con disfraces de Halloween y retos virales. Una mezcla que combina lo sagrado y lo festivo con lo viral.

El espectáculo patrimonial

La inclusión del Día de Muertos en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en 2008 lo ha convertido en un símbolo patrimonial de lo mexicano, que se ha visto impulsado por políticas culturales y turísticas.

El desfile de la Ciudad de México, inspirado en la película de James Bond Spectre (2015), trasladó la celebración del espacio doméstico al espacio público. A ello se suman ferias, festivales y rutas turísticas que promocionan la “experiencia” del Día de Muertos como producto cultural.

En este contexto, las redes sociales amplifican la puesta en escena. En TikTok, los videos muestran los preparativos de ofrendas, los concursos de catrinas o los maquillajes rituales. Este desplazamiento de elementos vernáculos hacia medios digitales refleja cómo la tradición se transforma en espectáculo, pero mantiene la emoción colectiva de recordar a los muertos. Lo que antes era un acto íntimo hoy se convierte en contenido que se comparte, al que se da “me gusta”, pero que aún así afirma la identidad y el sentido de pertenencia.

De la tradición indígena a la cultura pop

El Día de Muertos es el resultado de mezclar prácticas mesoamericanas de culto a los ancestros con las conmemoraciones ibéricas y católicas del Día de Todos los Santos. Ese sincretismo etnoterritorial, como lo define la antropología, dio lugar a una celebración profundamente identitaria.

En la actualidad, sin embargo, se vive otra ola de sincretismo. El encuentro entre la herencia indígena y la cultura pop global se fusionan. En TikTok abundan videos donde las ofrendas tradicionales incorporan calabazas, luces LED o disfraces inspirados en películas como Coco (Pixar/Disney, 2017).

Este fenómeno puede leerse desde la perspectiva de las “culturas híbridas”, que Néstor García Canclini instauró en su obra del mismo título. En línea con este concepto acuñado por el antropólogo de origen argentino, pero afincado en México, este tipo de expresiones culturales no consisten en una simple imitación de lo extranjero, sino en una reapropiación, donde los símbolos globales son reinterpretados. Así, el altar con veladoras y papel picado coexiste con filtros digitales, lo que demuestra que las identidades culturales no desaparecen, sino que se transforman.

Globalización mediática y consumo simbólico

El poder de los medios y del mercado también ha influido en la resignificación actual. Un ejemplo claro es la campaña de la cerveza Victoria, que desde hace años crea cortometrajes, productos y piezas publicitarias inspiradas en mitos prehispánicos del inframundo.

En uno de los videos virales recientes, la marca cervecera mezcla el relato mítico de Mictlán (el inframundo de la mitología mexica y nahua) con la historia moderna de la cerveza, produciendo un discurso que une lo ancestral y lo comercial. Es decir, la identidad con la modernidad.

Estas estrategias incluyen cervezas con sabor a cempasúchil (la flor tradicional del Día de Muertos), narrativas de “orgullo mexicano” y colaboraciones con artistas, como el bailarín Isaac Hernández.

Su implantación a través del marketing y la publicidad revela cómo la identidad cultural se convierte en un lenguaje de marca vivencial. No obstante, también evidencia que las empresas recurren a los símbolos, como el Día de Muertos, no sólo para vender, sino para reconectar emocionalmente al público con su cultura y con el producto desde el terreno del consumo.

De esta manera, la patrimonialización del Día de Muertos, impulsada por el turismo y las redes sociales, funciona como un espejo de la sociedad, donde se expresa tanto el orgullo identitario como la apropiación comercial de lo sagrado.

De los altares blancos al meximalismo identitario y la tropicalización

Otro debate reciente visible en TikTok es el de los llamados “altares blancos” o “altares minimalistas”. Algunos videos muestran cómo las tendencias de diseño contemporáneo, marcadas por el gusto neutro y las estéticas de catálogo, se han trasladado a la tradición del altar. En ellos, las flores de cempasúchil se sustituyen por arreglos blancos, las veladoras de colores por luces frías, y los objetos personales del difunto por elementos decorativos.

Este fenómeno, más allá del gusto estético, plantea una reflexión sobre la identidad. El altar mexicano no responde al principio de “menos es más”, sino a una lógica del meximalismo, donde “más es más”: colores, aromas, texturas y símbolos que cuentan una historia viva. Frente a la homogeneización del diseño global, el altar tradicional actúa como resistencia simbólica, por lo que no se trata de una tendencia decorativa, sino de una forma de reafirmar la historia colectiva y los vínculos afectivos que sostienen la identidad mexicana.

Otros contenidos virales muestran cómo la cultura mexicana se reapropia de su identidad al revivir el Día de Muertos sobre la tradición del Halloween. Las catrinas vuelven a tener protagonismo frente a los zombies o monstruos anglosajones, en un proceso de tropicalización. Una suerte de mezcla festiva, donde lo local se fortalece al dialogar con lo global.

A diferencia de los años ochenta y noventa, cuando Halloween ganaba terreno porque representaba lo moderno y extranjero, hoy el Día de Muertos se vive con orgullo y creatividad.

Sin embargo, vale la pena preguntarse si esta revitalización se sostiene desde lo comunitario o desde el espectáculo. Películas como Coco o Spectre o eventos como el “paseo ciclista de Día de Muertos”, donde se encienden luces y se usan disfraces, pueden ser al mismo tiempo mecanismos de difusión y de superficialización del rito. De esta forma, la frontera entre tradición y el performance se vuelve cada vez más difusa. Y comercial.

Es en esa mezcla de altar y filtro digital, de catrina y lente pop, de mercado y memoria donde se encuentra la expresión contemporánea de una identidad mexicana que dialoga con el mundo sin perder su raíz. Porque, como toda tradición, el Día de Muertos no se conserva: se vive. ![]()