Octubre, 2025

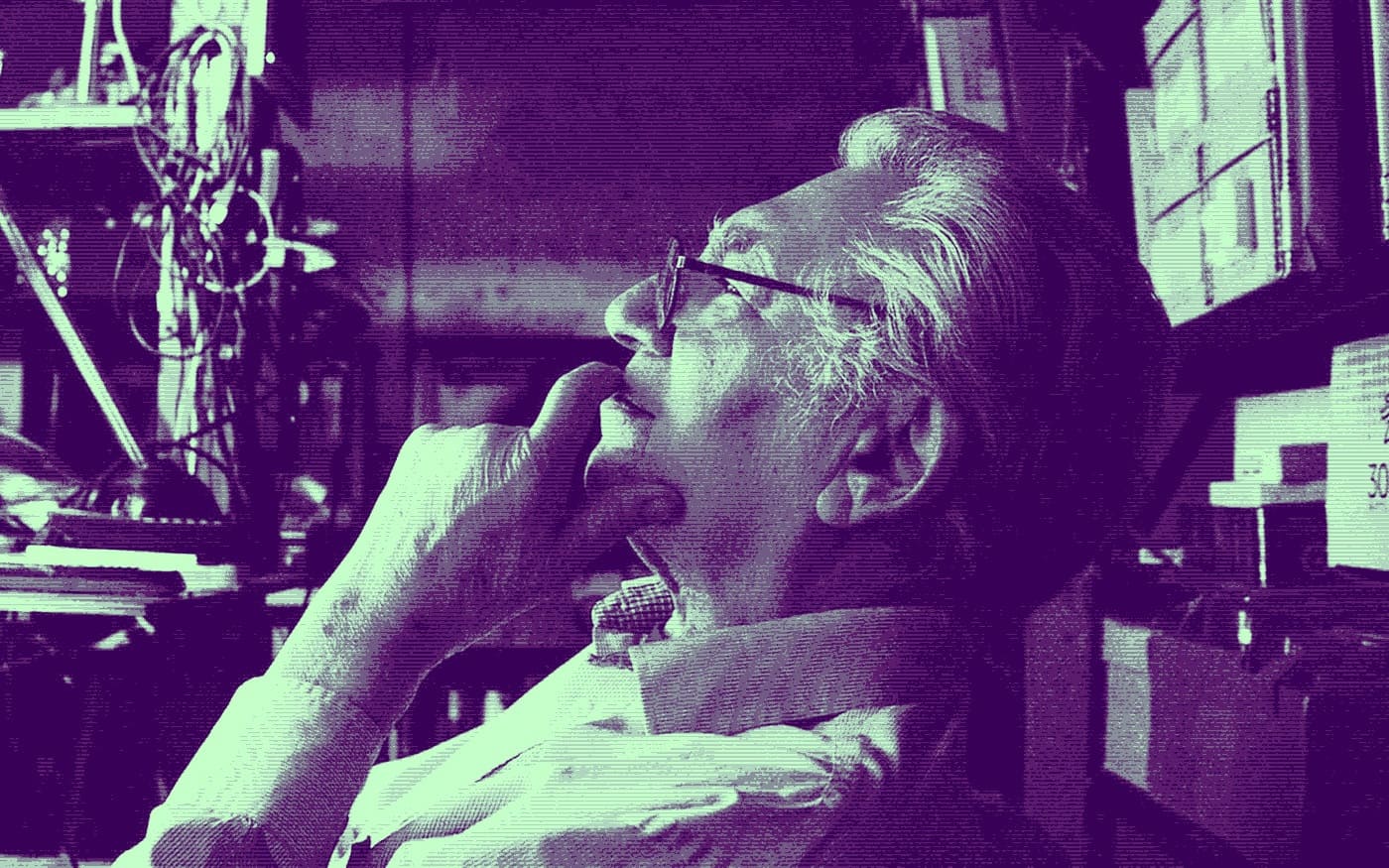

La muerte del cineasta experimental Ken Jacobs el pasado 5 de octubre significa también el fin de uno de los pioneros de los filmes encontrados y transfigurados, resignificados y reinterpretados. Artista formado en la generación del expresionismo abstracto estadounidense, cambió los lienzos por el celuloide y se enfrascó en un realismo no en la forma ni en la estética sino en el discurso, totalmente opuesto a Hollywood y sus fantasías para incluir duros y descarnados discursos políticos en filmes con parpadeos, estroboscópicos, con acercamientos, fundidos a negro, repletos de letreros y con ediciones fragmentadas que constituyen un gran reto para el espectador común. En su memoria, rescatamos esta entrevista ocurrida en 2007 cuando visitó la Ciudad de México para participar de la Gira de Documentales Ambulante.

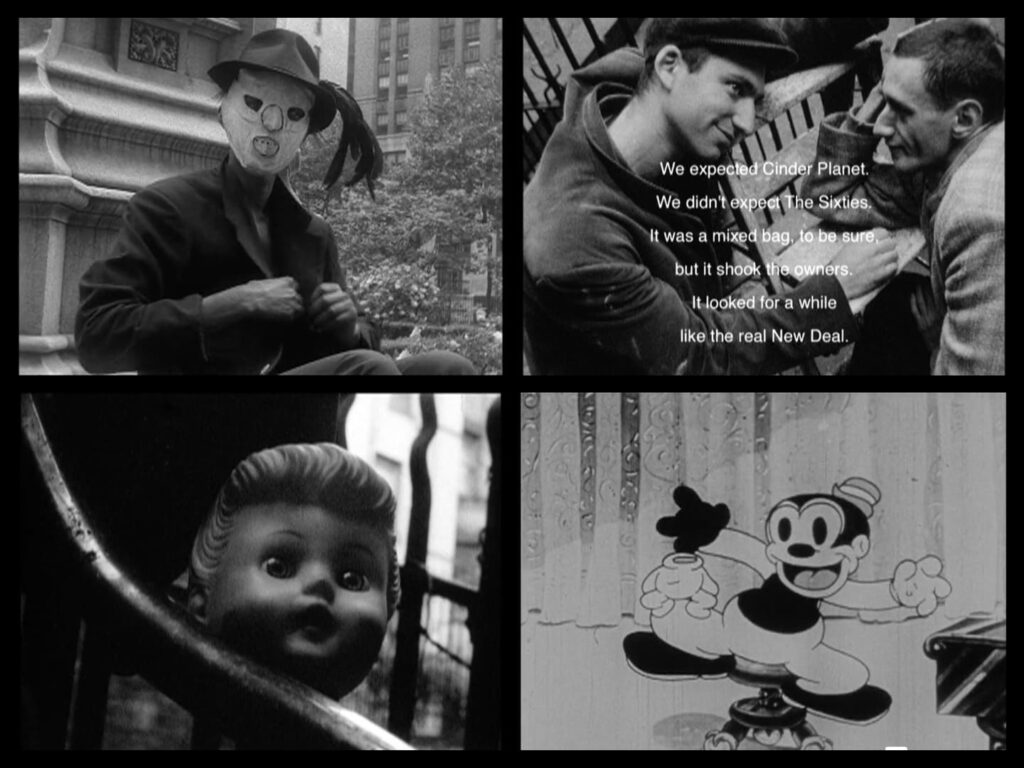

Rodeado de escombros, ladrillos rotos, llantas viejas y varillas dobladas, algunos hombres cubiertos por carteles, papeles, plásticos, antifaces y lonas realizan un happening. En seguida, aparece un hombre que fuma, de sombrero, traje y lentes, reflejado en un espejo; su gorro es, en realidad, un cesto de basura y los anteojos redondos son adornos de fiesta; le rodean fotógrafos y otros testigos que efectúan una obra teatral de calle en Nueva York, en los años cincuenta. Pero la edición se detiene abruptamente, las escenas se funden a negro para dar lugar a textos independientes —a veces incluso por encima de la imagen detenida— que advierten al lector que se trata de: “Una película para gente a la que le gusta leer”.

Mismas letras blancas que, paralelamente y en simultáneo, van relatando otra historia: la del ataque terrorista a las Torres Gemelas y los misterios que le rodean, como, por ejemplo, el que 140 miembros de la familia Bin Laden salieran de Estados Unidos apenas un par de días después del colapso sin ser jamás interrogados. Así, prosigue, mientras los cocineros de falafel son asediados o han de esconderse, aquellos árabes volaron sin problemas. Y se pregunta si los negocios del primer círculo de Bush con los saudís y los Bin Laden les hicieron creer que llegarían a un entendimiento con Osama, al que incluso le prometieron no tenerle represalias por sus ataques al destructor USS Cole o su primer intento por derribar las Torres Gemelas ocupados como estaban en derrocar —y asesinar— a su enemigo común, Saddam Hussein. Pero nada de aquello resulta extraño tras el acuerdo de Reagan con Irán para no liberar a los rehenes estadounidenses hasta que tomara posesión de la presidencia, explica. Tampoco resulta extraño dada la existencia de fiscales como Jack Smith o filántropos como Jerry Simms, insiste.

Y en una posdata advierte que le parece que la inacción de Bush, al enterarse del ataque aéreo en Nueva York por agentes de seguridad, fue provocada por su temor a que no pertenecieran al círculo interno de negocios que mantenía con los saudís y que su parálisis ocurrió por temor a ser expuesto, como se mira en el filme de Michael Moore, Farenheit 9/11 (Estados Unidos, 2004).

Veremos enseguida metraje de tribus africanas con tambores, flechas y palanquines para transportar a los turistas blancos occidentales rumbo a sus campamentos entre la peligrosa selva; algún inventor de una maquinaria con miles de mecanismos operando funcionalmente pero sin utilidad alguna; científicos conductuales experimentando con los instintos maternos de los monos bebés; escenas patrioteras con el himno de las barras y las estrellas pero con una música gutural y no la marcha correspondiente; un corto con el actor y cantante Dick Powell componiendo hasta el agotamiento un himno para acompañar las políticas de Roosevelt en tiempos de la Gran Depresión en 1933, inspirado en sueños por antiguos presidentes de esa nación, así como otros números musicales lo mismo de negros de cara pintada que de rubios entonando himnos a esa América victoriosa e imperial que logró superar la crisis económica absoluta, al grado de soltar la bomba atómica en Japón o con otras que comparan las Cruzadas con los bombardeos nazis y también con la creación del estado de Israel sin importar masacrar musulmanes o judíos.

Se trata de Americanizado hasta la muerte (Star Spangled to Death, Estados Unidos, 2004), un proyecto iniciado en 1956 por el realizador neoyorquino Ken Jacobs (25 de mayo de 1933-5 de octubre de 2025) y en el que invirtió nada menos que medio siglo de trabajo para finalmente entregar 6 horas con 42 minutos de una pieza que contiene lo mismo efectos estroboscópicos que parpadeos (flicker) e incluso luces intermitentes —ninguno de ellos apto para personas que sufren epilepsia—, junto con películas caseras experimentales y, sobre todo, una abundante cantidad de filmes encontrados en todo tipo de circunstancias (found footage), para reutilizarlos y trastocar su sentido para resignificarlos y, en este caso, volverles una ácida, acerba y subversiva lectura crítica de la historia de los Estados Unidos a través de los años de existencia del séptimo arte.

La película, considerada generalmente un documental largo —por sus 402 minutos—, fue ganadora del Mejor Filme o Video Experimental en los Premios de la Asociación de Críticos de Los Ángeles en 2004 y pasó por festivales de Nueva York y Rotterdam, además de ser uno de los filmes internacionales de la tercera Gira de Documentales Ambulante en 2007 en la Ciudad de México.

Resulta que, originalmente, Jacobs se involucró en las artes plásticas y fue discípulo del alemán radicado en Nueva York Hans Hofmann (1880-1966), considerado el principal mentor del expresionismo abstracto que, tras huir del nazismo —que consideraba su obra como “arte degenerado”—, fue el formador de artistas como Jackson Pollock, Mark Rothko o Lee Krasner.

De modo que el acercamiento de Jacobs al medio cinematográfico no ocurrió por una atracción a las superproducciones hollywoodenses y su star system sino para explorar las posibilidades de este medio, que por entonces comenzaba a ofrecer oportunidades masivas ante la aparición de los formatos de cine directo en 16 mm o caseros con el filme de 8 mm. De modo que en los años sesenta fundó junto con su esposa, Flo Jacobs, el Millennium Film Workshop y, más tarde, con Larry Gottheim, el departamento de cine de la Universidad Estatal de New York en Binghamton y bautizó sus métodos como paracine.

Ahora que el material encontrado y su reutilización, resignificación y reapropiación son una moda cada vez más extendida, resulta necesario reconocerle como uno de los primeros cultivadores de esta técnica con cintas como Tom, Tom, the Piper’s Son (Estados Unidos, 1969), que forma parte del National Film Registry desde 2007 y en la que echa mano de un filme de 1905, de ocho minutos de duración, para convertirlo en una obra abstracta y repetitiva por casi casi dos horas con un gran juego en el propio proyector, distorsiones, barridos, cambios de velocidad, búsqueda de texturas mediante acercamientos y bucles con distintos encuadres. En los años noventa fue un cercano colaborador del saxofonista John Zorn, una figura principal del free jazz con video digital y estereoscopía, además de efectos estroboscópicos.

En 2020 decidió que su filme emblemático Americanizado hasta la muerte —que quizá podría traducirse mejor como Estrella-barrado hasta la muerte—, tuviera libre acceso al público en su canal de la plataforma Vimeo (aquí el enlace), ante el segundo triunfo electoral del republicano Donald Trump. Entonces escribió:

“Aunque esta imagen de la historia estadounidense muestra cuán consistente sería la reelección de Trump, mi esperanza es que se produzca una oleada de repulsión que arrastre a todo el partido republicano y que logremos un gobierno del pueblo en lugar de los ricos.

“Durante la represión política posterior a la Segunda Guerra Mundial, las personas críticas y lúdicas perdieron el interés en Hollywood, y el cine underground comenzó con un flujo constante de cortometrajes de 16 mm que se proyectaban principalmente en campus universitarios.

“Como Nueva York era un centro neurálgico del cine comercial con todo tipo de descartes cinematográficos a mano, Star Spangled to Death pudo alimentarse de la mezcla. Creció y creció, y mis propias filmaciones callejeras le dieron forma.

“Para una película que busca liberarnos, es justo que se vea gratis.”

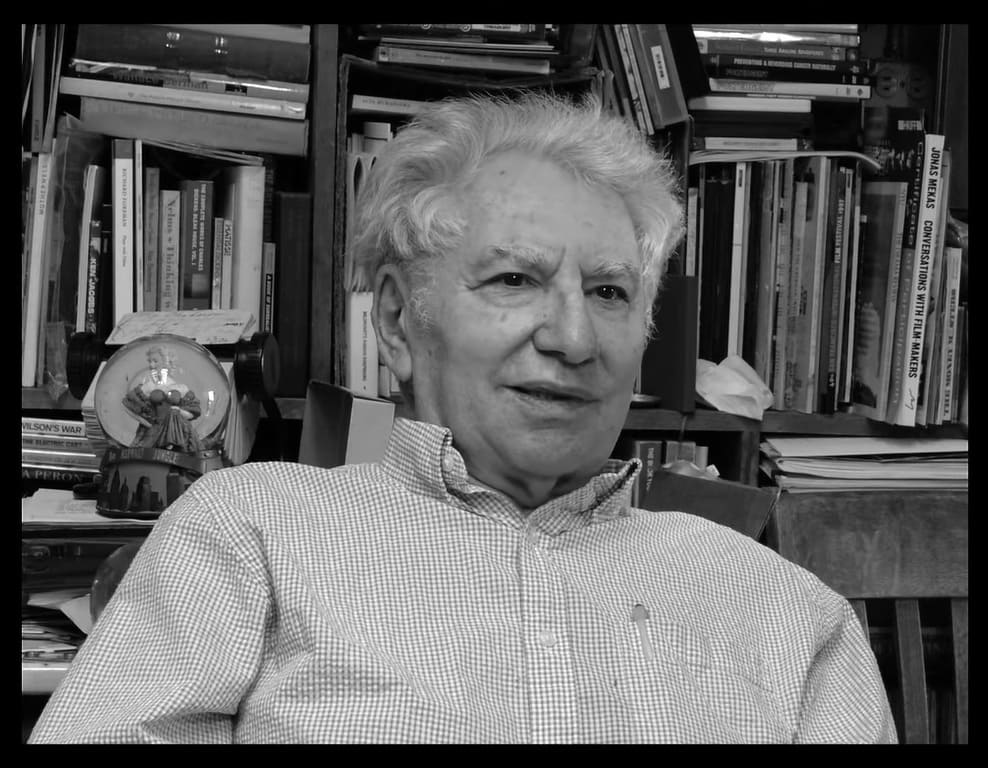

Además de que Star Spangled to Death fue parte de la Gira de Documentales Ambulante en aquel 2007, el cineasta Ken Jacobs fue también uno de sus invitados…

—¿Cuál es la relación entre la pintura de ruptura con su cine experimental?

—Nunca me habían preguntado eso, pero ahí era donde estaba mi mente. Estaba buscando el expresionismo abstracto, ya que comencé en la pintura y mis composiciones eran intentos por recrear las composiciones congestionadas de Max Beckmann, su distorsión del espacio completo. La sola idea de gastar millones de dólares en hacer una película convincente me parecía vulgar y estúpida. Era lo último que quería hacer. Todo lo que fuera útil como una escoba o cualquier otro objeto común, lo ponía a cuadro, porque los elementos se trascendían a sí mismos para crear la composición. Al mismo tiempo había humor en mi cine.

—El cuadro cinematográfico proviene, sin duda alguna, del rectángulo pictórico, de los cuadros clásicos.

—En un rectángulo, para mí las cuatro esquinas en realidad son flechas que apuntan hacia los extremos y que se jalan unas a las otras. El rectángulo no es una cosa estática que corta, sino una forma muy dinámica que contiene movimiento para iniciar una obra. Y es un gran logro conseguir algo tan bueno como el rectángulo limpio original.

—Al inicio de la cinta hay una advertencia al público: “Si usted recorre el cuadrante radiofónico y los canales televisivos y le interesa muy poco de lo que ahí se ofrece, entonces le va a gustar la película”.

—Pero eso es verdad. El filme de hechos, que nos muestra un poco de esa realidad que no encuentra demasiado lugar en las necesidades humanas como sí lo hacen la fantasía y las historias escapistas porque les hacen sentir mejor, les hace olvidar su vida cotidiana. Poca gente necesita saber qué ocurre en el mundo, el resto sólo se entera hasta el momento cuando ocurre una crisis extrema. El documental es triste, está lleno de pena y también de esperanza. Es muy difícil pedir a la gente que está exhausta por el mundo que pongan atención a algo que los deprimirá más. La gente vive de sus ensoñaciones y si les muestras una fotografía de sí mismos no se reconocerán. En Italia, Ladrón de bicicletas (Ladri de bicicletti, Italia, 1948, de Vittorio de Sica) no fue una película muy popular como tampoco Los olvidados (1950, de Luis Buñuel) lo fue en México. Así son las cosas.

—Justo la década en que se dedicó al cine experimental, que nada tiene que ver con la gran industria estadounidense, también marcan la aparición de los pintores y artistas plásticos más afamados en su país.

—Los años sesenta significaron el comienzo del gran mercado del arte estadounidense. Si tú querías estar en la clase y no tenías dinero, simplemente no existías, eras basura, eras un vago. Actualmente, se ha establecido este mercado y puedes vender arte a la gente con dinero, que ni siquiera aprecia las obras, sino que las ve como una inversión. Ahí están las pinturas de Andy Warhol, que son horribles, malísimas, lo que es una opinión mundial y no sólo mía, son malas bromas, pero se vendieron y formaron parte del mecanismo puesto para vender estas cosas. Y eso es el mercado del arte: las ideas más extrañas o los conceptos bastan para capitalizarlas y venderlas como algo que puede comprarse, no por su valor artístico sino capitalizarse como una inversión. ![]()