Septiembre, 2025

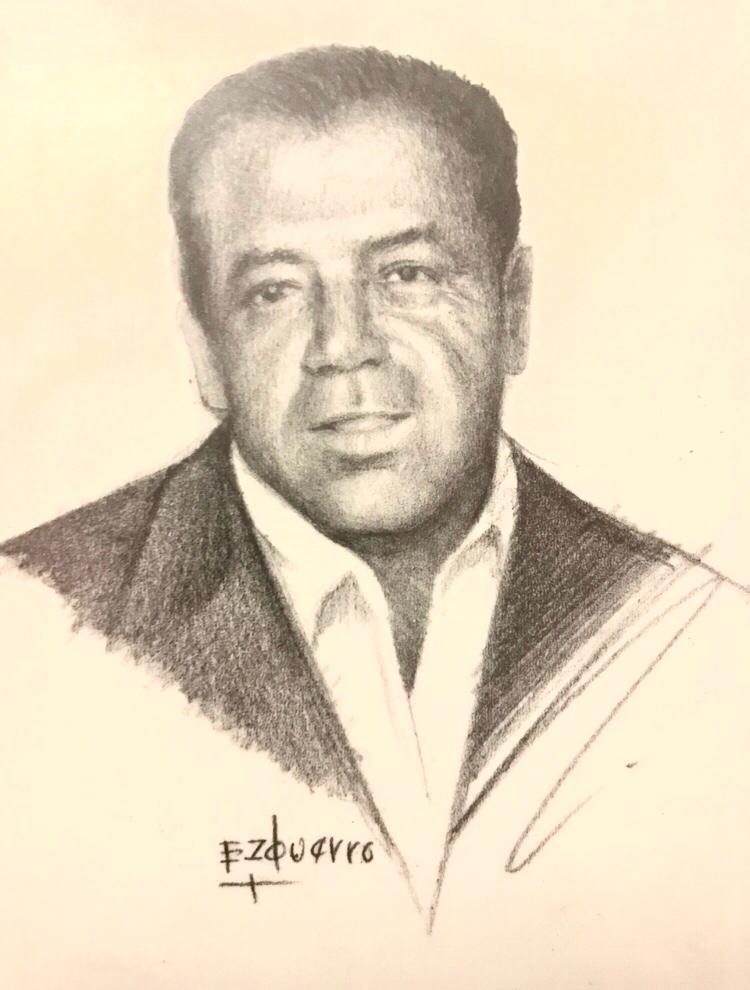

Nació en junio de 1920 y partió de este mundo hace 25 años, en septiembre de 2000. Fue marinero, cosechador, arriero, chiclero, maderero, ruletero, henequenero, chofer, escribiente en una hacienda y trolebusero. Pero, sobre todo —escribe aquí su hijo, Víctor—, don José Antonio Roura Novelo era un buen hombre, un hombre honrado. Ahora que se cumple un cuarto de siglo de su fallecimiento, el periodista y escritor Víctor Roura recuerda a su padre.

1

Nacido el 13 de junio de 1920, aunque también luego mencionaba como fecha probable el 20 de mayo, mi padre vivió en Hopelchén, Campeche, dos años con la hermana de su madre y su tío político, que eran desconsideradamente rígidos con él, al grado de no dejarlo dormir en una cama sino en el descansillo de la escalera. Mi padre sólo estudió hasta el segundo de primaria.

—Cuando yo sentí recia la cosa, me hui —narraba mi padre—. Tenía catorce años, y me fui a trabajar al monte. A tumbar monte para sembrar maíz, luego venía la dobla. Al maíz hay que doblarlo para que las mazorcas queden boca abajo y así una lluvia, o lo que sea, no las dañe. Después viene la cosecha. Me ganaba la comida y unos cuantos centavos.

Quisiera decir que su voz sonaba como el viento templado de los bosques, firme pero musical. Cuando mi padre hablaba y contaba su vida, había que oírlo: ya no hay vidas así, que cruzan los puentes de la pasión y la incertidumbre. Si de alguien he aprendido a decir las cosas por su nombre, ha sido mi padre.

—Luego me pasé a Mina de Oro —continuaba— con don Arturo Moreno. Buena gente. Luego me fui a La Ortiga, era un tumbo donde se cortaban maderas preciosas: caracolillo o cedro o caoba, y se bajaban las maderas por medio de un arroyo hasta la población, hasta salir al estero de Sabancuy. Cuando se acabó esa chamba, me metí a trabajar de marinero en un barquito: el “Gilberto”. Con el tiempo me hice motorista del mismo barquito. Viajaba de Sabancuy a Ciudad del Carmen, a Palizada, a Villahermosa. Transportábamos mercancía: maíz, frijol, cerditos, gallinas, pavos. También trabajé en una lancha, que soportaba una tonelada de peso. Se hacía el gran negocio por los ríos de Chiapas. Claro que no faltaban los coyotes. Nunca han faltado. Y en seguida compraban todo al por mayor y lo vendían ellos a los mercados. Vivíamos adentro del barco. Ahí hacíamos nuestras necesidades, ahí comíamos y nos bañábamos porque en los ríos el agua es dulce. Esa misma agua era la que tomábamos. Lo que sí había era mucho mosco. Por el sureste, ése es el sufrimiento. Yo padecí mucho del paludismo, pero de manera tan bárbara que ni tres cobijas y los rayos duros del Sol me podían quitar el frío. Me moría de frío. Cuando lograba espantarlo, entonces venía la fiebre.

Salió de Ciudad del Carmen porque un familiar suyo, su cuñado, lo corrió de la casa. Por cualquier tontería.

—Fue cuando decidí caminar —contaba mi padre—. Me fui. Llegué a la Ciudad de México y lo más lejos que pude llegar fue a Zacatecas. Allí estaba nevando. Conseguí ropa de medio pelo, de medio uso. Así estuve hasta que me volví a embarcar. En otro barquito. De casualidad llegué a Tenosique, Tabasco, y en una tienda un compañero mío de a bordo me gritó por mi apellido, y un señor se me quedó viendo. Yo le dije que era José Antonio Roura. Preguntó por mi madre y resultó ser mi tío Enrique. Me pidió que me quedara con él. Yo no quería, pero él fue a hablar con el patrón del barco y le hizo ver que yo era un muchacho a quien hacía tiempo me andaban buscando mis familiares, que él me daría trabajo allá, en la montería, en una central donde se cortaba madera. Una central de Estados Unidos. Ahí trabajaban tres tíos, medios hermanos de mi madre: uno era administrador, otro jefe de campo y el tercero contador. Yo accedí, pero ahí surgieron líos de faldas. Sobrino, al fin y al cabo, de los meros macizos, me llovían las chamacas, pero desgraciadamente me quisieron matar y yo tuve que defenderme y tuve que huir de allá. Tendría unos dieciséis años. Me hui. Mis tíos me dieron con qué transportarme, y me fui al monte. Estuve en Aguada Seca, una chiclería. En los zapotales, que eran vírgenes en aquella época, trabajé de arriero. No podía desempeñar otra cosa. Hasta que se me vino a la mente irme a Campeche. Ahí me contrató otra compañía chiclera y como por allá no había autoridades, se hacían justicia con sus propias manos. Me machetearon. Me tuvieron que llevar en avión para curarme. Después, estaba yo desesperado por regresar, para vengarme. Porque ahí nadie hacía nada por nadie. Hasta que pude volver a Placeres, la montería, ya sano. Y me machetearon aquella vez por no traer arma, por haberla prestado a un amigo, quien iba a ir a un lugar peligroso, y me agarraron unos borrachos: por allá el contrabando de licor era terrible, y yo desarmado. Pero ya sano regresé a vengarme. No tuve problemas porque no había leyes. Ni un comisario había. Ahí el que tenía más pantalones era el mero mero. Si uno era tarugo, quedaba de trapo sucio para todos. El valiente vive hasta que el tarugo quiere.

2

De ahí fue a Mérida de paseo donde casualmente se topó en un restaurante, La Panificadora, con el diputado don Sóstenes Carrillo, quien por el raro apellido (Roura) supo que era hijo de un viejo amigo. Le preguntó si estaba en lo correcto. Sí, no había duda. Le entregó una tarjeta con su nombre.

—Si decides quedarte, muchacho, me vas a ver —le dijo el diputado a mi padre.

Y mi padre decidió quedarse en Mérida.

Ya el monte lo tenía cansado.

Había noches en las cuales el sueño no llegaba a acomodarse en el cuerpo. Los moscos lo ahuyentaban, no dejaban que se introdujera en la cabeza, volaban inmisericordemente alrededor del sueño acosándolo. En el monte a veces no se puede dormir.

—Estaba harto de los moscos —decía—, y de las víboras, y los tigrillos. Había ocasión de cambiar de rumbo, y quería probar otra vida.

Los vientos no soplan igual en los pueblos que en las selvas, en los montes que en las ciudades.

3

Mi padre José Antonio, fatigado de espantar los insomnios, decidió bajar de esas tierras, de esas labores en las compañías chicleras, y de Campeche caminó hasta Mérida para encontrarse, por azar, con don Sóstenes Carrillo, el diputado que fue amigo de su padre, quien lo tuvo, nomás para ayudarlo, encomendándole mandados.

Un día le dijo:

—Eres buen chofer, muchacho, podrías servir de algo más. Ve a buscar a Juan B. Sosa. Dile que yo te mando. Que yo te recomiendo.

Juan B. Sosa era el jefe del Departamento Agrícola e Industrial de Henequeneros de Yucatán. Mi padre fue hacia él. Juan B. Sosa lo escuchó con atención. Luego, dijo:

—No te puedo dar trabajo en el campo porque es muy dura la faena; pero si sabes manejar, a lo mejor…

Don José Antonio Roura Novelo fue su chofer. Pronto, la amistad creció.

Personalmente, Juan B. Sosa iba con los encargados de las haciendas para que le enseñaran a mi padre el trabajo de la fortaleza rural.

Eran los años cuarenta.

Juan B. Sosa veía que mi padre aprendía con rapidez los secretos del campo. Hasta que lo nombró encargado escribiente de la Hacienda de Tzit Tzit Ba chí. Entonces, la vida le empezó a cambiar a mi padre. Primero estaba al tanto de una hacienda muy pequeña, donde el henequén apenas se explotaba. Apenas unas 500 mil hojas al año.

—Una porquería —comentaba.

Después, debido al aumento proporcional que lograba el campo, fue trasladado a otra hacienda con una responsabilidad mayor: Oxtapacab. Ganaba 180 pesos al mes. Luego, al ser transferido a la Hacienda de Xcumpich, era ya también pagador de primera. Le aumentaron treinta pesos.

4

Los años pasaron.

Mi padre ya no se acordaba de sus familiares, ni ellos de él. Finalmente, siempre había crecido solo. En el monte nadie se preocupaba por él. Y como era el más chiquillo de cuantos trabajaban en los chicles, en ocasiones lo dejaban olvidado por los senderos ya de por sí olvidados de Dios.

Cuando lograba conciliar el sueño, algún maloso lo despertaba a las cuatro de la mañana con un cubetazo de agua helada. O tenía que enfrentarse a puñetazos con quien lo rebajara a insultos. En el monte no había leyes. Si caía un hombre por la tarde a punta de hachazos, bien le fuera si lograba ser enterrado como lo dictan las humanas escrituras.

Cuando pasó a la Hacienda de San Nicolás, en marzo de 1952, todos los trabajadores le querían tomar el pelo porque lo veían demasiado joven. Mi padre se percató de las sonrisillas. Y poco a poco fue metiéndose con ellos, a laborar junto a ellos, a tumbar el monte, quemarlo, poner pie de siembra, mojonearlo, cortar hijos de henequén, seleccionarlos, sembrarlos, deshierbar los surcos cada seis meses, hacer el chapeo común, destroncar, arreglar las tongas, raspar el henequén para convertirlo en sosquil, meterlo en los tendederos, en las alambradas, recoger los sacos, clasificar de nuevo, doble a, a, b y c, y hacer la clasificación de los manchados; los granizados valían menos. Dominio del campo. Ya luego los trabajadores lo veían de igual a igual, cosa que antes era imposible de pensar.

(En la década de los treinta del siglo XX existía, aún, casi la esclavitud. Los patrones hacían lo que les daba la gana. Si les gustaba la hija de un campesino, lo mandaban llamar.

(—Esta noche quiero a tu hija en la casa principal —le decían.

(Si el campesino se amuinaba y en la noche se encerraba en su casa con todo e hija, sabía muy bien que al amanecer sería corrido con toda la familia. Los patrones no permitían las muinas. Las casitas donde vivían los trabajadores eran de guano, de adobe, de paja. Soportaban las goteras en tiempos de lluvias, a menos que lambisconearan todo el santo día al patrón o prestaran a algún miembro de la familia para las muy particulares necesidades del patrón. Entonces, al otro día, las goteras ya no eran visibles. Sólo los encargados podían construirse sus casas de piedra. Hasta que Lázaro Cárdenas les expropió las haciendas fue que se acabaron en parte las tropelías. Los comisionados ejidales se pusieron arriba de los hacendados. Pero mi padre todavía logró ver cómo en algunas parcelas los campesinos eran tratados a cintarazos.)

Ahí, bajando de San Nicolás hacia el pueblito de Suma, mi padre conoció a mi madre.

—Yo ya estaba aburrido del mundo —decía.

De ahí que doña Regina Pech, mi madre, le revitalizara las ganas de vivir. Unos cuantos días después de mirarse por vez primera, ambos, el lunes 29 de septiembre de 1952, protegidos por la oscuridad que otorga la medianoche, salieron de Suma directamente a Canacín para estampar su firma en un registro civil.

Mi madre atendía el mostrador en la tienda La Central, propiedad de don Pastor Pech Torres, su padre. Y como viera a todas las personas que rondaban por el pueblo, notificaba mi madre al Diario de Yucatán todos los aconteceres. Ahí vio llegar a José Antonio Roura Novelo, montado en su caballo blanco llamado Príncipe. Ahí José Antonio Roura vio a Regina Pech y, directo como siempre había sido, bajó del tordillo para mirarla de cerca.

Y frente a ella, le dijo:

—Qué buena estás para mamá de mis hijos…

Regina se puso de veinte colores, porque en ese momento no sabía con exactitud la veracidad de esas palabras. Unos cuantos años después arribaban al entonces Distrito Federal para sentir los vientos de la urbe. A enfrentarse a un presente desconocido. José Antonio consiguió trabajo en el Sistema de Transportes Eléctricos como conductor de trolebuses. A veces no lo veíamos durante el día por las horas extra laboradas. Vivir en una ciudad grande no era, no es, lo mismo que vivir en un pueblo donde la gente incluso podía cobijarse con el rumor de las voces que en él se alzaban. Como trabajador sindical, luchó por la mejora de los salarios de los conductores y, por su honestidad a prueba de balas, fue relegado, y muchas veces silenciado, en las asambleas. Mi padre exigía, por ejemplo, un salario extra dominical, y sus compañeros de mayor jerarquía sindical se burlaban de él.

—No pidas cosas imposibles —le decían.

Hoy, dicho inciso laboral es un derecho ganado de los trabajadores.

Si he seguido un modelo ético en la vida por supuesto que ha sido el de mi padre.

Por eso, padre mío, por favor despierta de ese inesperado sueño profundo en el que te has sumergido desde el 19 de septiembre de 2000, hace justo ahora un cuarto de siglo.

Por favor. ![]()