Diciembre, 2025

Es ya uno de los más grandes cineastas vivos, y, sin embargo, a sus 92 años, Costa-Gavras no deja de trabajar. Y de sorprender. En su más reciente filme, El último suspiro (2024), el director griego ha compuesto una lírica y política a la vez aproximación al buen morir, la eutanasia y el suicidio como acto de libertad. Con un tono social y político ya característico en su cine, Costa-Gavras propone un precioso alegato a favor de la muerte dulce y bella y una defensa apasionada de los trabajadores sanitarios que se dedican a los cuidados paliativos. La película está actualmente en cartelera de la Cineteca Nacional. Manuel Ligero conversó con el director de cine.

En 2018, una fake new consiguió colarse en las redes sociales de grandes medios de comunicación como el New York Times o el Washington Post: Costa-Gavras había muerto. El bulo resultaba plausible por la avanzada edad del cineasta, que se tomó aquello con humor: «Lo prometo: cuando me muera, avisaré a todo el mundo».

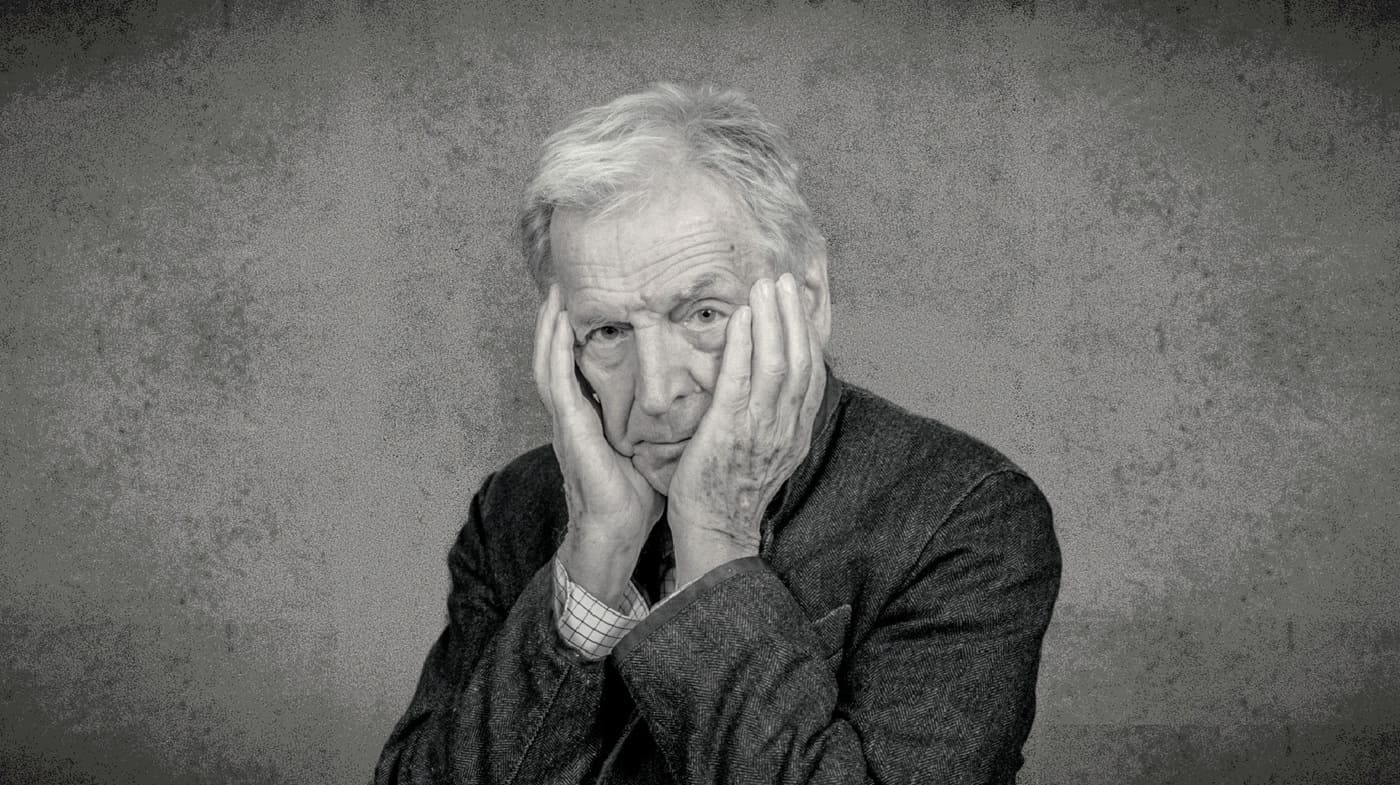

Es una deliciosa mañana aquí, en España, y el director greco-francés, de 92 años, nos recibe haciendo gala del mismo humor afable y sencillo. Trae bajo el brazo su película más reciente (hoy, nadie se atreve a decir aún «su última película»): El último suspiro (2024). Trata, precisamente, de la muerte, pero de la muerte como celebración de la vida. De la muerte digna, apacible, indolora que pueden proporcionar los cuidados paliativos. Es un tema que, por razones obvias, le apela directamente, aunque viéndolo nadie lo diría.

Costa-Gavras se esfuerza en hablar español por dos razones: la primera, porque quiere mantener su mente ágil, y la segunda, por la propia dulzura de su carácter. Se esfuerza por resultar cercano a sus interlocutores. Siempre fue así, desde que empezó a chapurrear el idioma hace 65 años, cuando aún era ayudante de dirección y llegó a rodar a Torrevieja (España).

—Yo pensaba que con mi escaso español y un poco de francés me haría entender, pero la script girl me dijo: “Para ya. Los técnicos quieren partirte la cara. No entienden nada” —recuerda riendo—. Fue un electricista el que me tomó bajo su protección y me dijo: “Yo te ayudo. Yo te voy a enseñar español”. Virgilio se llamaba. Nunca lo olvidaré. Aquella película [Hola, Robinson, de 1960] no pasará a la historia del cine, pero hicimos una gran amistad. Así es como España empezó a formar parte de mi vida. Luego conocí a Jorge Semprún… y todo lo demás.

Con ese escueto “todo lo demás” se refiere a Z (1969), La confesión (1970) y Sección especial (1974), las tres obras maestras que Semprún y él escribieron juntos. Con ellas vinieron los premios, el reconocimiento internacional, la consagración de sus carreras. Aunque a Costa-Gavras no le gusta la palabra «carrera». “Los que hacen carrera son los militares y los políticos”, dice tirando de ironía. Y añade:

—Nosotros contamos historias. Escribimos para la gente, como ustedes, los periodistas. Es más una pasión que una carrera. Yo cuento historias que me tocan profundamente. Y las cuento con todas las consecuencias: pueden interesar al público o no. Puedo quedar como un idiota o resultar interesante, pero es lo que me gusta hacer. Y creo que esto se lo debo a mi padre, que participó en dos guerras y tuvo una vida muy difícil, llena de aventuras, y le encantaba contar historias. Ese placer de contar historias me ha perseguido desde siempre.

Aquella no fue la única herencia paterna: como hijo de opositor al régimen (su padre era radicalmente antimonárquico), no se le permitió matricularse en la universidad en Grecia, por lo que hizo las maletas con 19 años y se marchó a París a estudiar. De entrada, literatura en la Sorbona; más tarde, cine en el Instituto de Altos Estudios de Cinematografía. Trabajó como ayudante de dirección de Henri Verneuil, Jacques Demy y René Clément. En los años sesenta ya estaba listo para contar sus propias historias, lo que consiguió hacer gracias al apoyo de dos amigos (y camaradas) muy queridos: Yves Montand y Simone Signoret.

Las historias de Costa-Gavras han versado sobre el poder, la tiranía, el colaboracionismo, la resistencia, la justicia, el trabajo, las finanzas… Sin embargo, hay un tema muy concreto que le interesa especialmente desde que se puso detrás de una cámara por primera vez: “La relación de mi generación con el comunismo”, admite.

La izquierda contra Stalin

—La lucha de Stalin contra Hitler fue fundamental —nos cuenta el cineasta—. En la batalla de Stalingrado, Hitler perdió 500.000 soldados y aquello a nosotros nos pareció algo extraordinario. Luego, poco a poco, nos fuimos dando cuenta de la verdad, cesó aquel entusiasmo por Stalin y yo me propuse contar lo contrario.

Lo hizo explícitamente en La confesión, en la que adaptaba el libro del checoslovaco Artur London, exbrigadista durante la guerra civil española, superviviente de los campos de concentración nazis y viceministro de Asuntos Exteriores que fue víctima de la purga estalinista organizada alrededor del llamado «proceso Slansky». Aquella película, que mostraba los crueles interrogatorios a los que fueron sometidos los acusados, fue severamente criticada por los comunistas ortodoxos. A pesar de todo, Yves Montand, que se dejó la piel interpretando a London (perdió 12 kilos durante el rodaje para darle verosimilitud a su torturado personaje), también recibió telegramas de felicitación por parte de muchos militantes. La película se cerraba con la imagen de una pintada real en mitad de la trágica Primavera de Praga de 1968: «Lenin, despierta. Se han vuelto locos».

La memoria de Costa-Gavras regresa a esos años:

—La confesión se estrenó aquí, en España, cuando aún vivía Franco y cambiaron algunos diálogos en el doblaje. London dice en la película: “Yo sigo siendo comunista”. Y explica por qué, pero eso no se oyó. No sé si sólo fue aquí o pasó en otros lados. La película no iba en contra de la ideología del comunismo sino contra Stalin y lo que hizo con esta ideología. ¿Qué es el comunismo? Yo no lo sé, porque nunca ha habido una auténtica aplicación.

Los comunistas fieles a Moscú le acusaron de venderse a los americanos, pero les cerró la boca con su siguiente título: Estado de sitio (1973). Simone Signoret contaba en sus memorias lo que significó esa película: “Desmonta y pone a la luz el funcionamiento de la CIA en América Latina. Con la ayuda de Allende rodó esta película en Chile antes de que Chile cayera. Nunca nadie ha mostrado un film-documento tan terrorífico y tan riguroso sobre la CIA”.

Era lógico, claro, que Costa-Gavras se ocupara de saldar cuentas con la dictadura chilena en Desaparecido (1982), con la que ganó la Palma de Oro en Cannes y el Oscar al mejor guión. Después se atrevió también con el conflicto palestino-israelí en Hannah K. (1983), una película que volvió a encender la polémica: narraba la historia de un palestino que quiere recuperar su casa familiar y de la abogada judía que lo defiende. La cinta, tras las protestas israelíes, fue retirada abruptamente de la cartelera estadounidense.

—En un cierto momento, Arafat hizo amistad con Isaac Rabin. Ambos llegaron a un acuerdo para parar el conflicto, pero mataron a Rabin y la situación desde entonces es peor y peor, hasta llegar al terrible estado actual —expone el director—. Rodamos Hannah K. con actores y técnicos israelíes y palestinos. Todos juntos. Pasé mucho tiempo allí y el tema me afectó mucho. Llegué a entrevistar a 12 alcaldes palestinos y todos decían lo mismo: queremos paz, una relación directa con Israel, nada de violencia… Todo eso se acabó. Murió. Es una tragedia.

En 2021 Costa-Gavras publicó un libro junto a Edwy Plenel, entonces director de Mediapart, titulado Todas las películas son políticas. Es algo que cree realmente y lo aplica incluso a un título tan íntimo y reflexivo como El último suspiro.

—La política no es votar por la izquierda, por el centro o por la derecha cada cuatro años —puntualiza—. Para mí, la política es el comportamiento que tenemos todos los días con los demás, cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos unos a otros. Esta relación continua es la política. Vivir todos juntos en una ciudad es una manera de hacer política. Y hacer cine o teatro implica también una relación. Lo que usted va a escribir, este triángulo que ahora tenemos usted, yo y sus lectores es completamente político. No podemos escapar de eso.

El final de la vida también es vida

La más reciente película de Costa-Gavras, El último suspiro, es un canto de amor a la vida y también un homenaje a los profesionales sanitarios que se dedican a los cuidados paliativos.

Cuenta el director que es un tema que a su edad, por motivos obvios, le ronda la cabeza desde hace un tiempo.

—Mi hermano es médico en Estados Unidos y una vez le dije que, cuando me viera especialmente gagá, tuviera una inyección ya preparada para mí. “Yo no puedo hacer eso. Yo curo a la gente, no la mato”, me dijo.

Costa-Gavras narra esta anécdota sonriendo, exhibiendo un humor magnífico y una lucidez asombrosa. La respuesta de su hermano, obviamente, no tuvo el menor efecto en él. Rebelde incansable, siguió interesado en el tema y cayó en sus manos el ensayo que ha inspirado esta película, escrito al alimón por el doctor Claude Grange y por un viejo compañero de batallas políticas, Régis Debray.

Como en el libro, El último suspiro muestra el diálogo entre un filósofo (Denis Podalydès) y un médico dedicado a los cuidados paliativos (Kad Merad). “¿Cómo es el final? ¿Cómo podemos estar preparados? ¿Cómo ocurrirá? Todo eso son inquietudes que yo también tengo. Espero que sea con dignidad y en paz, pero eso no es fácil de prever”, explica el cineasta.

Eso sí: los y las profesionales de la medicina lidian a menudo con la muerte, pero no lo hacen permanentemente, en todo momento. Eso los diferencia de los especialistas en cuidados paliativos, pero Costa-Gavras hace una precisión, un matiz que constituye el núcleo de su discurso. Lo expresa en voz alta el personaje de Denis Podalydès: «El final de la vida también es vida». En torno al amor a la vida construye el viejo maestro una narración que puso en pie al público en el Festival de San Sebastián del año pasado.

El cine es emoción y espectáculo, Costa-Gavras no deja de repetirlo. Su destreza para combinar eso con temas de gran calado político, para pulsar a la vez las teclas de lo sensible y de lo intelectual, es lo que lo ha convertido en el mito que hoy es. ![]()