Diciembre, 2025

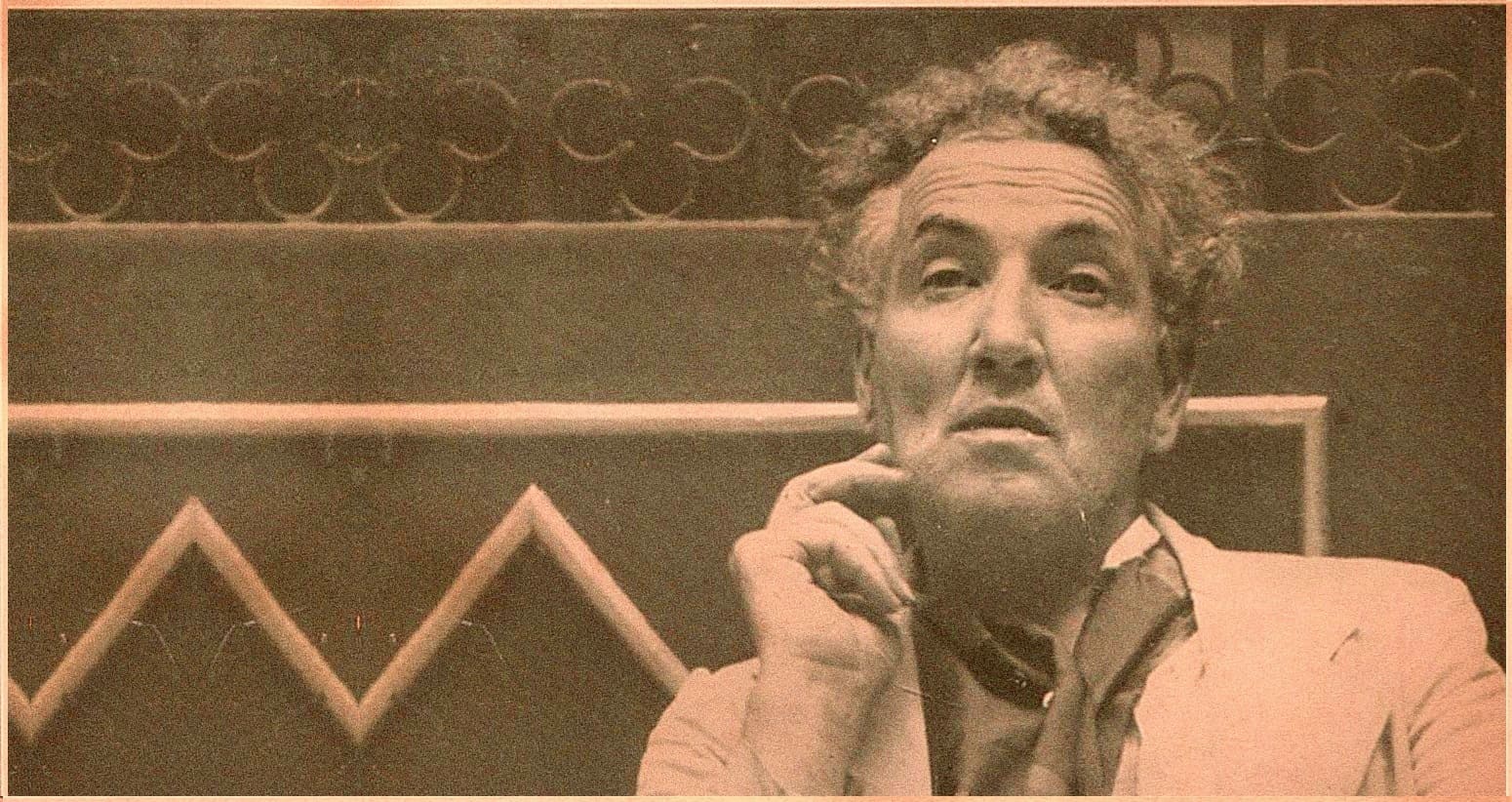

Nació en Londres (Reino Unido) en 1895 y murió en Mallorca (España), noventa años después, en 1985. Dos efemérides sobrevuelan la figura de Robert Graves en este 2025: el pasado julio se cumplió el 130 aniversario de su nacimiento y en este diciembre se cumplen cuatro décadas de su partida. Con un centenar de libros publicados, traducidos a 30 idiomas y que abarcan poesía, narrativa, cuentos y ensayo histórico, Robert Graves no sólo fue uno de los escritores británicos más importantes del siglo XX, también fue uno de los más brillantes y eruditos. Estudioso de la mitología hebrea y griega, suyas son novelas como Yo, Claudio o Claudio, el dios, y su esposa Mesalina, y ensayos como La Diosa Blanca, Los mitos hebreos y Dioses y héroes de la antigua Grecia. Además, parte de su turbulenta vida (incluida la literaria y sentimental) quedó registrada en su autobiografía Adiós a todo eso —considerada por algunos como la biografía de la generación que luchó en la Primera Guerra Mundial— y luego en la película El laureado (The Laureate, 2021), biografía dirigida por el estadounidense William Nunez. Víctor Roura recuerda al escritor británico, ahora que se cumple este doble aniversario.

1

Decía el británico Robert Graves (fallecido el 7 de diciembre de 1985 a sus 90 años de edad) que casi todas las artes y ciencias útiles nos fueron dadas por los antiguos griegos: la astronomía, las matemáticas, la ingeniería, la arquitectura, la medicina, la economía, la literatura y el derecho: “Incluso el lenguaje científico moderno está formado mayoritariamente por palabras griegas. Ellos fueron el primer pueblo de Europa en escribir libros; y dos largos poemas de Homero (acerca del asedio de Troya y sobre las aventuras de Odiseo) se leen todavía con placer, aunque su autor viviera antes incluso del 700 antes de Cristo. Después de Homero llegó Hesíodo, quien, entre otras cosas, escribió sobre dioses, guerreros y la creación. Los griegos tenían un gran respeto por Homero y Hesíodo, y las historias (hoy llamados mitos) que ellos y otros poetas narraron se convirtieron en parte de la cultura, no sólo de Grecia sino de cualquier lugar donde llegara la lengua griega: desde Asia occidental hasta el norte de África y España”.

Pero esos mitos, advertía muy bien Graves en su excepcional libro Dioses y héroes de la antigua Grecia (publicado por vez primera en 1961), “no son solemnes como las historias bíblicas. La idea de que pudiera haber un solo Dios y ninguna diosa no gustaba a los griegos, que eran un pueblo listo, pendenciero y divertido. Pensaban que el cielo estaba gobernado por un linaje divino muy parecido al de cualquier familia humana acaudalada, pero inmortal y todopoderosa; y solían reírse de ellos, al mismo tiempo que les ofrecían sacrificios. Incluso hoy, en pueblos europeos recónditos, donde un hombre rico es propietario de muchas casas y tierras, sucede más o menos lo mismo. Todos los habitantes del pueblo han sido educados con el propietario y le pagan un alquiler con regularidad. Pero a sus espaldas suelen decir: ‘¡Qué tipo más soberbio, violento y antipático! ¡Qué mal trata a su mujer… y ella no para de molestarle! ¿Y sus hijos? ¡Vaya una pandilla! La hija, tan guapa, está loca por los hombres y se comporta de cualquier manera; el chico que está en el ejército es un matón y un cobarde, y el que acompaña a su padre y cuida del ganado es un hablador del que no te puedes fiar. Por cierto, el otro día me contaron…’. Así era como los griegos hablaban de su dios Zeus y de Hera, la esposa de éste”.

Así, pues, en 27 capítulos, Graves nos cuenta, como si fueran hermosos cuentos breves, los mitos griegos con tal desparpajo y desenfado que parecieran perfectos relatos de humor negro: “Los doce dioses y diosas más importantes de la antigua Grecia, llamados dioses del Olimpo, pertenecían a la misma grande y pendenciera familia. Menospreciaban a los anticuados dioses menores sobre los que gobernaban, pero aún menospreciaban más a los mortales. Los dioses del Olimpo vivían todos juntos en un enorme palacio erigido entre las nubes, en la cima del monte Olimpo, la cumbre más alta de Grecia. Grandes muros, demasiado empinados para poder ser escalados, protegían el palacio. Los albañiles de los dioses del Olimpo, cíclopes gigantes con un solo ojo, los habían construido imitando los palacios reales de la Tierra”.

Los dioses se reunían, de vez en cuando, en la sala del consejo “para tratar asuntos relacionados con los mortales, como por ejemplo a qué ejército de la Tierra se le debería castigar a tal rey o a tal reina que se hubieran comportado con soberbia y de forma reprobable. Pero casi siempre estaban demasiado metidos en sus propios pleitos y disputas como para ocuparse de asuntos relativos a los mortales”.

A Hera le disgustaba ser la esposa de Zeus “porque él se casaba a menudo con mujeres mortales y decía, con una sonrisa burlona, que esos matrimonios no contaban porque esas esposas pronto envejecerían y morirían, y que Hera seguiría siendo siempre su reina, perpetuamente joven y hermosa. La primera vez que Zeus le pidió a Hera que se casaran, ella lo rechazó, y continuó rehusándolo cada año durante trescientos. Pero un día de primavera, Zeus se disfrazó de desdichado cuclillo perdido en una tormenta y llamó a la ventana de Hera. Ella, que no descubrió el disfraz, dejó entrar al cuclillo, secó sus húmedas plumas y susurró: ‘Pobre pajarito, te quiero’. De repente, Zeus recobró su auténtica forma y dijo: ‘¡Ahora tienes que casarte conmigo!’ Después de aquello, por muy mal que se portara Zeus, Hera se sentía obligada a dar buen ejemplo a dioses, diosas y mortales, como madre del cielo”.

A los lados laterales de los dos tronos se encontraban otros diez asientos sagrados para cinco diosas en el lado de Hera y cinco dioses en el de Zeus. Junto a éste estaban Poseidón (dios de los mares y los ríos), Hefesto (hijo de Zeus y Hera, dios de los orfebres, los joyeros, los herreros, los albañiles y los carpinteros), Ares (el cruel hermano de Hefesto a quien le gustaba luchar por luchar), Apolo (dios de la música, de la poesía, de la medicina, del tiro con arco y de los hombres jóvenes solteros) y Hermes (hijo de Zeus y de una diosa menor llamada Maya, dios de los comerciantes, los banqueros, los ladrones, los adivinos y los heraldos), y con Hera se encontraban Deméter (hermana de Poseidón, diosa de las frutas, las hierbas y los cereales), Atenea (diosa de la sabiduría), Afrodita (diosa del amor y la belleza), Artemisa (hermana gemela de Apolo, diosa de la caza y de las chicas solteras) y Hestia (hermana mayor de Zeus, diosa del hogar), que finalmente cedió su trono para que lo ocupara Dionisos (hijo de Zeus y de Semele, una mortal), quien había inventado el vino, razón por demás suficiente, según Zeus, para ocupar un lugar preponderante en el consejo: “Trece dioses olímpicos hubiese sido un número desafortunado —apuntaba Graves—, así que Hestia le ofreció su lugar sólo para mantener la paz. Quedaban, pues, siete dioses y cinco diosas. Era una situación injusta, ya que cuando se trataba de cuestiones sobre mujeres, los dioses superaban en votos a las diosas”.

Pero así eran los dioses griegos, para quienes la equidad y el respeto ajeno no tenían, a veces, la menor importancia. Habría que recordar, digamos, a Hefesto quien quedó cojo nada más nacer, cuando Zeus rugió a Hera: “¡Un mocoso debilucho como éste no es digno de mí!”, y lo lanzó lejos, por encima de los muros de Olimpo. “Al caer —precisaba Graves, fino en la ironía—, Hefesto se rompió una pierna con tan mala fortuna que tuvo que ayudarse eternamente de una muleta de oro”.

2

Para corroborar la falta de templanza e integridad de estos grandes dioses griegos, podemos echarle una miradita al insoportable Ares, el alto, guapo y presumido hermano de Hefesto, que se paseaba, engolosinado, de la mano de Afrodita, la esposa de Hefesto, a quien su padre Zeus había entregado para la felicidad de su hijo y la desgracia de la diosa del amor por tener a un herrero (“con la cara llena de hollín, las manos callosas y, además, cojo”) de marido. Si alguna vez Hefesto, muerto de celos, se quejaba con su padre de la actitud de su hermano Ares, Zeus se reía de él diciéndole: “Tonto, ¿por qué le diste a tu esposa ese ceñidor mágico? ¿Puedes culpar a tu hermano si se enamoró de Afrodita cuando lo llevaba puesto?”

La diferencia estaba, por supuesto, en que Zeus quería más a Ares. A éste, por lo menos, no lo lanzó al vacío cuando nació. “Ares era maleducado, inculto y tenía el peor de los gustos —decía Graves—, pero Afrodita lo veía magnífico”.

Había, en el Olimpo, otros varios dioses y diosas que, aunque no ocupaban tronos prominentes, igual influían en los mortales. Estaban Heracles, el portero del Olimpo; Anfítrite, la esposa de Poseidón; Eros, hijo de Afrodita, “que se divertía lanzando flechas a la gente para hacerlos enamorarse ridículamente”, e incluso Rea, la propia madre de Zeus, tratada de modo mezquino por su poderoso hijo, pese a que ella una vez le salvara la vida (¡aparte de dársela!) cuando Cronos quería devorárselo.

Dioses, pues, sin sentimientos, incorregibles, dicharacheros, intolerantes y, literalmente, sin madre.

3

Publicado originalmente a principios de los sesenta del siglo XX, un cuarto de siglo antes de la muerte de Robert Graves, su autor, Dioses y héroes de la antigua Grecia “es el libro —sentencia con gravedad el prologuista Ramón Irigoyen, de Ediciones Multimedios, que elaboró el libro en castellano en el comienzo de la segunda década del siglo XXI— que debería ser de lectura aconsejada en todos los colegios occidentales. Es el único antídoto eficaz contra el mal de ojo de los crucifijos que todavía cuelgan en las aulas y en algunos hospitales públicos”.

Robert Graves, lector profundo de la antigüedad clásica, sintetizó sus relatos con profusa ironía: los dioses griegos, a veces, son unos sinvergüenzas [e] incomprensibles. No merecen, ciertamente, ser tratados con pinzas de oro: “El gran dios Pan evitaba relacionarse con los dioses del Olimpo, pero protegía a los pastores, ayudaba a los cazadores a encontrar presas y bailaba a la luz de la luna con las ninfas. Cuando nació, Pan era tan feo que su madre, una de las ninfas, huyó de él aterrorizada: tenía cuernos pequeños, una barbita, y piernas, pezuñas y cola de cabra. Hermes, su padre, lo llevó al Olimpo para que Zeus y los otros dioses se rieran de él. A Pan le gustaba dormir todas las tardes en una cueva o en un bosquecillo y, si alguien lo despertaba sin querer, soltaba un grito espantoso que hacía que el pelo del intruso se erizase: es lo que todavía hoy se llama pánico”.

Se sabe, por lo demás, que este dios tocaba —en su gran desolación, apartado del mundo— la flauta, mas no todos conocen el origen de esta dedicación. Graves lo resume portentosamente, de nuevo: “Una vez, Pan se enamoró de una ninfa llamada Pitis, que se asustó tanto cuando Pan intentó besarla que se convirtió a sí misma en un pino para escapar del acoso. Pan, entonces, arrancó una de las ramas del pino y se la colocó como si fuera una corona en memoria de la ninfa. Sucedió algo parecido cuando se enamoró de la ninfa Siringa: ésta huyó de él convirtiéndose en un junco. Incapaz de saber cuál de los miles de juncos que crecían a orillas del río era ella, Pan cogió un cayado y lo golpeó muy enojado. Después, sintiéndose avergonzado, recogió los juncos rotos, los cortó en diversas longitudes con un cuchillo de piedra, les hizo unos agujeros y los ató en fila: había creado un nuevo instrumento musical, la flauta de Pan o siringa”.

4

Siempre me habían impresionado los mitos griegos, pero Graves los desnudaba descaradamente exhibiendo, con mordacidad indiscreta —e irrebatible humor acaso involuntario—, sus alegóricas y, por una vez, bellas incongruencias.

Hermes, por ejemplo, al ser un dios, “creció en pocos minutos hasta el tamaño de un niño de cuatro años, salió de su canastillo de mimbre [mientras su madre, Maya, calentaba el agua para darle su primer baño] y se fue de puntillas en busca de aventura. Poco después, sintió la tentación de robar un magnífico rebaño de bueyes que era de Apolo y, para ocultar sus huellas, elaboró un calzado de corteza y de hierba trenzada para los animales y los condujo hasta su bosque detrás de la cueva [de Arcadia, en la cual nació], donde los ató a unos árboles”.

Apolo ofreció una recompensa a quien descubriera al ladrón. Sileno, hijo de Pan, se unió a la búsqueda. A medida que se acercaba a la cueva de Maya, oía con mayor claridad una preciosa música que salía de su interior. Se detuvo para preguntarle a Cilene, la niñera de Hermes, quién era el músico. “Un niño muy listo que nació ayer mismo —contestó Cilene—. Ha construido un nuevo tipo de instrumento musical tensando tripas de buey en el caparazón vacío de una tortuga”. Sileno se percató de inmediato que los bueyes pertenecían a Apolo, que en ese instante llegaba para ir directo a la cueva mientras murmuraba que, por sus poderes mágicos, bien sabía que el ladrón se encontraba en ese recinto. Acto seguido, despertó a Maya. “Señora, su hijo ha robado mis bueyes —dijo Apolo—. Debe devolvérmelos inmediatamente”.

Maya bostezó. “¡Qué acusación tan ridícula! —protestó la mujer—. Mi hijo es un recién nacido”.

Apolo entonces agarró a Hermes, “que simulaba dormir”, y se lo llevó al Olimpo, donde convocó un consejo de dioses y lo acusó de robo. Zeus frunció el ceño y preguntó al pequeño quién era:

—Tu hijo Hermes, padre. Nací ayer.

Zeus, recapacitando ante la súbita respuesta, insinuó que su retoño seguramente era inocente de ese crimen.

—Robó mis bueyes —recalcó Apolo.

—Ayer yo era demasiado joven para distinguir entre el bien y el mal —explicó Hermes—. Hoy ya los distingo y te pido perdón. Puedes quedarte con el resto de los bueyes, si es que son tuyos. Maté sólo a dos y los corté en doce partes iguales para ofrecerlas en sacrificio a los doce dioses.

Apolo se mostró sorprendido.

—¿Doce dioses? ¿Quién es el duodécimo? —preguntó.

—Yo mismo —dijo Hermes haciendo una educada reverencia.

Hermes y Apolo regresaron juntos a la cueva. Allí, el primero volvió a tocar su maravillosa música, que sorprendió a Apolo al grado de pedirle a Hermes, celoso de su sonido celestial, que soltara ese instrumento porque el dios de la música era él.

—Lo haré, si puedo quedarme con tus bueyes —contestó Hermes.

“Se dieron entonces la mano para sellar el pacto, el primero que nunca se haya hecho, y volvieron al Olimpo, donde explicaron a Zeus que el problema ya estaba resuelto”.

Zeus sentó a Hermes en sus rodillas, y le dijo: “Hijo mío, en el futuro debes tener cuidado de no robar y no contar mentiras. Pareces un chico listo. Has solucionado tu pleito con Apolo muy bien”.

Gandallamente muy bien, quiso decir el paternal Zeus.

5

La historia de los dioses y héroes griegos está inundada de muertes increíbles y malsanas, severas y violentas: “Cuando Zeus nombró dios del Olimpo a su hijo Dionisos —cuenta Graves—, Orfeo rechazó adorar al nuevo dios, a quien acusaba de dar mal ejemplo a los mortales con su comportamiento. Así que Dionisos, muy enfadado, ordenó que Orfeo fuese perseguido por una muchedumbre de ménades, seguidoras suyas. Éstas atraparon a Orfeo sin su lira, lo decapitaron, le cortaron el cuerpo a trocitos y lanzaron éstos al río. Las nueve musas los recogieron tristemente y los enterraron al pie del monte Olimpo, donde los ruiseñores, desde entonces, cantan con más dulzura que en ningún otro lugar”.

También está ese otro relato donde interviene, nuevamente, Apolo, quien fuera retado por el mortal Marsias para ver quién tocaba la música a la perfección. Después de una brillante sesión, Marsias en la flauta y Apolo en la lira, “los jueces no se pusieron de acuerdo sobre quién lo había hecho mejor”. Ante esta apretada situación, Apolo desafió a Marsias a que tocara su instrumento boca abajo y, diciendo esto, dio la vuelta a su lira y la tañó casi tan bien como antes. Marsias, obviamente, no pudo hacer lo mismo con su flauta, motivo por el cual las musas anunciaron la victoria de Apolo.

Sin embargo, Midas, en una actitud extrañamente equilibrada, dijo que la prueba había sido injusta: “Pero las musas votaron en su contra y el resultado fue de nueve a uno”, y Apolo, acalorado, le gritó a Marsias que debía morir por atreverse a haber desafiado al dios de la música: “Y, acto seguido, atravesó el corazón de Marsias, lo despellejó y le dio su piel a los sátiros [medio cabras y medio hombres, como Pan y Sileno] para que hicieran tambores”.

Y aquí sí no hay diferencias entre los dioses, sean hombres o seres fantásticos, tal como los sátiros o los centauros, que eran éstos mitad hombres y mitad caballos, cuyo peor defecto, decía con naturalidad Graves, “era la costumbre de emborracharse en las bodas y romper todo el mobiliario”.

Las tres parcas, Cloto, Láquesis y Átropos, las diosas más ancianas (“tan viejas que nadie recordaba su origen”) del Olimpo, se encargaron de informar a Zeus, en el año 363 dC, que su reinado finalizaba, pues el emperador romano Juliano de Constantinopla había muerto luchando contra los persas, y era el último en adorar a los dioses del Olimpo, que se vieron obligados a esconderse en bosques y cuevas, donde “nadie los ha visto desde hace siglos”. ![]()