Septiembre, 2025

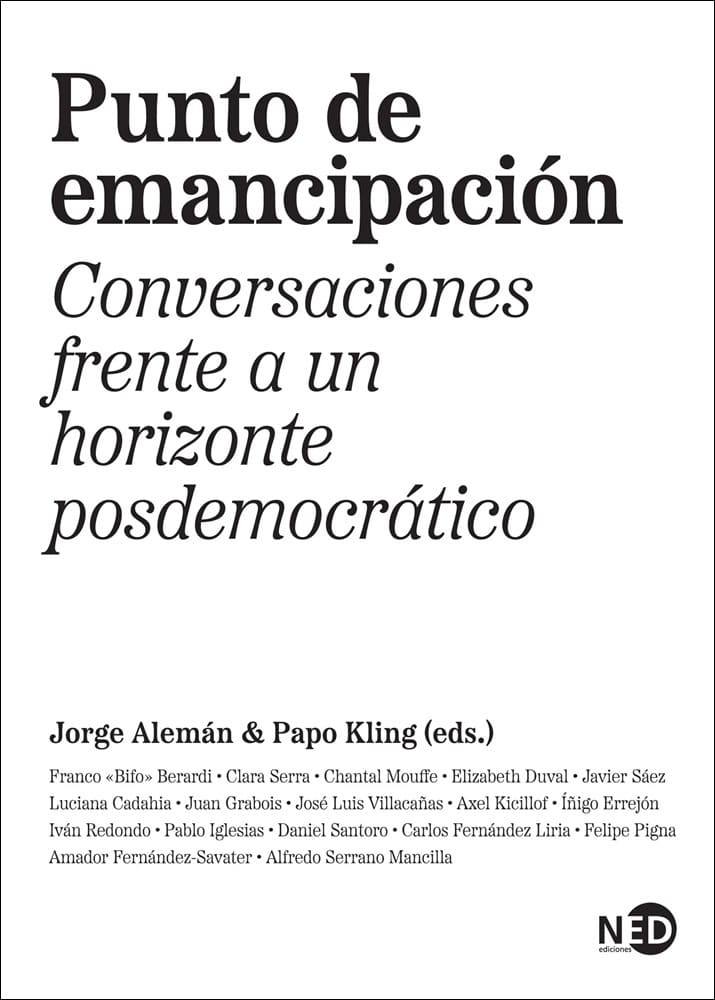

Conocedores de la alianza entre diálogo y pensamiento, durante años Jorge Alemán y Papo Kling han orquestado conversaciones con algunos de los intelectuales más potentes del panorama hispanohablante e internacional con un objetivo: arrojar luz sobre algunos de los temas fundamentales de nuestro tiempo. En ellas, han logrado que figuras como Franco «Bifo» Berardi, Chantal Mouffe y Clara Serra, entre muchos otros, aborden el siglo XXI con una complejidad que sólo el reposo de una conversación permite. Ahora, varios de esos diálogos los han reunidos y editados por primera en Punto de emancipación / Conversaciones frente a un horizonte posdemocrático. Para hablar del libro, la periodista Esther Peñas ha conversado con Jorge Alemán.

Esther Peñas

La lucha política, la soberanía del individuo y de la comunidad frente al capitalismo, la posibilidad real del ejercicio de la libertad, las ideologías redivivas, la inteligencia artificial, la poesía como territorio de resistencia, el sentido a día de hoy del marxismo… estos y otros asuntos de idéntica intensidad se analizan en el libro Punto de emancipación. Conversaciones frente a un horizonte posdemocrático (Ned ediciones), en el que el psicoanalista y escritor Jorge Alemán (Buenos Aires, 1951) charla con nombres propios provenientes de distintos ámbitos, desde el filósofo Bifo Berardi, a la politóloga belga Chantal Mouffe, pasando por Pablo Iglesias o Amador Fernández Savater, entre otros.

Con él conversamos.

—En Punto de emancipación, uno de los propósitos, de los ejes de estas conversaciones es la resignificación de las palabras. Eso me ha llevado al ‘Grupo del 47’, del que formaban parte Celan, Bachmann, Grass, Böll, que compartían ese mismo propósito, reapropiarse del lenguaje pervertido por el nazismo. ¿Estamos en un punto sociopolítico similar?

—Es muy pertinente la comparación, porque hay una serie de debates, de dificultades sobre cómo caracterizar esta época, cómo situarnos en el interior de esta época y qué tipo de vocabulario utilizar, así que la analogía me parece más que adecuada. La verdad es que, si tuviera que establecer el rasgo común de todos aquellos con los que conversé, que son de muy distinta pertenencia y práctica, sería la idea de que estamos en un periodo donde hay una dificultad muy seria en transformar las cosas y en el que las categorías que habían sido empleadas hasta ahora ya no tienen la vigencia simbólica ni la capacidad transformadora que se les suponía antes. Sí, estamos en un momento en el que necesitamos resignificación del lenguaje.

—También me viene a la cabeza Ordet, la película de Dreyer, donde la palabra es símbolo de vida. ¿Qué perdemos si malogramos el lenguaje?

—Esa es mi pregunta. Perdemos lo inapropiable. Si todo esto que está describiéndose en estas páginas, el tecnocapitalismo, la IA, la mutación antropológica, el tecnoceno, los automatismos, los algoritmos, las operaciones de la técnica… que está dominando el horizonte de la experiencia, si todo eso lograra tocar el lenguaje y la esencia del mismo, la poesía, no creo que haya posibilidades políticas de ningún tipo. Ahora más que nunca lo político depende de lo poético.

—¿Tienen que ver la pérdida de significado y sentido del lenguaje con la progresiva extensión del deseo que nos ofrece el capitalismo a través del goce, la repetición de lo mismo?

—Absolutamente, todos los discursos, incluido el religioso, que nos hablaban de ciertas renuncias producen una confusión al pensar que esas renuncias son meramente represivas, cuando en esas renuncias hay una apertura a distintas posibilidades. En cambio, este juego del capitalismo de “no renuncies a nada”, “accede a todo”, “realiza por todos los medios posibles lo que quieras” ha sido catastrófico, esta especie de hedonismo forzado o de incapacidad de establecer renuncias y permitir que haya un dominio de lo inmediato en muchos frentes.

—La pérdida de lo poético, ¿tiene que ver con la destrucción de la experiencia de la verdad?

—Por supuesto. Socialmente es cierto que hay una pérdida de la experiencia y de la verdad, y la poesía es uno de los refugios alternativos frente a esta realidad en la que parece imposible determinar la verdad, en la que cualquier argumento es válido, donde todos se desmienten unos a otros todo el tiempo. Hay un efecto que describen muchos pensadores contemporáneos, que procede del nihilismo, que también pude yo mismo entrever: la consumación de la instrumentalización de la verdad. El momento en que la verdad no iba a despertar ya a nadie, ni a colaborar con ningún proyecto transformador. No creo que esto esté realizado como tal, pero la experiencia humana ha de estar vinculada a la poesía y el amor, y ambos han de reincorporarse a la política, que es la plataforma a través de la cual pensar en un proyecto transformador.

—Para el amor, la poesía y la política se necesita a otro. ¿Lo común en estos tiempos es posible?

—Es verdad, hay muchos pensadores que ponen en duda si eso es posible, incluso pensadores que proceden del comunismo. Sobre eso sólo puedo agregar que lo común tiene la posibilidad de aparecer, pero no puede homogeneizar las singularidades de cada uno; es decir, se ha entendido siempre lo común como si hubiera una desaparición o una extinción de lo singular en nombre de lo colectivo, y lo singular se realiza en su verdadera potencia en la medida en la que haga experiencia de lo común, y no veo todavía una traducción política de este problema. Mi idea no es que lo singular y lo común entren en oposición extrema, sino que mantengan una relación de conjunción y disyuntiva a la vez, donde no se confunda lo común con la uniformidad o con las equivalencias de la mercancía, así como lo singular no se confunda con el individualismo.

—¿Y la política se puede confundir con la ideología?

—Actualmente, la ideología permanece oculta, hay muchos mecanismos de los que describe Freud que se experimentan, por ejemplo, en Argentina, con los conceptos de renegación o denegación: se sabía que iba a venir un grupo de ultraderecha, sí, que ahora está gobernando, realizando acciones características de la ultraderecha. ¿Qué ha pasado ahí? Si se sabía, no se tomaron las medidas que nos podrían haber defendido de esto. Hubo denegación de la realidad. La ideología se caracteriza por una especie de saber no sabiendo, y ha de lidiar con una política cada vez más desafectada, porque cada vez hay mayor cantidad de gente a la que no le interesa votar, ni comprometerse con ninguna opción políticas.

—Que la ultraderecha se erija en colofón o salvación del capitalismo tardío, ¿es una deriva orgánica del propio sistema, una oportunidad para la izquierda o la pesadilla más terrible?

—Es una mezcla de las tres cosas que has enunciado, pero habría que establecer en qué dosis estas cosas se combinan. Gracias a una serie de pensadores que he trabajado, intuía que tarde o temprano el capitalismo iba a separarse de la democracia y necesitaría para ello los procedimientos que se presentan de manera nítida en formaciones de ultraderecha; surgiría en la sociedad de seres deshistoriezados, despolitizados, que no se sientan interpelados por ningún legado ni herencia simbólica. Esas condiciones que trato de trabajar desde distintos puntos de vista venían dadas por la propia estructura del capitalismo, que se iba alejando del trabajo y de la producción de la industria y se iba volviendo un mundo de algoritmos, automatismos y capital financiero.

—Al hilo de lo que dice, ¿qué papel jugaría la violencia en nuestras respuestas, frente al discurso buenista? ¿Conviene ejercerla ante otras violencias digamos legitimadas, como la desmantelación de la sanidad pública, el precio de los alquileres, los desahucios?

—Una joven, en Buenos Aires, me decía que los únicos que hablan de tomar las armas son los mayores de 70 años. En otros periodos se legitimó la violencia, incluso la teología de la liberación legitimó la violencia revolucionaria, esa violencia que se protege de la violencia estructural de este sistema. Pero como el sistema mismo se ha vuelto hiperabstracto, ¿contra quién ejerces la violencia? ¿Contra Amazon, contra Google, contra el Ibex 35? Las ramificaciones y los modos transversales de expansión de esta nueva estructura no permiten emplear la violencia de una manera clara en este sentido redentor o mesiánico. Como fue pensado por Benjamin y por la teología de la liberación, existiría una violencia redentora, una violencia justa frente a la barbarie del propio sistema. El problema es que no se encontraría fácilmente la brújula de cómo orientarla.

—Es como aquello que decía Umbral de que, con Franco, por lo menos uno sabía contra quién luchar…

—Sí, es verdad que las dictaduras de antes estaban constituidas bajo la forma de estado de excepción y uno localizaba al enemigo claramente; ahora hay estados de excepción, pero no cabezas visibles, nos aproximamos a la separación entre capitalismo y democracia. Después hay otro problema, hay ingredientes populistas nuevos, fenómenos como Trump o Milei que, hay que reconocerlo, han provocado el fastidio de ciertas políticas, de promesas incumplidas, de la incapacidad de reconocer lo colectivo, lo común, la desconfianza, en definitiva, del mundo de la política después de la pandemia, que está asociada a una especie de robo. La pandemia cruzó un umbral. Hace que estas nuevas figuras de la autoridad sean mucho más volátiles que las dictaduras de antes, pero que generan grandes corrientes de simpatía entre los que los marxistas dirían desclasados o lumpen.

—En las conversaciones que recoge el libro, se hace una distinción entre explotación (más genérica) y opresión (más identitaria). ¿Cómo conjugar esa protección a los sectores oprimidos sin que prevalezca la distinción identitaria por encima de lo común?

—Es la misma lucha, pero no se percibe como tal. Ahora prevalecen los derechos de las minorías, del feminismo, el colectivo LGTBI, etc., que pertenecen al campo de la opresión, y se han despreocupado las verdaderas transformaciones económicas relacionadas con la justicia social. Esto es un planteo erróneo, describe un mundo progre que, pavoneándose de una manera narcisista, se le ocurrió disgregar la defensa y protección de diferentes colectivos de las reivindicaciones generales que llevaban muchos años de lucha, de cárcel, de muertes, de sufrimiento. Hay un discurso antiprogre, rojopardista, en donde se desprecia ese sector, pero las reivindicaciones que forman parte de la lucha de los sectores oprimidos no pueden borrar que la explotación es la que está al frente de todas estas formas de opresión. Entender las reivindicaciones de los diferentes colectivos oprimidos sólo se vuelve inteligible en un mudo de explotación capitalista.

—Si el sistema nos aboca al instinto de muerte, a esa constante repetición, ¿cómo es posible que no la reconozcamos?

—El gran descubrimiento de Freud, en Más allá del principio del placer, es cuando analiza cómo se constituye el yo. Los pensadores clásicos ven las amenazas hacia la persona provenientes del exterior, y la salvedad que hace Freud es que esas amenazas están en el interior mismo, en cómo está constituido el ser humano, que tiene una infelicidad primordial, estructural, de ahí que estén repletas las librerías de libros de autoayuda que tratan de explicar este fenómeno, esta infelicidad no visible, organizada de manera inconsciente. La ventaja del capitalismo, como dices en la pregunta, en su uso de la pulsión de muerte es que la pulsión de muerte uno no sabe bien dónde situarla, por eso la sitúa fuera, pero se reactiva en uno con una serie de elementos libidinales que la ponen en marcha.

—Aparecen numerosos escritores, pensadores, artistas en estas páginas. ¿Qué papel cumple el arte en ese punto de emancipación, de soberanía de uno mismo?

—Quienes han pensado en el final del arte de algún modo tienen razón, en cuanto que no es infinita la serie de nombres propios que van a producir rupturas o vanguardias, esa obra capaz de cambiar el campo de referencias inmanente a esa disciplina. En ese sentido, puedo considerar que es plausible discutir el final del arte. Cómo se escribe poesía después del fin de la poesía, cómo se hace arte después del fin del arte, para mí es un desafío que no veo como oposición, sino como reto.

—De todo parece haber un final inminente salvo del capitalismo.

—La experiencia del final es inacabable. Joyce pudo sentir que mataría la novela para siempre con Ulises, pero sentir eso hoy es imposible porque forma parte de una lógica, la del consumo masivo que tiene garantizado el mercado de su indefinida reproducción, por lo que el final puede durar siglos. Bifo Berardi asegura que marchamos hacia la extinción de la humanidad; si es cierto, puede durar mucho tiempo.

—¿Hubiera sido posible este despliegue insaciable y cruel del capitalismo sin el derrumbe de las grandes religiones?

—Creo que no, lo que nos obliga a pensar seriamente en lo que ocurre cuando una autoridad simbólica es destruida. Hubo un descuido en la idea de pensar que, una vez que se destruye una autoridad simbólica, accedemos rápidamente a un principio de libertad. Y esto el cristianismo lo recoge muy bien: si para Freud la religión tenía que ver con la idealización de un padre por nuestro desamparo original, el cristianismo introduce en el propio Dios-Hijo el desamparo primordial y hace emerger una figura única, ese Hijo que grita y le pregunta al padre por qué lo ha abandonado. Ese Dios instalado en el desamparo sin consuelo posible. Su enseñanza es que no termina de morir, no puede ser matado del todo. Esa es una de las claves de la subsistencia de los proyectos emancipatorios, lo digo de manera apresurada, pero acompaña la idea de que hay una potencia simbólica en el hecho religioso que habría que volver a buscar en los actos instituyentes, no las lógicas institucionales que vinieron después y se las apropiaron.

—Para avanzar en la emancipación, ¿se requiere de tutela, de espita, una epifanía o ganas?

—Son importantes todas las menciones que haces. Una epifanía vinculada enigmáticamente a la injusticia como agravio, es una condición, pero no es suficiente, como las ganas, pero también se requiere la experiencia de que lo injusto es insultante, te hiere lo que es injusto. La emancipación no puede ser una opinión política más.

—¿Tiene sentido ser marxista hoy en día?

—Tiene sentido en un aspecto, para mí no en cuanto a los momentos hegelianos, esas divagaciones sobre si las contradicciones del capitalismo lo van a derrumbar, no me interesa, sino en cuanto a que el verdadero valor surge de la explotación del trabajo. Eso me parece que sigue siendo indispensable, la idea de la plusvalía es clave. A pesar de todo el desarrollo tecnológico, si los explotados decidieran parar el mundo, el mundo se pararía. Otra cosa es por qué no van a tomar esa decisión; pero si la tomaran, este mundo se detiene.

—¿Por qué no lo hacen?

—Por promesas (simbólicas y no) de distinto tipo, pero si Marx se despertara y viera cómo están China y Rusia diría: “Me equivoqué en la parte hegeliana, pero al final, el capitalismo planificado va teniendo más fuerza y más solidez que el capitalismo sin planificar, como el norteamericano”. China ha ganado, tiene una sociedad más sólida, más difícil de perforar que el modelo americano.

—¿Qué hay de poético en Jorge Alemán?

—La primera experiencia que tuve en relación de vincularme a un deseo de saber fue el intento de descifrar un poema. Fui a la biblioteca de uno de mis maestros para estudiar, tomé un libro de poesía, me lo llevé a casa, y empecé a escribir poemas y a corregir los poemas impresos, ¡imagínate mi locura y osadía! Nunca sentí nada similar a esa primera vez leyendo un poema. ![]()