Mayo, 2025

Cuando ocurrió el estreno de Bellas de noche, el 25 de septiembre de 1975, en cuatro grandes salas de cine, nadie imaginó que acabaría convertida en un éxito tan contundente que permanecería 26 semanas en cartelera. Dirigida por Manuel M. Delgado, la película inauguraba el llamado ‘cine de ficheras’. Lamentablemente, medio siglo más tarde, el prejuicio y la minusvaloración de los géneros nacionales impide reflexionar a fondo sobre su verdadero valor, no sólo histórico-cultural, también económico y desde la perspectiva de industria. Y más aún en los años recientes, escribe aquí el periodista Sergio Raúl López, en los que menos de cuatro de cada centenar de espectadores en las salas del país acudieron a ver cine mexicano.

Durante largos años —hace justo medio siglo, para ser precisos—, el término ‘cine de ficheras’ se ha constituido nada menos que en un efectivo sinónimo con el que nos referirnos a todas aquellas, cientos —si no es que miles—, de películas de ínfima calidad, que echaban mano de la explotación sexual y completaban sus diálogos con albures y todo tipo de dobles sentidos, básicos y torpes por lo regular, en labios de actores que resultaban lo más lejano a la galanura o a la apostura cinematográfica de la Época de Oro nacional y ya no digamos de los clásicos hollywoodenses, aderezado por música tropical local ya vastamente popular en los centros nocturnos que por aquel entonces resultaban abundantes, y repletas de las bailarinas, cantantes y cabareteras más célebres.

En síntesis, de obras que denigran al país y a su cultura.

Nadie más claro para apuntarlo que el crítico Jorge Ayala Blanco en el seminal volumen La condición del cine mexicano (1986): “Como ha sucedido con todos los géneros destinados a volverse dominantes por una larga temporada en nuestra cinematografía, las raíces del cine de ficheras deben buscarse tanto en épocas remotas como en antecedentes más cercanos. Rey feo, almáciga encueradora, violador goce tumultuario, epítome alburero y falo flácido del lopezportillismo, el género característico de la catástrofe cultural fílmica de 1976-1982 sería la siempre penúltima metamorfosis del fuliginoso y sabrosón cine de cabareteras de los años alemanistas (1946-1952); pero es también la prolongación expansiva de una nueva combinatoria que se inició en los teatros populacheros y en el cine echeverrista: mezcla de sketches de teatro de revista, comedia picante, variedades danzoneras y salseras, melodrama prostibulario, picardía mexicana, miseria sexual y desfile de desnudistas de burlesque”.

El Estatismo no juega todas las fichas

Esta idea, aparentemente contundente e irrebatible, no es más que el designio inatacable, inevitable y, a la larga, la sentencia masivamente repetida hasta la saciedad de un sistema presidencial que buscaba sustituir al cine popular de mediados de la década de los años setenta para erigirse como único productor posible y existente, en un plan de nacionalización que, en aquel sexenio (1970-1976), merced a un Plan de Reestructuración de la Industria Cinematográfica de 1971, implicó la creación de fondos, estudios, laboratorios, productoras, cadenas de exhibición y todo tipo de empresas públicas relacionadas con la creación cinematográfica.

Empero, la comedia erótica, llamada también sexicomedia, acabaría por dominar prácticamente las dos décadas siguientes de una taquilla masiva y eminentemente poblada por las clases bajas y medias, en una época en la que el boleto de entrada aún pertenecía a la canasta básica secundaria y en la que había una gran cadena estatal de exhibición, la Compañía Operadora de Teatro (COTSA), que permitiría a las producciones mexicanas privadas hacerle fuerte competencia a los taquillazos gringos de la época, sin reparar en prejuicios morales, artísticos o pretendidamente intelectualizados.

Este menosprecio se trata, en realidad y aunque queramos olvidarlo, de una orden directa y final —pues ya lo había venido advirtiendo en los años previos como lo hizo en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en Santiago de Chile, en abril de 1972— emitida justamente durante la décimo sexta ceremonia de entrega de los Premios Ariel, ocurrida en el jardín de la residencia oficial de Los Pinos el 22 de abril de 1975, por el esquizofrénico presidente ora líder de los países no alineados —aquel Tercer Mundo tan inasible como débil y frágil—, ora cabeza de la terrible Guerra Sucia y terrible poder absoluto del país, Luis Echeverría Álvarez, entercado en su mandato por producir historias edificantes sobre los héroes patrios de la Independencia y la Revolución, sobre los grandes muralistas vasconcelistas o sobre los “grandes temas sociales”.

Ese mediodía, el todopoderoso mandatario se encargó de expulsar a los productores privados de la industria nacional —siendo que ellos mismos habían creado, establecido y logrado exportar internacionalmente—, enviándolos “a que se vayan a administrar sus bienes raíces o a contar cupones de certificados financieros de producción fija, a inversiones de viuda” y también a “descansar y a disfrutar de sus rentas”, porque no bastaba “un poquito de sexo, de gracia, de chistes de mal gusto”, sino filmar con un “sentido de superación”.

Echeverría se apropió de una Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) que había reanimado artificialmente tres años antes para conmemorar el cuadragésimo aniversario del cine sonoro mexicano y de la filmación de Santa (México, 1932), dirigida Antonio Moreno y protagonizada por una Lupita Tovar repatriada del Hollywood silente y cuyo emblemático premio Ariel entregaba personalmente en Los Pinos desde 1973.

Más allá de si Santa fue la primera cinta nacional con sonido sincrónico —pues hay predecesoras no tan exitosas—, en realidad el sonido óptico logrado por el Rodríguez Sound Recording System de Joselito Rodríguez dio autonomía a la cinematografía mexicana y generó una industria, luego conocida como la Época de Oro, gracias a que evitó los costos y las regalías que los sistemas hollywoodenses cobraban por todo el mundo, legando una impensada pero valiosísima soberanía audiovisual.

Lo cierto es que dicha nueva Academia, estatizada, contaba con un consejo oficial decidido desde la Presidencia y también conformado por representantes de secretarías de Estado como la de Educación Pública, la Universidad Nacional o el Politécnico Nacional, la cámara industrial Canacine y hasta el consejo de ciencias Conacyt, entre otros. La vieja Academia había sido disuelta 14 años atrás por problemas intestinos y limitaciones presupuestales y organizativas de sus miembros fundadores en 1958, apenas doce años después de haber sido fundada.

Este fenómeno se entiende con plenitud y profundidad gracias al entrañable largometraje documental Perdida (México-España, 2009), reivindicación audiovisual familiar de Viviana García Besné sobre la poderosa herencia cinematográfica de su familia, los Calderón Stell, especialmente don Guillermo, y la visión industrial de exhibidores y productores de la Época de Oro y de los años subsecuentes para mantener vivo el negocio; porque sí, el cine es un negocio y no sólo una forma de expresión artística, que también lo es, y que puede consultarse en las plataformas Mubi y Nuestro Cine Mx.

Una paradoja deliciosa

En pocas palabras, el término “cine de calidad” se había estatizado y vuelto uso oficial, incluso presidencial, y que no tiene nada que ver con la acepción lingüística de dicha palabrita que sugiere buenas hechuras, obras artísticas, autorales o “de aliento” destacadas, pues en realidad era empleada —y sigue siendo su uso común hasta la fecha— como sinónimo de aquella filmografía producida y subsidiada por el Estado.

Esa es la razón por la cual se disfruta plenamente la más deliciosa de las paradojas históricas que ya desearía cualquier argumentista de comedia negra o de enredos: resulta que en las horas previas a la ceremonia de entrega de aquel Ariel de 1975, el actor Rodolfo Landa —cuyo apellido original era Echeverría Álvarez, es decir, el hermano mayor del Presidente—, en sus oficinas como director del Banco Cinematográfico, había signado un contrato con don Guillermo Calderón Stell para otorgarle un préstamo para un proyecto novedoso y atrevido.

El actor y dirigente sindical charro del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC), de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y ex Diputado Federal, estamparía su firma sin imaginar las consecuencias, pues esta fórmula crearía un nuevo género que habría de dominar la cartelera nacional hasta entrados los años noventa.

Nombrado en los últimos días del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, Rodolfo Landa sería ratificado por su hermano una vez ocurrida su ascensión en el Sistema Métrico Sexenal y recibiría un aumento de mil millones de pesos para las operaciones del Banco Cinematográfico, acción que sería acompañada por la creación de la Cineteca Nacional —la que habría de arder por completo en 1982—, del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), la Corporación Nacional Cinematográfica S.A. (Conacine), la Corporación Nacional Cinematográfica Trabajadores-Estado Uno y Dos (Conacite I y II), el Centro de Producción de Cortometrajes o el Cine Pedro Armendáriz —privatizado como el Cinemark 12 y actual Cineteca Nacional de las Artes—, además de la puesta en marcha de la estatizada y revivida AMACC.

Un préstamo nomás (y no pediré más)

Regresando al préstamo, el dinero serviría para que el prolífico Miguel M. Delgado —conocido principalmente por ocupar la silla del director y no crearle problemas a Mario Moreno “Cantinflas” en cintas como El gendarme desconocido, Los tres mosqueteros o El señor fotógrafo— llevara a la pantalla grande el guión de Víctor Manuel “Güero” Castro, basado en la exitosa obra teatral de Francisco Cavazos, Las ficheras —estrenada en 1971 y que llegó a alcanzar 2 mil 500 representaciones en el Teatro Principal, de acuerdo al investigador Edmundo Bastarrachea—, para Cinematográfica Calderón, nada menos que la productora que había popularizado otros mexicanísimos géneros cinematográficos como las rumberas o el cine de luchadores con todo y sus versiones soft-porno.

Cuando ocurrió el estreno de Bellas de noche —la censura cinematográfica prohibió titularla Las ficheras, así que el Güero Castro tuvo la ocurrencia de rendir un antihomenaje a Luis Buñuel y a su filme ganador de la Mostra de Venecia en 1967, Bella de día (Belle de Jour)—, el 25 de septiembre de ese mismo 1975, nadie imaginó que acabaría convertida en un éxito tan contundente que permanecería 26 semanas en cartelera, sí, seis meses y medio.

Y no sólo eso. A diferencia de las hoy reducidas salas de cine, la película abrió en grandes palacios de exhibición de amplia capacidad: el Cine Tlanepantla, de mil 500 butacas, en el municipio mexiquense homónimo; El Dorado 70, de 3 mil asientos, en Plaza Universidad, y el Cine México de 3 mil 500 butacas, sobre avenida Cuauhtémoc en la colonia Doctores —al que se agregaría el Cine Olimpia, de 2 mil 774 asientos, sobre 16 de Septiembre, en el Centro Histórico, once semanas más tarde.

“La prostitución es un invento de las familias para garantizar la santidad del matrimonio, y El Pirulí, alburero nombre del cabaret con habitaciones reservadas para retozar con las Bellas de noche (Miguel M. Delgado, 1974), es un sitio consagrado como último bastión impoluto del familiarismo”, explicaría de nuevo Ayala Blanco en La condición del cine mexicano y su referencia a la familia, quizás inconscientemente, referiría también a los hermanos Echeverría.

El primer hermano de la Nación había autorizado los fondos públicos para que se filmara la sexicomedia seminal de lo que se convertiría en una taquillera avalancha, y que daría nuevo rumbo a la producción nacional pues les permitiría no volver a requerir préstamos del Banco Cinematográfico sino explotar la receta hasta que ya no funcionó… Pero dejó de funcionar ya que el público había cambiado cuando el cine adoptó el formato Multiplex —o Multisalas—, cerraron los grandes cines populares y Hollywood entró de lleno a la cartelera comercial dominándola por completo. Sí: el público había cambiado, lo mismo que la infraestructura y los costos de las entradas. El cine popular había sido declarado muerto por vía de las políticas privatizadoras en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Melodrama guapachoso y en ropas escasas

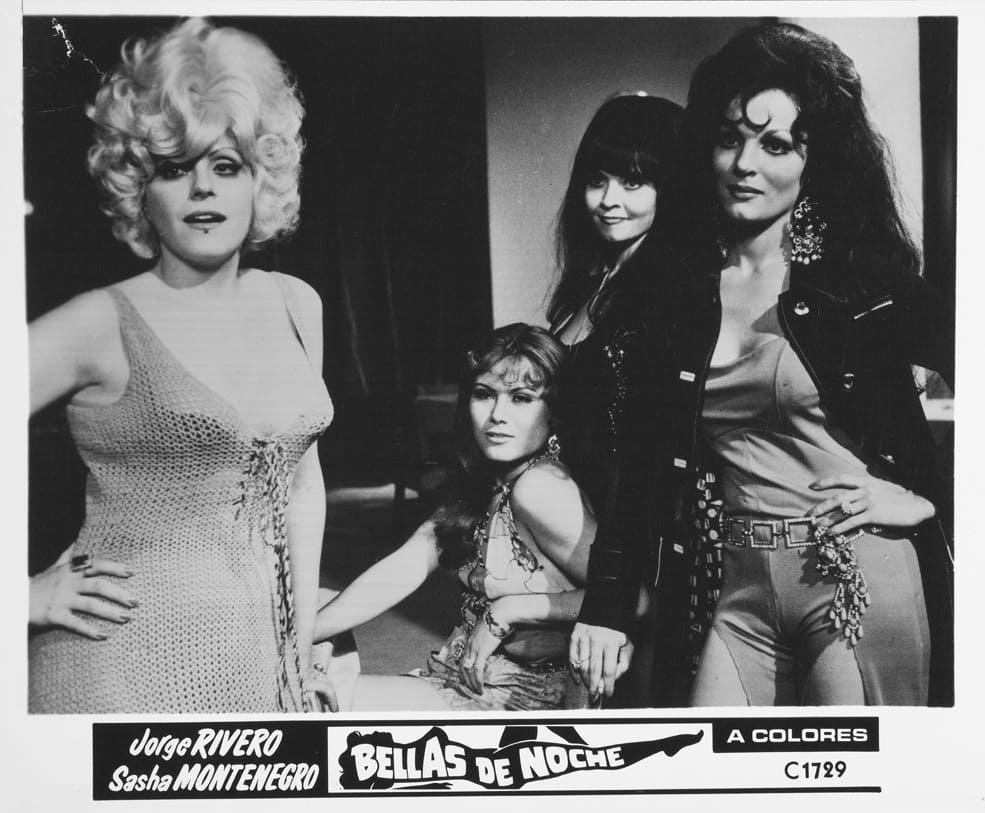

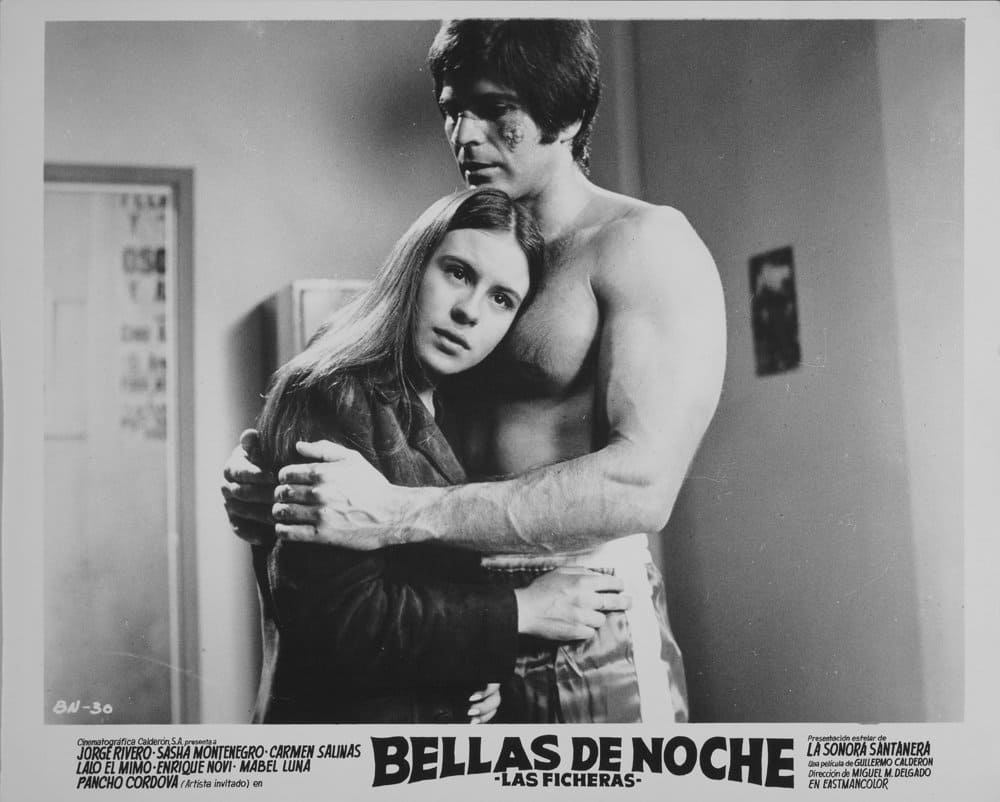

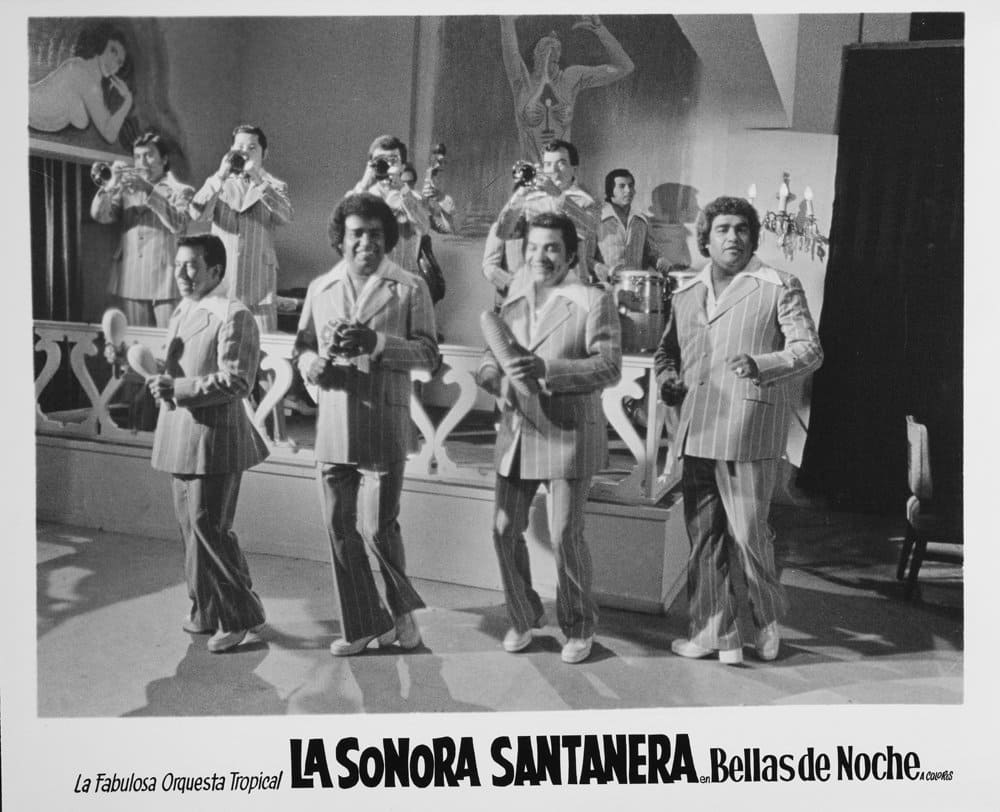

La fórmula de Cinematográfica Calderón era, por lo demás, muy clara, casi transparente: un puñado de curvilíneas bellezas en ropas escasas o frecuentemente sin ellas, dado que ejercen el oficio de cabareteras —u otros sucedáneos como rentarse para bailar o para prostituirse en los cubículos privados de los cabarets y centros nocturnos—, como lo eran Sasha Montenegro (futura esposa del siguiente presidente, José López Portillo “Jolopo”, en el papel de Carmen), Leticia Perdigón (o Perdición, como Lupita), la célebre bailarina cubana Rosa Carmina (María Teresa, aparición que sutura ambas épocas, de las rumberas a las ficheras) o Mabel Luna (la Muñeca), junto a galanes fortachones con estómago de lavadero y rostros impertérritos como Jorge Rivero (el expugilista en decadencia “Bronco” Torres) y cómicos todavía egresados de la carpa y el teatro de revista como Carmen Salinas (“la Corcholata”), Lalo “el Mimo”(Margarito Fuensanta “el Vaselinas”) Rafael Inclán (Movidas) o Pancho Córdova (el dueño del non sancto recinto, don Atenógenes); claro está, inundado por los guapachosos ritmos de la sensacional —y en esa época todavía única y original— Sonora Santanera, para conformar un melodramón que relata las vicisitudes de un boxeador, ni campeón y sin corona, venido a menos que comienza a trabajar de sacaborrachos en el citado centro nocturno, enamorándose de Carmen, la más casta de las chicas del tacón alegre y defendiendo el honor, que ignora ya perdido, de su hermana Lupita.

“Antesala de la célula social o su perfecto sustituto, con una hipotética realidad puramente relumbrosa y verbalista, el prostíbulo transfigurado del cine de ficheras funge como un ámbito marginal, tangencial con respecto al deseo y desligado por completo de cualquier relación de explotación. Dentro de él nada se cuestiona, ni el desfogue en magnitudes no pedidas, ni la explotación más evidente, la de los proxenetas, seres dignos de comprensión compasiva, por cuatísimos o por estar dotados de todas las virtudes burguesas o hallarse vulnerados sin motivo por una Muñeca indesmovilizable.

“En el interior del cabaret-burdel del cine de ficheras no hay melodrama que resista el embate de un par de albures chispeantes. Estamos en la escena donde se aferran y se niegan a su caducidad por evolución los valores más retardatarios de la sociedad mexicana: el machismo prepotente (pero vagamente mellado), la calidad de la hembra disponible (pero sospechosamente utilizadora), la redención in extremis permanente pos-Alcoriza (El oficio más antiguo del mundo, 1968), la Familia inmaculada tras un buen baño de sexo voyerista”, expresaría de nuevo el profesor Ayala Blanco en el volumen ya citado en que analiza la condición del cine nacional de aquellos años.

Clara actualización de otro de los mexicanísimos géneros de cine como lo fue el drama de rompe y rasga de las rumberas en los años cincuenta, pero con mayor desenfado y cinismo, también creado por Calderón Stell en su exitosa cuanto longeva compañía, la sexicomedia a la mexicana era una respuesta a una cartelera que comenzaba a llenarse de las candentes películas subidas de tono que llegaban de Italia, Francia, Estados Unidos y hasta del destape ocurrido en España, pero que en ninguno de sus países de origen sufrieron la condena y el oprobio que de manera ignominiosa cayeron sobre estas producciones locales que continuaron con Las Ficheras / Bellas de noche Parte II (México, 1977) y otros seriales como Los albañiles (1981), La pulquería (1981), del mismo tándem creativo, y a la que se incorporarían figuras de la Época de Oro como Gilberto Martínez Solares en El vecindario (1981), El ratero de vecindad (1982), Tres mexicanos ardientes (1986), o de su hermano Adolfo Martínez Solares en El día de los albañiles II (1982), Los verduleros (1986) o Tres lancheros muy picudos (1989), entre una infinidad de ejemplos.

Todo ello a partir del discurso presidencial que exigía “cine de calidad”, un término que sigue aplicándose al cine subsidiado con dinero público en nuestro país —incluso en las redacciones de las convocatorias de fondos y exenciones fiscales más recientes como el Programa de Fomento al Cine Mexicano (Focine) de la Cuarta Transformación que “apuesta por un cine de calidad, diverso, plural, incluyente”. Hoy en día pareciera que las salas repletas y las 26 semanas en cartelera de Bellas de noche fueran una mancha, un estigma, un equívoco, en esa entelequia que llamamos cine mexicano y no un ejemplo de éxito, de taquilla, de recaudación además de la clara continuación del cine popular que conformó la Época de Oro con sus charros cantores, sus tarzanes de bailes finos de salón o sus estrellas de melodramas moralinos.

Nada más fuera de la realidad: la gente que repletaba los grandes palacios de exhibición para miles de espectadores nos demuestra que el cine taquillero conforma a una industria saludable y poderosa, pues la producción para festivales y salas de arte, si bien da prestigio, no basta por sí misma para cerrar el círculo industrial de la producción cinematográfica; más aún en los años recientes, en los que menos de cuatro de cada centenar de espectadores en las salas del país acudieron a ver cine mexicano.

Lamentablemente, medio siglo más tarde, el prejuicio y la minusvaloración de los géneros nacionales como lo fueron los charros cantores y tequileros, los luchadores contra monstruos de cartón piedra y peluches, el cabaret de rompe y rasga, las traileras vengadoras e invencibles, e incluso los corridos y relatos del mundo del narco, son mirados de soslayo y con un aire de superioridad que evita reflexionar a fondo sobre el pequeñísimo porcentaje de la población de esta nación que tiene acceso, o al menos noticia, de los más de dos centenares de filmes que producimos anualmente sin mayor repercusión pública.

Miremos, entonces, con nuevos ojos a ese cine setentero poderosamente popular y con fórmulas que verdaderamente hicieron una industria. ¡Vivan las bellas, aunque sea sólo de noche y en lo oscurito! ![]()