Las lectoras

Diciembre, 2024

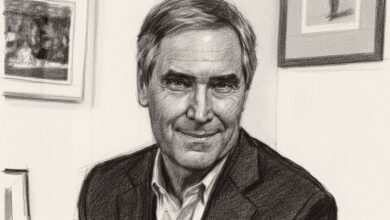

En esta nueva entrega, Pablo Fernández Christlieb nos habla de los lectores y los libros; de la lectura y sus lectores. Los hombres, por lo común, leen para enterarse, para saber, para escribir, para ser cultos o informados, para lo cual consumen textos de toda índole, como papas fritas. Las mujeres, en cambio, leen para encontrar al próximo lector, al destinatario correcto. Leen mucho. Son las que conocen el misterio. Eso sí, una mujer no recomienda un libro, sino que lo vuelve a comprar y lo regala, y en casos de urgencia, regala el suyo propio.

Si la gente leyera de a de veras no habría tantos libros como de hecho existen. Pero sí habría más escritores. Porque no es el libro el que hace al escritor. Sino su lectura. La lectura es un misterio. Lector es el que hace que un escritor exista. La gente sabe leer, y lee en efecto, pero eso no es la lectura: la lectura consiste en lograr que existan los escritores.

La lectura de verdad es de libros, no de papelitos sueltos, ya que hay que convivir y pernoctar e insistir con lo que se lee el tiempo suficiente para empezar a respirarlo, a que se le peguen las palabras. Pero los libros y su lectura son cosas diferentes. Los libros se publican, se venden, se compran, se regalan, e incluso hasta se leen, pero la producción editorial, que tiene un éxito innegable, se basa en un programa de trampas, una de las cuales es hacer creer que el que tiene un libro abierto ya es lector, y las otras son las de los típicos negociantes: los anuncios, las reseñas, las presentaciones de libros, las relaciones públicas; pero ahí no hay lectura, aunque se lea, sino que lo que hay es el consumo de libros perpetrado por alfabetizados consumidores; y se sabe que todo lo que se consume se agota y se acaba y desaparece, y por lo tanto no tenía ni siquiera necesidad de aparecer. Porque si alguien por ahí perdido coge un libro del montón de libros del mundo y lo lee y luego lo regresa al montón, el libro ya se consumió y se esfuma cuando se cierra, que es como haberse comido una bolsita de papas fritas, y aunque haya muchos consumidores de Sabritas, de todos modos no queda nada: aunque los consumidores alfabetizados sean muchos, el libro no pasa de ser algo que se desvanece al acabar de leerlo; los libros que se consumieron son los que hacen que no valga la pena que se hubieran escrito, porque quedan como desleídos —nunca mejor dicho— y el autor se evapora de la misma manera.

Por el contrario, la lectura es el acto de hacer que un libro no desaparezca, no se cierre, no se pierda en el librero; y su existencia no se debe a los compradores, sino que se la debe a alguien que andaba de incógnita por la librería rastreando, con el sexto sentido encendido, con deditos como de contador geiger, y cuando lo tuvo en las manos, supo, mejor que el editor, que ese libro tenía dentro algo además de las palabras; y entonces se lo lleva a su casa y se enfrasca en la lectura.

Si alguien ve una película que nadie vio, o la vieron muchos pero todos aislados en sus casas, hasta puede dudar si no fue una alucinación, pero si la ve en el cine con otra gente junta, entonces ya tiene visos de veracidad. Parece que la lectura, aunque sea necesariamente a solas, consiste en una conexión entre lectores: el lector es el encargado de tender un hilo de letras que conecte a los lectores para que el libro y su autor existan de a de veras, o más bien dicho, un lector es el que se encarga de fabricar otros lectores. Porque, en rigor, el que escribe en realidad no ha escrito nada sino hasta que alguien que lee se da cuenta de que eso es bueno (si se da cuenta de que eso es malo, el autor ya perdió su chance de nacer; sólo le queda el chance de vender): el verdadero, genuino, autor de un libro no es el que lo escribe, sino el primero que lo lee y hace que alguien más también lo lea —y así sucesivamente— toda vez que es sólo entonces que la escritura empieza a adquirir consistencia de realidad.

Y parece ser que los lectores son lectoras. Los hombres, por lo común, leen para enterarse, para saber, para escribir, para ser cultos o informados, para lo cual consumen textos de toda índole, como papas fritas. Las mujeres leen para encontrar al próximo lector, al destinatario correcto, preguntándose quién va a saber leerlo, quién va a pensar en la mujer que se lo dio mientras lo lee. Leen mucho: cuando no se las ve por ninguna parte es que están leyendo. Son las que conocen el misterio. Y una mujer no recomienda un libro, sino que lo vuelve a comprar y lo regala, y en casos de urgencia, regala el suyo propio, porque asume que el libro está en mejores manos mientras alguien más lo está leyendo. Por eso no necesitan escribir libros, porque en rigor están inventando escritores, haciendo que los libros existan, ya que saben que existen porque se leen, no porque se escriban.

Los escritores se la pasan toda la vida buscando lectoras que los inventen. Seguro que hay un buen número de individuos que escribieron cosas chidísimas, pero que no existen porque no hubo una que los leyó. Son ellas, las lectoras, las que hacen que existan Abelardo y Eloísa, y Cartas a un joven poeta de Rilke, la Travesía del manglar de Maryse Condé, los Fragmentos de Novalis, Helena o el mar del verano de Julián Ayesta, Viernes o los limbos del Pacífico de Michel Turnier, o Lolita, y ninguno que esté en la mesa de novedades.

En efecto, alguien que pretende escribir en serio (esto es —como dice Juan Forn en otro libro de ésos— que no diga mentiras) no puede escribir para que lo lean esa bola de alfabetizados que pululan por las librería y que ciertamente compran sus libros, sino que tiene que soñar, como si eso fuera lo que le diera realidad a sus palabras, que haya alguien que lo lea mejor de lo que él escribe. ![]()