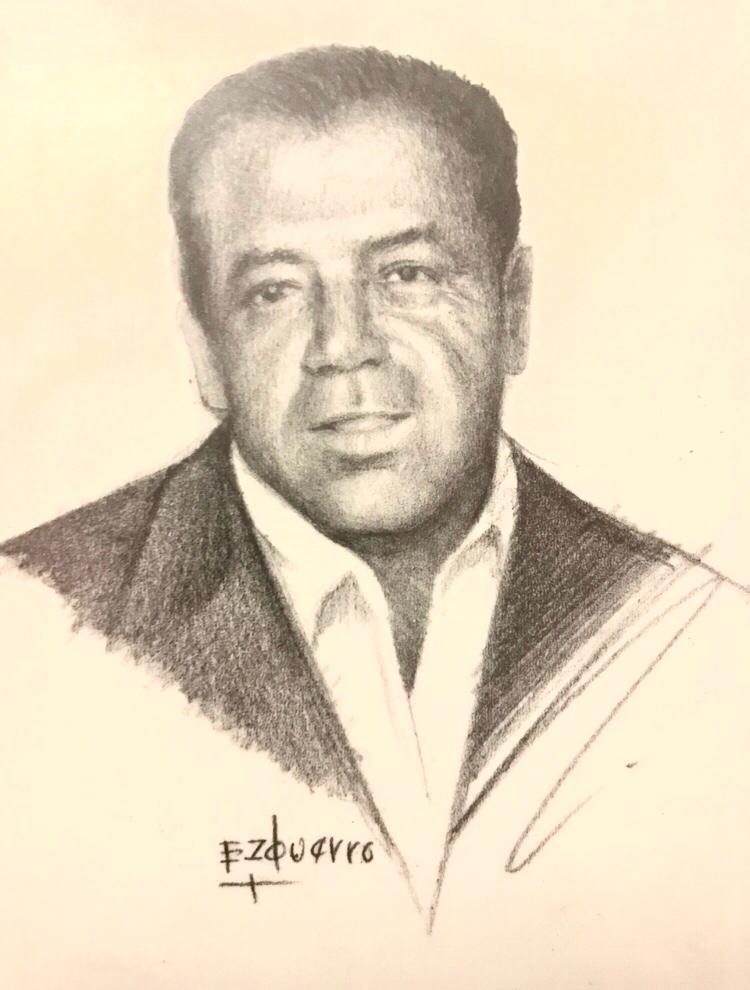

Una leyenda en Suma

El 13 de junio, de hace cien años, nacía don José Antonio Roura Novelo, quien sin querer, acaso por su aventurada vida, dejara una leyenda, que aún es contada como tal en los alrededores de Suma de Hidalgo, al “raptar”, a principios de la década de 1950, a la chica más hermosa del pueblo, “rapto” que fuera en realidad una complicidad, como en el suceso de Helena con Paris. Una leyenda que en el año 2012 se convirtiera en el libro José y Reina: un septiembre olvidado en Suma (unasletras, industria editorial, en su serie de poesía, pues la historia está contada en dodecasílabos) del cual reproducimos un fragmento para traer de nuevo, en su aniversario, a este buen hombre (marinero, cosechador, arriero, chiclero, maderero, ruletero, henequenero, chofer, escribiente en una hacienda, trolebusero, honrado…) que falleciera el 19 de septiembre del año 2000…

I

¿Un gato de pronto devora mis ojos?

No sabe cómo, pero no tuvo padres.

Sí, lo engendraron, los ha de haber tenido,

lo habrán visto nacer, probablemente una

ternura, una dulce mirada, dos besos.

Pero no creció con ellos. De repente

un día estaba con sus tíos, hermanos

de su madre, en Campeche, en Ho-Pelchec, solo,

acaso dos años, sin ruta, sin brújula,

sin alma, sin palabras, sin compañía.

Las cosas pasan en contra de los niños

de manera precipitada, doliente

e impune: ¿puede de súbito la Luna

no propagar la luz que nos ilumina

la noche?, ¿puede de súbito mi gato

devorar mis ojos mientras miro inquieto

en mis sueños un tornado que me absorbe?

El niño sí estuvo repentinamente

sin sus padres, que no volvió a ver más nunca.

¿Quiénes fueron, cuáles son sus nombres, dónde

reposan sus restos, qué fue de su vida?

Nadie sabe, nadie le dice, él no sabe.

¿Los tíos? Lo ignoraban: dormía bajo

la escalera, y un golpe por esto y también

por aquello, y uno más por la travesura

siguiente. Un palo tras otro, para que el

niño se conduzca como un hombre desde

la niñez: los golpes orientan, maduran,

apaciguan, someten, trastornan, guían.

(Un canto a lo lejos estremece el viento:

¡hura, hura, acércate, que mi voz se expanda,

que los trinos sucumban hoy en la noche!)

La mazorca, boca abajo, no se daña

Nació en 1920, parece

que el 13 de junio, porque la certeza

de la fecha de su nacimiento no

la tiene: pero ese día es san Antonio,

como su nombre. De allí que le gustara

para su onomástico: él decidió cuándo

y dónde nació. En Ciudad del Carmen, dice.

(Aunque se apunta en actas que es de Tabasco,

Tenosique, negaba él esa evidencia.)

Tal vez no cursó ahí la primaria: no

hay registro de sus dos años de estudio.

No existen papeles, tampoco él recuerda

esos años; pero sabe bien leer y

escribir. A los 14 años huyó

de la desconsiderada, fiera, inhóspita

familia. Hacia la montaña. A tumbar monte

para sembrar maíz. “A la dobla”, dice;

“para protegerla de las lluvias, boca

abajo la mazorca ya no se daña.

Después viene la cosecha”. Todo el día

a Sol hervido, a Sol pelado, la espalda

negra, cicatrizada, caparazón

vulnerable. Por unos cuantos centavos.

Por una comida diaria. Por pasar

el tiempo. Por ver transcurridos los años.

(¡Reyín, reyín, el canto estremece, araña

que teje sus hilos en medio del monte,

silba en silencio, que mi voz se ahoga, se ahoga!)

Barquito de endeble galopar en olas

Vino la época oscura en las Minas de Oro,

con don Arturo Moreno. Buena gente.

Por fin un trato afable. Sí, las personas

pueden hablar entre sí sin complicarse

la vida, sin alterarse, sin cortar

cartucho, en santa paz. ¡Milagros humanos!

Luego partió hacia La Ortiga, un tumbo donde

cortaban las maderas preciosas: caoba,

cedro, caracolillo. “Bajaban por

medio de un arroyo, a la población, hasta

salir al astero de Savancuy”, dice.

Luego vino el periodo del marinero.

En El Gilberto, un barquito de menuda

escora, de endeble galopar en olas.

Pronto se hizo motorista de la nave.

Ida y vuelta de Savancuy a Ciudad

del Carmen, a Villahermosa, a Palizada.

Transportaban mercancía, lo que en una

pequeña embarcación podía caber:

maíz, fríjol, cerditos, gallinas, pavos.

También trabajó en una lancha cargando

toneladas de cosas a diario. “Se

hacía el gran negocio en los ríos de

Chiapas”. Como en la antigüedad, como en los

tiempos primeros, el trueque era vigente:

el fríjol por patos, el maíz por puercos,

las gallinas, los guajolotes, las cabras

se intercambiaban por los preciados goces

de los que se carecía. (¡Burga, burga,

el canto estremece, el corazón palpita,

la noche acaece, la noche ya es un soplo!)

Vaya sufrimiento sutil, obsesivo

Vivía don José Antonio adentro del

barco. Allí comía, se bañaba, hacía

sus febles necesidades fisiológicas.

Dulce es el agua de los ríos. Por eso

la usaban hasta para beber. Los moscos

eran el martirio. ¡Vaya sufrimiento

sutil, permanente, empeñoso, obsesivo!

“Por el sureste ese es el padecimiento.

Yo lo resistí, al paludismo, pero era

tan bárbaro que ni tres cobijas, ni

los ásperos rayos del Sol me podían

quitar el frío. Me moría de frío”.

Luego acechaba la turbulenta fiebre.

Se fue de esos rumbos para retornar

en busca de la familia. Ahora con una

hermana, la mayor (fueron en total

cuatro: sólo un hombre: él), pero cargaba una

enfermedad venérea. Cuando el cuñado

supo de la gonorrea, sencillamente

lo sacaron de casa, sin miramiento,

ni templanza. El vínculo fraterno expira

cuando intervienen las terceras personas,

ajenas a las querencias demasiado

íntimas. “¡Saca a ese enfermo depravado!”,

gritó el esposo de la hermana, irascible.

Y la hermana cumplió, rápido, el mandato,

no vaya a ser que el hombre la castigara

en la noche, en la alcoba, en el solitario

retiro de ambos, en su callado amor.

(¡Josan, josan, canto, estreméceme pronto,

arrúllame, josan, josan, con un cántico

ruidoso, hermoso y levemente ruidoso!)

II

En los zapotales, vírgenes entonces

Fue cuando resolvió caminar. Ciudad

del Carmen tenía que quedar atrás.

Conocer el mundo caminando, bajo

los pies; husmear aquí y allá. Llegó entonces

hasta la Ciudad de México. Y hacia el norte

lo más lejos fue Zacatecas: “Allí

estaba nevando”, donde consiguió,

presuroso, ropa de medio uso, así

que decidió de nuevo ir al proceloso

mar, sólo que ahora en Tenosique, Tabasco.

(Quizá durante su estancia consiguió

allí el acta apócrifa de nacimiento.)

De pronto, alguien reconoce a don José

Antonio al escuchar, sin querer, de paso,

su apellido. “¡Ey, chamaco!, ¿acaso tu madre

es Victoria Novelo?”, pregunta. “Pues

soy tu tío Eugenio”, le dice, y la vida

se va por rumbo desconocido, inédito:

le pide que lo acompañe a la frontera,

en la montería, a cortar la madera,

con otros tres tíos (administrador,

contador y jefe de campo), los tres

medios hermanos de su madre, y, ya luego

de hablar con el patrón del barco, decide

ir a la central maderera, en Estados

Unidos. Un gran respiro, una gran pausa,

en su camino… hasta que se metió en otros

líos, ahora de faldas. Sobrino al fin

y al cabo de los enérgicos patrones,

le llovían las chamacas, hartas niñas

que se alojaban en sus pródigos brazos.

Pero un alevoso cornúpeta, herido

de celos, lo quiso matar. “Y yo tuve

que defenderme”, dice, y tras dejar otra

herida al ya herido mas desengañado

hombre, no tuvo más remedio que, en polvo

puestos los pies, salir huyendo de allí.

Tendría unos dieciséis años. “Me huí”,

y con el dinero que los atingentes

tíos le dieron se fue de nuevo al monte,

en una chiclería en Aguado Seca.

En los zapotales, vírgenes entonces.

(Voy a buscar un canto extraviado, errado,

que se acomode mejor, cántico débil,

a los vertiginosos cerros del sur,

un canto, ¡yira, lira!, ¡alira, catrina!,

que nos apacigüe el recio corazón.)

Don Juan por fin fue un padre para mi padre

Al no poder desempeñar otra cosa

por su pequeña edad, trabajó de arriero.

“Hasta que se me vino a la mente irme a

Campeche”. Allí fue contratado por una

compañía chiclera, en el monte, donde,

por quítame unas pajas, salvajemente

fue macheteado. Eran apenas los años

treinta del siglo XX. Por allá entonces

no había ninguna autoridad: justicia,

la palabra, era desconocida en esos

ámbitos. O, mejor, se hacía justicia

con las propias manos, de manera que,

ya sano, repuesto en un hospital de

Campeche, donde fue llevado de urgencia

en avión para poder salvarle la

vida, desesperado, inquieto, contrito,

ansiaba el retorno para la venganza.

“Y me machetearon por no tener arma,

por haberla prestado a un amigo, que iba

a un lugar peligroso, ¡y no en condiciones

propicias, pues andaba ebrio, y el contrabando

de licor estaba en su apogeo, por lo

tanto era una locura andar desarmado!”

Y a él le tocó la ignominia del desaire:

no pudo defenderse del asesino

que lo esperaba, taimado, oculto, en su

camino. No lo mató porque creyó,

el ingrato, que ya estaba muerto cuando

lo abandonó para correr en sentido

contrario. “Estaba desesperado por

volver. Tenía un pendiente y no podía

olvidarlo”. Pero un buen día a Placeres,

la montería, retornó, y su venganza

quedó saldada. “Y me regresé a Campeche.

No tuve ningún problema. Porque leyes

no había. Ni un comisario. Nada. Ahí

el que tenía más huevos era el mero

mero. Si uno era tarugo, queda de

trapo sucio para todos: el valiente

vive hasta que el tarugo quiere”. Luego a

Mérida fue, de paso. Comía en La

Panificadora cuando lo nombraron,

y un señor, trajeado, el diputado Sóstenes

Carrillo, lo mandó llamar, al oír

su apellido, con el mesero. “¿Eres hijo

acaso de José Antonio?”, preguntó.

Había sido mi abuelo jefe de

la policía de Yucatán, y Sóstenes

fue su amigo. “¿Qué haces aquí?”, cuestionó.

“De paseo”, respondió mi padre. “¿Hasta qué año

cursaste de estudios?”, quiso saber el

diputado. “Hasta segundo de primaria

nomás, señor”, dijo mi padre. “Bien, pero

tú sabes leer y escribir, ¿no?” “Sí, señor”.

“Toma, pues, mi tarjeta, muchacho, y si

decides quedarte me vas a ver”. Y

mi padre decidió quedarse. “Era Mérida

bonita, y yo había estado siempre en el

monte en medio de tantos peligros: víboras,

moscos, tigrillos. Y me quedé allá con

don Sóstenes Carrillo dos o tres meses

haciéndole mandados. Lo acompañaba

a las poblaciones de Yucatán, hasta

que me recomendó con don Juan B. Sosa,

jefe del Departamento Agrícola e

Industrial de Henequeneros del estado”.

Fungió de chofer. No sólo eso: fue como

un padre. Por fin mi padre tenía un

padre. Y la esposa de don Juan B. también

fue como una madre: estaba, por primera

vez, rodeado de una familia, por fin.

(Se oye el canto, lejano, de una persona

que no sabe cantar: “¡Zoncorá, zoncó,

zoncó, corazón!”, y se diluye en la

noche, temblando la voz, titiritando

de frío, asumiendo su mala canción.)

III

Niño, ni sabes lo que es el henequén

Fue recomendándolo, de a poco, con

los encargados de las varias haciendas

para que le enseñaran el trabajo, a

mi padre, en el campo: qué debía hacerse,

cómo, cuándo, a qué horas y de qué manera,

hasta que llegó el día en que el propio Sosa

lo nombró encargado escribiente en la hacienda

Tzit Tzit Ba chí. Tendría veintidós años.

“Me empezó a ir bien”, decía mi padre. La

hacienda era muy pequeña, donde se

explotaba, como en todas las haciendas,

el henequén. “Recuerdo que producía

unas 500 mil hojas al año. Era

una porquería de consumo: breve,

sin animación, ni perspectiva”. Luego

lo trasladaron a Oxtapacab, hacienda

mucho mayor, para encargarse después

de otras tres en Ixcumpich. Ganaba entonces

180 pesos al mes porque ya era,

aparte de escribiente, pagador de

primera, llegando a ganar cada mes

incluso 210 pesos, y en su

soltería era eso mucha plata. “Yo

no me acordaba ya de mis familiares,

ni ellos de mí”. Cuando lo enviaron a San

Nicolás, al verlo tan joven, quisieron

los trabajadores ignorarlo, pues

los encargados siempre habían tenido

más de 50 años. Cuando les llamaba

la atención, por una u otra cosa, burlábanse

de él. “¡Niño —le decían—, ni sabes lo

que es el henequén!, ¿y así quieres mandarnos?”

Y mi padre les mostraba, entonces, sin

aspavientos (porque no era hombre de gritos,

ni de impertinencias), cómo eran los cortes

de pencas, el chapeo, los empaques, la

selección del sosquil… y los campesinos

enmudecían: ni modo, el hombre sí

sabía por qué estaba en el lugar donde

estaba. Y lo respetaban. Ya ninguno

se volvió a meter malamente con él.

(¿Por qué en la noche las canciones no se

escuchan de igual manera que en el día?

¿Porque no somos los mismos en la noche

que en el día? ¿Por qué la voz de un tenor

es opacada en la madrugada por

la voz de una soprano? Muy quieto, el. canto

se desprende lentamente de la boca

de una dama para venir a posarse,

acurrucado, en el hueco del crepúsculo.)

Blanco, entero, tordillo, potro, rijoso

En la hacienda de Ixcumpich el encargado

le ofreció un caballo, que eran puros mansos,

flojos, obedientes, desgarbados, frágiles.

Excepto uno: Príncipe; blanco, tordillo,

entero, potro, rijoso; inquieto, al grado

de que cuando mi padre lo amarraba en

un poste se hacía una zanja de un metro

con sus impacientes pezuñas, de modo

que con el auxilio de un veterinario

tuvo que castrarlo al pobre, que, después

de adelgazarse un poco, se convirtió

en un animal ejemplar, admirado.

Montado en Príncipe, mi padre entró a Suma,

el pueblo más cercano a San Nicolás,

la hacienda, sólo para contemplar a

la mujer que lo trastornaría: Reina,

Regina, la hija de don Pastor, el dueño

de la planta eléctrica de Suma, y de

su tienda principal, que abarcaba tres

cosas en una: miscelánea, cantina

y billar. La Central, se llamaba, y estaba

a cargo precisamente de esa chica

de veintidós años, la misma que se

sonrojó cuando oyó que el hombre decía:

“¡Qué buena estás para mamá de mis hijos!”

De cien colores se puso la muchacha.

Pero no vayamos tan pronto hacia allá.

Tuvo antes varios romances, tal vez cuatro

hijos, tres matrimonios y, por lo tanto,

tres divorcios, tragos, numerosos tragos,

muchachas en los dormitorios de las

haciendas, muchos amigos, demasiados.

Y los años dejaron atrás al niño,

al fiero adolescente, al muchacho, al joven

impulsivo, al buscador de amores fútiles.

(Oigo un canto tenue, adormilado, escueto:

“Un señor y otro señor son dos señores”,

y se repite la línea como estrofa

punzante, aullido vertical, alarido

que no cesa, intermitente, agudo, frágil.)