Junio, 2022

Se cumplen cuatro meses desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó a sus tropas invadir Ucrania, desencadenando el peor conflicto en Europa en décadas. Los combates comenzaron el 24 de febrero, cuando tropas rusas cruzaron la frontera en varios puntos e invadieron el país ucraniano, tras meses de tensiones, acumulación de fuerzas militares, e incumplimientos de pactos. Han sido cuatro meses marcados por la destrucción, el éxodo, las muertes y el sufrimiento de la población civil. No es lo peor: la ofensiva continúa sin final a la vista. Por eso hemos querido recuperar esta ponencia de uno de los grandes intelectuales y pensadores del siglo XX, Albert Camus —novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés—, en la cual reflexiona sobre el sinsentido de la guerra.

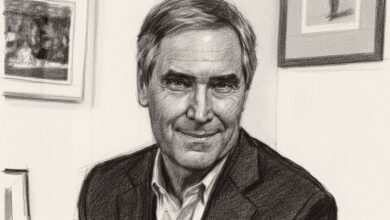

Nota del traductor: en la primavera de 1946, un año después de la liberación de Francia al final de la Segunda Guerra Mundial, Albert Camus fue invitado por el ministerio de asuntos exteriores para una serie de conferencias en Estados Unidos. El objetivo de las conferencias era promover la cultura francesa. Sin embargo, Camus optó por hablar de un tema más general y más profundo: “La crisis humana”. Este sería un tema al que volvería una y otra vez a lo largo de su obra. Para Camus —el obstinado humanista—, es el trabajo de cada persona oponerse a la maldad del mundo para disminuir el sufrimiento.

Lo que sigue es una traducción libre de una de estas conferencias. En ella el autor describe, con lucidez terrible, la decadencia moral que vivió su generación a causa del ascenso de la guerra, la violencia y la indiferencia por el sufrimiento ajeno. Asimismo nos invita a tomar acciones claras para promover la paz.

He realizado esta traducción por dos motivos: el primero es que me ha sido imposible encontrar una traducción en español de esta conferencia (u otras). Lo más cercano que pude encontrar fue la narración en inglés realizada por Viggo Mortensen. El segundo motivo es porque el mensaje de Camus sobre el sinsentido de la guerra y la necesidad de lograr un entendimiento entre las personas cobra mayor relevancia, especialmente ahora que el expansionismo de Rusia nos ha llevado a las vísperas de una nueva guerra. Ninguna causa justifica la muerte de inocentes. (John Ortiz Martínez, traductor).

Señoras y señores:

Cuando me invitaron a realizar una serie de conferencias en Estados Unidos, tuve algunas dudas y vacilaciones. No tengo aún la edad requerida para dictar conferencias; me es más fácil interrogarme sobre mis ideas que afirmarlas categóricamente, pues no me acompaña la sensación de poseer lo que llaman comúnmente la verdad. Al compartir mis inquietudes, me respondieron muy amablemente que mi opinión personal no importaba. Lo que importaba era que pudiera ofrecer algunos datos sobre Francia para que el público pudiera formar su propia opinión.

Se me sugirió entonces que podría informar a mi público sobre el estado actual del teatro francés, la literatura francesa e incluso la filosofía francesa. Respondí que podría ser más interesante hablar de los extraordinarios esfuerzos de los trabajadores ferroviarios franceses, o de las condiciones actuales de trabajo de los mineros del norte. Entonces me señalaron, con toda la razón, que nunca hay que forzar el talento y que los temas especializados deberían ser tratados por aquellos que tienen la competencia para manejarlos. Dado que me han interesado las cuestiones literarias desde hace mucho, y ciertamente no sé nada sobre interruptores de trenes, era natural que hablara de literatura y no de trenes.

Finalmente entendí que lo que realmente importaba era que hablara de lo que sé y diera alguna idea sobre lo que ocurre en Francia. Precisamente por eso he decidido no hablar ni de literatura ni de teatro. La literatura, el teatro, la filosofía, la investigación intelectual y los esfuerzos de todo un pueblo no son más que el reflejo de una cuestión fundamental de una lucha por la vida y por la humanidad que nos preocupa en este momento: el pueblo francés siente que la humanidad está bajo amenaza y siente también que es imposible vivir si una cierta concepción del hombre no logra subsistir, a pesar de la crisis que atormenta al mundo. Es por esto que he decidido hablar de la crisis del hombre. Como se trataba de hablar sobre lo que sabía, creo que lo mejor que puedo hacer es esbozar, con la mayor claridad posible, la experiencia espiritual de mi generación. Porque hemos visto desarrollarse toda la crisis mundial, y nuestra experiencia puede arrojar un rayo de luz sobre el destino absurdo de la humanidad y sobre algún aspecto de la sensibilidad francesa de esta época.

Primero quisiera definir esta generación para ustedes…

Las personas de mi edad en Francia y en Europa nacieron antes o durante la Primera Gran Guerra, llegaron a la adolescencia durante la depresión económica mundial y cumplieron 20 años el año de la toma de poder por parte de Hitler. Para completar su educación, vino la guerra civil en España, los acuerdos de Munich, el inicio de otra guerra mundial en 1939, la caída de Francia en 1940 y cuatro años de ocupación enemiga y de lucha clandestina. Supongo que esto es lo que se conoce como una generación “interesante”. Es por esto que tengo razones para pensar que sería más instructivo no hablarles en mi nombre, sino en nombre de un cierto número de franceses que hoy tienen 30 años y cuyas mentes y corazones se formaron durante los terribles tiempos en los que, como su país, se alimentaron de la vergüenza y aprendieron a rebelarse.

Sí, esta es una generación interesante. En primer lugar, porque frente al mundo absurdo que sus mayores habían labrado, esta generación no creía en nada y vivía en rebelión. La literatura de su tiempo entró en lucha contra la claridad, contra la narración y contra la idea misma de la frase. La pintura era abstracta, es decir, se rebelaba contra el sujeto, el realismo y la simple armonía. La música rechazaba la melodía. En cuanto a la filosofía, ella nos enseñaba que no había verdad, solo fenómenos; que Monsieur Durand, Mister Smith y Herr Vogel bien podían existir, pero que no había nada de común entre esos tres fenómenos particulares.

En el plano moral, la actitud de esta generación era aún más categórica: el nacionalismo les parecía una realidad ya anticuada, la religión era como una fuga, y veinticinco años de política internacional les habían enseñado a cuestionar cualquier noción de pureza y a concluir que nadie se equivocaba puesto que nadie tenía la razón. En cuanto a la moral tradicional de nuestra sociedad, nos parecía que no había dejado de ser lo que siempre había sido, una monstruosa hipocresía.

Así pues, estábamos en negación. Por supuesto, eso no era nada nuevo. Otras generaciones, otros países en otros periodos de la historia, han vivido esta experiencia. Pero lo que había de nuevo es que esos mismos hombres, ajenos a cualquier valor tradicional, se habían visto obligados a adaptar sus posiciones personales a un contexto de terror y muerte. La situación les llevó a pensar que podía existir una crisis del hombre, pues tuvieron que vivir la más desgarradora de las contradicciones porque entraron a la guerra como se entra al infierno (de ser cierto que el infierno es la negación). No querían ni la guerra ni la violencia y, sin embargo, tuvieron que aceptar la guerra y ejercer la violencia. No tenían odio más que al odio mismo. Y, sin embargo, tuvieron que dedicarse al estudio de esta implacable disciplina.

En plena contradicción consigo mismos, sin disponer de ningún valor tradicional, tuvieron que enfrentarse a los problemas más dolorosos que se han posado sobre las personas; tuvieron que lidiar con el terror y más bien el terror lidió con ellos. Entonces, por un lado, tenemos esta generación peculiar que acabo de describir y, por otro lado, la crisis mundial de la conciencia humana que me gustaría caracterizar con la mayor claridad posible.

¿Qué es entonces esta crisis?

Más que intentar describirla en términos generales, me gustaría ilustrarla a través de cuatro breves relatos sobre una época que el mundo empieza a olvidar, pero que aún arde en nuestros corazones.

1) En una capital europea, en un edificio de apartamentos ocupado por la Gestapo, dos acusados, aún sangrando, se encuentran atados tras una noche de interrogatorios. La portera del edificio comienza sus tareas domésticas. De buen humor, pues probablemente acaba de desayunar. Luego de ser reprochada por uno de los hombres torturados, ella responde indignada: “Nunca me meto en los asuntos de mis inquilinos”.

2) En Lyon, uno de mis compañeros es sacado de su celda para un tercer interrogatorio. Como sus orejas se habían desgarrado gravemente durante la sesión anterior, llevaba una venda alrededor de la cabeza. El oficial alemán que lo interroga es el mismo que había dirigido las sesiones anteriores. Sin embargo, le pregunta, con un aire de afectuosa preocupación: “¿Cómo están tus orejas?”.

3) En Grecia, tras una operación de resistencia clandestina, un oficial alemán prepara la ejecución de tres hermanos que tomó como rehenes. Su anciana madre se arroja a sus pies y él acepta salvar a uno, pero con la condición de que sea ella quien designe cuál de ellos sobrevivirá. Ella elige al mayor, puesto que está a cargo de una familia. Pero su elección condena a los otros dos, tal y como pretendía el oficial alemán.

4) Un grupo de mujeres deportadas, entre las que se encontraba una de nuestras compañeras, fue repatriado a Francia vía Suiza. Nada más entrar en territorio suizo, observan que se está celebrando un funeral. La mera visión de este espectáculo desencadena sus risas histéricas: “Así es como se trata a los muertos aquí”, dicen.

No he elegido estas historias por su carácter sensacionalista. Sé que hay que respetar la sensibilidad de la gente, ya que generalmente opta por cerrar los ojos para no ser molestada. Las he elegido porque me permiten responder con algo distinto a un “sí” convencional a la pregunta: “¿Existe una crisis del hombre?”. Me permiten responder tal y como lo hicieron las personas de las que hablé: sí, hay crisis del hombre, porque en el mundo actual podemos contemplar la muerte o la tortura de otro ser humano con un sentimiento de indiferencia, con un amable interés, con un interés científico o una simple pasividad. Sí, hay una crisis humana, porque dar muerte a una persona puede contemplarse con algo distinto al horror y al escándalo que debería provocar. Porque el sufrimiento humano se acepta como una obligación un tanto aburrida, al mismo nivel que conseguir provisiones o tener que hacer cola para conseguir una onza de mantequilla.

Es demasiado fácil, en este punto, acusar simplemente a Hitler y decir que como la bestia está muerta, su veneno ha desaparecido. Sabemos perfectamente que el veneno no ha desaparecido. Que cada uno de nosotros lo lleva en su propio corazón, y podemos percibirlo por la forma en que las naciones, los partidos políticos y los individuos siguen mirándose unos a otros, con vestigios de ira. Siempre he creído que una nación es responsable tanto de sus traidores como de sus héroes. Pero igualmente una civilización, la del hombre blanco en particular, es responsable tanto de sus perversiones como de sus éxitos. Desde este punto de vista, todos somos responsables del legado de Hitler y debemos descubrir las causas más generales del terrible mal que ha carcomido la faz de Europa.

Intentemos entonces, con la ayuda de las cuatro historias que he contado, enumerar los síntomas más evidentes de la crisis:

1) El primer síntoma es el ascenso del terror como consecuencia de la perversión de los valores a través de los cuales una persona, o una fuerza histórica, no se juzga en términos de su dignidad, sino de su éxito. La crisis moderna es inevitable porque nadie en occidente puede estar seguro de su futuro inmediato, y todos viven con la angustia más o menos definida de que serán destruidos, de un modo u otro, por la historia. Para salvar a este hombre miserable, este Job moderno, de perecer por sus heridas en su propio mierdero, primero debemos quitarle la carga del miedo y la ansiedad para que pueda redescubrir la libertad de pensamiento, sin la cual no podrá resolver ninguno de los problemas que afronta la conciencia moderna.

2) Esta crisis también se basa en la imposibilidad de persuadir. Las personas sólo pueden vivir realmente si creen que tienen algo en común, algo que las une. Si nos dirigimos a alguien humanamente, esperamos recibir una reacción humana. Sin embargo, hemos descubierto que ciertos hombres no pueden ser persuadidos. Fue imposible para una víctima de los campos de concentración explicar a los hombres de las SS que la golpeaban que no debían hacerlo. La madre griega de la que hablé no pudo persuadir al oficial alemán de que no tenía derecho a obligarla a sufrir. Los hombres de las SS y el oficial alemán ya no representaban ni a los hombres ni a la humanidad, sino a un instinto elevado a la categoría de idea o teoría. La pasión, incluso la pasión letal, habría sido preferible. Porque la pasión tiene su fin y otra pasión, otro grito de la carne o del corazón puede sustituirla. Pero un hombre capaz de preocuparse tiernamente por las orejas que acaba de arrancar no es apasionado. Es un cálculo matemático al que no se puede contener ni convencer.

3) Esta crisis también consiste en la sustitución de las cosas reales por la materia impresa, es decir, el aumento de la burocracia. El hombre contemporáneo tiende cada vez más, a interponer entre la naturaleza y él mismo, una maquinaria abstracta y compleja que lo vuelca hacia la soledad. Sólo cuando no hay más pan, aparecen los cupones de pan. El pueblo de Francia subsiste con una dieta de 1.200 calorías al día, pero tiene al menos seis formularios diferentes y cien sellos oficiales para cada formulario. Es lo mismo en todas partes donde la burocracia se expande. Para ir de Francia a Estados Unidos, usé mucho papel en ambos lugares. Tanto papel que probablemente hubiera podido imprimir suficientes copias de esta charla para que se distribuya aquí sin tener que venir. Debido a tanto papel, tantas oficinas y funcionarios, hemos creado un mundo donde el calor humano ha desaparecido. Donde nadie puede entrar en contacto con otro, salvo a través de un laberinto que llamamos formalidades. El oficial alemán que habló con cuidado de las orejas destrozadas de mi camarada pensó que esto estaba bien. Ya que arrancarlas formaba parte de sus asuntos oficiales y por lo tanto no podía haber nada malo en ello. En resumen, uno ya no muere, uno ya no ama y uno ya no mata, salvo por delegación. Esto, supongo, es lo que se llama una buena organización.

4) La crisis consiste también en sustituir a los hombres reales por los hombres políticos. Las pasiones individuales ya no son posibles. Sólo pasiones colectivas, es decir, abstractas. Nos guste o no, no podemos evitar la política. Y ya no importa que respetemos para evitar el sufrimiento de una madre. Lo que cuenta es asegurar el triunfo de una doctrina. El sufrimiento humano ya no se considera un escándalo, es sólo una variable en un cómputo cuya terrible suma aún no se ha calculado.

5) Es evidente que estos diferentes síntomas pueden resumirse en algo que podría describirse como el culto a la eficacia y a la abstracción. Por eso, los europeos de hoy sólo conocen la soledad y el silencio. Ya no pueden comunicarse con los demás mediante valores compartidos, y como ya no están protegidos por el respeto mutuo basado en esos valores, su única alternativa es convertirse en víctimas o verdugos.

II

Esto es lo que han entendido los hombres y mujeres de mi generación. Esta es la crisis a la que se enfrentaron y se siguen enfrentando. Intentamos resolverla con los valores de los que disponíamos, es decir, sin ningún valor. Aparte de la conciencia del absurdo que vivíamos. Fue así, con esto, como tuvimos que entrar a la guerra y el terror, sin consuelo ni certeza. Sólo sabíamos que no podíamos ceder ante las bestias que tomaban el mando en las cuatro esquinas de Europa. Pero no teníamos ni idea de cómo justificar nuestra resistencia. Incluso los más lúcidos entre nosotros se daban cuenta de que no conocían ningún principio en cuyo nombre pudieran oponerse al terror y repudiar el asesinato.

Porque si no se cree en nada, si nada tiene sentido y si no se puede afirmar ningún valor, entonces todo está permitido y nada es importante. Por lo tanto, no existe ni el bien ni el mal y Hitler no estaba ni equivocado ni acertado. Uno puede llevar a millones de inocentes al crematorio tan fácilmente como puede dedicarse a sanar a los leprosos. Uno puede arrancarle las orejas a un hombre con una mano y tranquilizarlo con la otra. Uno puede limpiar la casa delante de personas que acaban de ser torturadas. Uno puede honrar a los muertos o tirarlos a la basura. Todo es lo mismo. Y como pensamos que nada tiene sentido, tuvimos que concluir que el hombre que triunfa tiene la razón. Esto es tan cierto que, incluso hoy, muchos escépticos inteligentes dirían que si Hitler, por casualidad, hubiera ganado la guerra, la historia le habría rendido homenaje y consagrado el horrible pedestal en el se posó. No cabe duda de que la historia, tal como la concebimos hoy, habría consagrado a Hitler y justificado el terror y el asesinato tal como todos consagramos y justificamos el terror y el asesinato cuando tenemos el descaro de pensar que nada tiene sentido.

Algunos entre nosotros, es verdad, pensamos que, en ausencia de valores superiores, se podría creer al menos que la historia tenía sentido. En todo caso, a menudo actuaban como si lo pensaran. Decían que esta guerra era necesaria porque liquidaría la era de los nacionalismos y prepararía una época en la que los imperios serían sucedidos finalmente, con o sin lucha, por la sociedad universal y el paraíso en la tierra.

Pero, obtuvieron el mismo resultado que si hubiesen creído, como nosotros, que nada tiene sentido. Porque si la historia tiene sentido, debe ser total o no ser nada. Estos hombres pensaban y actuaban como si la historia obedeciera a alguna dialéctica soberana, como si todos nos moviéramos juntos hacia algún objetivo definido. Pensaban y actuaban según el detestable principio de Hegel: “El hombre está hecho para la historia, no la historia para el hombre”. En realidad, el realismo político y moral que impera en el mundo actual obedece, a veces sin saberlo, a una filosofía germánica de la historia según la cual toda la humanidad entera avanza racionalmente hacia un universo definitivo. El nihilismo ha sido reemplazado por el racionalismo absoluto y, en ambos casos, los resultados son los mismos. Porque si es cierto que la historia obedece a una lógica trascendente e inevitable; si es cierto, según esta filosofía alemana, que el estado feudal debe sustituir al estado de anarquía, que las naciones deben sustituir al feudalismo y que los imperios deben entonces ocupar el lugar de las naciones, para finalmente llegar a la creación de una sociedad universal; entonces todo lo que apoye este proceso fatal es bueno y los logros de la historia son verdades definitivas. Y como estos logros sólo pueden obtenerse por los medios habituales que son las guerras, las conspiraciones y los asesinatos, tanto individuales como colectivos, las acciones son justificadas no porque estén bien o mal, sino por su eficacia.

Y así, en el mundo actual, los hombres y mujeres de mi generación se vieron atraídos por la doble tentación. Pensar que nada es verdad o pensar que sólo el abandono a la fatalidad histórica es verdad. Fue así como muchos sucumbieron a una u otra de estas tentaciones. Así es como el mundo llegó a ser gobernado por la voluntad de poder y, en consecuencia, por el terror. Porque si nada es verdadero o falso, bueno o malo, y si el único valor es la eficacia, la regla del día es ser el más eficaz, es decir, el más fuerte. El mundo ya no se divide entre justos e injustos, sino en amos y esclavos. El que tiene razón es el que esclaviza. La ama de casa es quien tiene razón, no los torturados. El oficial alemán que tortura y aquel que ejecuta, los hombres de las SS transformados en sepultureros, estos son los hombres razonables de este nuevo mundo. Miren a su alrededor y vean si no sigue siendo así. La violencia nos tiene estrangulados. Dentro de cada nación y el mundo, la desconfianza, el resentimiento, la codicia y la carrera por el poder están fabricando un universo oscuro y desesperado donde cada hombre está condenado a vivir, dentro de los límites del presente. La sola noción de “futuro” le llena de angustia, cautivo de poderes abstractos, hambriento y confundido por la vida expedita y ajeno de las verdades de la naturaleza, del ocio sensible y de la simple felicidad. Quizás ustedes, que habitan en esta América todavía feliz, no ven esto o no pueden verlo con claridad Pero los hombres de los que hablo lo han visto durante años. Han sentido este mal en sus carnes, lo han leído en los rostros de sus seres queridos y en lo más profundo de sus enfermos corazones, se levanta una terrible revuelta que acabará con todo. Todavía les persiguen demasiadas imágenes monstruosas como para imaginar que será fácil, pero están demasiado marcados por el horror de aquellos años para permitir que continúe. Aquí es donde comienza su verdadero problema.

III

Si las características de esta crisis son la voluntad de poder, el terror, el reemplazo de los hombres reales por los hombres políticos e históricos, el reino de la abstracción y la fatalidad, y la soledad sin futuro; entonces estas características son las que tenemos que cambiar si queremos resolver la crisis. Nuestra generación se encontró con este inmenso problema con todas sus negaciones. Tuvieron que sacar la fuerza para luchar de estas mismas negaciones. Era perfectamente inútil decirnos: deben creer en Dios o en Platón o en Marx, precisamente porque no teníamos esa clase de fe. La única cuestión era si íbamos a aceptar un mundo en el que sólo podíamos ser víctimas o verdugos. Por supuesto, no queríamos ser ni lo uno ni lo otro, porque sabíamos, en el fondo de nuestro corazón, que esa distinción era una ilusión. Y que, a la hora de la verdad, sólo había víctimas. Ya que matar y ser asesinado equivaldría al final a lo mismo. Los asesinos y los asesinados acabarían sufriendo la misma derrota. Simplemente el problema no era ya aceptar o rechazar esta condición y este mundo, sino de saber qué razón podría haber para oponerse a ella.

Por eso hemos buscado nuestras razones en la propia revuelta que nos llevó, sin razón aparente, a elegir luchar contra el mal. Y comprendimos que nos rebelábamos no sólo por nosotros mismos, sino por algo compartido por todos los hombres.

¿Cómo sucedió esto?

En este mundo despojado de valores, en este desierto del corazón en el que habitamos, ¿qué podía significar esta revuelta? Nos convirtió en personas que decían No pero, al mismo tiempo, éramos personas que decían Sí. Dijimos No al mundo, a su absurdo esencial, a la abstracción que nos amenazaba, a la civilización de la muerte que se preparaba para nosotros. Al decir No, afirmamos que las cosas habían durado lo suficiente, que hay una línea que no se puede cruzar. Pero al mismo tiempo afirmábamos todo lo que no alcanzaba esa línea. Afirmamos que había algo dentro de nosotros que rechazaba el escándalo del sufrimiento humano y que no podía ser humillado por más tiempo. Por supuesto, esta contradicción debería habernos hecho reflexionar. Pensábamos que el mundo existía y luchaba sin valores reales. Y sin embargo, lo eran, en una lucha contra Alemania. Los franceses que conocí en la resistencia, que leían a Montaigne en los trenes mientras contrabandeaban sus panfletos, demostraron que podíamos, al menos en nuestro país, comprender a los escépticos conservando el sentido del honor. Y todos nosotros, en consecuencia, por el simple hecho de vivir, esperar y luchar, estábamos afirmando algo.

Pero, ¿tenía eso algo un valor general? ¿Era algo más que la opinión de un individuo y podía servir como norma de conducta? La respuesta es muy sencilla. Las personas de las que hablo estaban dispuestas a morir por su revuelta. Esta muerte demostraría que se sacrificaron por una verdad más grande que su existencia individual y que superaba sus destinos individuales. Cuando nuestros rebeldes se defendían contra un destino hostil, era un valor común a todos los pueblos. Cuando los hombres eran torturados en presencia de su ama de llaves; cuando las orejas eran cortadas con diligencia; cuando las madres eran obligadas a condenar a sus hijos a la muerte; cuando los justos eran enterrados como cerdos; estos rebeldes juzgaron que algo en ellos estaba siendo negado. Algo que no les pertenecía sólo a ellos. Sino que era un bien común a través del cual todos los hombres podían ser solidarios.

Sí, ésa fue la gran lección de aquellos años desastrosos. Que un insulto dirigido a un estudiante en Praga afectaba a un trabajador en los suburbios de París. Que la sangre derramada en algún lugar de las orillas de un río de Europa del Este llevaría a un granjero de Texas a derramar la suya en el suelo del bosque de las Ardenas que veía por primera vez. E incluso esto era absurdo y loco, imposible o casi imposible de contemplar; pero al mismo tiempo había en ese absurdo, la lección de que nos encontrábamos en una tragedia colectiva, donde estaba en juego el sentido de la dignidad. Una comunión entre los hombres que había que defender y sostener.

Con eso en mente, supimos cómo actuar y aprendimos que las personas, incluso en situaciones de absoluta degradación moral, pueden encontrar valores suficientes para guiar su conducta. Porque si esta comunicación entre las personas, bajo el reconocimiento mutuo de su dignidad era la verdad, entonces era claro que esta misma comunicación era lo que había que servir.

Para mantener esta comunicación, las personas necesitan ser libres. Ya que un amo y un esclavo no tienen nada en común. Y no se puede hablar y comunicar con un esclavo. Sí, la esclavitud es el silencio, el más terrible de todos.

Para mantener esta comunicación, hay que eliminar la injusticia. Porque no hay contacto entre el oprimido y el explotador. La necesidad también queda relegada al silencio.

Para mantener esta comunicación, hay que eliminar la mentira y la violencia. Porque el hombre que miente se cierra a los demás hombres y el que tortura y restringe, impone un silencio irrevocable. De la negación que fue el punto de partida de nuestra revuelta, extrajimos una moral de la libertad y la sinceridad. Sí, era este acto de comunicación lo que se necesitaba para oponerse al mundo de los asesinos. Eso es lo que entendimos al avanzar. Y esta comunicación debe mantenerse hoy si queremos protegernos de la muerte. Y es por eso que, como sabemos ahora, debemos luchar contra la injusticia, la esclavitud y el terror porque estas tres plagas son las que hacen que el silencio reine sobre las personas. Lo que construye barreras entre ellos. Lo que los hace invisibles unos a otros y les impide encontrar el único valor que podría salvarlos de este mundo desesperado. La extensa hermandad de las personas que luchan contra el destino. Al final de esta larga noche, por fin sabemos lo que debemos hacer ante este mundo desgarrado por la crisis.

¿Qué debemos hacer?

1) Llamar a las cosas por su nombre y comprender que cuando matamos a millones de personas, cada vez aceptamos pensar ciertos pensamientos. No se piensa mal porque se es un asesino, se es un asesino porque se piensa mal. Por lo tanto, se puede ser un asesino sin haber matado nunca. Y por eso todos somos, más o menos, asesinos. Lo primero que hay que hacer es simplemente rechazar, en el pensamiento y en la acción, cualquier forma de pensar condescendiente, conformista o fatalista.

2) Lo segundo que hay que hacer es despojar al mundo del terror que hoy reina e impide el pensamiento claro. Y como me han dicho que las Naciones Unidas[1] celebran una importante sesión en esta misma ciudad, podríamos sugerir que el primer texto escrito de esta organización mundial proclame solemnemente, tras los juicios de Nuremberg, la abolición mundial de la pena capital.

3) Lo tercero que hay que hacer, siempre que sea posible, es volver a colocar la política en su verdadero lugar, un lugar secundario. No es necesario dotar al mundo de un evangelio o catecismo político o moral. La gran desgracia de nuestro tiempo es precisamente que la política pretende dotarnos de un catecismo, de una filosofía completa, y a veces incluso de reglas para amar. Pero el papel de la política es mantener el orden y no regular nuestros problemas interiores.

En cuanto a mí, no sé si existe algún absoluto. Si lo hay, sé que no es de orden político. El absoluto no es algo que no podamos decidir en conjunto: le corresponde a cada uno de nosotros pensar individualmente. Cada uno de nosotros debería tener la libertad interior de reflexionar sobre el significado del absoluto. Y nuestras relaciones externas deberían permitirnos esa libertad. Nuestra vida, sin duda, pertenece a los demás. Es correcto sacrificarla si es necesario. Pero nuestra muerte sólo nos pertenece a nosotros. Esta es mi definición de libertad.

4) La cuarta cosa que hay que hacer es buscar y crear, sobre la base misma de nuestra negación, valores positivos que reconcilien el pensamiento negativo con el potencial de la acción positiva. Ese es el trabajo de los filósofos que apenas he tocado aquí.

5) Lo quinto es comprender plenamente que esta actitud significa crear un universalismo donde todas las personas de buena voluntad puedan reunirse. Para dejar atrás la soledad hay que hablar, pero siempre con franqueza. Y en todas las ocasiones, nunca mentir, diciendo siempre todo lo que sabemos que es verdad. Pero sólo podemos decir la verdad en un mundo en el que se define y se encuentra en valores compartidos por todos. No es el señor Hitler quien decide lo que es verdadero o falso. Nadie en este mundo, ni ahora ni nunca, debería tener derecho a decidir que su propia verdad es lo suficientemente buena como para imponerla a los demás. Porque sólo la conciencia compartida de los hombres y las mujeres podría realizar esta ambición. El valor que sustenta esta conciencia debe ser redescubierto. La libertad que debemos conquistar finalmente, es la libertad de no mentir. Sólo entonces podremos descubrir nuestras razones para vivir y para morir.

Así que aquí es donde nos encontramos, y probablemente he tomado el camino más largo. Pero, después de todo, la historia de la humanidad es la historia de sus errores, no de su verdad. La verdad es probablemente como la felicidad, simple y sin historia.

¿Significa esto que resolvemos todos nuestros problemas?

No, por supuesto que no, el mundo no es mejor ni más razonable. Todavía no hemos dejado atrás el absurdo. Pero al menos tenemos una razón para obligarnos a cambiar nuestra conducta y ésta es la razón que nos faltaba. El mundo seguiría siendo un lugar desesperado si los hombres y las mujeres no existieran. Pero existen, junto con sus pasiones, sus sueños y su comunión. Algunos de nosotros en Europa hemos combinado una visión pesimista del mundo con un profundo optimismo por la humanidad. No podemos pretender escapar de la historia, porque estamos en la historia.

Sólo podemos inspirarnos para dar la batalla en la arena de la historia para salvar de ella, aquella parte de los hombres que no le pertenece. Sólo queremos redescubrir el camino de una civilización en la que las personas, sin dar la espalda a la historia, ya no estén esclavizadas por ella. Donde la obligación que cada uno contrae con respecto a los demás será equilibrada por el tiempo de reflexión, de placer y de felicidad que cada uno se debe a sí mismo.

Me aventuro a decir que siempre nos negaremos a adorar los acontecimientos, los hechos, la riqueza, el poder, la historia tal y como se desarrolla, y lo que sea que se convierta el mundo. Queremos ver la condición humana tal y como es, sabemos lo que es. Es esta terrible condición la que necesita galones de sangre y siglos de historia para llegar a algún cambio imperceptible en el destino humano. Así es la ley. Durante años, en el siglo XVIII, las cabezas cayeron como el granizo en Francia. La revolución francesa inflamó todos los corazones de entusiasmo y terror. Finalmente, a principios del siglo siguiente, acabamos sustituyendo la monarquía tradicional por la monarquía constitucional. Los que vivimos en Francia en el siglo XX conocemos muy bien esta terrible ley. Hizo falta la guerra, la ocupación, las masacres, el millar de prisioneros y los muros de la prisión, una Europa atormentada por el dolor, para que unos cuantos de nosotros pudiéramos por fin captar dos o tres ideas que disminuyeran ligeramente nuestra desesperación. En una situación como la nuestra, el optimismo parece escandaloso. Sabemos que los que hoy están muertos son los mejores entre nosotros porque ellos se apuntaron a tal destino. Y los que aún vivimos debemos recordar que sólo estamos vivos porque hicimos menos que los demás.

Por eso seguimos viviendo una contradicción. La única diferencia es que esta generación puede ahora unir esta contradicción con una inmensa esperanza para la humanidad. Como quería contarles algo sobre la sensibilidad francesa, bastará con que recuerden esto: hoy, en Francia y en Europa, hay una generación que piensa que quien pone sus esperanzas en la condición humana está loco. Pero aquel que se desespera ante los acontecimientos es un cobarde. Esta generación rechaza las explicaciones absolutas y el dominio de las filosofías políticas, que desea afirmar al hombre y a la mujer en su carne y en su lucha por la libertad. Esta generación no cree que sea posible obtener la felicidad y la satisfacción universal. Pero sí cree en la disminución del dolor humano. Porque el mundo es, en su esencia, infeliz: necesitamos crear algo de alegría. Porque el mundo es injusto: necesitamos trabajar por la justicia. Y porque el mundo es absurdo: debemos dotarlo de todo su sentido.

Para terminar, ¿qué significa todo esto?

Significa que debemos ser modestos en nuestros pensamientos y acciones. Mantenernos firmes y hacer nuestro mejor trabajo. Significa que debemos crear comunidades de pensamiento, al margen de los partidos y los gobiernos, para fomentar el diálogo más allá de las fronteras nacionales. Los miembros de estas comunidades afirmarán, con sus vidas y sus palabras, que este mundo debe dejar de ser el mundo de la policía, los soldados y el dinero. Y convertirse en el mundo de los hombres y las mujeres, del trabajo fructífero y del ocio reflexivo.

Ahí es donde creo que debemos dirigir nuestros esfuerzos, nuestra reflexión y, si es necesario, nuestro sacrificio. La corrupción del mundo antiguo comenzó con el asesinato de Sócrates. Y en estos años hemos matado a muchos como él en Europa. Eso es una señal, es una señal de que sólo un espíritu socrático de indulgencia hacia los demás y de rigor hacia uno mismo puede realmente amenazar a las civilizaciones asesinas. Es una señal de que sólo este espíritu puede reparar el mundo. Todos los demás esfuerzos, por muy admirables que sean, que se basan en el poder y la dominación pueden mutilar a los hombres y mujeres de forma aun más grave. Esta es, en todo caso, la modesta revolución que nosotros, franceses y europeos, estamos viviendo ahora.

Conclusión

Tal vez les sorprenda que un escritor francés en visita oficial a Estados Unidos no se sienta obligado a presentarle un retrato idealizado de su país. Y no se haya esforzado, hasta ahora, en ofrecer lo que generalmente se llama propaganda. Pero tal vez, reflexionando sobre las cuestiones que he planteado, les parezca obvio el porqué. La propaganda, supongo, está diseñada para provocar en las personas sentimientos que no poseen. Pero los franceses que han compartido nuestra experiencia no piden que se les compadezca ni que se les quiera por decreto. El único problema nacional que les preocupaba no dependía de la opinión del mundo. Durante cinco años, lo que nos importaba era saber si podíamos salvar nuestro honor. Es decir, si podíamos conservar el derecho a hablar por nosotros mismos el día que la guerra terminara. No buscábamos que nadie más nos concediera ese derecho. Teníamos que concedérnoslo a nosotros mismos. No fue fácil, pero al final, si nos concedimos ese derecho es porque sabemos, y somos los únicos que lo sabemos, el verdadero alcance de nuestros sacrificios.

Sin embargo, no tenemos derecho a dar lecciones, sólo tenemos derecho a escapar del silencio humillante de los derrotados y vencidos. Porque desprecian a la humanidad durante demasiado tiempo. Más allá de esto, les pediré que crean que sabremos mantener nuestro lugar. Tal vez, como han dicho algunos, exista efectivamente la posibilidad de que la historia de los próximos 50 años sea escrita en parte por otras naciones distintas a Francia. No tengo ninguna opinión personal sobre esta cuestión. Sólo sé que nuestra nación, que perdió 1.620.000 hombres hace un cuarto de siglo y que acaba de perder varios cientos de miles de voluntarios debe reconocer que ha agotado, o ha permitido que otros agoten sus fuerzas. Eso es un hecho, y la opinión del mundo, su consideración o su desprecio no pueden cambiar ese hecho. Por eso me parecería ridículo solicitar o tratar de afectarlo. Pero no me parece ridículo subrayar cómo la actual crisis mundial depende justamente en estas disputas sobre presidentes y el poder.

Para resumir esta noche y hablar ahora de mí mismo, me gustaría decir sólo esto. Cada vez que juzgamos a Francia, o a cualquier otro país, o cualquier asunto, en términos de poder, nos adentramos un poco más a un mundo cuya concepción del hombre nos lleva inevitablemente a su mutilación. Estamos reforzando la sed de dominación y al final del día estaremos del lado del asesinato. Lo que vale para el mundo de la acción, vale para las ideas. Y los que dicen o escriben que el fin justifica los medios, los que dicen y escriben que la grandeza se mide por la fuerza, son absolutamente responsables de la atroz acumulación de crímenes que desfiguran la Europa contemporánea.

Creo que he expresado todo lo que sentía el deber de decirles. Mi deber era ser fiel a las voces y experiencias de nuestros camaradas europeos para que no tengan la tentación de juzgarlos demasiado deprisa. Para que ellos no juzguen a nadie, excepto a los asesinos. Ellos miran a todas las naciones con la esperanza y la certeza de que serán capaces de encontrar la verdad humana que cada una contiene.

Dirigiéndome en particular a los jóvenes estadounidenses presentes esta noche, puedo decir que las personas de las que he hablado sienten un gran respeto por la humanidad, su gusto por la libertad y la felicidad que se lee en los rostros de los grandes americanos. Sí, esperan de ustedes lo que esperan de todos los hombres de buena voluntad. Una contribución leal al espíritu de diálogo que quieren infundir al mundo. Nuestras luchas, nuestras esperanzas y nuestras reivindicaciones les parecen, desde lejos, confusas o inútiles. Y es cierto que en el camino hacia la sabiduría y la verdad, si es que lo hay, estos hombres no han elegido el camino más recto ni el más sencillo. Esto se debe a que ni el mundo, ni la historia les han ofrecido nada recto o sencillo. Están tratando de forjar con sus propias manos, el secreto que no pudieron encontrar en su condición dada. Y tal vez fracasen. Pero estoy convencido de que si ellos fracasan, también lo hará el mundo. En una Europa todavía envenenada por la violencia y el odio profundo, en un mundo desgarrado por el terror, intentan salvar de la humanidad lo que aún puede ser salvado. Y esa es su única ambición. Si ese esfuerzo puede encontrar alguna expresión en Francia y si esta noche he podido darles siquiera una leve idea de la pasión por la justicia que inspira a todos los franceses será nuestro único consuelo y mi más humilde orgullo. ![]()

28 de marzo de 1946

Notas

[1] Del 25 de marzo al 18 de agosto de 1946, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en Nueva York. Más de 20 sesiones tuvieron lugar en el Hunter College (en adelante Lehman College) del Bronx.