El futuro solo era esto

Junio, 2022

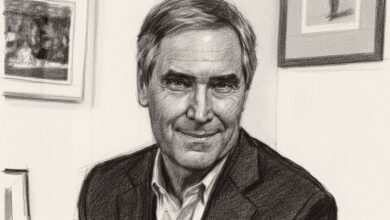

El año 2000 no trajo el cielo prometido ni el infierno tan temido. No ingresamos en una Edad de Oro ni se produjo el fin del mundo, pues la realidad, con su complejidad y sus claroscuros, no encajó en ese esquema bipolar. No es que faltasen novedades, pero la mayoría han sido eso: novedades imprevistas. Publicamos un extracto de Historia del futuro, un libro en el que el argentino Pablo Francescutti recorre las especulaciones del pasado sobre lo que vendrá. Residente desde hace tres décadas en España, Francescutti es sociólogo y periodista; ha alternado la investigación académica con el ejercicio del periodismo científico en medios españoles y argentinos. Además, ha publicado una docena de libros.

El año 2000 llegó y decepcionó. Se dijo que hoy viviríamos más de 100 años, los robots se ocuparían del trabajo pesado, florecerían las colonias espaciales y las ciudades gozarían de una primavera eterna dentro de cúpulas de cristal. Y ahora vuelven a prometernos longevidades de Matusalén, autómatas serviciales, vacaciones lunares, coches autónomos y casas inteligentes… Que los vaticinios se repitan tiene un significado claro: los anteriores no se cumplieron.

Sí, el 2000, la fecha mítica con la que tanto se fantaseó, los cuatro dígitos que representaban el venturoso horizonte hacia el cual la humanidad se encaminaba aparecieron en relojes y calendarios. Y entonces una montaña de predicciones se hizo polvo. El futuro había deparado un panorama demasiado parecido al de las décadas anteriores con algunas sorpresas imprevistas.

Tomemos la postal futurista más típica: la ciudad del mañana. A principios del siglo XX se descontaba que el rascacielos definiría el paisaje urbano. En 1914, el arquitecto Antonio Sant’Elia bosquejó un mundo urbanizado atestados de rascacielos colosales, aceras móviles, escaleras mecánicas, edificios con terrazas y ascensores por doquier: un hojaldre de numerosos niveles con aeropuertos y helipuertos en cada uno de ellos. Más tarde, su colega Frank Lloyd Wright vislumbró una ciudad tan dispersa que debería ser recorrida en avión o en un helicóptero utilitario, el aerorrotor. Pero el urbanismo tomó otra senda. Las normas sobre la altura máxima de construcción acotaron el impulso vertical de la arquitectura; la gente huyó a los chalés con jardín y piscina en los suburbios arbolados, y los rascacielos se refugiaron en los distritos financieros donde se alzan como emblemas del poder corporativo.

También se debilitó el sueño de emular a Ícaro con aviones privados, heligiros individuales y mochilas con reactor. En 1943, el experto en aeronáutica Henry Bruno auguró que el automóvil caería en desuso después de la Segunda Guerra Mundial y los helicópteros para adolescentes cubrirían los cielos al igual que antes los estudiantes poblaban las calles con sus bicicletas. Sin embargo, la estrella de la locomoción fue el automóvil. El helicóptero quedó reservado a los militares, los altos ejecutivos y un puñado de millonarios, al igual que los jets particulares.

Pocas veces una predicción tecnológica erró tanto.

No acaban allí los chascos con la aviación. Dejemos de lado a los drones, los robots voladores que nadie imaginó, y detengámonos en los vuelos supersónicos que reducirían las travesías intercontinentales a unas pocas horas. En los años sesenta, el Concorde cumplió esa esperanza; sin embargo, en 2002, y después de sobrevivir gracias a los pocos ricos dispuestos a pagar 11.000 euros por ir y volver de París a Nueva York, dejó de prestar servicio. La velocidad de vuelo se estancó en torno a 930 kilómetros/hora, ¡y los asientos son más pequeños!

Similar destino tuvieron los plásticos. En los años veinte, se daba por sentado que sacarían de circulación a los productos naturales: la formica sustituiría a la madera; el vinilo al mármol; el nylon al algodón; y los polímeros especiales, al acero, al vidrio, al cemento… El futuro destellaba reflejos de plástico. Pero en los años sesenta, los sintéticos se tornaron el paradigma de lo superficial e inauténtico. La palabra plástico se volvió sinónimo de baja calidad, y en uno de sus filmes Woody Allen envió al infierno al inventor del mueble de metacrilato. El consumidor se decantó por lo natural y la moda reivindicó el lino, el algodón, la seda y el cáñamo.

Parecido revés sufrió la predicción nutricional. La pastilla de caldo marcaba el modelo a seguir; se predijo que almorzaríamos y cenaríamos cócteles de píldoras alimenticias. Siguiendo criterios de estricta funcionalidad, comeríamos lo necesario para mantenernos vivos. Pero los consumidores reaccionaron en contra de tan severas prescripciones y hoy, sin despreciar los adelantos, la gastronomía reivindica la comida por su significación hedonista y social.

Tampoco se produjo el estallido demográfico: el colapso civilizatorio causado por la superpoblación. En 1968, el estadounidense Paul Ehrlich anunció que, en los años noventa, la cantidad de alimentos por cabeza caería en picado y una de cada siete personas moriría por desnutrición. Y The Global 2000 Report, el informe elevado en 1980 al presidente de Estados Unidos, reiteró que los precios de los alimentos treparían entre 35 y 115 por ciento hacia el año 2000.

Ninguna de las lúgubres previsiones se verificó. Desde 1961, la población mundial se duplicó, pero la producción de comestibles superó con creces su incremento, y por añadidura su precio se desplomó. Según la FAO, las calorías consumidas por día en el Tercer Mundo son actualmente un 23 por ciento mayores que en 1963. Pese a las hambrunas esporádicas en algunos países africanos, no sobrevino una era de desnutrición general; al contrario, las muertes por patologías asociadas a la obesidad superan las causadas por las infecciones. También fue desmentido el Club de Roma, cuyo informe Los límites del crecimiento (1972), del cual se vendieron 12 millones de ejemplares en 37 idiomas, sacudió a la opinión pública al vaticinar que en pocos años no quedaría ni una pizca de gas, petróleo, uranio, cobre y cinc. Al contrario, hoy disfrutamos de una abundancia de minerales. El Club de Roma había olvidado que la Edad de Piedra no terminó por falta de piedras sino porque aparecieron sustancias superiores que la sustituyeron, de modo parejo a cómo hoy las energías renovables están reemplazando a los hidrocarburos.

Igual de infundada se demostró la grandilocuencia de la Era Espacial. Una de las contadísimas previsiones que se cumplió fue el alunizaje soñado por Julio Verne, aunque no mediante la cápsula-bala disparada por un gran cañón, sino con un módulo lanzado por un cohete. La NASA prometió que, en 1989, 48 hombres residirían en el planeta rojo y otros 24 lo harían en bases orbitales espaciales. El vicepresidente estadounidense Spiro Agnew aseguró que en el año 2000 una misión desembarcaría en las arenas marcianas. Y hoy, en este planeta apenas se han posado todoterrenos de escasa autonomía. Las tribulaciones de la base MIR y la compleja construcción de la Estación Espacial Internacional pusieron de manifiesto la endeblez de los ambiciosos planes de conquista cósmica.

A estos gruesos fallos se añade la miopía en cuanto al cambio de las costumbres. Por más que rebusquemos en el pasado, no encontraremos la menor intuición de que en el año 2000 una reina (Beatriz de Holanda) promulgaría una ley autorizando el matrimonio homosexual. Y no digamos de las previsiones sociopolíticas. Looking Forward (1888), de Edward Bellamy, pintaba el Boston del año 2000 como una ciudad igualitaria y solidaria, en donde la gente circula por aceras cubiertas de la lluvia y la nieve, se jubila a los 45 años, goza de educación universal, todos se han vuelto vegetarianos, el crimen ha desaparecido y la telefonía garantiza que todos los hogares puedan escuchar música clásica a través de sus auriculares. Huelga decir que hoy los bostonianos no disponen de aceras protegidas, siguen padeciendo crímenes, no han abandonado su afición por las hamburguesas y muy pocos se jubilan antes de los 60 años.

También se equivocaron los profetas sociales. Marx y Engels vaticinaron que los monopolios asfixiarían a las pequeñas empresas y arruinarían a la clase media; los plutócratas bajarían los sueldos de los obreros y mantendrían el desempleo por las nubes; la concentración económica desincentivaría la innovación; y el estancamiento y la miseria conducirían al derrumbe del capitalismo y al establecimiento de una sociedad más justa, la socialista. No ocurrió así. El capitalismo se las ingenió para sobrevivir. Sus ciclos de expansión/depresión/expansión y la desigualdad social se mantienen, pero no han traído la pobreza absoluta ni un aumento bruto de la explotación; más bien la reducción de la jornada laboral de 60 a 40 horas indica una mejoría de la situación de la clase trabajadora. Tampoco se produjo el estancamiento científico-técnico ni la guerra permanente predicha por Lenin, y la gran crisis final del capitalismo ha desaparecido del horizonte.

Los yerros no son exclusivos de la izquierda. En 1930, el conde de Birkenhead escribió que en el año 2030 la India seguiría bajo dominio británico y que no habría más guerras, pues “ninguna nación será capaz de afrontar la destrucción del área industrial de un enemigo”. Nueve años después, estalló la Segunda Guerra Mundial. Parecido mentís recibió la novela 1984 de George Orwell. Describía un mundo sojuzgado por totalitarismos omnímodos que vigilaban a sus ciudadanos a través de los televisores instalados en cada vivienda. Pero llegó el año 1984 y resultó que la democracia liberal campaba a sus anchas en casi todo el orbe. La profecía de Orwell tuvo cumplimiento únicamente en clave esperpéntica, en el programa Gran Hermano, cuyos concursantes exhibían su intimidad a la audiencia dentro de un recinto atestado de cámaras.

Los yerros de 1984 remiten al otro gran imprevisto, el fin de la Unión Soviética. Ni la CIA ni las demás agencias de inteligencia anticiparon el macroevento que modificó la historia mundial. Ni los autores de The Global 2000 Report imaginaron el siglo XXI sin la súper potencia socialista. La perspicacia del espionaje y de los sovietólogos quedó en entredicho.

Algunos incumplimientos se agradecen. En los años sesenta pocos dudaban que, si la humanidad llegaba al siglo XXI, lo haría cubierta por una capa de escombros radiactivos. Por fortuna, no llovieron bombas H sobre nuestras cabezas, pero tampoco se concretaron las promesas de la Era Nuclear. En 1954, el presidente de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos dijo que la fuerza del átomo generaría electricidad tan barata que costaría más medirla que producirla; y que reverdecería los desiertos, abriría las montañas y curaría a los enfermos. Harold Stassen anunció “un mundo donde no se conocería el hambre ni las enfermedades (…) donde las tareas del hogar se resolverán apretando unos botones (…) donde nadie tendrá que alimentar una caldera ni maldecir las emisiones, donde el aire estará fresco como en la cima de una montaña y los efluvios de las fábricas olerán como una rosa”. Cada hogar dispondría de un minirreactor atómico. Se planearon aviones y barcos impulsados por el átomo y la Ford diseñó un automóvil de propulsión nuclear, el Nucleon.

Sus resultados no pueden ser más decepcionantes. La radioterapia reforzó el arsenal oncológico pero no acabó con el cáncer. La electricidad de las centrales atómicas no es nada barata y estas instalaciones están expuestas a fugas de radiactividad, por no hablar de sus residuos radiactivos. Tampoco se construyeron aviones, coches o relojes con pilas atómicas. Y si se armaron algunos rompehielos y submarinos nucleares fue porque sus ventajas militares convencieron a los ejércitos de sufragar sus altísimos costos.

¿Y qué decir de los robots? En la Feria de Nueva York de 1939, la firma Westinghouse presentó Elektro y Sparko, un hombre-robot con su perro-robot. Los autómatas golpean a la puerta, se proclamó; pronto habría robots operarios que tomarían las decisiones y ejecutarían las tareas hogareñas. En 1966, The Wall Street Journal sostuvo que el granjero del año 2000 “será un ejecutivo sofisticado con un ordenador sirviéndole como capataz”. Hoy, los agricultores disponen de teléfonos móviles y ordeñadoras automáticas, pero ningún androide les ha librado de arar sus campos montados en un tractor. En 1999, Aibo, la mascota robótica de Sony, revivió las expectativas en los autómatas, pero entre un juguete electromecánico y un robot todoservicio queda un largo trecho por recorrer. Medida con el rasero de las esperanzas suscitadas, la robótica deja mucho que desear.

Ninguna legión de autómatas nos ha eximido del trabajo, el proletario continúa sudando la gota gorda y las labores domésticas agobian a las mujeres por más ayuda que reciban de la Thermomix. Tampoco han sido las tropas sustituidas por máquinas de matar: las guerras las libran soldados que sufren, sangran y mueren llamando a sus madres. Los robots más avanzados son incapaces de imitar nuestros movimientos, al punto que ninguno puede limpiar cristales con una esponja sin romperlos. En 2017, Estados Unidos apenas contaba con 233.000 robots industriales frente a 160 millones de trabajadores. La mayoría se concentra en las líneas de montaje de las fábricas y algunos fungen de bisturíes inteligentes en hospitales, pero en lo demás el obrero de toda la vida sigue siendo irreemplazable.

La inteligencia artificial tampoco se compadece con las esperanzas suscitadas. Es verdad que cualquier teléfono móvil de última generación posee más potencia de cálculo que todos los ordenadores existentes en 1965. Pero estamos hablando de facultades más sutiles. En 1950, Alan Turing vaticinó que en el año 2000 habría máquinas con iniciativa, sentido del humor, amabilidad y disposición para enamorarse. Hoy, se ha hecho obvio que la puesta a punto de un cerebro electrónico ha resultado muchísimo más difícil de lo estimado.

La mayoría de los fallos se cometieron por sobrestimar las posibilidades reales; la minoría, por subestimarlas. En 1949, un 88 por ciento de los americanos declaró a la encuesta Gallup que para el año 2000 esperaba la cura del cáncer; y un 63 por ciento, aviones y trenes movidos por energía nuclear; apenas un 15 por ciento estimó que se llegaría a la Luna. Los inventores de los primeros ordenadores no imaginaron el PC. A fines de los años cuarenta, Howard Aiken afirmó que Estados Unidos no necesitaría más de cuatro computadoras. Thomas J. Watson, el fundador de IBM, aseguró que en el planeta no había mercado más que para cinco ordenadores… y en 1996 se vendieron 68,4 millones de PC en el mundo. Aiken y Watson pensaban en centros de cálculo que ocupaban habitaciones enteras; no se les ocurrió que el circuito integrado haría de los aparatosos mainframes reliquias de museo. Tampoco previeron computadoras aplicadas por particulares a tareas sencillas de contabilidad y procesamiento de textos, ni nada parecido a internet. La visión de un futuro ciclópeo sostenido por tecnologías gigantescas les impidió anticipar la miniaturización que posibilitó los chips, las tablets, los sensores y los drones.

Hubo algunos aciertos. Verne describió el fax y el tren subterráneo en su novela París en el siglo XXI (1863). En 1892, Max Plessner prefiguró la televisión al proponer una célula de selenio que convertiría la luz en señales eléctricas y las reconstituirías en imágenes y sonidos. En 1897, William Morris predijo la legislación ambiental que “aboliría el derecho de algunas personas a destruir la belleza de la Tierra en pos de su beneficio privado”. En 1902, el novelista británico H. G. Wells intuyó que las máquinas voladoras se utilizarían como armas de guerra. En 1938, la Comisión de Recursos Nacionales de Estados Unidos predijo el uso extensivo de los plásticos y las compañías multinacionales. Y la aspiración de los años sesenta de “hacer la compra con la punta de los dedos” ha sido concretada por el comercio electrónico.

Pero los contados logros se ven empequeñecidos ante la larguísima lista de incumplimientos. ¿Qué pensar de los expertos que descartaron a los submarinos porque “era inútil esperar que sus tripulantes pudieran ver a grandes distancias debajo del agua”? ¿O de los que aventuraban que en 1979 viviríamos entre 150 y 200 años? ¿Y de la afirmación del futurólogo Herman Kahn de que, al finalizar el siglo XX, habría lunas artificiales, ciudades submarinas y travesías interplanetarias? ¿O del citado Erlich, que fijó para el comienzo del siglo XXI la subida del nivel de los mares en seis metros?

El año 2000 no deparó desastres de ese calibre, si bien es cierto que numerosas especies vivientes han desaparecido y el ecosistema se ha deteriorado. La población mundial aumentó sin padecer hambrunas; el consumismo no agotó los recursos naturales; la diseminación de armas nucleares no provocó una hecatombe; y los sistemas políticos no viraron al totalitarismo.

Igual ocurrió con los auspicios halagüeños. No accedimos al reino de la igualdad querido por los socialistas, ni gozamos de una extraordinaria longevidad, ni se ha garantizado un bienestar digno al conjunto de la humanidad. No hemos escapado de la muerte, los trabajos pesados y la enfermedad, ni se ha abierto una Nueva Frontera cósmica, pues seguimos confinados a nuestro planeta.

El año 200 no trajo el cielo prometido ni el infierno tan temido. No ingresamos en una Edad de Oro ni se produjo el fin del mundo, pues la realidad, con su complejidad y sus claroscuros, no encajó en ese esquema bipolar. No es que faltasen novedades, pero la mayoría han sido eso: novedades imprevistas. El futuro se burló de los predictores una y otra vez. Pero ni ellos dejan de formular vaticinios ni nosotros de demandarles que anticipen las subidas de la bolsa, el ganador de la Champions o la cotización del euro.

¿Por qué tantos errores? ¿Es la predicción un esfuerzo inútil? Y si el futuro fuese enteramente inescrutable, ¿cómo se explican los ocasionales aciertos? ¿Por pura casualidad? ¿O existen procedimientos que pueden abrir una mirilla al mañana? Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a saber qué podemos aspirar razonablemente a conocer de lo que tenemos por delante. En las páginas siguientes intentaremos satisfacerlas, siquiera parcialmente, y para ello remontaremos el pasado en busca del origen del arte de especular sobre lo que vendrá. ![]()