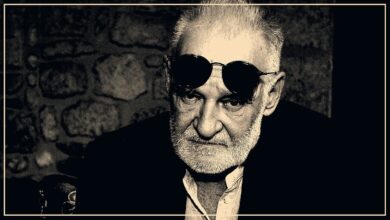

Los adioses de Vicente Francisco Torres

Vicente Francisco Torres participa en el periodismo cultural desde hace más de 40 años. En Mis adioses, su más reciente libro, reúne relatos de algunos de sus amigos escritores que se han ido de este mundo. Sin embargo, otros textos dan cuenta de sus vivencias y experiencias en su quehacer literario. Felipe Sánchez Reyes nos acerca un poco más a este libro íntimo, profundamente personal…

Son textos periodísticos, ágiles, amenos y llenos de sensibilidad. Mis adioses, de Vicente Francisco Torres, es un libro de reseñas necrológicas acerca de sus amigos escritores que llegaron a la meta luminosa de la vida antes que nosotros. Son textos escritos con luz que demuestran no sólo su cariño por sus seres queridos, entrañables, fallecidos, sino también su solidaridad con los débiles. Este libro demuestra su lado sensible, muchas veces oculto para sus amigos escritores.

Mis adioses es un paseo afectuoso por sus amigos y por sus predilecciones literarias, que van desde sus maestros universitarios, como el escritor Arturo Souto y el poeta César Rodríguez Chicharro, el crítico literario Huberto Batis y el narrador boricua José Luis González; continúa con sus maestros literarios que le regalan sus mejores experiencias de vida estudiantil en bandeja de plata, como José Revueltas, Ramón Rubín y María Elvira Bermúdez, Xorge del Campo, erudito en narrativa cristera y revolucionaria, el crítico literario Emmanuel Carballo y Carlos Montemayor, su examinador de ingreso como docente a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Y termina, primero, con sus compañeros fraternos de pupitre o amigos de generación, como Jesús Gardea, Ricardo Elizondo, Gerardo Cornejo. Luego, con sus compañeros traductores del inglés y portugués de la UAM-Azcapotzalco: Severino Salazar y Miguel Ángel Flores, narradores y estilistas minuciosos. Y finalmente con dos amigos queridos, vivos, que siguen produciendo obra literaria: Luis Arturo Ramos en el Paso Texas y Emiliano Pérez Cruz en Ciudad Nezahualcóyotl.

Recuerda con cariño a sus grandes maestros de la literatura, que le brindan enseñanzas en su etapa estudiantil. Si Revueltas le muestra en su obra el lado crudo de la realidad de los desposeídos y el fanatismo religioso, el cuentista boricua José Luis González le descubre la parte alegre de la música afroantillana: la salsa de Willie Colón, Héctor Lavoe y Rubén Blades. Es su maestro de ética y de vida literaria, su tutor en la tesis que, cuando fallece por el cáncer, lo deja en la orfandad y lo adopta el maestro Arturo Souto, generoso y con calidad humana que lo apoya en su aventura intelectual con su tesis de doctorado sobre la música salsa.

Otro escritor por quien guarda afecto es Ramón Rubín, uno de sus Maestros. El azar se le presenta cuando Rubín le manda dinero para el pasaje, para que lo visite en Jalisco y lo entreviste. Como no iba preparado ni pensó que lo entrevistaría, saca su libreta e improvisa un cuestionario de preguntas que publica en una revista literaria.

También recuerda la camaradería de su grupo escolar del turno matutino y, sobre todo, su cordial cercanía con sus maestros; estos últimos siempre estuvieron cerca de ellos, fueron afectuosos y protectores, o terribles, como Batis. Sin el magisterio de ellos su vida habría sido distinta.

En Mis adioses, el crítico literario no sólo hace un recuento de sus amigos fallecidos, sino también de su vida personal. De su vida narra momentos lúdicos y desgarradores, como la muerte de su perro Bobby y la de su padre; con ambas narraciones inicia y termina el libro. Con el perro sucio y peludo, blanco y callejero, su mirada y su historia lo conmueven tanto que lo adopta y lo lleva al veterinario de inmediato. El perro se echaba a los pies de él en la biblioteca y dormía bajo su cama. “Una mañana en que lo vi más decaído que nunca, dije, basta. Lo llevé al veterinario para dormirlo. Empezó la inyección y yo tenía mucho cuidado en mirar qué decían sus ojos. Sus ojitos no se cargaron con más tristeza de la que ya tenían; estaba sereno, como mirando para dentro de él mismo. Me atacó el llanto que reprimí con mi bata de baño que llevé para envolver su cadáver (Torres, 2020: 126)”.

Y la muerte de su padre. Cuando muere, Vicente lo lleva a la delegación, al Semefo, a la funeraria, al Panteón (lugar de todos los dioses, reza el texto griego), y enfrenta la realidad de ser el único hombre entre tres hermanas. Él narra este momento crucial así: “Mi padre, que no bebía una gota de alcohol, murió afuera de una cantina. Mi madre quedó perpleja y sólo acertó a quedarse de pie junto al cadáver de su esposo […] Nunca imaginé que el último viaje de mi padre por la ciudad iba a ser en una camioneta vieja; y menos que yo lo iba a acompañar desde mi auto… (Torres, 2020: 18 y 20)”.

El azar y la intuición

En Mis adioses, nos enteramos de su iniciación como profesor en una primaria de la Merced y del CCH Azcapotzalco, en la Universidad Pedagógica, donde lo examinan Arquímedes Caballero y Carlos Montemayor, y en la UAM-Azcapotzalco. De esas escuelas, lo sacan no sólo su tesón, lecturas y reseñas literarias (publicadas en la sección cultural de la revista Tiempo), sino también su preparación académica, los grados obtenidos y sus ponencias de literatura policiaca en los congresos. Uno de estos congresos, de hecho, le cambia la vida…

Pero vayamos por partes.

En el caso del crítico literario y docente de la UAM-A, Vicente Francisco Torres coincide con la definición de azar de Joan Corominas (2000: 73), “casualidad, caso fortuito”, pero asume la definición poética del poeta español José María Álvarez, “el azar es una oscura servidumbre”, a la cual le atribuye parte de sus logros. Considero que el azar, más su intuición literaria, lo han llevado por el camino de la literatura y escritura, también a explorar temas poco comunes en sus libros: El cuento policial mexicano (1982), Cuentos policiacos latinoamericanos / ¿El que la hace, la paga? (2006), Esta narrativa mexicana (1991), La novela bolero latinoamericana (1982), A la sombra del palmar (2003), la narconovela La selva (inédito), y en este último libro, Mis adioses (2020), que compila las reseñas de varios años, acerca de sus queridos amigos, casi todos ya fallecidos. Porque él, como afirma Julio Torri (1996: 57): “a semejanza del minero es el escritor. Es ante todo un descubridor de filones y no mísero barretero al servicio de codiciosos accionistas”.

Considera que la suerte siempre lo ha ayudado y la define de este modo: “La suerte pasa por enfrente y, si tiene uno con qué, la agarra; de lo contrario, la fortuna sigue de largo (Torres, 2020: 47)”, como recuerda que le sucedió con Huberto Batis y su primera entrevista a José Revueltas.

Reconoce, en sus años juveniles, su iniciación a la lectura a partir de un libro que compró su hermana mayor, Dios en la tierra de José Revueltas, que leyó de tirón en un solo día. De ahí surge el deslumbramiento y devoción por su maestro, por su prosa enfebrecida, por su inclinación con el vejado y el ser humano fanatizado por sus creencias religiosas. A partir de ahí se convierte en su autor predilecto y de culto, en su fiel seguidor que le carga su portafolio deteriorado de plástico y en su admirador. Por ello, publica más tarde su libro José Revueltas, el de ayer (1996).

Con Vicente Francisco hacemos un recorrido por la historia de su vida. En 1971 se fundan los cinco planteles del CCH masivo con cuatro turnos, donde se educan los hijos de obreros y trabajadores, y donde él impartirá sus clases de redacción en 1978. Allí se forman los escritores de la primera generación del CCH, sus amigos, como Andrés de Luna, Víctor Roura y Emiliano Pérez Cruz. En ese mismo año, 1971, se da el concierto de la Fania All-Star en el Cheetah Club (Nueva York), donde la música salsa toma un nuevo rumbo para expandirse a todos los rincones de nuestro continente y más allá. El tema salsero que después él abordará en su tesis de doctorado, convertido en el libro Novela bolero latinoamericana (1998, UNAM).

En 1974 estudia en la Facultad de Filosofía y Letras y conocemos la causa y origen de su periodismo cultural y su devoción por Revueltas. En una clase de su estricto maestro Huberto Batis, él lo lanza al universo de la escritura que incuba en la Facultad a través de su primera entrevista al escritor José Revueltas. Entonces nos comparte las penurias del alumno con escasos recursos que, al realizar la primera entrevista a su escritor admirado, no tiene grabadora ni dinero para comprarla. A partir del momento en que tiene recursos, él se compra una y escribe en sus cuadernos profesionales con pluma fuente.

En 1978, ya titulado, trabaja como profesor en una primaria de La Merced, también como profesor de redacción en el CCH Azcapotzalco y en la UPN, y, para completar sus ingresos, ejerce de reseñista literario de novelas en la revista Tiempo, fundada por Martín Luis Guzmán. Trabaja de día y de noche, y con su ardua labor lectora se convierte en lector avezado.

Desde entonces hasta ahora visita con frecuencia las librerías de viejo en las calles de Donceles, donde el destino le reserva una sorpresa: “Había una enorme librería de viejo que desembocaba en un conjunto de mesas y anaqueles. Allí me sumergí con los ojos de un muchacho de veintitantos años y el destino me tenía reservado un libro que jamás he vuelto a ver en mi vida: El cuento policial latinoamericano (1964), donde aparecen dos cuentos de escritores mexicanos: Antonio Helú y María Elvira Bermúdez (Torres, 2020: 93)”.

Para él, las librerías de viejo o el genio de los baratillos, que ha frecuentado desde joven estudiante universitario, son su cementerio de libros. Allí, como el buscador de filones de oro en las minas, también él escarba con paciencia y halla el oro entre ese mundanal de libros usados, desamparados o que (re)matan las editoriales.

Después, el destino le guarda otra sorpresa y lo sigue empujando, aunque esta vez es para llegar a la vieja casona de la colonia Roma de María Elvira, su maestra de literatura policiaca y autora de la antología Los mejores cuentos policiacos mexicanos (1955). Ella, por mucho tiempo, le regala su afecto materno y su saber sobre el género policiaco, lo recibe a él solo en su casa de la colonia Roma y le confiesa que le desagradan las páginas de violencia, las malas palabras o el sexo en la narrativa policiaca.

En 1984, el destino se presenta otra vez y le modifica su vida académica y laboral en un congreso de literatura policiaca en Xalapa. Su compañero de habitación y ponente, el crítico literario Óscar Mata, lo “saca del arroyo académico, de las minas de sal del CCH” y se lo lleva a trabajar a la UAM Azcapotzalco, donde triplica su sueldo, le proporciona tiempo para continuar su posgrado, investigar y publicar sus libros.

En 1985, Severino Salazar es profesor de inglés en la ENEP Iztacala y publica Donde deben estar las catedrales, novela que lo deslumbra. También él deja la ENEP por la UAM-A, e inician su amistad cariñosa hasta la muerte del escritor zacatecano, a quien recuerda: “Sobre el féretro de su cristal hay dos fotografías: una lo muestra sano; en la otra ya ‘coloradito’, cachetón y triste. Esta noche reposa en su ataúd, vestido con un traje gris claro, una camisa de leves cuadros azules y una corbata con pequeños astros color de vino tinto. Sus manos, atadas con un rosario, tienen un ramo de claveles y rosas; en el lado izquierdo de su pecho, descansa una varita de nardo que le da el aspecto de novio provinciano (Torres, 2020: 110)”.

En 2005, tras el fallecimiento de su gran amigo Severino Salazar, llega a su vida, por azares del destino, el perro Bobby que lo mima con cariño y con su mirada lo conmueve. El cachorro se convierte en un nuevo miembro de familia. A su llegada a casa, lo prodiga de fiestas, corre, salta a su cama, duerme a sus pies, ambos se acompañan y se prodigan del cariño que les falta en su soledad.

Su perro Bobby lo acompaña cariñosamente durante catorce años hasta que muere de vejez. Después lo entierra en el jardín de su casa, para que se transforme en las hojas o flores de azahar del limonero, en la mata de floripondio o en la flor de acacia amarilla intensa que siempre florea y que le agrada. De su jardín nos confiesa, desde lo más profundo de su ser, su último deseo: “Yo quiero que me cremen. Desde hace tiempo le he pedido a mis hijos que mis cenizas las pongan al pie de la acacia, para no morir del todo”, y nos propone: “En el cajón del escritorio están los papeles del Jardín de los Recuerdos, por si a alguien se le ofrece (Torres, 2020: 128 y 22)”.

Ahora, él vive en su viejo departamento de Tacuba, cuyas cuatro paredes rebosan de libros, fotografías de Ramón Rubín con Juan Rulfo, pinturas de José Luis Cuevas y Rafael Coronel, y objetos artesanales de las culturas del mundo. Allí nace y transcurre su infancia, juventud y madurez. Allí lleva una vida tranquila y solitaria, silenciosa y llena de lectura y escritura entre los libros escritos por él, los que ha prologado y los que colecciona. Allí, como en sus inicios de ensayista, aún tiene interés por los programas policiacos de televisión y los youtuberos, dedicados a la narco-política en internet. Porque para el escritor, como afirman George Sand y Alfonso Reyes, no hay inspiración sino disciplina, trabajo diario con las sabias musas que se sientan a su lado y le insuflan al oído ideas frescas para sus nuevos libros.

Así el crítico literario espera el siguiente llamado de su destino que se le presentará en una sala de baile o conferencia, en la cafetería o el bar. O bien, que el destino se aparezca disfrazado de musa seductora que lo atrape con su cuerpo de sirena y ojos hechiceros, con sus tacones afilados y medias transparentes, que reavive su fuego al vaivén de sus caderas. Aunque luego le destroce el corazón con su coqueteo, reclamos o canto persuasivo, y enloquezca por un momento, como Odiseo.

Referencias

Corominas, Joan, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

Torres, Vicente Francisco, Mis adioses, México, UAM-Azcapotzalco, 2020.

Torres, Vicente Francisco, Esta narrativa mexicana, México, Leega-UAM-Azcapotzalco, 1991.

Torres, Vicente Francisco, La novela bolera latinoamericana, México: UNAM, 1998.

Torri, Julio, Tres libros, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.