Febrero, 2026

Vivimos en un contexto político–social tendente a tomar medidas favorables a la protección de personas con discapacidad. Empero, esto, tan justo y necesario, tiene que ser analizado profundamente porque siempre hay matices en cualquier propuesta política, escribe Alma Evelyn Martínez Montesinos; juegos de doble moral ocultos en aparentes discursos bien intencionados. Por ello, la filosofía —madre de todas las ciencias— debe reflexionar al respecto.

Enhorabuena, vivimos en un contexto político-social tendente a tomar medidas favorables a la protección de personas con discapacidad. Sin embargo, esto, tan justo y necesario, como la defensa de los derechos humanos, tiene que ser analizado profundamente, porque siempre hay matices velados en cualquier propuesta política, juegos de doble moral ocultos en aparentes discursos bien intencionados. Por ello, la filosofía —madre de todas las ciencias— debe reflexionar al respecto.

Para comenzar, habría que puntualizar que, coloquialmente, hablamos de “personas discapacitadas” sin tener la claridad suficiente en ambos términos (“personas” y “discapacitadas”). Tratando de subsanar esta ambigüedad, abordaremos dichos conceptos desde la postura filosófica del existencialismo. La tesis fundamental de Sartre dice así: “La existencia precede a la esencia”, donde el filósofo francés argumenta que las personas existen primero, sin sentido ni propósito, para, posteriormente, a lo largo de la vida, luchar para darse a sí mismas dicho sentido, dicho propósito.

Así, no existe otro sentido en este mundo que el que cada individuo sea capaz de crearse, desde el interior de su propia existencia personal. Por lo tanto, “persona” es aquel individuo que busca, lucha y construye su ser en el mundo mediante un proyecto consciente de vida.

Es necesario, paralelamente al concepto de persona, definir “conciencia” como una relación con el mundo, relación que requiere una intención, una expectativa, que permita entender a la persona que algo le hace falta; es decir, descubrir en la persona una ausencia, una carencia, un no ser. Lo cual es fundamental en la edificación del yo, porque es esta conciencia de carencia la que obliga a la persona a tener la intención de alcanzar la plenitud. Lograrlo es, como persona, mi elección —libre y voluntaria—, y será, a su vez, el sentido de mi vida y de mi felicidad.

A partir del existencialismo se ha propuesto la definición de “persona” y, conjuntamente, la de “conciencia”, y es turno ahora de reflexionar sobre el término “discapacidad”. Según la Organización Mundial de la Salud, discapacidad es “cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano” (Carlos Egea García y Alicia Sarabia Sánchez, Clasificación de la OMS sobre la discapacidad, Murcia, España, noviembre 2001, p. 17), agregando que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

Hasta aquí, la definición “científica” de los profesionales de la salud.

No obstante, desde la argumentación filosófica, se tendrían varias cosas que aclarar.

En primer lugar reconocer, en lo general, un sesgo hipócrita cuando, socialmente, se asigna el término discapacidad a un “otro” que es distinto, diferente, debilitado, reducido frente a lo “normal”, lo cual origina una doble moral que, por un lado, mueve a una falsa piedad, que se evidencia en el uso de términos diminutivos que, consciente o inconscientemente, devienen en peyorativos (cieguito, enanito, etcétera).

Por otra parte, esta visión, impuesta socialmente, que nos ha enseñado a etiquetar a “los otros” olvida que, de una u otra forma, todos somos discapacitados emocionales (retraídos, indolentes, egoístas, ególatras…), o que podemos serlo físicamente (sufrir un accidente, una enfermedad o el propio natural envejecimiento).

Más aún, denunciamos esta doble moral, como la misma que ahora “protege” y se ocupa y preocupa por los derechos de las personas con discapacidad, mientras que es, también, la que nos está convirtiendo en seres discapacitados.

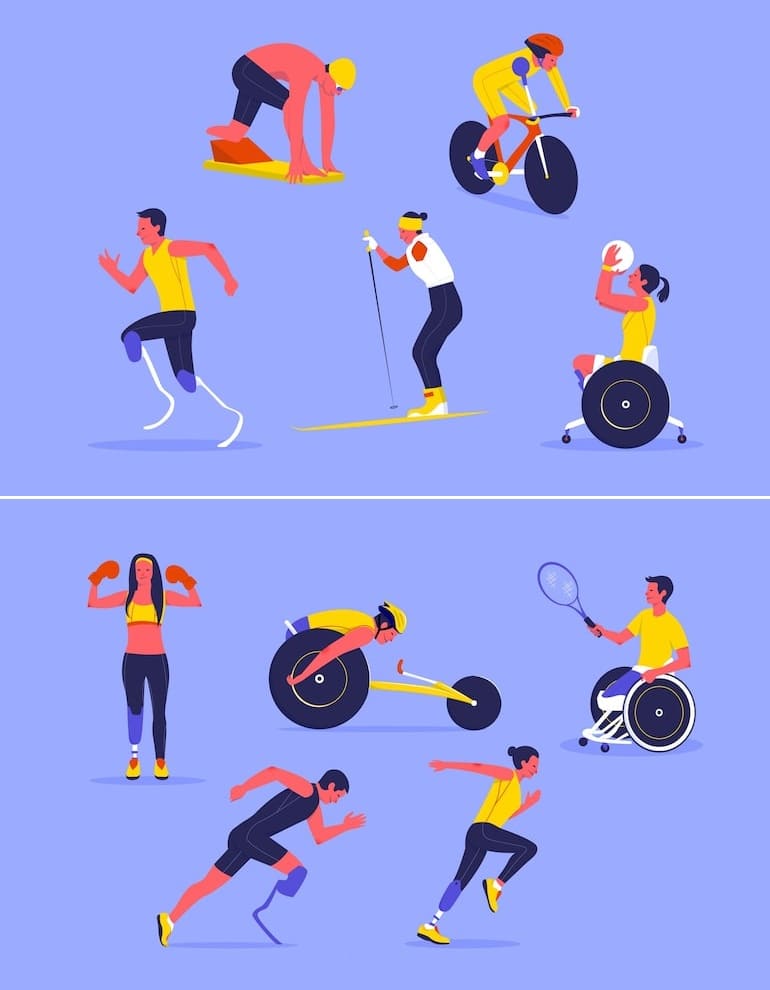

Nietzsche nos alertaba acerca de la limitación que hacemos de la realidad, a través del lenguaje, al nombrarla. De manera que etiquetar algo equivale a limitarlo. Así, nombrar “discapaz” implica constreñir la dignidad humana, ya que limitamos la esencia por la apariencia. Definimos a partir de un accidente (tener tal o cual dificultad, física o mental) la integridad de una persona. La lección histórica que estamos viviendo es que, paralelamente a la falsa piedad que la legislación mantiene al respecto (tomando medidas que “protegen” o “ayudan” a las personas con alguna discapacidad), muchas de las personas etiquetadas como discapaces nos demuestran ser más íntegramente humanas que los autollamados “normales” o “saludables”. Los juegos paralímpicos son un claro ejemplo de la capacidad y entereza de miles de personal que enfrentaron un ambiente adverso con la única herramienta de su voluntad, llegando a metas que no alcanzamos la mayoría de los humanos.

Cuestión aparte es el discutible tema de los apoyos para personas discapacitadas, sobre todo en lo referente a la inversión económica para proyectos de inclusión social, ya que la investigación científica y la creación de tecnologías de vanguardia deberían ser prioridad en las políticas públicas mundiales.

Por eso hablaba de la hipocresía de los discursos y providencias (rampas, elevadores, marcas, etcétera) que muchas veces son paliativos, medidas populistas que no muestran un cambio verdadero, una mejora objetiva en la calidad de vida de la sociedad.

Hipocresía también de los gobiernos e instituciones que alaban su verborrea de inclusión, mientras permiten, indolentes, la mutilación intelectual, la ruptura de esquemas mentales saludables (hombre, mujer, saludable, enfermo), en aras de la libertad para la satisfacción momentánea y efímera que ofrecen intereses ajenos al bien común. Se advierte y educa acerca de la discapacidad física e intelectual, perdiendo de vista la discapacidad psíquica de mentes enajenadas por modelos que subliminalmente se han impuesto y que las vuelven inconscientes y debilitadas. Es la enajenación actual que vivimos, por la subordinación a la cultura empobrecida recreada, fundamentalmente por los medios de comunicación, la que nos está llevando a lo que aquí llamaremos verdadera discapacidad.

Recuérdese el apunte sobre el término “persona”: un individuo capaz de crearse a sí mismo, dando a su vida el sentido que, al alcanzarlo, le proporcionará felicidad. Entonces, ¿son personas los seres que viven sin un sentido propio?, ¿cómo definiremos a las generaciones actuales pendientes de “artistas” y “modelos”, deshumanizados y efímeros?, ¿se es persona cuando los estupefacientes se adueñan de uno?, ¿somos personas cuando no tenemos ya ideales, anhelos, proyectos, metas de vida?, ¿no es ésta la peor carencia de un ser humano?

Y sin caer en los extremos, para que no se me tache de pesimista, simplemente preguntaré: ¿cuántos niños o jóvenes sienten la carencia de conocimiento y, por tanto, el anhelo de saber?

Es aquí donde en muchos casos esos seres, socialmente considerados discapaces, encarnan el ideal nietzscheano del Superhombre, ya que dan muestra del verdadero sentido humano, que no es otro que el reconocimiento de la dificultad de la existencia, el deseo y la intención de vivir pese a todo, eligiendo, libremente, las acciones en respuesta a cualquier adversidad.

Precisamente en contextos de extrema dificultad es donde cobra sentido la conciencia y la elección de asumirse o no como un discapacitado. Esta reflexión es indispensable y urgente para todo ser humano venido a esta Tierra que, lejos de ser un centro de diversión —como ahora pretenden hacernos creer—, es un lugar de retos y obstáculos.

Ya lo pregonaban nuestros abuelos, los antiguos mexicanos, que en sus huehuetlatolli, o palabras de sabios ancianos, advertían: “Has abierto ya tus ojos, has nacido. No es lugar de contentamiento aquí en la Tierra, se sufre, se padece, sólo se es feliz entre el tormento…” (Miguel León-Portilla, Huehuetlatolli, Fondo de Cultura Económica, p. 55).

Con estas palabras, llamadas “consejas”, recibían las parteras a los recién nacidos, apuntalando en la psique personal y colectiva un principio de realidad que, en la actualidad, seguramente asombrará a muchos, acostumbrados, por lo general, a recibir a los recién llegados entre baby shower y regalos. Sociedades totalmente opuestas en valores y cultura. Una, la antigua, la de nuestros abuelos, basada en el esfuerzo y la resistencia. La nueva, basada en la satisfacción inmediata, en la comodidad del mínimo esfuerzo y del mínimo compromiso.

Hijos de este tiempo debemos preguntarnos, asombrados, ¿por qué una sociedad tan desarrollada en tecnología ha generado contrariedades psicológicos como “resistencia a la frustración”, “drogadicción” o “suicidio”, entre otros, al grado de que la OMS piensa que la pandemia del siglo se debió no a los nuevos virus sino a problemas mentales?

La respuesta está en la depresión que genera nuestra sociedad de consumo sustentada en el autoengaño de una vida de contentamiento permanente. Satisfactores inmediatos que se compran en el mercado, fabricados por industrias, legales o ilegales, de ganancias millonarias, aparentemente al alcance de todos pero que, en realidad, son momentáneas fantasías como la adquisición de la fama en las redes, aunque sea sólo por una vez y aunque sea por una tontería. Ilusiones de alcanzar la figura corporal perfecta, el atuendo costoso de moda, la diversión entre carcajadas, rodeados de mucha, muchísima, gente, alcanzar la euforia, el éxtasis. Depresión por no alcanzar nunca la meta impuesta y soñada, persiguiendo siempre la zanahoria atada por una vara en nuestra cabeza, zanahoria que alguien sumamente inteligente y poderoso ha atado a mentes ignorantes y débiles.

De tal manera, la cultura se encuentra conflictuada entre dos circunstancias (hay que recalcarlo) históricas: la excusa personal y la culpa, a los demás o a las circunstancias, en detrimento de la responsabilidad individual. Cuántas veces hemos oído o dado explicaciones como: “no pude hacerlo por culpa tuya, por carecer de recursos, por no contar con la ayuda necesaria”, etcétera, etcétera. O, bien, “no me exijas lo que no está a mi alcance”, “bajo estas circunstancias esto o aquello es imposible”…

Por otra parte, el potencial tecnológico implementado en las redes sociales nos ha vuelto, como nunca antes, seres “para los otros”. Como explicaba Sartre, “el otro” es el sujeto que nos ve y, sobre todo, nos juzga, con una mirada despiadada, siempre amenazadora. Así, nos hemos reducido a “objetos” en el mundo del “otro”, en riesgo permanente de ser subestimados, desprovistos de personalidad propia. Ahí es donde empeñamos nuestra libertad a favor de la crítica social, que nos fuerza a ser lo que ella proponga y valore en lugar de ser para nosotros mismos.

¿Acaso no es esto lo que nos frustra?

El no alcanzar el modelo, el no satisfacer los parámetros de belleza, de éxito, de eficacia, es lo que está sumiendo a la actual generación en la angustia, la desesperanza; es decir, en la depresión.

Paralizados por nuestros propios miedos ante la mirada ajena, el prejuicio de los demás, atados a las cadenas de la excusa permanente, desbordado el río de la culpa por no ser lo que los demás quieren, permitiendo que los otros determinen nuestras acciones, hemos constituido nuestra propia limitación, nuestra personal discapacidad.

Evidentemente, desde la niñez, otrora época de la inocencia, la mirada del “otro” teje sus redes. No tener la ropa o el artículo de moda, la fisonomía, el atuendo que otra persona trae, etcétera, nos vuelve presas de pánico, permitiendo que el bullying se exprese en actos de violencia atroz. Vivimos, como nunca, angustiados por no corresponder al modelo eternamente cambiante de los medios. ¿Cómo no vamos a estar estresados y frustrados si nos hemos condenado a ser lo que los otros quieren, sin siquiera saber qué es lo que queremos ser nosotros mismos?

¡Qué lejos está de la sociedad actual el imperativo socrático: “Hombre, conócete a ti mismo”, como necesidad fundamental de la vida humana!

Justamente en este tiempo convulso estaríamos obligados a entender al mundo como el escenario de la cruenta lucha entre los poderes de la dominación y de la trascendencia. Importancia ideológica, imposición de creencias y “valores” frente a la magnitud de las circunstancias mediante actos de valor y de valía, mediante la voluntad de la afirmación personal.

Esto último es lo que, afortunadamente, vemos en los atletas paralímpicos, en las personas con discapacidades físicas y mentales que trabajan para sostenerse, que utilizan la tecnología para resolver sus dificultades, tengan o no recursos económicos para ello, porque muchas veces el ingenio suple la falta de dinero.

Retomando el existencialismo, tendríamos que entender que la “facticidad” de la vida, que no es otra cosa que la adversidad y resistencia de las cosas, es lo que nos fuerza a superarlas, porque sin problemas no habría superación, ni evolución social o personal.

Es aquí donde el tema de la libertad cobra relevancia, porque siempre somos libres de elegir el sentido otorgado a las dificultades. Es evidente que las personas con severos problemas motrices que deciden manejar un auto, correr una maratón, bailar, hacer gimnasia o nadar, nos hacen darnos cuenta, por su actitud positiva, que no están discapacitados, sino sólo tienen capacidades diferentes.

¿Pero quién no las tiene?

Unos somos más capaces en una cosa y otros en otra. En El banquete, Platón define a Eros (el Amor) como el producto entre Poros (la Abundancia) y Penia (la Pobreza), donde la Abundancia no es sólo la riqueza material, sino recurso, cualquier tipo de recurso, siendo, por otro lado, la pobreza sinónimo de carencia. Así, pues, el Amor, y extendiendo un poco el concepto, la Salud y la Felicidad son el resultado de la inteligente y voluntariosa puesta en juego de nuestros propios medios para trascender nuestras carencias o limitaciones.

Evidentemente lo anterior nos compete a todos, absolutamente a todos los seres humanos, puesto que esta batalla entre recursos y carencias es consustancial al vivir.

Ya advertía Albert Einstein de la existencia de una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que no era otra que la voluntad. Por eso las únicas personas realmente discapacitadas en este mundo son las que tienen una actitud que las discapacita.

Christopher Reeve, el actor que encarnara a Supermán, tras perder la movilidad de todo su cuerpo, excepto de dos dedos (gracias a la terapia de rehabilitación), declaró: “Pienso que ponerse retos es una gran motivación, porque demasiada gente con discapacidades permite que éstos se conviertan en el factor dominante en sus vidas, y yo me niego a permitir que una discapacidad determine cómo vivo mi vida”.

Quizá Reeve (1952-2004) no lo supiera, pero fue un verdadero existencialista. Porque ser un existencialista es, en gran medida, querer y luchar por ser lo que hacemos de nosotros a través de la forma en que elegimos actuar, en lugar de lamentarnos por las circunstancias en que vivimos.

En la concepción de Sartre, como en la de Nietzsche, conocer la verdad, conocer cómo son las cosas en realidad, ver y aceptar la vida tal como es, no requiere una gran inteligencia sino, más bien, honestidad y valentía para afrontar el escenario en que la vida nos instaló y para ello se necesita una voluntad firme, férrea, a prueba de todo.

Más aun, Nietzsche explica la diferencia entre los dos tipos de libertad: la negativa, es decir la que frena y reprime, donde voluntariamente entregamos nuestro ser a los otros, y la positiva, la del ideal noble, donde no se reprime sino se disfruta la libertad actuando lúcidamente, superando dificultades, asumiendo responsabilidades, negándose a lamentarse. Tal es el caso del Superhombre nietzscheano que ha sabido y podido trascenderse a sí mismo, a diferencia de los superhéroes de cómics que nacen con poderes, o los adquieren accidentalmente.

El Superhombre dirá, no importa la adversidad, voy a aprovechar al máximo mi vida, mi viaje hacia la nada, mi libertad, pese a todo puedo ser yo, puedo realizarme a mí mismo y ser feliz por ello. Así, lo interesante del existencialismo es reconocer que si somos seres contingentes, innecesarios, destinados a la muerte, así, sin más, por lo menos (que en este caso sería lo más) podemos esforzarnos por superar nuestros hábitos, defectos, limitaciones, carencias, teniendo la esperanza de poder cambiar de manera deliberada nuestras vidas. Somos lo que somos (con toda serie de carencias, de acotaciones); sin embargo, también somos producto de nuestras acciones y elecciones, por tanto siempre habrá esperanza de que podamos superarnos y cambiar lo que somos de facto. En este sentido, ésta, la realidad, es también una construcción personal ya que es competencia humana el sentido de la vida, porque sólo las personas pueden darle un significado a sus vidas a través de las metas que ellas mismas se fijen, de las elecciones y acciones que lleven a cabo.

Recíprocamente, Nietzsche preconiza la dignidad y la nobleza como las virtudes esenciales en contraposición a la compasión y tolerancia al fracaso. El Superhombre se construye precisamente por la audacia y valor de vivir plenamente sin temor al dolor y la muerte. Para Nietzsche, la vida digna es la única que puede llamarse vida: todos morimos, sí, pero no todos vivimos verdaderamente, dice en su obra Así habló Zaratustra, y este vivir verdadero sólo es posible con la templanza del esfuerzo y la voluntad sostenida.

“¿Qué es lo más pesado?, se pregunta el espíritu capaz de llevar carga, de manera que pueda cargarlo sobre mí y me regocije en mi fortaleza… Pero no basta la bestia de carga que renuncia y es respetuosa, ha de tomarse el derecho para crearse nuevos valores… Y para crear se necesita una voluntad, entonces se creará un mundo nuevo” (Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, Alianza Editorial, p.p. 153, 154).

He retomado ideas de Sartre y Nietzsche para fundamentar la postura ante el concepto de “discapacidad”, argumentando que todos tenemos alguna limitación y que las únicas personas realmente discapacitadas son las que asumen voluntariamente una actitud que las discapacita. Junto a Nietzsche se ha denunciado a la compasión como un falso valor que discrimina a las personas diferentes. Se ha sostenido que la voluntad personal, motor de la superación y la evolución, está siendo mermado socialmente ante la “mirada del otro” que no es más que la tendencia asumida en la psique colectiva de vivir el placer ególatra del consumo inducido e inmediato, donde todo es mercancía, incluso nosotros mismos.

Si no reconocemos esto ni rompemos este prejuicio, es inútil e hipócrita hablar de protección a los vulnerables o discapaces.

¿Con qué criterio aplicaríamos este término si vivimos en una generación de personas mayoritariamente disminuidas por su falta de entusiasmo y proyectos, donde se rehúyen la responsabilidad y el esfuerzo?, ¿quién podría decirse no discapacitado en un mundo donde no se conservan ya valores como la amistad, el desinterés, el altruismo?, ¿quiénes podrían decirse capaces de enfrentar su destino?

En conclusión, si vamos a luchar por los derechos de las personas discapacitadas, si vamos a crear el mundo nuevo de verdadera humanidad, vamos entonces a reconocer también la discapacidad emocional, vamos a luchar desde la trinchera personal para reconocer y superar nuestras limitaciones físicas, mentales y emotivas (que todos las tenemos), sin parapetarnos en la falsedad e hipocresía de juzgar a otros como limitados y pretender que nosotros no lo estamos.

La lucha está en los valores que inculquemos y practiquemos, sin distinción de superioridades e inferioridades, de más o menos limitado, valores como la solidaridad, la empatía, el amor, la dignidad, la admiración y el respeto a todos y todas en cualquier contexto de esfuerzo y voluntad; valores que tendrán que ser infundidos y ejemplificados en la familia, la escuela y la sociedad; valores que tendrían que ser: 1) enseñados porque, como explica Aristóteles, el pensamiento condiciona la acción, 2) encarnados o vividos, porque la acción determina el comportamiento, 3) encarnados o vividos reiteradamente, porque el comportamiento repetido crea hábitos, 4) hábitos que se convertirán en una estructura, es decir en un carácter para, finalmente, 5) permitir que ese carácter marque el destino.

De tal modo que el proyecto de mejorar las condiciones de la discapacidad sea una tarea de todos, proyecto que partiría de la lucha individual, donde mediante un esfuerzo titánico cada uno fuera responsable de dar a su vida el sentido de superación personal que sea a su vez la guía y el modelo para la superación colectiva.

“No os aconsejo el trabajo, sino la lucha. No os aconsejo la paz, sino la victoria. ¡Que vuestro trabajo sea una lucha, vuestra paz una victoria! ¡Qué vuestro amor a la vida sea amor a vuestra más alta esperanza; y vuestra más alta esperanza sea el más alto pensamiento de la vida!” (Ibidem, p. 181). ![]()