Los inservibles discursos sanitarios sobre la desinformación

Agosto, 2023

En últimas fechas, una serie de neologismos circulan libremente en medios y redes sociales: infodemia, infodemiología, infobesidad, entre otros. Sin embargo —nos dice Juan Soto en esta nueva colaboración de su ‘Modus Vivendi’—, hay un problema: considerar a un fenómeno social como si fuese una cuestión médica o epidemiológica es un error, en tanto que la desinformación no se contagia. La cuestión central de la sobrecarga informativa es contar con la capacidad para distinguir e identificar la información mal intencionada y engañosa de la que no lo es para evitar el “atragantamiento informativo”. No se trata de una cuestión de vacunas ni de antídotos.

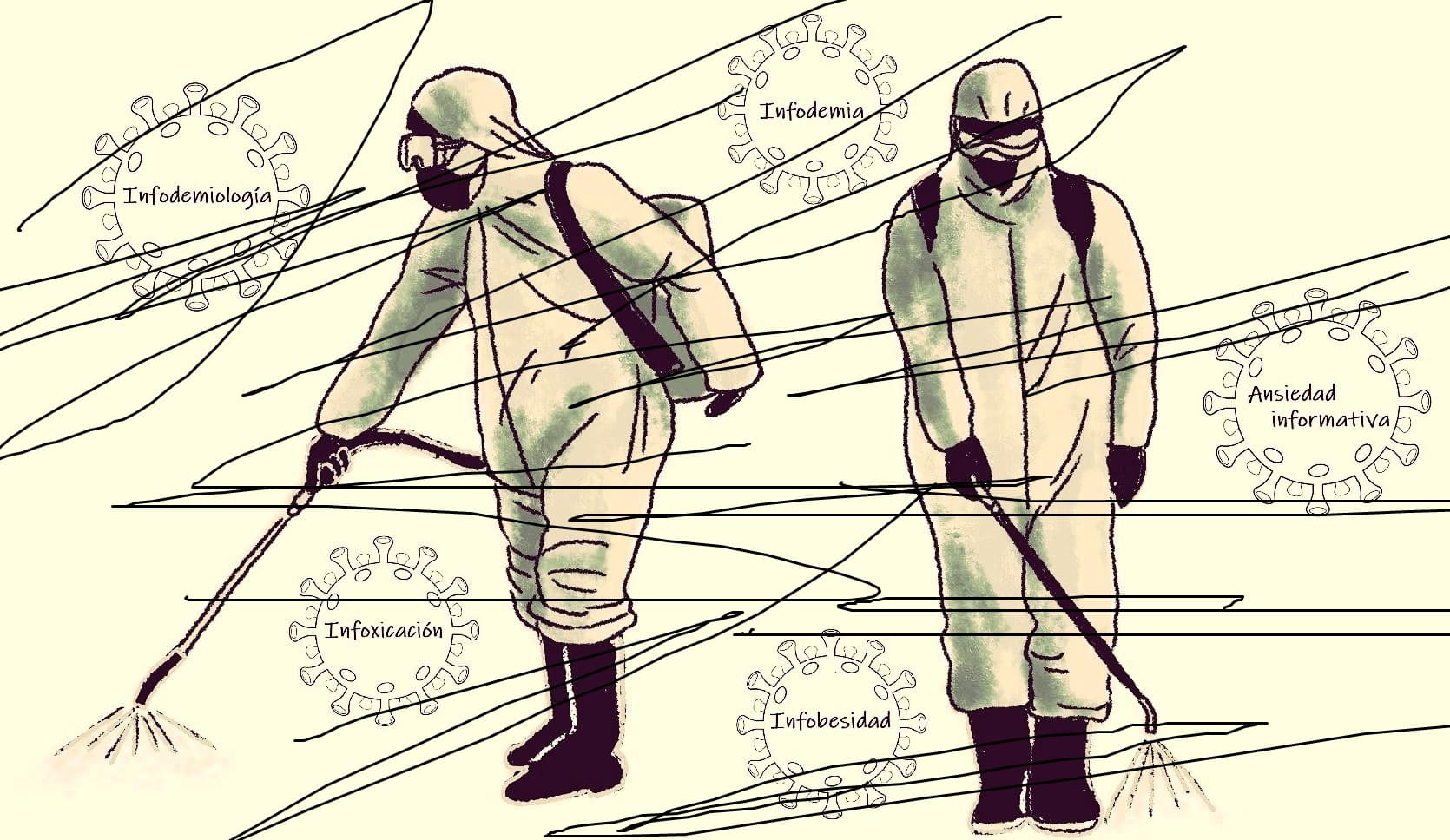

En últimas fechas, una serie de neologismos débiles circulan libremente y con desparpajo en medios y redes sociales: Infodemia. Infodemiología. Infobesidad. Infoxicación. Ansiedad informativa. Síndrome de fatiga de información. Etcétera. Estos son apenas algunos de los más utilizados y trillados. Sin embargo, hay un problema: las concepciones sanitarias de la sobrecarga informativa y sus consecuencias suelen considerar un fenómeno social como si fuese una cuestión médica o epidemiológica, lo cual es un error en tanto que la desinformación no se contagia.

No ha sido uno, sino muchos psicólogos sociales, por ejemplo, los que han insistido en destacar el poder “configurador” de las palabras y la importancia del papel de las metáforas en la argumentación. Estar o ser un desinformado es algo muy distinto a estar enfermo o ser un enfermo. La información no es una medicina. No se toma a cucharadas, ni se administra en ampolletas. Si cambiamos las metáforas es claro que tendría que cambiar nuestra argumentación, con ella nuestro pensamiento y nuestra forma de entender la desinformación. Que quede claro, la desinformación tiene lugar en los espacios de la sociedad y la cultura (no en el ámbito de la salud, aunque así lo quieran seguir mirando médicos, psicólogos y psicólogos sociales obtusos, principalmente).

John Shotter, el psicólogo originario de Glasgow, nos recordó las palabras de William James para destacar la “falacia del psicólogo”. James señalaba que la gran asechanza del psicólogo es la confusión de su punto de vista con el del hecho mental acerca del cual informa. Sin tomar en cuenta el poder reificante de los “discursos psicológicos” (o mentales), es difícil reconocer que los fenómenos o estados mentales no son cosas (y que están situadas en alguna parte del cuerpo).

Por su parte, Kenneth Gergen, otro psicólogo, pero del Swarthmore College, decía que al tratar al lenguaje como si indexara distintos estados mentales, uno cae en la falacia de la concreción mal situada. Es decir, uno trata como concreto al objeto aparente del significante, en lugar del significante mismo.

Lejos de la concepción y del discurso sanitario, el entendimiento de la sobrecarga informativa y la desinformación obliga a comprenderlas desde la sociedad y la cultura como acontecimientos y situaciones sociales y culturales, y no como potenciales amenazas a la salud. Así puestas las cosas, ambas (sobrecarga informativa y desinformación) pueden ser vistas como formas de relación social con el mundo y los demás, no como síntomas ni padecimientos. No hay medicinas contra la sobrecarga informativa ni la desinformación por una cuestión muy simple: no son enfermedades. Uno no puede ir a la farmacia a comprar pastillas contra la desinformación. No existe un estado de bienestar que pueda alcanzarse gracias a la información o al adecuado manejo de la misma.

Seguir entendiendo el fenómeno de la sobrecarga informativa (y de paso el de la desinformación) desde el ámbito de la salud sólo nos seguirá conduciendo a conclusiones equivocadas. Podríamos llegar a pensar que el acceso a la información correcta y un buen manejo de ésta darían como resultado personas más sanas (lo cual tendría que cumplirse también en el sentido inverso). Para ser una persona sana, siguiendo estos razonamientos elementales, bastaría con tener acceso a la información correcta, informarse en una justa medida y tener un buen manejo de la información a la que se tiene acceso. ¿No le parece esto absurdo y elitista a la vez?

Tales conclusiones resultarían ser un tanto descabelladas porque, precisamente, una de las consecuencias que produce la sobrecarga informativa es la desinformación. Lo cual es paradójico. La capacidad de discriminar información, de realizar una distinción entre la información mal intencionada o engañosa y la que no lo es, no deviene de una especie de súper poder cognitivo, sino que es una habilidad (socialmente hablando). Es cierto, esto nos lo dijo Umberto Eco: Internet proporciona un repertorio extraordinario de información, pero no los filtros para seleccionarla, y la educación no consiste sólo en transmitir información, sino en enseñar los criterios para su selección.

El problema central de la sobrecarga informativa es contar con la capacidad para distinguir e identificar la información mal intencionada y engañosa de la que no lo es para evitar el “atragantamiento informativo”. No se trata de una cuestión de vacunas ni de antídotos. La cultura no es acumulación de saber, sino discriminación (esto, por si acaso, también lo dijo Eco). La incapacidad de discriminar o distinguir (información confiable, malintencionada, falsa, imprecisa, de la que no lo es) es una de las consecuencias directas de la sobrecarga de información.

Algunos despistados han sugerido que la forma de evitar caer en las garras de la desinformación es la configuración de los filtros. No obstante, si bastara con que las personas aprendieran a filtrar información a través de la configuración de un sistema, el medio habría triunfado sobre los usuarios. Pero resulta que la configuración del sistema no es, para nada, el control del medio. El problema no es, tampoco, el filtrado. Una parte del problema podría estar en la facultad de configuración del sistema (y visto así estaría relacionado con un proceso de alfabetización digital, pero tampoco esto es del todo cierto).

Nuestra relación con las tecnologías nos lleva a desarrollar una especie de actitud servil hacia ellas. Servimos a los objetos que “abrazamos”. Al abrazar constantemente tecnologías, nos relacionamos con ellas como servomecanismos. Por ello, para poder utilizarlas, debemos servir a esos objetos, a esas extensiones de nosotros mismos, como dioses o religiones menores (y esto no todos se lo entendieron a McLuhan). Para McLuhan, por cierto, la única forma de evitar esta especie de servilismo tecnológico tenía una sola salida: la renuncia a la tecnología en tanto que hasta cierto punto exige docilidad (a veces extrema).

La solución del problema con la configuración del filtro sería muy parecida a poner una placa de refuerzo al casco de un barco averiado para que no entre agua (información) y se hunda. El filtro equivaldría a “poner un parche”. Acción que podría aligerar la sobrecarga de información, pero que no resolvería el problema (tanto de la discriminación de información como de la capacidad para procesarla).

Shoshana Zuboff, profesora de la Harvard Business School, no se ha cansado de decir que el problema va mucho más allá de la configuración del filtro. Que el problema radica en lo que ella denomina el capitalismo de vigilancia, que reclama unilateralmente para sí la experiencia humana, entendiéndola como una materia prima gratuita que se puede traducir en datos de comportamiento. Datos que, si bien pueden utilizarse para mejorar productos o servicios, también pueden ser empleados como insumo con el objetivo de predecir de manera más precisa el comportamiento de los ciudadanos-consumidores. Es cierto, los capitalistas de vigilancia se han enriquecido inmensamente con esas operaciones comerciales, pues son muchas las empresas ansiosas por apostar sobre nuestro comportamiento futuro. Los datos son, hoy día, la nueva materia prima del siglo XXI. El capitalismo avanzado se centra en la extracción y uso de un tipo particular de materia prima: los datos (lo dijo bien Nick Srnicek, profesor de Economía Digital en el Departamento de Humanidades Digitales del King’s College London). Vistas, así, las cosas, el problema no es sólo la configuración del sistema, es la sociedad, la gente y el capitalismo de vigilancia.

Si fuésemos capaces de configurar más filtros, la sobrecarga de información podría disminuir, pero la vigilancia no. La capacidad de configurar filtros es un tanto independiente de nuestras capacidades de organizar y discriminar información. Un filtro no impide que los torrentes de información falsa y malintencionada sigan fluyendo. Tampoco facilita a los usuarios la posibilidad de discriminar información confiable ni engañosa. Sin la capacidad de discriminar información, los filtros, simplemente, pueden ser no más que un lujo informático y la confirmación del “servilismo tecnológico” que le debemos brindar a las tecnologías de manera dócil, como ya lo había visto con claridad McLuhan. El filtro puede aligerar la sobrecarga de información, pero no resolver las consecuencias que produce. Le pese a quien le pese.

Y recuérdelo: el problema de la denominada sobrecarga informativa y de la desinformación no es una cuestión de salud. Nada le garantiza que, habiendo leído usted este texto, sea una mejor persona. ![]()