Octubre, 2002

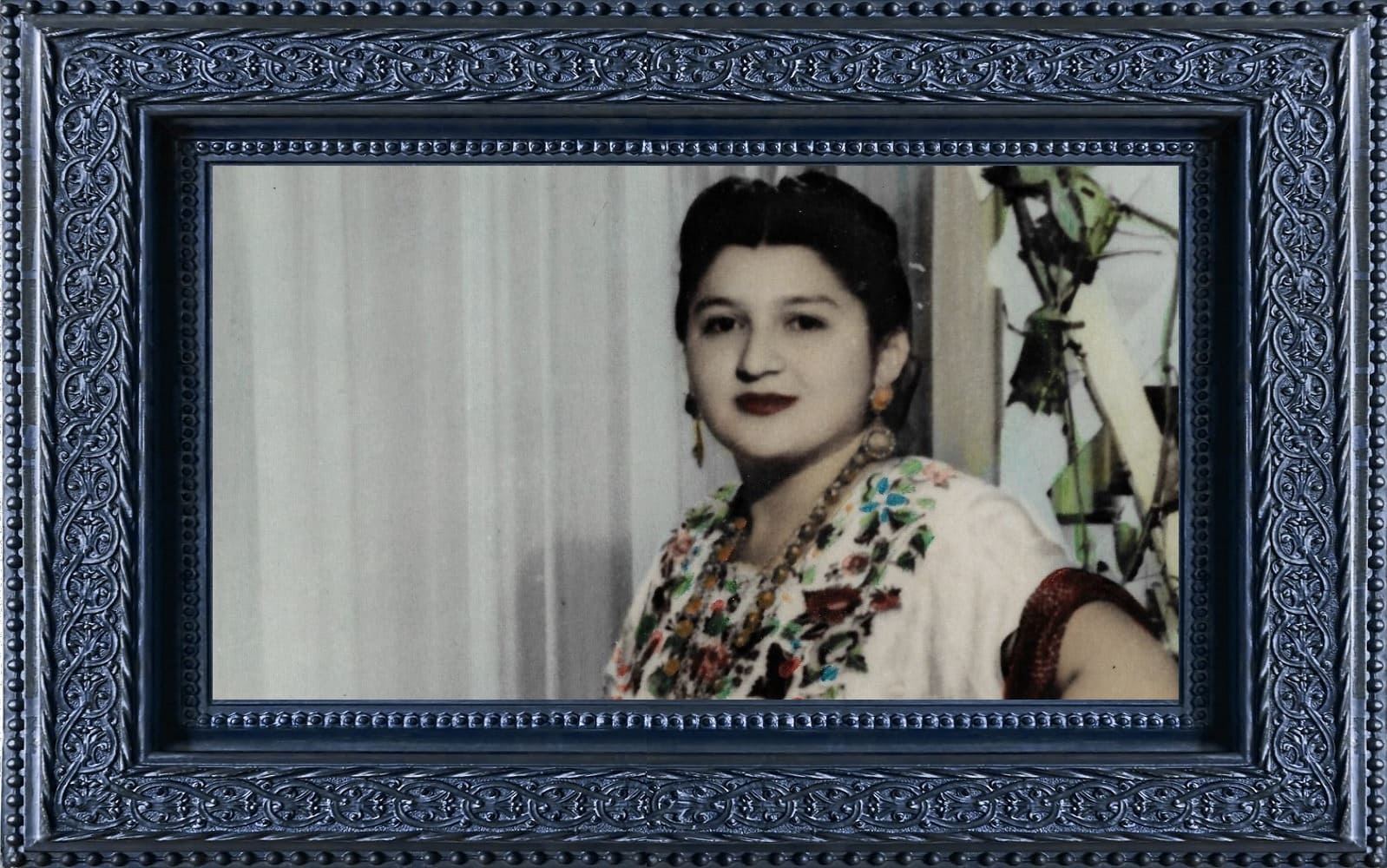

El periodista y escritor Víctor Roura escarba en la memoria personal. Escribe: mi madre, Regina —que vivía en Mérida cuando la avioneta que pilotaba Pedro infante se desplomó en esa ciudad hace ya seis décadas y media—, partió de mi vida hace una década, el lunes 8 de octubre de 2012, a causa de la Enfermedad del Olvido. Por supuesto, esta breve crónica me la contó antes de su partida…

1

15 de abril de 1957. Doña Regina se levantó, como era su costumbre, antes de que amaneciera. Se encargó del aseo de su casa. Vio por los dos niños, aún dormidos en la recámara. Las horas transcurrían sin prisa, pero cuando se dio cuenta ya hasta había dado el desayuno a sus hijos. Fue entonces cuando una vecina fue a asomarse a la ventana.

—¿Quién crees que se murió, Re?

—¿Quién?

—… Un artista. Desde hace una hora lo están diciendo en el radio. Murió Pedro Infante.

El reloj marcaba quince para las nueve de la mañana.

—¿De veras? … Bueno, tá bien…

Fue Regina a encender el radio. Y esa era la noticia, efectivamente. Una avioneta de la Tamsa, cargada de pescados, se había caído minutos después de alzar el vuelo. Ahí iba Pedro Infante.

El aparato aéreo cayó en un barrio pobre, entre las calles 54 y 85 de Mérida. Cayó en el patio, justo en el momento en que una muchacha hacía, en cuclillas, sus necesidades fisiológicas.

2

16 de abril de 1957. Doña Regina vivía en el barrio de Santiago en la calle 72 entre la 65 y la 67. Cerca del Zócalo. Desde temprano se puso de acuerdo con su hermana Noemí y su hermano Vicente. Irían al lugar donde cayó la avioneta. Era martes. Al mediodía se dirigieron a ese barrio y antes de llegar se percataron de que mucha gente había pensado lo mismo.

La zona estaba atestada de innumerables personas. Y de incontables zopilotes. Al llegar Noemí dijo a Regina que bajara a los dos niños del coche.

—¡Cómo los voy a bajar! No les vayan a cagar los zopilotes sus cabecitas…

Y es que los animales eran incontables.

—Había un mar de gentes, sí —recuerda doña Regina—; pero había más zopilotes.

Era insoportable el olor en el lugar. Los zopilotes y los peces muertos hacían irrespirable la zona. Noemí y Regina nunca pudieron acercarse a los restos de la avioneta. Vamos, ni siquiera lograron ver algo. Sólo zopilotes en el aire y en la tierra.

3

18 de abril de 1957. En la Ciudad de México, por Paseo de la Reforma, se encaminaba el cortejo. Lo encabezaban cuarenta motociclistas de tránsito. Y Liliana Cervantes, entonces de veinte años de edad, fue una de las tantas personas que integró la caravana hasta llegar al Panteón Jardín. Llegó cansada, pero volvía a sobreponerse a la tristeza.

—Sí, los pies me respondían porque iba caminando como tonta. La tristeza me hacía olvidar el largo camino —dice ahora.

Nadie sabe con exactitud, pero se comenta que había de entre 15 a 20 mil personas. Todas ellas en el cortejo. En su momento se contaron dos mil automóviles tras la carroza fúnebre.

A las 13 horas, Pedro Infante yacía bajo tierra.

Y Liliana Cervantes, sola, se dio la media vuelta. Iba llorando. Ya ni oyó al párroco Manuel Herrera pedir al cielo por el cuerpo de Pedro ni oyó el ulular de las sirenas de los motociclistas ni oyó a los mariachis cantar “Las golondrinas”.

Fue hasta su casa y empezó, entonces, a sentir el cansancio de la tristeza. Su madre la esperaba.

—¿Dónde estabas?

—Fui a despedir a Pedro…

4

15 de abril de 1981. El Club de Admiradores de Pedro Infante empezó a tener problemas porque uno de sus locales (ya antes los habían corrido del Edificio Covadonga por deber cuatro meses de renta), que antes era ocupado para las asambleas, comenzó a ser lugar de reventones. Ya no se hablaba de Pedro Infante con religiosidad, sino sólo era un pretexto para los brindis que se prolongaban hasta el anochecer. Y se iniciaron las fracciones. Se imprimieron volantes para denunciar a los malos amigos de Pedro y la ocasión fue aprovechada en el Panteón Jardín. Los volantes fueron repartidos entre el numeroso público.

—Es que no es posible —dijo una de las comisionadas del Club—, no podemos permitir que Pedro sea utilizado para fines que van contra la salud.

Entre la multitud, Liliana Cervantes comía su torta en unión de su marido. Estaban sentados, a unos cien pasos de la tumba de Pedro, escuchando casetes del cantor desaparecido.

5

13 de mayo de 1976. Exactamente en el sitio donde se derrumbó la avioneta se encuentra una estatua de Pedro Infante. El parquecito, olvidado, está lejos de la mano de Dios. Eso testimonia Liliana Cervantes, de cuando fue de vacaciones a la Ciudad Blanca.

—Si viera cómo lo vi —cuenta—. Ya nadie se ocupa de su monumento en Mérida. Hasta se veía sucio y polvoso.

6

15 de abril de 1985. Va de nuevo Liliana Cervantes al Panteón Jardín. Hoy estará otra vez cerca de la tumba de Pedro Infante, como todos los años. Sólo que ya, dice, va a comer y se retira porque ese rito ya está perdiendo formalidad.

—Hace tres años hasta al padrecito le arrojaron una piedrota así de grande para que se callara —dice—. Ya no hay respeto.

Llevará, como siempre, sus casetes de Pedro y la radio y su esposo cargará la comida.

7

16 de abril de 1957. Noemí jala a Regina. Vamos a ver qué podemos mirar, le dice.

—¿No ves que no se puede ver nada? Puro animal. Vámonos, antes de que nos caguen la cabeza.

En el coche, su hermano Vicente las espera junto con los niños que, asombrados, miran hincados en el asiento trasero el vuelo de los zopilotes.

8

8 de octubre de 2022. Ya nadie de los que hablaron aquella vez está en este mundo. Mi madre, Regina —que vivía en Mérida cuando la avioneta que pilotaba Pedro infante se desplomó en esa ciudad hace ya seis décadas y media—, también partió de mi vida hace una década, el lunes 8 de octubre de 2012, a causa de la Enfermedad del Olvido.

Por supuesto, esta breve crónica me la contó antes de su partida, que la tengo siempre presente, a mi madre, porque las personas buenas nunca se apartan de uno. ![]()