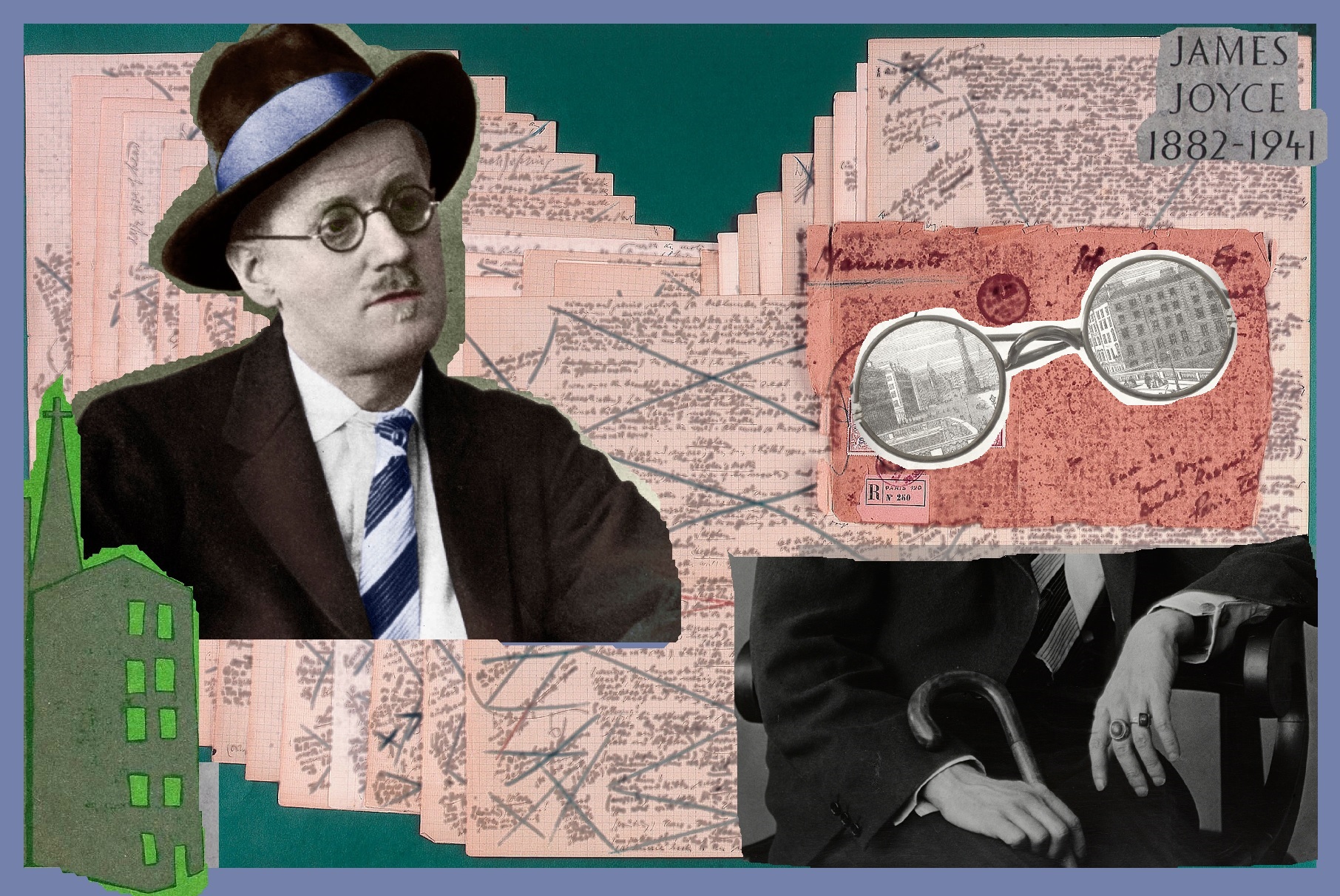

James Joyce, ocho décadas después

Hace 80 años partía de este mundo el escritor James Joyce. Había nacido el 2 de febrero de 1882 en Rathgar, un suburbio de Dublín. Cursó estudios secundarios en el internado de los jesuitas, experiencia que dejará un huella indeleble en su obra literaria. Más tarde ingresó en la facultad de filosofía del University College de Dublín, que abandonó en 1902 para trasladarse a París. Tras regresar a Dublín para asistir a la muerte de su madre, vuelve en 1904 definitivamente al continente, acompañado de Nora Barnacle, con quien contraerá matrimonio en 1931. Hasta su muerte en Zürich, el 13 de enero de 1941, reside sucesivamente en Roma, Trieste y París, dando clases de inglés y entregado a la escritura; entre sus grandes obras están Dublineses, Finnegan’s Wake, Retrato del artista adolescente y, desde luego, Ulises. “He escrito el Ulises para tener ocupados a los críticos durante 300 años”, llegó a afirmar con ironía el escritor irlandés. Algo en lo que estuvo de acuerdo Jorge Luis Borges, quien decía que no había leído por completo la novela y dudaba de que la mayoría lo hubiera hecho. Hoy, aquí, queremos recordar al gran escritor irlandés…

1

Hace 80 años el escritor irlandés James Joyce, quien había revolucionado la estructura de la novela con su Ulises (1922), abandonaba este mundo en Suiza, el 13 de enero de 1941, a sus 58 años de edad.

2

El señor James Duffy vivía en Chapelizod porque quería radicar lo más lejos posible de su ciudad natal y porque encontraba todos los otros barrios de Dublín, de donde era también originario James Joyce (1882-1941), “mezquinos, modernos y pretenciosos”.

Durante muchos años había sido cajero en un banco privado de Baggot Street, “al que acudía todas las mañanas en tranvía desde Chapelizod. Al mediodía iba al establecimiento de Dan Burke para almorzar: una botella de cerveza lager y una pequeña bandeja de bizcochos de arruruz. A las cuatro estaba libre. Comía en un restaurante de George Street en el que se sentía a salvo de la juventud dorada de Dublín, y donde encontraba una cierta honestidad sin aspavientos en la cuenta. Pasaba las tardes ante el piano de su casera o paseando por los arrabales de la ciudad. Su afición a la música de Mozart lo llevaba en ocasiones a la ópera o a algún concierto: tales eran las únicas disposiciones de su vida”.

3

Duffy era un hombre solitario, según relata Joyce en la historia “Un caso doloso” de su libro Dublineses.

“No tenía compañeros ni amigos, iglesia ni creencias —dice Joyce de Duffy—. Desarrollaba su vida espiritual sin comunión alguna con los demás, visitando a sus parientes en Navidad y acompañándolos al cementerio cuando fallecían. Cumplía con estos dos deberes sociales por respeto a la dignidad antigua, pero ahí acababan sus concesiones a las normas que regulan la vida cívica”.

Duffy vivía una “historia sin peripecias”. Sin embargo, una tarde se encontró sentado junto a dos damas en una sala de conciertos vacía, y una de ellas, ante una exclamación casual, empezó de improviso un inesperado diálogo. Mientras hablaba, Duffy “intentó fijarla de un modo indeleble en su memoria. Cuando supo que la joven junto a ella era su hija, calculó que ella debía de tener alrededor de un año menos que él. El rostro de ella, que debió de haber sido bello, seguía siendo un rostro inteligente”.

Al encontrarse coincidentemente con ella por tercera vez, “consiguió hacerse con el coraje para concertar una cita. Ella acudió. Tal fue el primero de muchos encuentros”; siempre por la tarde y en las barriadas más tranquilas para pasear. Pero al señor Duffy le disgustaban esos modos clandestinos, y “al advertir que se veían constreñidos a unos encuentros furtivos, la puso en la tesitura de invitarla a su casa”.

El esposo de ella, el capitán Sinico, “estimuló sus visitas, pensando que tenían que ver con la mano de su hija. Había eliminado tan sinceramente a su mujer de la galería de sus placeres que era incapaz de sospechar que alguien pudiera interesarse en ella. Como el marido estaba fuera con mucha frecuencias y la hija salía a dar clases de música, el señor Duffy tenía muchas oportunidades de disfrutar de la compañía de la dama. Ni él ni ella habían tenido antes una aventura semejante, y ninguno era consciente de incongruencia alguna”.

4

Ambos, lentamente, se iban interesando cada vez más el uno en el otro.

“Él iba con frecuencia a una casa de campo que ella tenía en las afueras de Dublín; era frecuente que pasaran las tardes juntos. Poco a poco, según se mezclaban sus pensamientos, hablaban de asuntos menos remotos. Ella era para él como la tierra cálida para una planta exótica. Ella dejaba en muchas ocasiones que se hiciera la oscuridad a su alrededor, sin encender la lámpara. Les unía la discreta habitación a oscuras, su soledad, la música que aún vibraba en sus oídos. A él le exaltaba esta unión que suavizaba las aristas de su carácter e impregnaba de emoción su vida intelectual, y a veces se encontraba escuchando el sonido de su propia voz. Él pensaba que a los ojos de ella cobraba una talla angelical, y al percibir de un modo cada vez más cercano la ferviente naturaleza de su amiga, escuchaba una extraña voz impersonal que reconocía como suya, insistiendo en la incurable soledad del alma. Es imposible la entrega, decía esa voz, no podemos dejar de ser dueños de nosotros mismos. El fin de tales palabras tuvo lugar una noche en la que ella no dejó de dar señales de una excitación inhabitual, hasta que tomó apasionadamente mano de él y la apretó contra su mejilla”.

No lo hubiera hecho.

5

El señor Duffy se sorprendió muchísimo, “y le desilusionó la interpretación que ella había dado a sus palabras. Dejó de visitarla durante una semana y después le escribió una carta para pedirle que se encontrara con él. Como él no quería que su última entrevista se viera turbada por la influencia de su arruinado confesonario, se encontraron en una pequeña pastelería cercana a la entrada del parque. Era un otoño desapacible, pero a pesar del frío vagaron durante casi tres horas por los caminos del parque. Decidieron dejar de verse: todo vínculo, dijo él, es un vínculo con la pena. Al salir del parque caminaron en silencio hacia el tranvía, pero entonces ella se puso a temblar de un modo tan violento que él, temiendo que se le quedara de nuevo postrada entre los brazos, se despidió rápidamente y la dejó allí”.

De ese modo, el señor Duffy retornó a la monotonía de su vida.

6

Cuatro años más tarde, “cuando estaba a punto de llevarse a la boca una cucharada de cecina con coles, su mano se detuvo en el aire. Sus ojos se fijaron en una pequeña nota del diario vespertino que apoyaba contra la jarra de agua”.

Depositó la cuchara en el plato y leyó atentamente: la señora Emily Sinico, de 43 años, había muerto el día de ayer en la estación de Sydney Parade.

“Según muestra la evidencia, la fallecida fue derribada por la locomotora del lento de las diez procedente de Kingstown, cuando intentaba cruzar la vía, sufriendo heridas en la cabeza y en el costado derecho, que le produjeron la muerte”.

Emily Sinico iba bebida, afición a la que había entrado en los últimos años de su vida.

El señor Duffy tuvo una fuerte impresión.

“Allí sentado —dice Joyce—, rememorando su vida con ella y evocando alternativamente las dos imágenes con que ahora la concebía, comprendió que estaba muerta, que había dejado de existir, que se había convertido en un recuerdo. Empezó a sentirse absolutamente mal. Se preguntó qué otra cosa podía haber hecho. Le hubiera sido imposible comportarse de un modo equívoco con ella; pero ahora que ella había muerto, comprendió cuán solitaria debió de haber sido su vida, sentada sola una y otra noche en aquella habitación. Su propia vida sería también solitaria hasta que él muriera, dejara de existir y se transformara en un recuerdo, si había quién lo recordara”.