Julio, 2022

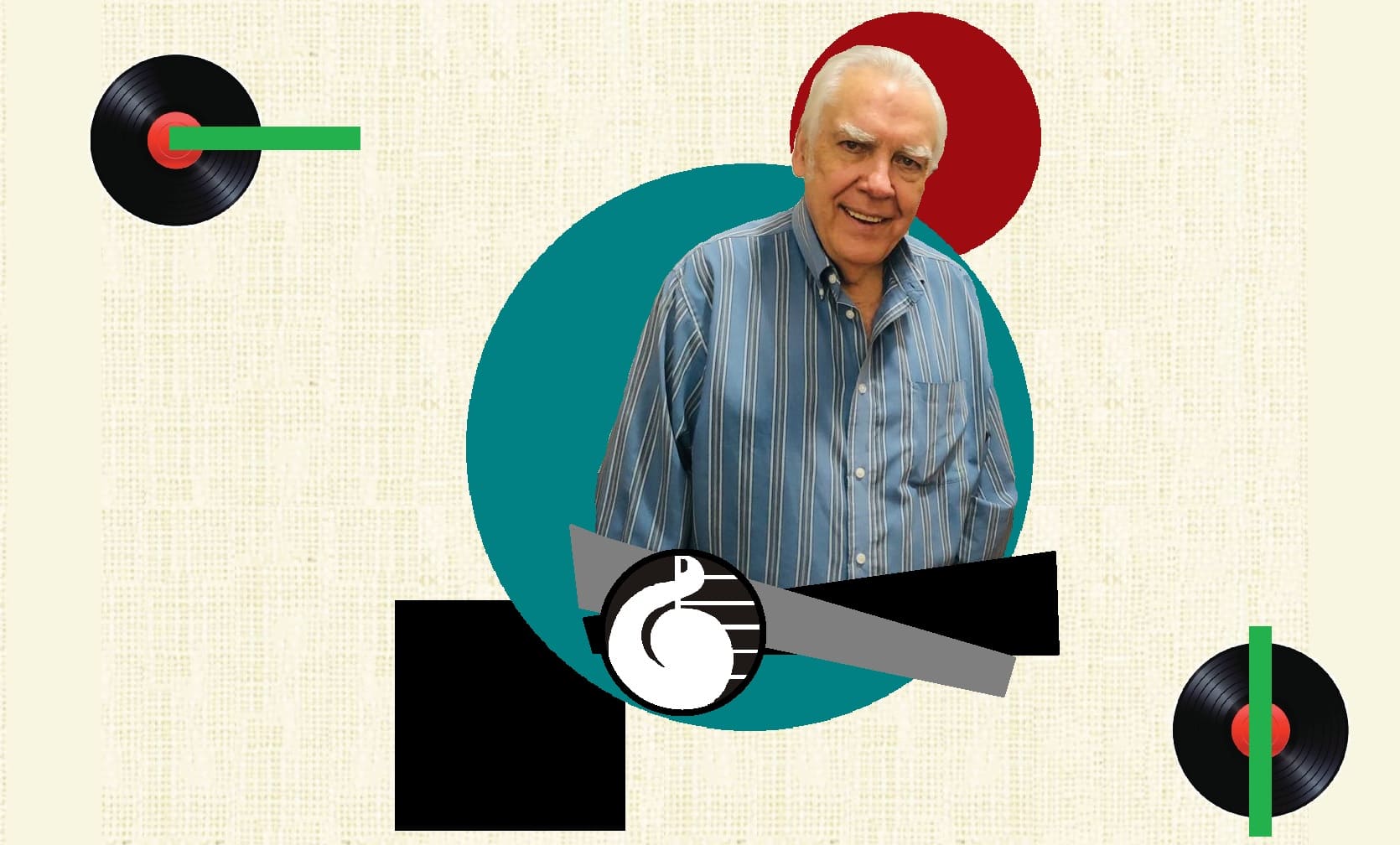

Nacido en España, criado en Buenos Aires y mexicano por elección, Modesto López es una figura esencial de la escena independiente en México. En su trayectoria ha ejercido de actor, documentalista y productor musical. Pero, sobre todo, se ha ladrado un nombre como fundador y director de Ediciones Pentagrama, sello discográfico con más de 40 años de presencia en nuestro país y Latinoamérica. Ahora, Modesto López ha publicado Morriñas / Aguafuertes de mi andar por la vida, su autobiografía, la cual presentará el domingo 3 de julio (de 2022), a las 17 horas, en el Museo Nacional de las Culturas Populares (Av. Miguel Hidalgo 289, colonia del Carmen, Coyoacán). Mario Bravo Soria ha conversado con él.

Modesto López nació el 8 de enero del año de 1945 mientras un oscuro y terrible cielo cubría al calendario español. Cuando el siglo se partía por la mitad, la familia de nuestro entrevistado se embarcó hacia América y pisaron suelo argentino. Así y como el destino tiene laberintos que los seres humanos no sabemos leer a tiempo, Modesto migraba de un país entrampado en una feroz dictadura para echar raíces en otra nación, a la cual aún le faltaba transitar por seis procesos dictatoriales durante la segunda mitad del siglo XX.

¿Qué podemos oponer al terror, a la gratuita muerte y al absurdo tambor que llama a una guerra donde se apilará cadáver sobre cadáver? Tras platicar con el director de Ediciones Pentagrama, pareciera que la respuesta es nítida y cada quien juzgará si resulta o no convincente: el amor, la memoria, la amistad y el arte.

De hecho, ahora que escribo este texto, pienso en que Modesto López pareciera haber construido una trinchera contra la barbarie… una en la cual no triunfan ni los generales de ejércitos ni los relojes que nos obligan a que nuestra memoria se desvanezca como suspiros al viento. La nueva sede de Pentagrama —ubicada en la colonia Del Valle de la Ciudad de México— se me figura un poco a una trinchera o una cueva en donde el fin del mundo nos pillará escuchando música… precisamente cuando el planeta admita su fatiga por girar y el último hombre o, quizá, la última mujer escuche un disco de Blind James Campbell o de Óscar Chávez.

Cuando el tema final del disco compacto sea reproducido, tal vez, unos segundos después el mundo callará.

“La patria de mis amigos”

—Miraba los primeros capítulos de su libro y la primera reflexión que me queda es la siguiente: para personas como usted, el concepto patria queda muy chico y bastante laxo… Sinceramente, no creo que conciba esa noción como lo haría otro ser humano que nunca ha salido de su país natal y para quien el mundo se reduce a sólo cuatro esquinas y no más. ¿Modesto López tiene una patria?

—Sí, tengo la patria de mis amigos. Cuando me preguntan de qué país soy, respondo que del país donde mejor me siento y en el cual tengo a las amistades que más quiero. La patria son mis semejantes con quienes comparto este tiempo de vida que me tocó estar.

—Acerca de esa infancia que usted tuvo, en su libro narra cómo fue la migración y llegar a la Argentina en el año de 1950. De esa niñez, ¿cuáles imágenes, olores y postales recuerda de aquella Buenos Aires de mediados del siglo XX?

—Recuerdo una infancia llena de juegos y golpes, así como las inundaciones que sufríamos en La Boca por el riachuelo; pero fundamentalmente evoco la solidaridad del barrio. Había un gran respeto hacia ciertos valores… ¡hasta el policía respetaba a la gente del barrio! El olor que recuerdo es del agua cubriendo las calles de mi barrio durante las inundaciones… arrastrando muebles, gatos y ratas.

—¿Cuál sería el sonido que evoca de esa Buenos Aires?

—Los cascos de los caballos arrastrando las carretas. Me gustaba subirme y, a veces, me iba en los carros de los verduleros o en aquellos que vendían el pan. Los hombres grandes, en ocasiones, me permitían que condujera los caballos: ¡para mí era un disfrute enorme! Además, diría que recuerdo el ruido de la pelota… era una pelota de trapo… jugábamos mucho en las calles empedradas.

“¡Tú serás de Racing aquí en Argentina!”

—Si ustedes como familia vivían en el barrio de La Boca, me imagino que el estadio de futbol quedaba muy cerca y debió ser peculiar aquella infancia durante los domingos…

—Sí, vivíamos a una cuadra de la cancha de Boca Juniors. Veía a ese equipo, a pesar de que yo era de Racing Club de Avellaneda… Cuando arribé de España, llegamos a vivir a la casa de mis primas en el barrio de Mataderos. Ellas eran de Racing y me dijeron: “¡Tú serás de Racing aquí en Argentina!”

“Entrábamos gratis a ver a Boca. Una vez empezado el partido nos dejaban entrar porque todos nos conocían. El futbol fue parte importantísima de mi vida”.

—Leí en las primeras páginas de su libro que, en más de una ocasión, usted fue rudo e incluso violento con un par de chicos quienes, después, se convirtieron en sus amigos. Posteriormente de liarse a golpes con uno u otro, usted quedó triste y con enfado hacia sí mismo al conocer la cruda realidad de esos niños. La realidad del semejante lo sorprendió sin reparos. ¿Esto pudo ser una marca que prefiguró algo de lo que Modesto López sería, años después, en la vida?

—Sí, para mí la infancia fue violenta y hermosa. Esa historia que cuento de Nerviosito [un niño de su barrio al cual nuestro entrevistado retó a golpes en aquellos años formativos], me marcó para el resto de mi vida. Yo era un tipo muy poco tolerante, me acostumbré a la rudeza del barrio y de la vida: ¡te liabas a golpes o te liabas a golpes! Pero ese hecho de saber la vida de Nerviosito, saber que su madre era muy trabajadora… me marcó bastante para ir cambiando mi actitud ante la vida.

Los ritmos de Piazzolla

—El lector de Morriñas / Aguafuertes de mi andar por la vida se encontrará con que, el primer acercamiento suyo a la música, vino con un mandato de sus padres para estudiar acordeón…

—Fue una imposición, lo hacía porque mi padre me mandaba. Pero, la música siempre te marca: ¡eso de peinarme como Elvis Presley! ¡Admirar a Chubby Checker en el twist!, incluso escuchar la música popular o ir a bailar, durante los fines de semana ya cuando tenía 13 o 14 años, en las casas de otros chavos en barrios diferentes… de alguna manera te marca cierto gusto por la música. Siendo más grande admiré a Carlos Di Fulvio, Astor Piazzolla o Eduardo Rovira.

“Al día de hoy cuando vuelvo a Buenos Aires, siento los ritmos de Piazzolla… ¡Es impresionante!”

—¿Al caminar por Buenos Aires registra alguna pieza en particular de Piazzolla?

—¡Todas! Podría ser “Adiós nonino” o “La bicicleta blanca” con Amelita Baltar. En la zona donde viví en La Boca, había mucha gente del interior del país y, muchas veces, uno caminaba por el barrio y escuchabas una guitarra o un acordeón tocando ritmos de las provincias argentinas. La música siempre está pegada al hombre, aunque no ejecutes ningún instrumento… ¡siempre está en todo tu caminar!

“El teatro me abrió una ventana a otra vida…”

—¿Para usted qué significa el acto de creación artística tanto propio como del prójimo?

—Encuentro un antecedente. En ese barrio tan arisco y loquísimo en donde viví siendo niño, así como nos agarrábamos a golpes entre los 15 o 20 que conformábamos esa barra, tal grupo también funcionaba como un escudo para defendernos de las otras bandas que vivían a dos o tres calles. Esa barra era un escudo que te defendía y, en esas noches donde jugábamos y hacíamos malicias, empezamos a leer a Marcial Lafuente Estefanía y a otros escritores, cosas policiales y las novelas mexicanas.

“Después nosotros inventábamos historias loquísimas. Nos decíamos: ‘¡A ver si te animás a contarnos una historia inventada por vos y que nos atrape a todos!’ Y si no gustaba, te sacaban del juego. ¡Eso para mí fue increíble! De pronto en la barra, a cuatro o cinco chicos se nos pedía que contáramos cosas y los demás escuchaban como si fuera la película más increíble. Otros iban a mirar una película y tenían el deber de contar lo que habían visto”.

Nuestro entrevistado pasa, como quien cambia ágilmente de acera en la calle, de hablar sobre su infancia y la oralidad de la palabra a su incursión dentro del mundo teatral.

—El teatro para mí fue la apertura a otro mundo, aunque fue muy difícil. Imagínate a un chico de barrio con 17 o 18 años y, de repente, entra al mundo del teatro: ¡yo había visto dos obras en mi vida! Me di cuenta de mi fragilidad y de que no sabía un carajo de todo aquello que mi padre me contaba acerca de la guerra civil española, por ejemplo. El teatro me abrió una ventana a otra vida…

—Si el teatro y otras artes no se hubieran cruzado en su camino, ¿qué sería de su vida?

—Creo que habría sido un militante político. Por mi formación, mi familia y mis vínculos con la izquierda argentina, habría sido un político… y habría que ver si yo pudiera estar vivo todavía… ¡Otra cosa hubiera pasado!

Desde Radio Moscú hasta la Reina del Plata

—Pareciera que, en el caso de su padre, la vida de usted sería como una continuación o una hoja siguiente de lo que él por el exilio se vio privado de vivir…

—No sé si lo reflejo en el libro, pero mi padre y mi madre a pesar de vivir una vida sencilla y humilde, siempre me apoyaron en lo que hice… aunque fuera una locura… incluso en momentos muy difíciles donde se me podía ir la vida. Mis padres fueron un ejemplo de honestidad y solidaridad: En época de la represión, mi departamento donde vivíamos era buzón clandestino del Partido Comunista. No fueron grandes militantes, pero sí consecuentes con sus ideas… ¡Fueron gente común con un gran compromiso ante la vida!

—Insisto. A su padre lo veo, tras la lectura del libro, como si la vida del hijo fuese una continuación de lo que él no pudo vivir por el deber de sacar adelante a una familia tras un exilio…

—Imagínate cuando fui a la URSS y él que soñaba con conocer aquel país… Fui a una entrevista a Radio Moscú, y yo sabía que él me iba a escuchar. Él tenía una radio de onda corta y, a pesar de la clandestinidad, mi padre siempre escuchaba Radio Moscú pues transmitían en español para América Latina. ¡Yo sabía que me estaba escuchando!

“Cuando mi padre me pide que yo vaya a su pasado y me entreviste con su hermano fascista, franquista y militar, voy pues realmente sabía que mi padre lo quería mucho y le dolía que se hubiera convertido en un militar de Francisco Franco. Aunque, cuando mi padre se tuvo que esconder, ese hombre nunca lo denunció…

“Sí, yo sabía de alguna manera que, algunos pasos míos, eran como una continuidad de lo que mi padre hubiese querido…”

—Su madre es como el reservorio de una memoria, tanto que usted en el libro usa el recurso de que ella narre los recuerdos y el lector acceda al pasado de Modesto López mediante su voz…

—Por suerte que pude grabarla porque eso mismo tuve que haberlo hecho con mi padre y no lo hice.

—¿Por qué no?

—No se me ocurrió… Fue un error porque tenía muchas cosas que preguntarle; pero, por suerte, está la óptica de mi madre…

Un huerto: cuidarlo y mantenerlo

—Desde el exilio de sus padres ha llovido mucho e incluso desde su infancia en Buenos Aires. A mí me resulta muy difícil, por ejemplo, retener de manera impoluta el recuerdo de mi madre que falleció hace nueve años. Pareciera que la memoria trabaja de una manera peculiar y logra que borres elementos entrañables de quienes amamos. A veces, ya no sabe uno si recuerda algo que realmente sucedió o sólo se trata del recuerdo de un recuerdo… El territorio de los muertos aparenta ser inexpugnable para quienes nos mantenemos con vida. Modesto, ¿el recuerdo de sus padres es de quienes compartieron con usted el pan y la sal o esas evocaciones han pasado ya a las gavetas del olvido?

—Hay quien dice que, en las conversaciones y en la vida de las personas, casi el 80 por ciento de lo que se cuenta y se piensa está ocupado por el pasado. Coincido mucho con eso. En mi vida hago un ejercicio permanente de los recuerdos y trato de que no se vaya el hombre de la memoria… ¡trato de tenerlos conmigo siempre!

“Guardo cosas de toda mi historia y también mi esposa Martha [De Cea], quien es mi ángel de la guarda. Intento siempre cultivar la amistad pues me ha salvado de muchas cosas. Para mí, nuestros muertos siguen estando en mí y, cuando me desvío un poco de lo que debí hacer, siempre se presenta alguien que llevo adentro… alguien de mis muertos, no solamente mis padres. Para mí ciertos compañeros de vida siguen estando presentes”.

—¿La amistad puede vencer a la muerte y al olvido?

—Sí, creo que sí; aunque no se trata de vencerles… es como un huerto: debes cuidarlo y mantenerlo para que el hombre no se vaya de la memoria. Pentagrama y todo lo que tengo existe por la amistad.

“Cuando estoy conversando contigo, me acuerdo dónde estaba sentado junto a mis amigos aquella noche en que contábamos relatos… y veo los rostros de los hermanos japoneses con quienes había pactado defendernos mutuamente…”

México: una flor y una espina

—Usted nació en España y, a los cinco años de edad, llegó a vivir a la Argentina… dos países peculiares en el siglo XX, dos países donde la gente de izquierda fue sometida a dictaduras feroces. ¿Para usted que significó llegar a México en 1979?

—Siempre cuando leía a Neruda, decía: “México florido y espinudo”. Creo que aprendí a querer a este país en esas dos palabras. Así lo quiero… con esa flor y esa espina.

—Usted fundó Ediciones Pentagrama durante el año de 1980 en México… la música y este país son dos piezas centrales en su biografía.

—Y también el teatro porque la primera vez que vine a México fue porque vine caminando solo y me encontré con el teatro. También la amistad me fue cobijando y el amor porque fue importante reencontrarme aquí con Martha: tener el amor, amigos y proyectos en un país como México… ¡qué más puedo pedir!

—Si Buenos Aires suena a agua, ¿cuál es el registro sonoro de México? ¿Cuál es la música que usted concibe como predilecta en esta parte del mundo?

—El son jarocho me mata. No sé si tenga reminiscencia del flamenco, pero me produce un escalofrío cuando lo escucho. También me gusta el norteño… y me gusta el chile… la comida… México para mí es un país que gozo y quiero.

“¡Se adueñan del gusto por la buena música!”

—¿Cómo se puede ir a contracorriente de la industria musical cuando, según los gurús de dicho medio, el disco físico está claramente en retirada tras el auge de la música descargable mediante plataformas digitales? ¿Cuál es esa tabla de la cual Modesto López se sostiene con Pentagrama?

—Considero que, las grandes transnacionales, así como hicieron desaparecer el disco vinilo y el casete, son las principales culpables de que el disco compacto desaparezca… y con eso se adueñan de algo que para mí es importantísimo: ¡se adueñan del gusto por la buena música!

“En las plataformas digitales lo único que escucharás es aquello que ellos quieren que se escuche. Determinan entonces que el disco desaparezca y que, todo lo que auditivamente el ser humano pueda escuchar, lo oiga a través de sus plataformas, la televisión y la radio… ¡Tienen todo el control!

“Aquel pedacito de espacio que nosotros teníamos para difundir esa música que contribuya a mejorar el pensamiento del ser humano, ¡se fue al diablo! ¡Ellos han triunfado y están triunfando!

“Fíjate, si te pones a observar cómo hace unos años en los actos de la izquierda se convocaba a artistas vinculados de manera importante con el movimiento; hoy en día, los políticos actuales se guían musicalmente por lo que dicen en Televisa, Tv Azteca o en las plataformas digitales. Lo que ellos ponen en la palestra es lo que utilizan para convocar al público adepto a dicho político. Lamentablemente los políticos de distintos colores, poco a poco se han ido alejando de los sentires culturales… ¡por eso el desastre cultural que padece México desde el punto de vista de quienes dirigen la cultural sexenal! ¡Lo único que importa es hacer lo que al mandatario en turno le interesa hacer!

“Nosotros en Pentagrama haremos hasta donde den las posibilidades… aunque vayamos a contracorriente y quedemos como los últimos mohicanos que puedan escuchar un disco o leer un libro. ¡Aquí estaremos en la barricada tratando de resistir y difundir lo que se pueda, aunque queden diez escuchas!”

—Se trata de salvar al hombre de la memoria, ¿no?

—Así es. Es una lucha desigual. Quienes gobiernan siguen haciendo actividades masivas… el asunto es cuánta gente va sin importarles el crear una política cultural que ubique las circunstancias históricas, así como el papel de la cultura dentro de dichas circunstancias históricas.

—Es una deuda no menor de la Cuarta Transformación en el plano cultural…

—Ahora se llama Cuarta Transformación, pero se podría llamar de otra manera y aun así las cosas no cambian… Siempre ha sido así y no solamente en México, esto pasa en los distintos países que uno conoce.

Un mundo mejor

—Este hombre que usted es ahora, sobreviviente de una pandemia y quien ha perdido amigos entrañables durante los recientes dos años, ¿piensa en su aldea natal Uceira Branca en España? ¿Hay un retorno suyo a dicha aldea mediante caminos que guardan relación con la memoria?

—Volví a esa aldea varias veces, la última vez con Marta. Sigue estando en mi cabeza y en mi corazón. Es el punto de origen de esta historia: ¡es lo que me hace poner los pies sobre la tierra! No quiero olvidar mi origen. Si bien no soy un hombre que trabaje con la tierra, trato de arar la vida lo mejor posible. Aquí estoy, rasguñando poco a poco este caminar por la vida.

—¿Qué caminos quedan para Modesto López?

—Creo que muy pocos, el tiempo cada vez es menor por cuestiones naturales. En ese tiempo quiero seguir haciendo cosas que contribuyan a hacer más dulce esta vida… a encontrar un mundo mejor.

—¿Es posible?

—Creo necesario creer que sea posible… ¡porque si no sería muy triste! [Risas]. Sigo creyendo que otro mundo mejor sea posible. ![]()